La calligraphie persane

Bibliothèque nationale de France

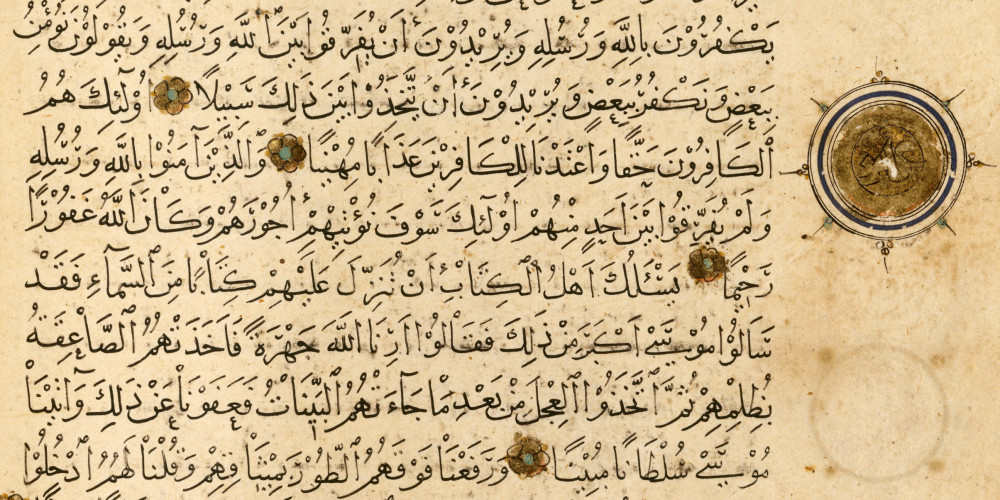

Un des maître de l’écriture naskhî

Ce coran, en écriture naskhî, a été copié par le fameux calligraphe Yâqût al-Musta’simî mort en 1298-99. Au service du dernier calife abbasside puis des Ilkhanides après la prise de Bagdad en 1258, il acquit sa renommée pour sa contribution à ce style, devenu à partir du 13e siècle l’écriture standard du monde arabe, toujours utilisé aujourd’hui et base de la typographie. Médaillons et vignettes d’or indiquent les groupes de versets.

Pour faciliter la lecture liturgique ou l’apprentissage, le Coran est divisé en sections de longueur égale : en sept sections manzil pour une lecture en une semaine ou en trente sections juz’ pour une lecture en un mois, soit trente jours. Chaque juz’ est lui-même divisé en deux parties et en quatre hizb. On peut voir en haut à droite en or et bleu la mention du juz’.

Bibliothèque nationale de France

Empruntée aux Arabes depuis le 10e siècle, l'écriture persane, très imparfaite dans sa notation phonétique de la langue persane, a su mettre à profit ses ambiguïtés graphiques pour développer, à des fins poétiques, des recherches d'esthétique formelle.

Elles ont abouti à une fructueuse réflexion sur l'écriture qui devait naturellement encourager l'épanouissement de l'art calligraphique. Lié au respect de la parole sacrée du Coran, cet art s'impose aussi en raison de l'importance de l'art du livre dans les cours de culture persane où, depuis le Moyen Âge, la tradition culturelle associe la figure du prince lettré, du calligraphe et parfois aussi du poète.

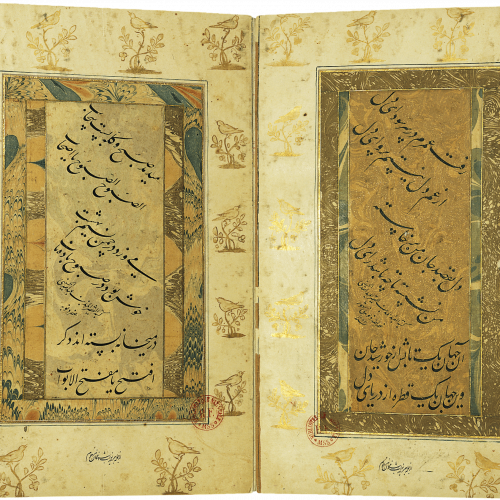

Album de calligraphies persanes

Ces deux courts poèmes persans, de trois distiques chacun, ne sont pas accompagnés de la mention du nom du poète qui les a composés : celui de gauche évoque le plaisir de boire du vin au lever du jour, celui de droite la tristesse du cœur.

Ils sont calligraphiés en écriture nasta’liq par le calligraphe indien Mir ’Abd-ollâh Hoseyni qui a daté ces deux pages de 1063 de l’hégire (1652-1653 de notre ère). Cet artiste, fort fécond, vivait à la cour du grand moghol Châh Djahân (1628-1658), lui-même poète et amateur de poésie persane. ’Abd-ollâh Hoseyni a copié les poèmes sur de petits feuillets de papier marbré aux tons pastel, une pratique persane et indienne remontant au milieu du 16e siècle.

Le fond marbré met en valeur les formes arrondies et aériennes du nasta’liq. La feuille de droite, soigneusement lissée et apprêtée (peut-être a-t-on notamment fait usage de blanc d’œuf), a ensuite été sablée d’or : la technique du sablage, apparue en Perse au milieu du 15e siècle, consistait à éparpiller de fines gouttelettes d’or liquide.

Les encadrements ont été réalisés par collage de bandes de papier marbré d’autres types (peigne, corolles, caillouté), de très grande qualité. On sait d’ailleurs que certains ateliers indiens, spécialement au 17e siècle au Deccan, jouissaient d’une très grande renommée pour l’excellence de leurs productions.

Quant aux marges à dessin doré, elles pourraient être postérieures.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

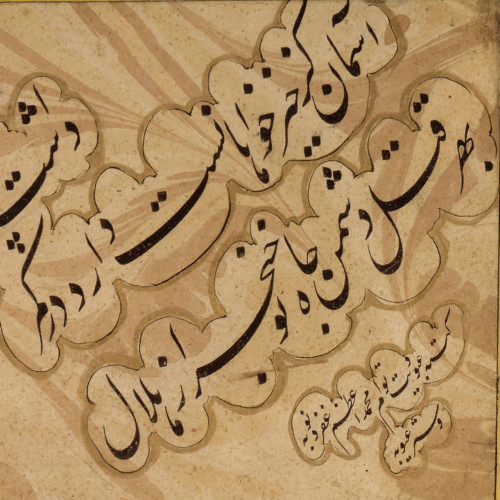

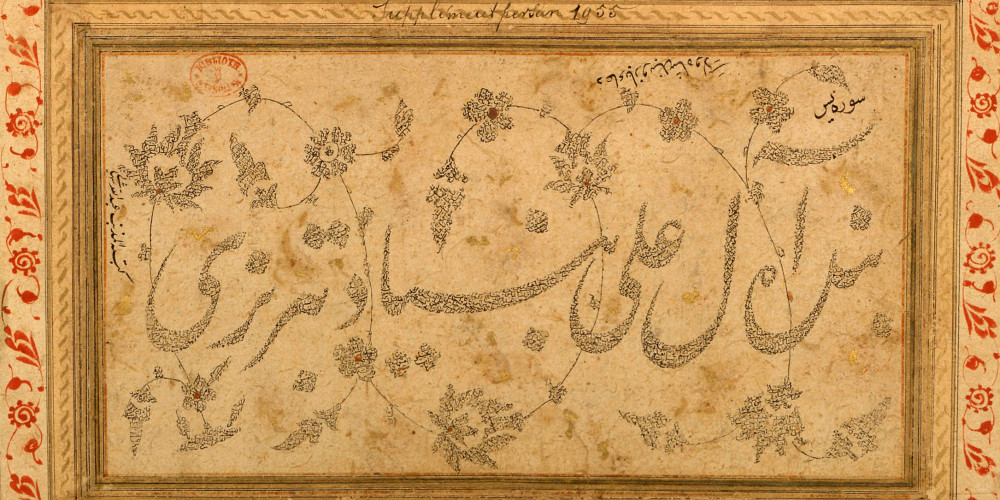

Page de calligraphie persane en nasta’liq

« La fête est arrivée et l’œil du firmament est devenu comme illuminé par la nouvelle lune ; elle avait, tel un roi, une couronne semblable à un croissant au sommet de sa tête [...] » : ainsi débute le texte-calligraphie de ce quatrain qui semble jaillir sur le brun et le jaune très pâles du papier marbré à la façon d’un feu d’artifice. La calligraphie en écriture nasta’liq est signée de Mohammad A’zam, un calligraphe de l’Inde moghole ayant vécu au 17e siècle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

S'ils ont cultivé les différents styles de la calligraphie arabe, les calligraphes persans ont aussi inventé des écritures originales : le ta'liq, qui est une écriture de chancellerie, mais surtout le nasta'liq, qui s'est rapidement imposé pour copier la plupart des textes persans en poésie ou en prose. Vraisemblablement né vers 1375 à Tabriz, le nasta'liq - tout en volutes harmonieuses et en formes arrondies - apparaît curieusement en même temps que le horoufisme, doctrine religieuse qui accorde une valeur sacrée aux lettres. Calligraphie et mystique, du reste, se rejoignent souvent.

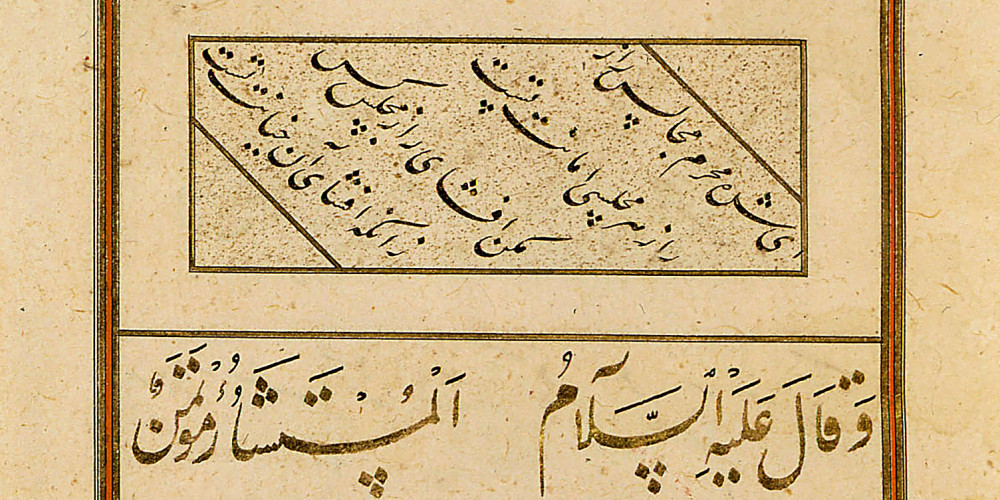

Écriture nasta’lîq à l’encre dorée

C’est à Istanbul que le calligraphe Sultân Ahmad al-Haravî a exécuté ce manuscrit, composé d’un choix de traditions du Prophète en arabe et de vers persans du célèbre poète Jâmî. Il est copié en nasta’lîq, une écriture apparue en Perse au 16e siècle, combinant naskhî et ta’lîq. Ce style s’imposa pour la copie des livres dans le monde iranien mais aussi ottoman et indien.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Dans l'imaginaire collectif, cette écriture se confond avec la langue persane, et ce malgré l'invention au 17e siècle d'une nouvelle écriture, le chekasteh, ou "écriture brisée", qui semble plutôt le fait des milieux de chancellerie.

Inséparable de la poésie, la calligraphie est d'une importance essentielle pour la culture persane. Souvent sertie dans de somptueux encadrements enluminés, elle est un art vivant où la beauté formelle est sans cesse traversée par l'émotion.

Micrographie d’une sourate du Coran

Cette page de calligraphie iranienne est un exemple assez extraordinaire de l’écriture naskhi ghobâri (c’est-à-dire « fine comme de la poussière » ). Il s’agit d’une copie de la sourate al-Yas du Coran. Une inscription indique qu’il s’agit d’une « prière de l’imam ’Ali destinée à être portée attachée sur le bras » comme amulette.

La micrographie elle-même forme une volute et une inscription, en écriture nasta’liq cette fois, donnant le nom de Bonyâd Tabrizi, « esclave de la descendance de ’Ali », manière de proclamer la foi chiite de ce dernier. Ce calligraphe est ’Abd-ollâh Chehâbi, surnommé Bonyâd Tabrizi, mais il n’a malheureusement pas daté son extraordinaire exploit micrographique.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France