Le héros humanitaire

© 2001 DC Comics /D. R.

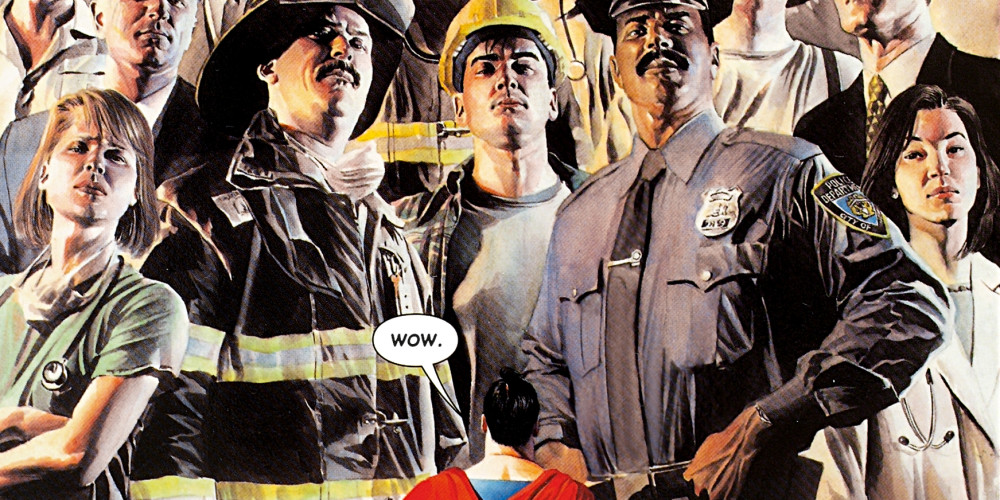

9-11, September 11 th 2001. The world's finest comic book writers and artists tell stories to remember

La tragédie du 11 septembre 2001 aux États-Unis a réactivé les processus d'héroïsation, comme en témoignent les très nombreux discours, articles, documentaires, films de fiction, photographies qui ont insisté sur le courage, le sacrifice des sauveteurs new-yorkais tout en évacuant les images de morts. Le pompier, « soldat du feu », est emblématique de ces héros qui surgissent dans les crises d'un quotidien sans guerre traditionnelle mais qui peut être soumis à des actes terroristes ou des catastrophes de tous ordres. Les auteurs américains de bandes dessinées ont rendu un hommage collectif à ces héros « ordinaires » (« ordinary people with extraordinary courage ») en insistant sur leur humilité et en utilisant les registres les plus variés, de l'humour à l'angoisse.

© 2001 DC Comics /D. R.

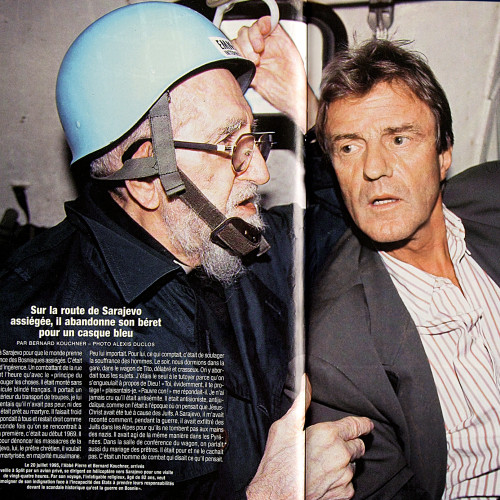

L'abbé Pierre et Bernard Kouchner, en avion, au cours d'une mission vers l'ex-Yougoslavie

Henri Grouès, plus connu sous le nom d'abbé Pierre (1912-2007) est, comme Bernard Kouchner (né en 1939), représentatif de cette famille de nouveaux héros qui tentent de concilier engagement politique et principes humanitaires dans des combats médiatiques qui les ont rendus populaires. Après avoir été résistant, Henri Grouès entame une carrière politique avant de fonder les Compagnons d'Emmaüs, en 1949. Son célèbre appel à une « insurrection de la bonté » lancé sur Radio-Luxembourg le 1er février 1954 lui confère un statut de héros. Roland Barthes, dans Mythologies, note qu'en lui « sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité ». Mais l'abbé Pierre est plus proche du héros, que l'acte qualifie comme tel, que du saint, dont la vie doit être irréprochable. Son soutien regrettable, en 1996, à son ami négationniste Roger Garaudy, n'est pas retenu par l'opinion publique, qui s'attache surtout à l'action inlassable menée contre la misère par « l'abbé de combat ».

Bernard Kouchner fut, dans sa jeunesse, un militant actif des Jeunesses communistes, très engagé dans le mouvement de Mai 1968, avant de partir comme médecin au Biafra, région sécessionniste, soumise au blocus des autorités nigérianes (1967-1970). Alors que les médias retransmettent massivement en Occident les images terribles de la famine, naît, en 1971, à l'initiative notamment de Bernard Kouchner, le « sans-frontiérisme », mouvement humanitaire qui tente à travers des missions d'organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières (MSF) de pallier la paralysie des États et des lourdes structures comme la Croix-Rouge en s'immisçant dans les pays touchés par des catastrophes. En 1980, Bernard Kouchner fonde Médecins du monde (MDM) à la suite d'un désaccord avec MSF quant à l'exposition médiatique des actions à mener. Dans les années 1980, il défend la notion de droit d'ingérence humanitaire contre la souveraineté des États. Haut fonctionnaire international, son engagement politique en France a varié. Sans jamais obtenir de mandat électif individuel, sa popularité et son expérience lui ont cependant permis d'être ministre de gouvernements de différents bords politiques.

© Alexis Duclos / Gamma

© Alexis Duclos / Gamma

Comment concilier aujourd’hui l’engagement physique, la violence de l’action héroïque et les valeurs humanistes et pacifistes prédominantes, notamment en Europe ? Disqualifier le héros revient à répéter sa condamnation par la philosophie des Lumières : « La patrie d’un sage est la Terre, son héros est le genre humain ». Prôner l’action non violente, en particulier celle de l’activiste humanitaire, des forces de maintien de la paix, du militant des droits de l’homme correspond davantage au choix de nos contemporains, notamment des jeunes Français.

Mère Teresa, religieuse catholique fondatrice de l’ordre des Missionnaires de la charité, béatifiée en 2003, et Henri Grouès, l’abbé Pierre, décédé en 2007, s’inscrivent, par leur lutte active contre la misère, dans cette catégorie qui essaie de conjuguer humanisme et héroïsme. Les positionnements politiques sont variés mais le vocabulaire est toujours celui de la bataille : l’« insurrection de la bonté » déclenchée par l’abbé Pierre en 1954, les combats pour témoigner ou sauver des vies.

Souvent forte, la médiatisation est nécessaire pour recueillir des fonds, pour la plupart privés. Elle peut entraîner des dérives, un brouillage entre héroïsme et célébrité (Lady Diana), des querelles d’opportunité (Médecins sans frontières, en 1979).

Deux professions confrontées au danger réconcilient héroïsme et humanisme et fournissent sans conteste des sujets d’admiration : pour le journaliste, c’est le combat pour l’information, la défense des droits de l’homme, la démocratie (James Nachtwey, reporter de guerre, Anna Politkovskaïa, journaliste assassinée, spécialiste de la Tchétchénie) ; pour le pompier, héros collectif extrêmement populaire, c’est l’éternel combat du soldat du feu et le sauvetage de vies humaines.

James Nachtwey, War photographer

« J'ai été un témoin, et ces photographies sont mon témoignage. Les événements que j'ai saisis ne devraient pas être oubliés et ne doivent pas être répétés ». Né en 1948, le photographe américain James Nachtwey parcourt le monde depuis plus de vingt ans sur les lieux de conflits, de catastrophes humanitaires, là où des gens meurent, où la planète souffre, où l'injustice est reine. Pour témoigner, garder des traces, empêcher peut-être. Considéré par beaucoup, dont ses pairs, comme l'un des plus grands photographes de guerre, son palmarès est impressionnant. Le cinéaste suisse Christian Frei a réalisé en 2001 un film documentaire sur James Nachtwey, photographe engagé, incroyablement courageux, entièrement dévoué à son travail, toujours soucieux de montrer les images les plus fortes et s'effaçant derrière ce qu'elles montrent.

© David Turnley / Corbis

© David Turnley / Corbis

À ces personnages réels correspond une production culturelle de masse qui double dans le domaine de la fiction les actions réelles sur le terrain. Citons, parmi d’autres, le personnage de Docteur Justice, attaché à l’Orgaisation mondiale de la santé, les pompiers new-yorkais, héroïsés par les dessinateurs de comics américains après le 11 septembre 2001, ou Food Force, « premier jeu vidéo humanitaire éducatif », sorti en 2005, soutenu par le Programme alimentaire mondial des Nations unies, et censé sensibiliser les enfants joueurs aux enjeux de la faim dans le monde.