La quête des origines

Bibliothèque nationale de France

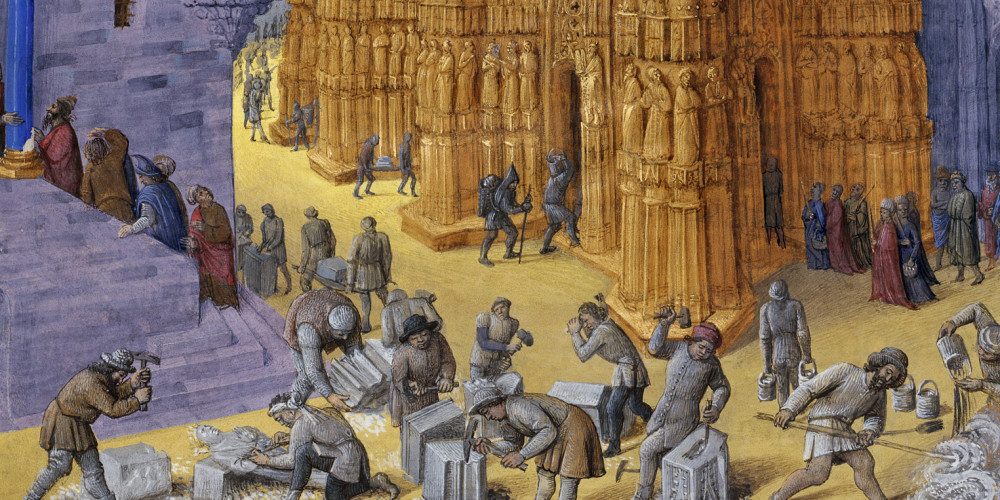

Salomon fait construire le temple de Jérusalem

Ce manuscrit renferme une traduction française, anonyme (autour de 1400) des Antiquitates de Flavius Josèphe (37 apr. J.-C.-vers 95). La miniature du feuillet 163, attribuée à Jean Fouquet, peintre de la cour du roi de France et plus grand enlumineur du 15e siècle, présente la construction du temple de Salomon : au premier plan, une présentation détaillée des différents artisans à l’œuvre, à gauche, en haut, dans une loggia, le roi Salomon, désignant de sa main l’édifice.

« Comme il est dit dans la Bible […], Salomon avait IV vingt mille [sic] maçons sur son chantier et le fils du roi de Tyr était son maître maçon… » (Ms Cooke, l. 553-563).

« Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d’une veuve de la tribu de Nephtali, et d’un père tyrien [… et ] il exécuta tous ses ouvrages » (premier Livre des rois, v. 13-14).

C’est autour d’Hiram que va s’élaborer la légende et la symbolique que l’on retrouve au grade de maître dans la franc-maçonnerie.

Bibliothèque nationale de France

Construire une identité

Dans les textes médiévaux mais également, ce qui est plus étonnant, dans les débats contemporains, il est difficile d'émanciper l'histoire des débuts de la franc-maçonnerie du « récit des origines ». La première veut nous restituer un enchaînement fiable des faits qui ont conduit à l'émergence des loges spéculatives au début du 18e siècle. Le second vise d'abord à créer du sens et à construire une identité.

Les plus anciens textes maçonniques sont les statuts des maçons médiévaux, les Old Charges, ou « Anciens Devoirs », que nous exposent les manuscrits Regius (vers 1425) et Cook (vers 1450). Mais avant de présenter les règlements, us et coutumes du métier, ces textes s’ouvrent sur une longue et singulière histoire de la maçonnerie : celle-ci, fille de la géométrie, est née dans l’Égypte ancienne, où Hermès, Euclide voire, parfois, « Peter Gower » (Pythagore) ont été maçons et l’ont perfectionnée et enseignée ; après diverses pérégrinations, dont, bien sûr, l’épisode du temple de Salomon, la maçonnerie arrive en France puis en Angleterre, où elle est organisée sous l’autorité du grand roi Athelstan (924-939). Son histoire se confond ensuite avec celle de l’architecture anglaise, et elle participe à la construction des monuments du pays sous la protection, toujours renouvelée, des rois anglais. Les nombreuses copies de cette histoire légendaire montrent qu’elle était encore utilisée par les premières loges spéculatives au 17e siècle. La lecture de ce « récit des origines » constituait même une partie du rituel de réception dans la confrérie, comme pour l’initiation d’Elias Ashmole, en 1645, à Warrington. Cette chronique qui associe la maçonnerie aux secrets de la géométrie et à des personnages emblématiques de l’histoire est reprise dans le premier grand texte de la franc-maçonnerie moderne, les Constitutions d’Anderson, imprimées en 1723. Les créateurs de cette institution profondément nouvelle qu’est, en 1717, la Grande Loge de Londres et de Westminster pensent de la sorte enraciner leur création en s’appropriant ce récit multiséculaire. L’« histoire du métier » est encore reprise par différents auteurs, comme le très populaire William Preston (1742-1818), qui feront ainsi vivre ce texte médiéval dans les loges jusqu’au début du 19e siècle.

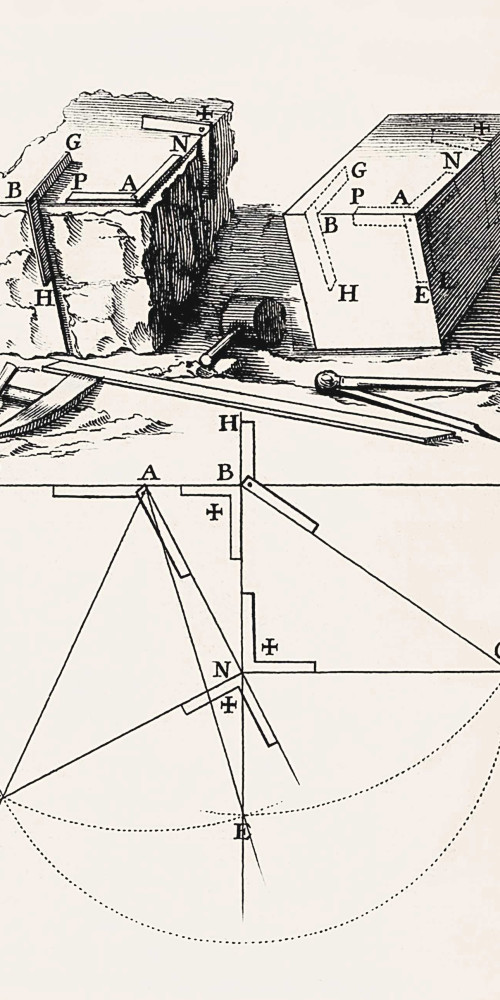

Transformation de la pierre brute en pierre cubique

Le célèbre graveur Abraham Bosse (1602-1676) entreprit d’illustrer le manuel d’architecture de son ami l’ingénieur lyonnais Girard Desargues (1591-1661), qui comptait montrer le bien-fondé de la « géométrie projective », dont il est considéré comme l’inventeur. Le commentaire de Desargues pour cette gravure n° 11 commence ainsi : « J’ai dit que les trois beveaux [équerres à branche mobiles], des face et route nivelées, de face et niveau, et de face et chemin, par lesquels on commence le trait sont cogneus avant toute autre chose, et la première occasion où vous vous en pouvez servir, est de faire le pied droit d’une porte. / Et cela de deux manières, l’une est en appliquant effectivement ces beveaux et un equierre à la pierre, en la même sorte que les figures d’en haut représentent […]. / L’autre est en faisant avec ces beveaux et l’équierre, le trait que je vay dire […] et pour ce faire, figure d’embas, tirez à la règle une ligne PAB… » (Ibid., f. suiv. la gravure 11, r°.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les outils du maçon tailleur de pierre

La pierre brute n’est pas informe, car elle arrive souvent de la carrière déjà dégrossie, et le premier travail de l’artisan sera d’établir un dessin précis déterminant les formes et dimensions de la pierre qui prend place dans un ensemble. C’est seulement ensuite qu’à l’aide du maillet et du ciseau il réalisera la ciselure des arêtes de la première face du volume recherché, puis qu’à l’aide d’outils plus adaptés, notamment le marteau taillant et le pic, il dégagera cette face, en vérifiant sa planéité grâce à la règle. À partir de cette première face de référence, par tracés d’équerre, mesures au compas, ciselures et aplanissement, il réalisera la deuxième face, puis la troisième, etc. La réalisation d’une pierre parfaitement cubique résulte donc moins de la transpiration du tailleur de pierre que de sa réflexion, de sa connaissance de la géométrie et de l’emploi des outils le mieux adaptés à telle ou telle nature de pierre. En réalité, le tailleur de pierre est un spéculatif…

Centre d’études des compagnonnages

Centre d’études des compagnonnages

Deux modèles controversés

Les Français du 18e siècle furent moins enthousiastes à se revendiquer des maçons médiévaux et de l’épopée du métier. Utilisant quelques fragments des textes anglais qui faisaient référence à la chevalerie, ils firent des croisés les ancêtres des francs-maçons. Ceux-ci avaient été à Jérusalem, s’étaient établis dans les vestiges du temple de Salomon et, lors de la perte de la Terre sainte, s’étaient dissimulés sous le voile de la maçonnerie. C’est, en 1736, le thème central du discours d’Andrew Michael Ramsay, dit le chevalier de Ramsay, un ancien disciple de Fénelon devenu grand orateur de la première grande loge de France (1735-1773). La thématique chevaleresque s’enrichit encore lorsqu’on lui associa le destin funeste et mystérieux des Templiers. À l’abolition de l’ordre, en 1314, les Templiers se seraient réfugiés dans les loges maçonniques et auraient pu gagner l’Écosse, où les rois Stuart les auraient secrètement protégés. Il fallut attendre la fin du 18e siècle et l’intérêt des Lumières pour les techniques, mais surtout le goût néogothique du romantisme du 19e siècle pour que les maçons français commencent à faire des « bâtisseurs de cathédrales » leurs ancêtres. À l’ombre de Viollet-le-Duc et dans le sillage de George Sand, on attribue alors à ceux-ci des connaissances ésotériques liées à la géométrie, aux « secrets » de la taille de pierre et aux techniques de construction.

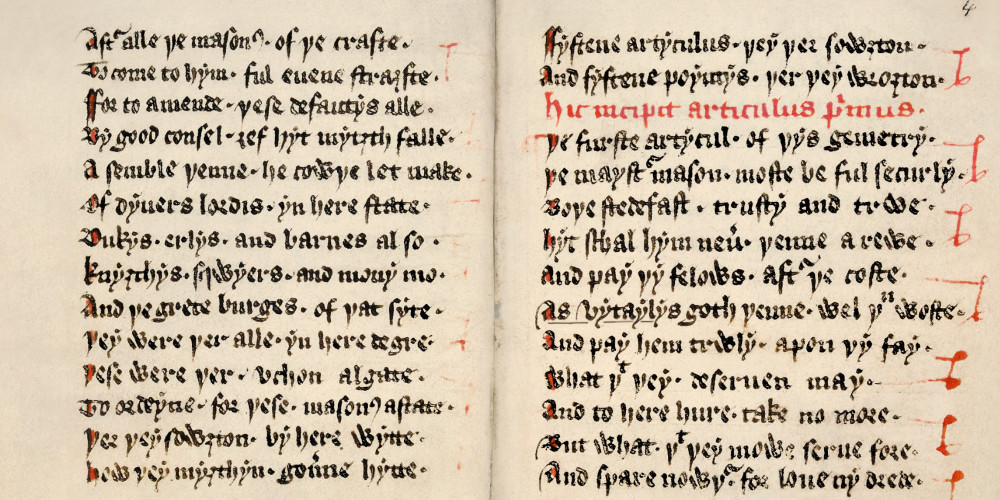

La plus ancienne copie des statuts et règlements des maçons médiévaux

On connaît près de cent trente copies manuscrites des Anciens Devoirs. Mais seules deux de ces copies remontent au Moyen Âge : le poème Regius et le manuscrit Cooke. Si les maçons ont certainement pris une part à l’élaboration de ces règlements, les rédacteurs en sont des clercs, comme le suggèrent les références savantes ou ecclésiastiques qui émaillent ces textes. Long poème de 794 vers, le Regius, nommé ainsien raison de son appartenance à la bibliothèque du roi (il est parfois appelé « manuscrit Halliwell », d’après le nom de l’érudit qui le publia en 1 840), comprend deux grandes parties : tout d’abord un récit historique (v. 1 à 496), la fondation de la maçonnerie par Euclide en Égypte (v. 1 à 57) puis sa propagation et son arrivée en Angleterre grâce au roi Athelstan (v. 58 à 86) ; la seconde partie consiste essentiellement en l’énumération des devoirs en quinze articles (v. 87 à 260) et quinze points (v. 261 à 470) – les Old Charges à proprement parler.

Ci-dessous, la transcription des derniers vers qui précèdent l’article premier des Devoirs, figurant sur les feuillets reproduits (3 v°-4 r°) :

« Il [le grand roi Athelstan] envoya – par le royaume

quérir quiconque – était maçon, […]

Une assemblée – il sut tenir […]

tous étaient là – selon leur rang

se trouvaient là – tous rassemblés

pour le statut – de nos maçons. […]

Quinze articles – ils devisèrent

et quinze points ils établirent.

Ici commence le premier article.

Géométrie : premier article… »

(Vers 70 à 87, passim. Transcription : L’Herne 2 007, p. 34-35.)

© British Library

© British Library

Mais tant les rêves chevaleresques que les mystères compagnonniques étaient bien loin des sources réelles des loges modernes. L’histoire scientifique des débuts de la franc-maçonnerie commence à la fin du 19e siècle avec la création de la loge de recherche londonienne Quatuor Coronati. Au fil des décennies, la méthode académique – celle qui utilise les outils classiques des historiens professionnels (recherche et analyse critique des documents, restitution du contexte) – identifia deux foyers d’apparition de loges n’ayant plus de liens avec le métier de maçon : l’Angleterre et l’Écosse. Ainsi, le premier modèle explicatif – dit de la « transition » – est fixé dans sa forme « canonique » par l’érudit anglais Harry Carr dans les années 1960. Carr essaya de montrer comment, sur six cents ans, les loges de maçons « opératifs » avaient, pour des raisons diverses, accueilli de plus en plus de notables étrangers au métier, devenus ainsi maçons « spéculatifs ». Ceux-ci étaient peu à peu devenus majoritaires jusqu’à ce que les loges ne regroupent plus que des spéculatifs, et, tout en conservant leur rituel et leur symbolisme, elles ne s’étaient plus consacrées qu’aux débats d’idées et à la convivialité fraternelle. C’était là l’origine réelle de la franc-maçonnerie « spéculative » moderne. Par la suite, dans les années 1970, le modèle de Carr fut remis en cause par des historiens iconoclastes, comme Eric Ward, qui a contesté la continuité entre la maçonnerie de métier d’autrefois et la franc-maçonnerie moderne. Celle-ci serait en fait un produit des Lumières, et les fondateurs des premières loges spéculatives – au XVIIe et au début du 18e siècle – n’auraient fait, tels des bernard-l’hermite, qu’emprunter la forme ancienne pour donner un peu de patine à leur création. Même si le lien entre maçonnerie de métier et franc-maçonnerie moderne est incontestable en Écosse au 17e siècle, force est de constater qu’il y a effectivement beaucoup d’éléments nouveaux chez les premiers maçons spéculatifs et a fortiori dans la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster en 1717.

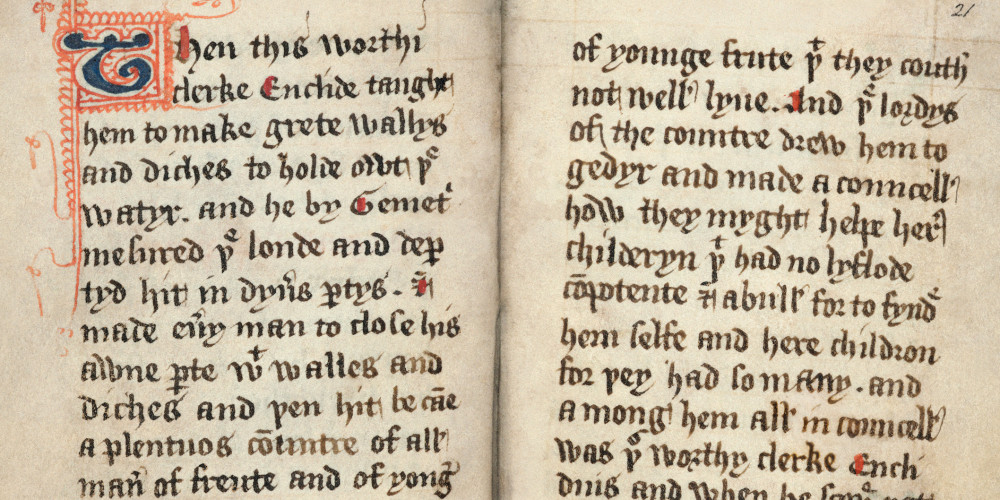

Manuscrit Cooke, entre 1425 et 1450, lignes 463 à 490

On connaît près de cent trente copies manuscrites des Anciens Devoirs. Mais seules deux de ces copies remontent au Moyen Âge : le poème Regius et le manuscrit Cooke. Le manuscrit Cooke (Matthieu Cooke l’ayant édité en 1 861) est formé de deux textes recopiés et mis bout à bout. La première partie de ce manuscrit (l. 1 à 642), nommée « Cooke II », est constituée d’une invocation à Dieu, d’un exposé des sept arts libéraux, d’un éloge de la géométrie et d’une histoire universalisée de la maçonnerie. La seconde, dite « Cooke I » (l. 643 à 960), ressemble beaucoup aux Old Charges du Regius et témoigne d’une même tradition.

Les deux feuillets présentés ici font partie du Cooke II. En voici les premières lignes : « Alors notre noble / clerc Euclide leur apprit / à construire de grandes digues / et fossés pour se protéger / de l’eau. Par géométrie / il mesura tout le pays et / le partagea en lots… » (L. 463 à 469.)

Le plus ancien possesseur connu du manuscrit Cooke fut George Payne, grand maître en 1721, qui le présenta solennellement à la Grande Loge d’Angleterre lors de la cérémonie de la Saint-Jean d’été de cette même année, signifiant par là le souci qu’avaient les premiers francs-maçons modernes de mettre en scène leur filiation avec la maçonnerie opérative médiévale.

© British Library

© British Library

Ces deux modèles relatifs aux origines de la franc-maçonnerie font aujourd'hui l'objet de controverses qui dépassent la problématique académique. Pour le courant, relativement important en France, des maçons influencés par la conception de l'initiation du philosophe pérennialiste René Guénon, mettre en cause les liens entre les « bâtisseurs de cathédrales » et la franc-maçonnerie moderne, c’est nier ses racines et délégitimer sa dimension ésotérique. Plus largement, beaucoup de frères sont décontenancés par une approche historique – profane ? – accusée de réduire la franc-maçonnerie à un « club philosophique » créé dans l’ambiance des Lumières. Aussi, selon la sensibilité de chacun, insistera-t-on soit sur les origines écossaises du 17e siècle, qui font un lien avec le métier de maçon, sa symbolique et ses « secrets », soit sur la fondation de la Grande Loge d’Angleterre, à Londres, en 1717, qui est incontestablement une manifestation des Lumières émergentes.