Mention des copistes

L’écriture caroline s’impose en quelques années, aussi bien dans les textes sacrés que dans les textes profanes, car elle économise à la fois le parchemin et le travail du copiste. Avec elle s’élaborent de nouvelles pratiques qui professionnalisent l’activité des copistes et concourent à une augmentation spectaculaire de la production des manuscrits.

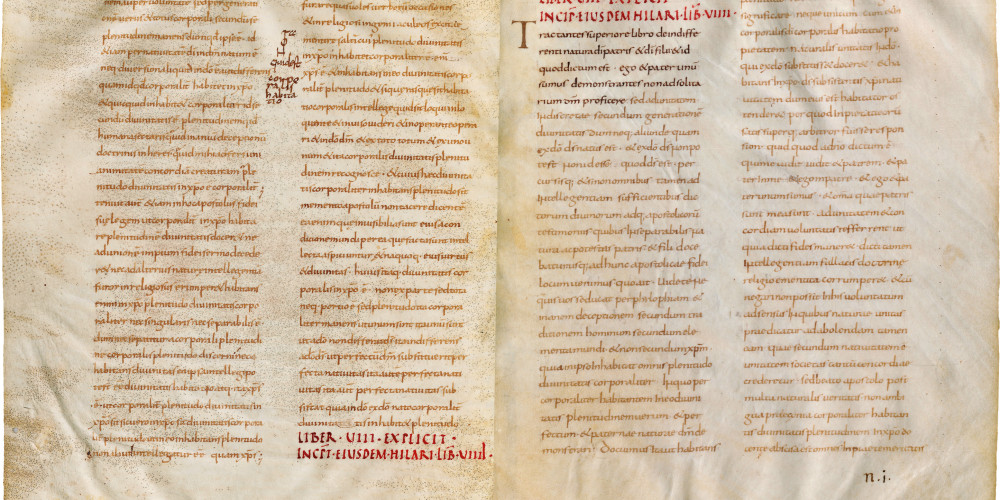

Œuvre de longue haleine, la réalisation d’un manuscrit enluminé se déroule en plusieurs étapes, la première consistant en la copie du texte proprement dit. Souvent, pour aller plus vite, celle-ci est confiée à plusieurs scribes différents qui se partagent les cahiers de l’exemplaire à transcrire. Certains manuscrits carolingiens ont conservé des traces de cette répartition du travail. Ici, les mentions « finit portio Hrannegil » et « incipit portio Iozsmari » montrent comment les copistes se partagent la tâche dans les scriptoria. Deux scribes différents se sont partagé les cahiers, sans doute le chef d’atelier et son second, dont les deux mains se retrouveront dans d’autres manuscrits. Les premières lignes de chaque contribution sont écrites d’une même main ferme et élégante, peut-être celle du chef d’atelier, qui voulait sans doute donner un modèle de calligraphie à chacun des copistes.

Copié pour l’archevêque de Reims Hincmar sur un exemplaire emprunté à l’abbaye de Saint-Denis, le traité de saint Hilaire témoigne de l’intérêt que portent les théologiens carolingiens à la question de la Trinité et de la vitalité des échanges entre les différents foyers de création.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

-

Date

Milieu du 9e siècle, avant 857-860

-

Lieu

Reims

-

Auteur(es)

Saint Hilaire de Poitiers (auteur)

-

Description technique

Manuscrit sur parchemin

-

Provenance

BnF, département des Manuscrits, Latin 12132, fol. 94v-95

-

Lien permanent

ark:/12148/mm121201006c