-

Article

ArticleEn Chine : une écriture en usage depuis 3500 ans

-

Article

ArticleLa légende de l’origine de l’écriture en Chine

-

Article

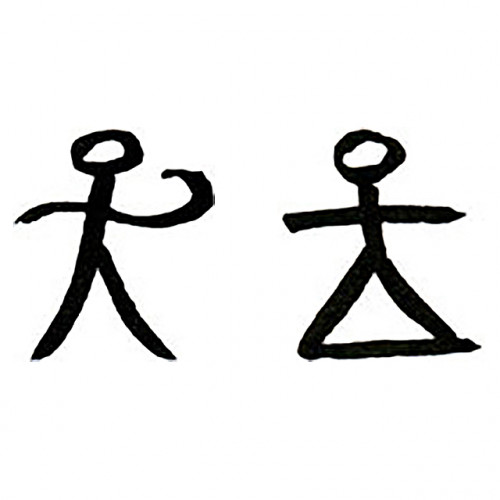

ArticleL’origine de l’écriture en Chine d’après l’archéologie

-

Album

AlbumProlifération et classification des caractères

-

Article

ArticleLe chinois : une écriture idéophonographique

-

Article

ArticleBelle et bonne écriture chinoise

-

Vidéo

VidéoLe caractère Éternité

-

Article

ArticleL’écriture japonaise

-

Article

ArticleLes systèmes d’écriture en Corée

-

Article

ArticleL’écriture vietnamienne

-

Article

ArticleL’écriture dongba des Naxi

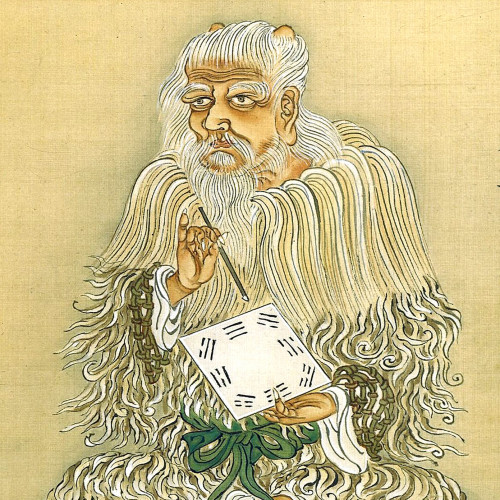

Les systèmes d’écriture en Corée

Bibliothèque nationale de France

Lettré écrivant

문창제군몽수비장경 – 文昌帝君夢授秘藏經

Bibliothèque nationale de France

Le tournant du ŏnmun de 1446

En 1446, le roi coréen Sejong (r. 1418-1450) promulgua un nouveau système d’écriture à travers la publication des Sons corrects pour l’instruction du peuple, le Hunminjŏngŭm. Il s’agissait de doter la population qui n’avait pas accès à l’éducation lettrée d’un ensemble de 28 consonnes et voyelles adaptées à la prononciation du coréen. L’alphabet fut alors nommé dépréciativement : « lettres vulgaires » ŏnmun par opposition aux « lettres véritables », chinsŏ (les sinogrammes). Le système avait été mis au point trois ans plus tôt au sein du « Pavillon du regroupement des Sages », le Chip’hyŏnjŏn. La logique de construction graphique du ŏnmun est connue depuis la redécouverte en 1940 du Hunminjŏngŭm haerye de 1443 qui la décrit. Ainsi, le han’gŭl constitue l’un des rares cas connus d’alphabet dont l’origine est documentée. La mesure de 1446 était une révolution car elle donnait accès au plus grand nombre au savoir et à sa production. Ce faisant, les autorités n’avaient pourtant pas cherché à réformer le régime politique ni l’idéologie dominante, le néoconfucianisme.

Une écriture pour le peuple, en rupture avec l’usage des sinogrammes

La promulgation de l’alphabet coréen ne pouvait que provoquer à terme une rupture avec les écritures employées auparavant dans la péninsule coréenne. Or, le système officiel était la langue écrite chinoise ancienne, le hanmun, composé à l’aide des sinogrammes (« caractère chinois ») ou caractères sino-coréens hancha. Les premières traces de hanmun en Corée remontent au début de notre ère, et la création d’une école de cour se développa au 4e siècle (le collège T’aehak en 372, la même année que l’introduction officielle du bouddhisme) dans le royaume du Koguryŏ (dates officielles : - 37, 668). L’éducation et l’usage du hanmun était l’apanage du groupe des fonctionnaires civils et militaires, les « deux ordres » yangban, qui, à travers lui, exerçait sa domination sur le reste de la société. En incitant le recours à une écriture facile à apprendre, la domination sans partage des yangban était menacée, ainsi que le monopole de la pensée véhiculée par le chinois classique, et, par extension, l’ordre impérial lui-même. Cela, une partie des lettrés fonctionnaires l’avait bien compris puisque des membres du Chiphyŏnjon protestèrent dans une pétition de 1443 : texte visionnaire sur les rapports entre écriture et politique dans la péninsule coréenne.

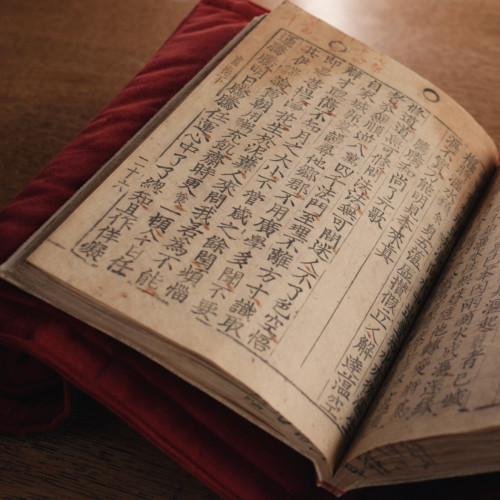

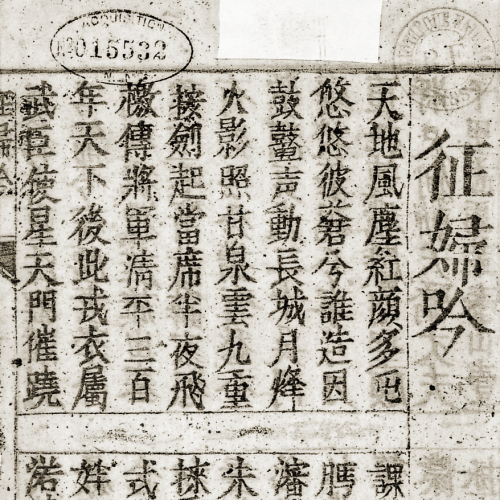

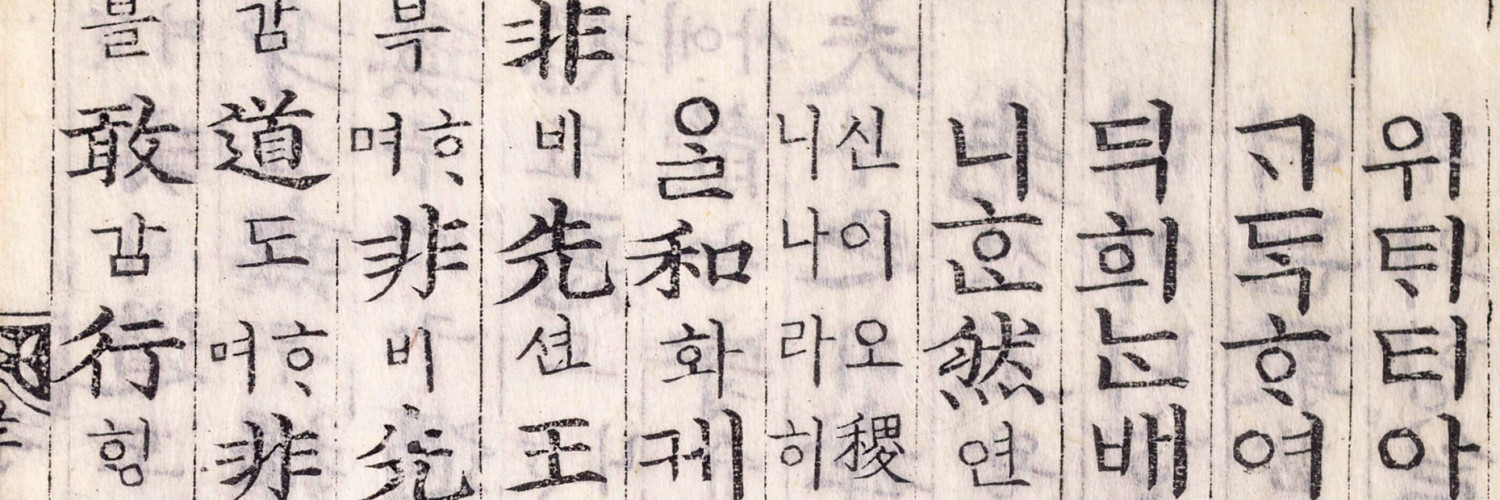

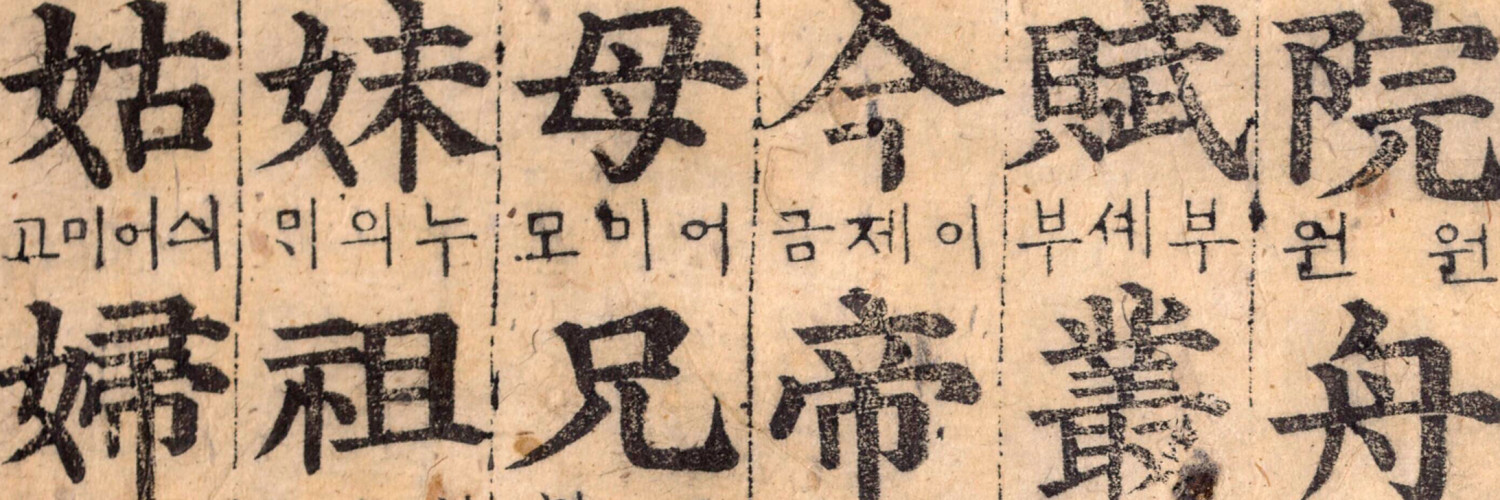

Un classique chinois traduit en coréen

Sous chaque caractère sinogramme se trouve la prononciation sino-coréenne indiquée en alphabet coréen, les particules grammaticales de liaisons du coréen étant indiquées en coréen après chaque syntagme ; chaque paragraphe est suivi de sa traduction en langue coréenne rédigée en alphabet coréen.

Attribué à Zengzi (-505, -436), un disciple de Confucius, cet ouvrage est un des treize classiques chinois. Se présentant sous la forme d’une conversation entre Zengzi et Confucius (ou d’un monologue de Confucius pour certains chapitres), il énonce en dix-huit dialogues comment la piété filiale se déploie et s’applique dans les relations sociales selon la hiérarchie.

La page (4a) est la fin de la traduction en coréen du chapitre 3, et le début du chapitre 4 du Livre de la Piété filiale relatif aux « hauts fonctionnaires » de l’État impérial (卿大夫), situé entre les « feudataires » (諸侯) et les « lettrés » (士).

L’ouvrage provient de la collection de Victor Collin de Plancy.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une révolution culturelle à retardement

La « politique linguistique » instaurée par Sejong pondérait la portée de la révolution de l’écriture qu’impliquait le ŏnmun car le hanmun conservait son statut d’écriture du concours de recrutement des fonctionnaires et de l’administration. De plus, le ŏnmun était présenté comme s’inscrivant dans une tradition, prenant modèle sur des « lettres anciennes ». Toutefois, l’origine de ces lettres n’est pas précisée et a donné lieu à de multiples interprétations (comme les lettres karimdo associées à l’Ancien Chosŏn). Il n’empêche que le ŏnmun fut rapidement utilisé pour exprimer la critique du pouvoir comme sous le règne du Prince de Yŏnsan (r. 1494-1506).

En définitive, la mise en vigueur de l’alphabet coréen au 15e siècle ne provoqua pas l’effondrement de la culture lettrée ni le déclassement des yangban. L’alphabet était aussi conçu comme un outil politique facilitant une communication directe entre le souverain et le peuple. À moyen terme, il favorisa l’émergence d’une culture inédite, animée par de nouveaux groupes lettrés (incluant les femmes), une nouvelle littérature et des champs de savoir jusque-là marginalisés. À court terme, il constituait un aboutissement magistral des tentatives pour écrire le coréen qui émaillèrent l’histoire de Corée.

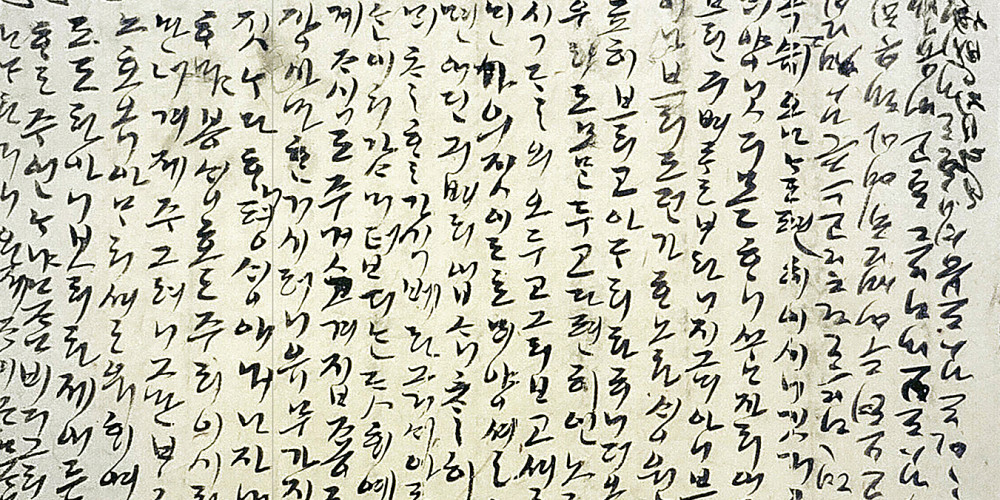

Lettre manuscrite d’une mère à sa fille écrite en alphabet coréen au 16e siècle

Cette lettre manuscrite – dite p’yŏnji – est entièrement rédigée en alphabet coréen, sans sinogramme, sans espacement ni ponctuation. La rareté du papier explique que tout l’espace de la feuille ait été utilisé, même si l’écriture reste verticale (avec différentes orientations).

Ce document fut mis au jour dans la tombe de la seconde épouse de Ch’ae Mu’i du clan des Kim de Sunch’ŏn au cours du déplacement de la sépulture en 1977 au nord de Ch’ŏngju. La lettre se trouvait dans une correspondance formant un ensemble de 189 missives dont la majorité avaient été reçues de sa mère (épouse de Kim Hun 金壎, ?-?) entre les années 1550 et 1592.

Ces lettres témoignent de la diffusion de l’usage de l’alphabet coréen par les femmes du « bon peuple » après sa promulgation en 1446. Elles comptent parmi les plus anciennes lettres écrites en alphabet coréen connues, et constituent un précieux témoignage sur la vie quotidienne des femmes, sur la langue coréenne et les pratiques d’écriture (calligraphie).

© Académie des Études coréennes (AKS) CC BY-SA 4.0

© Académie des Études coréennes (AKS) CC BY-SA 4.0

Les tentatives d’écriture du coréen à l’aide de sinogrammes jusqu’au 15e siècle

À l’instar des pays d’Asie Orientale ayant les sinogrammes en partage, les élites politiques, intellectuelles et spirituelles des royaumes coréens établirent des systèmes d’écriture reprenant la graphie intégrale ou partielle – en calligraphie régulière ou cursive – des sinogrammes, ou bien en créant, à partir des principes de constitution traditionnels (décrits dans le Shuowen Jiezi), de nouveaux sinogrammes (parfois appelés « caractères nationaux », pour écrire la langue vernaculaire. De tels outils furent principalement utilisés pour : 1) annoter des textes en chinois classique dans le cadre de la prise de note d’un enseignement oral (de type traduction) ou de la mémorisation de textes (à réciter oralement) ; 2) écrire des éléments (surtout grammaticaux) de la langue coréenne. Dans tous les cas, leur élaboration fut le produit de la culture « sinogrammique » puisque leur intelligibilité demeurait liée à la graphie, calligraphie, ou à la prononciation des sinogrammes. En Corée, trois systèmes furent ainsi diversement employés sous les appellations de idu, kugyŏl et hyangch’al.

L’« écriture des clercs » : le idu

Écriture idu dans le Yusŏp’ilchi (유서필지), Ce que doivent savoir les lettrés, 19e siècle

Imprimé en xylographie vers la fin du 19e siècle, le Yusŏp’ilchi (儒胥必知) est un recueil en un volume de documents et autres actes officiels d’usage courant émis (supposément) par le ministère des fonctionnaires civils dans les administrations locales et parmi la population. Il fut largement diffusé auprès des lettrés, des clercs et autres fonctionnaires subalternes.

L’ouvrage regroupe des modèles de formulaires en chinois classique recélant des éléments de idu indiqués en plus petits caractères. Sa table des matières comporte sept catégories d’actes à rédiger et à compléter : « messages au roi » sangŏn (上言類), « doléances » (原情類), « plaintes » soji (所志類), « registres (listes, inventaires) » tanja (單子類), « rapports à supérieurs » komok (告目類), « certificats » mun’gwŏn (文券類), « circulaires » t’ongmun (通文套). Une série d’appendices s’ouvre en particulier sur un répertoire d’expressions de idu, « Idu hwip’yŏn » (吏頭彙編) classés par le nombre de sinogrammes qui les composent (de 1 à 7).

L’image, montre sur la page de gauche un modèle de rédaction pour une demande d’édification d’un « portique à la mémoire d’un modèle d’épouse fidèle ou de femme loyale envers la dynastie » (烈女旌門) ; sur la page de droite, colonne 8 : une demande pour la « promotion posthume de personnalités modèles de piété filiale » (孝子贈職).

La mise en page permet de hiérarchiser parties et sous-parties. Les expressions en idu sont imprimées en plus petits caractères.

Par exemple :

- page de droite, colonne 5 : ~ 白內臥乎事 / ~ 삷읍누온일 / ~말씀드리옵는일 ;

- page de gauche, colonne 12 : ~ 爲白齊 / ~ 하삷져/ ~ 하옵니다

© The Jangseogak Archives / Archives du Changsŏgak, Académie des Études coréennes (AKS), Sŏngnam, Corée

© The Jangseogak Archives / Archives du Changsŏgak, Académie des Études coréennes (AKS), Sŏngnam, Corée

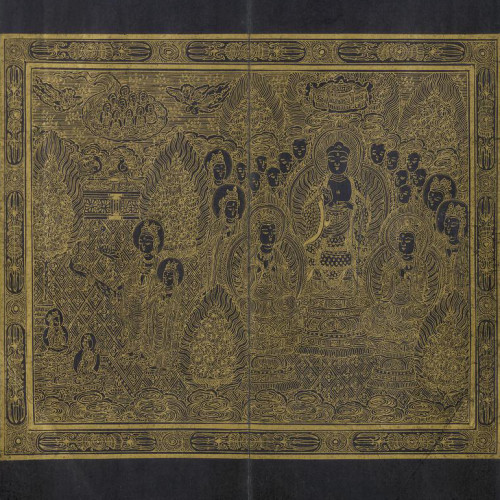

Écritures des cercles lettrés bouddhiques : kugyŏl et hyangch’al

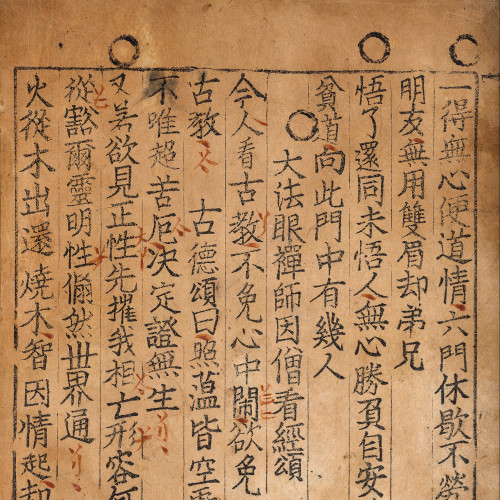

Écriture kugyŏl (en rouge) utilisée dans le Jikji typographique de 1377

Cette page est le folio 38b – page de gauche du folio 38 – de l’édition typographique du Jikji. Des annotations manuscrites à l’encre brun-rouge ont été ajoutées au pinceau fin. Elles sont de deux types : 1) des marques de ponctuation pour délimiter les groupes, situées entre les caractères au milieu des lignes verticales ; 2) des signes du kugyŏl, sur le côté droit de certains sinogrammes.

Le passage titré (colonne 5) est un « Hymne du Grand maître de Chan Fayan sur les moines qui lisent les soutras » (大法眼禪師因僧看經頌), suivi du début des « Hymnes de maîtres anciens d’éminente vertu ».

Transcription du kuyŏl en alphabet coréen puis romanisé (colonnes 5 à 8) :

今人이 看古敎하며 不免心中閙하나니 欲免心中閙댄 但知看古敎하라

今人-i 看古敎-hamyŏ 不免心中閙-hanani 欲免心中閙-taen 但知看古敎-hara

古德頌曰 照藴皆空處이 深行般若時니 不唯超苦厄라 決定訂無生하리라

古德頌曰 照藴皆空處-i 深行般若時-ni不唯超苦厄-ra 決定訂無生-harira

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La fin de l’ancien régime et le déclin de la culture des sinogrammes

Dans la péninsule coréenne, l’usage des hancha pour écrire le chinois classique se justifiait dans la mesure où le système politique et social avait adopté les normes de l’ordre impérial (schématiquement représentées par le confucianisme et l’État centralisé). Avec le déclin de l’empire des Qing consécutif aux guerres de l’Opium (1839-1860), le modèle perdit de son influence. La modernisation en Asie Orientale fut pensée et mise en œuvre dans son rapport à l’Occident, ce qu’inaugura le Japon sous Meiji (1868-1912). La rupture avec l’ordre impérial fut consommée dans le royaume coréen du Chosŏn (1392-1897) par les réformes de 1894, abolissant le concours de recrutement des fonctionnaires et promouvant l’alphabet coréen comme écriture officielle. Dès lors, le ŏnmun s’imposa comme outil de modernisation de la société coréenne. Pendant l’annexion impérialiste japonaise (1910-1945), de l’Empire de Corée (1897-1910), l’enseignement obligatoire du japonais conféra à l’usage de l’alphabet coréen – désormais appelé han’gŭl depuis 1913 – une légitimité historique accrue à représenter l’identité nationale et culturelle de la Corée alors menacée d’assimilation.

Vocabulaire chinois-coréen pour l’étude du chinois parlé

Dans les domaines les plus divers, la Corée a joué un rôle primordial d’intermédiaire entre la Chine et le Japon, mais elle ne s’est pas contentée de transmettre ; elle a emprunté et conservé des techniques chinoises qu’elle a aussi adaptées à ses ressources et à ses goûts. Un beau papier coréen se doit d’être souple et résistant, légèrement brillant et d’un blanc d’ivoire. Ses fibres bien travaillées doivent transparaître, de même que l’empreinte claire du treillis de bambou de la forme.

Destiné aux interprètes royaux, ce vocabulaire méthodique donne pour chaque mot, à l’aide du syllabaire coréen, la prononciation chinoise (dans la lecture du Nord et dans celle du Sud) de chacun des caractères qui la composent, puis, après un cercle, le sens en coréen. Cette belle édition xylographique est tout à fait représentative de l’art d’imprimer en Corée.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Vers l’usage exclusif de l’alphabet coréen dans les deux Corées

Après la fondation des deux républiques coréennes en 1948, le han’gŭl (en 24 lettres) fut adopté comme écriture officielle et nationale unique. L’enseignement du han’gŭl a permis d’atteindre un niveau d’alphabétisation parmi les plus élevés dans le monde. Le hanmun n’est plus la langue savante et normative, mais garde du prestige comme langue de culture. L’histoire de la langue coréenne est telle que le lexique sino-coréen est prépondérant en raison du poids du hanmun dans la culture écrite coréenne jusqu’au 20e siècle, rendant vaines les tentatives de suppression de l’apprentissage des hancha. Se pose dès lors la question de leur enseignement dans le cursus scolaire. Dès 1949, les autorités nord-coréennes effacèrent les hancha de l’espace public au profit de l’usage exclusif du han’gŭl. Au Sud, au 21e siècle, la législation favorise le même phénomène. Toutefois, un tel traitement contraste avec la création continue de nouveaux mots sino-coréens dans les deux Corées, immédiatement compréhensibles à l’échelle de l’Asie Orientale. Les Coréens doivent donc aujourd’hui composer avec l’injonction duelle : « Apprenez les hancha, mais ne les écrivez pas ! ».

POUR RÉSUMER

Deux langues

hanmun : mot coréen qui désigne la langue écrite chinoise ancienne ou « chinois classique ». Il est vraisemblable que le chinois classique n’ait jamais été parlé : il est donc une « langue écrite ».

coréen : langue coréenne. Le coréen est une langue agglutinante, alors que le chinois classique est une langue isolante. De plus l’ordre syntaxique du coréen est sujet – objet – verbe alors que celui du chinois est sujet – verbe – objet (comme en français).

Écritures sinogrammatiques

hancha : mot coréen qui désigne les sinogrammes, ou « caractères chinois », utilisés en Corée, ou les « caractères sino-coréens » prononcés à la coréenne. Ils servent à écrire le hanmun.

chinsŏ : ou « lettres véritables », appellation des sinogrammes par opposition aux « lettres vulgaires » désignant l’alphabet coréen entre le 15e et le début du 20e siècle.

Écritures construites à partir des sinogrammes

> sans changement graphique

idu : « notation des clercs », désigne l’écriture à l’aide de hancha utilisés pour leur valeur phonétique (phonogrammes) pour noter les particules grammaticales du coréen sur des textes en chinois classique.

hyangch’al : système utilisant les hanja pour noter les chants bouddhiques en coréen.

> avec changement graphique

kugyŏl : système d’écriture syllabique construit à partir de sinogrammes de plus en plus simplifiés. Ils ont été utilisés dans les cercles lettrés bouddhiques à partir du 11e siècle pour annoter des textes bouddhiques en hanmun. Ils servent principalement à la notation de particules grammaticales du coréen pour faciliter la lecture.

Avant l’invention de l’alphabet coréen aucun de ces systèmes n’était utilisé pour noter intégralement la langue vernaculaire coréenne.

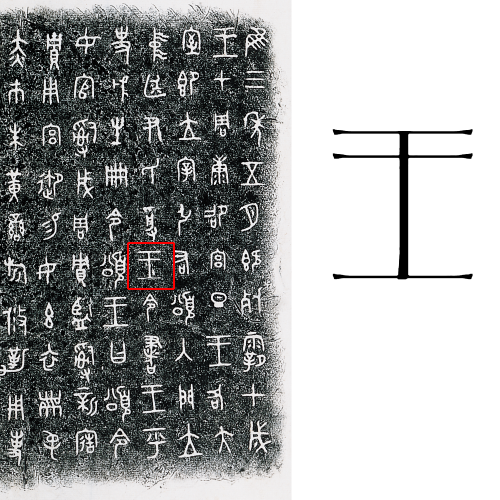

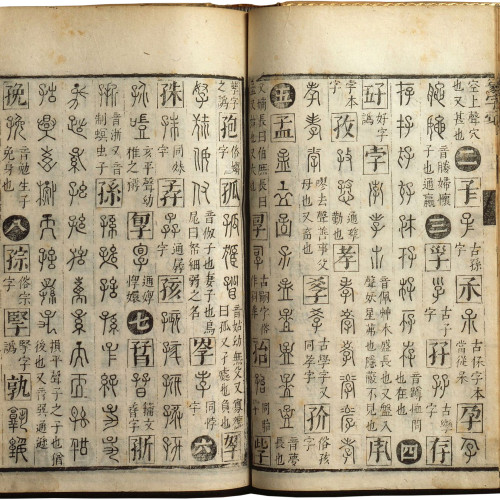

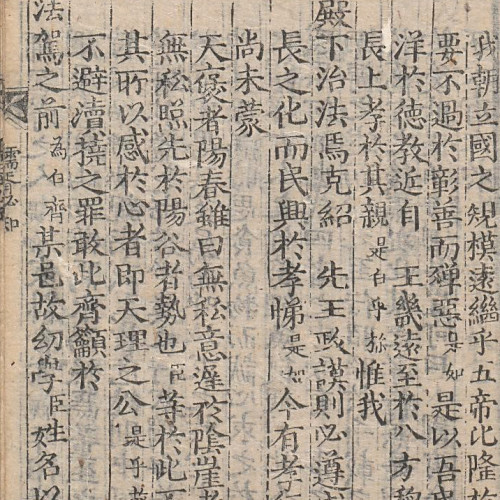

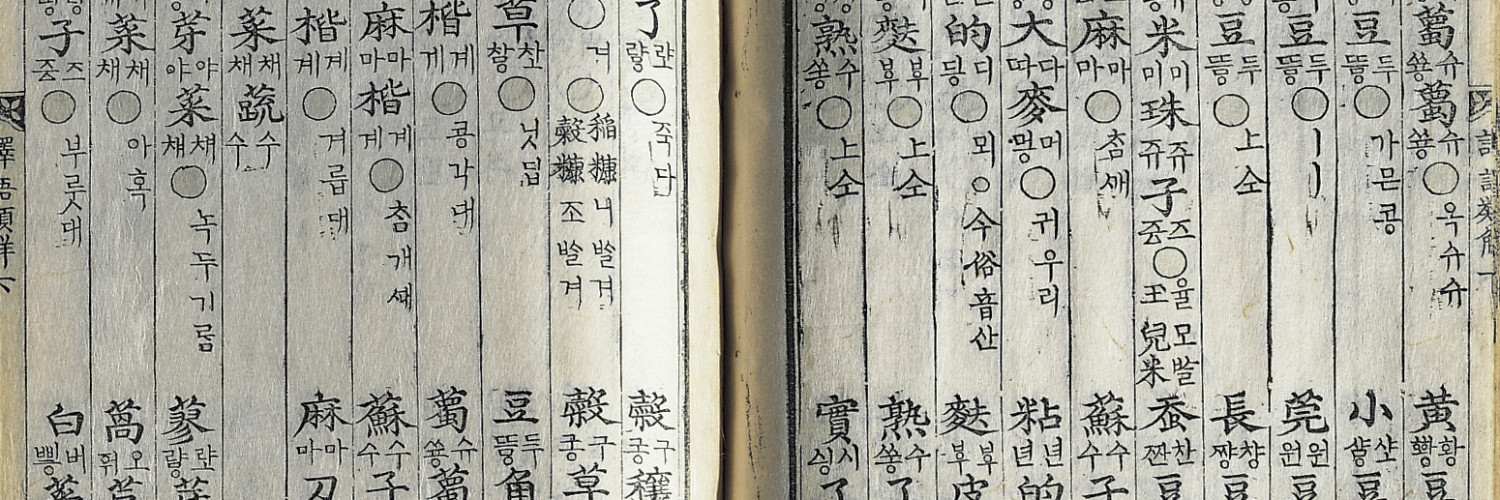

Manuel d’initiation aux caractères

Cette image montrez une page du Yuhap (類合, littéralement « Associations par catégories ») d’une édition du 18e ou du 19e siècle. Le Yuhap est mentionné dès le début du 16e siècle (1517) dans le royaume du Chosŏn (1392-1897). Sa rédaction est attribuée à des lettrés fonctionnaires comme Sŏ Kŏjŏng (徐居正, 1420-1488). L’ouvrage fait partie des manuels d’apprentissage des sinogrammes dont les premières mentions apparaissent au début du 16e siècle dans l’histoire officielle. À la différence du célèbre Texte aux mille caractères (différents), le Ch’ŏnchamun (千字文), prouesse d’un lettré chinois du 6e siècle, le Yuhap – bien que dépourvu de table des matières – a l’avantage de présenter les sinogrammes de manière thématique, ce qui correspond à la logique de construction des caractères (comportant une partie graphique sémantique situant le signe dans un champ lexical). Pour en faciliter la lecture et la mémorisation, le Yuhap est rédigé en groupes réguliers de quatre caractères.

Ainsi, nous voyons ici regroupés des sinogrammes correspondant à deux thèmes (lecture de haut en bas et de droite à gauche) :

1) l’organisation du territoire (trois premières colonnes à gauche) ; (…)館院 舟船帆楫 貢賦叢集 此其古今 帝王都邑

Caractères sino-coréens avec leur signification :

館 院 舟 船 帆 楫

[administration-résidence] [barque-navire-voile-rame]

貢 賦 叢 集

[tribut-impôt-totalité-collection]

此 其 古 今 帝 王 都 邑

[Ceci-leur-passé-présent] [souverain-roi-capitale-ville]

2) les liens de parenté et statuts sociaux (trois dernières colonnes à droite) ;

父母兄弟 夫妻娚妹 祖孫叔姪 舅姑婦壻 奴婢(…)

Caractères sino-coréens avec leur signification :

父 母 兄 弟 夫 妻 娚 妹

[père-mère-frère aîné-cadet] [époux-épouse-oncle-sœur]

祖 孫 叔 姪 舅 姑 婦 壻

[aïeul-petit-fils-oncle-neveu] [oncle-tante-épouse-gendre]

奴 婢(…)

[esclave homme-esclave femme]

Sous chaque sinogramme est indiqué (sens de lecture de droite à gauche) : la « lecture traduction en langue coréenne » (ou hundok 訓讀훈독) et la « prononciation sino-coréenne » (ou ŭmdok 音讀음독, toujours monosyllabique : donc la dernière syllabe à gauche).

L’association d’une lecture-traduction en coréen avec la prononciation sino-coréenne présente l’intérêt de constituer une formule mnémotechnique unique facilitant à la fois la mémorisation et l’identification d’un hancha sans qu’il soit nécessaire de l’écrire.

Par exemple :

父

부 비아 (en lecture moderne, de gauche à droite : 아비 부)

Ex. Le caractère signifiant « père 아비 » prononcé « pu 부 »

母

모 미어 (en lecture moderne, de gauche à droite : 어머 모)

兄

영 믓 (en lecture moderne, de gauche à droite : 맏 형)

弟

뎨 오아 (en lecture moderne, de gauche à droite : 아우 제)

Dans les exemples précédents, l’édition prémoderne de l’ouvrage explique que la voyelle arae a (ㆍ, dans 믓) soit employée (tombée au désuétude au début du 20e siècle et remplacée par une autre voyelle), ou que la combinaison consonne-voyelle (뎨) soit présente (aujourd’hui remplacée par et prononcée che 제).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Écriture phonétique indépendante des sinogrammes

ŏnmun : ou « lettres vulgaires », premier nom de l’alphabet coréen créé en 1446 sur décision du roi Sejong. Nom d’abord dépréciatif par rapport au chinsŏ puis revendiqué comme national sous l’occupation japonaise (1910-1945). Cet alphabet est écrit en syllabes (écriture syllabique mais pas syllabaire).

han’gŭl : nom actuel de l’alphabet coréen depuis 1913, devenu l’écriture officielle et nationale unique en 1948.

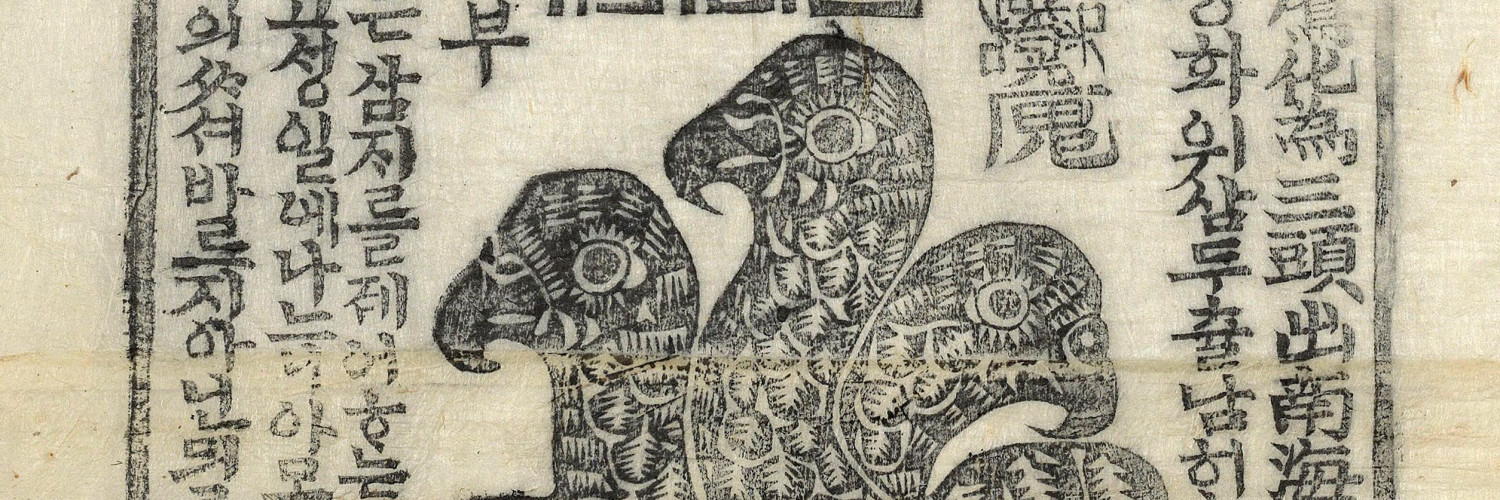

Charme contre les trois fléaux, avec inscriptions utilisant des sinogrammes hancha et l’alphabet han’gŭl

Le terme de « charme » s’applique surtout aux charmes écrits, mais a tendance à s’étendre aux charmes comportant des figures géométriques ou zoomorphes, comme c’est le cas ici.

Ces papiers sont inscrits avec des écritures talismaniques, que les fidèles, bouddhistes, taoïstes ou mêmes chrétiens, portent sur eux, parfois à même le corps, ou qui sont collés à des endroits précis des habitations afin d’éloigner les démons, de conjurer les malheurs et de conférer une force bénéfique à l’individu qui les porte ou au foyer où ils se trouvent. Ils doivent être produits par des initiés, chamans ou devins. Ils sont parfois composés à la demande, mais le plus souvent imprimés selon des stéréotypes et vendus dans les temples ou boutiques spécialisées en articles de piété. C’est à cette seule condition qu’ils sont chargés de leur pouvoir apotropaïque ou bénéfique.

Notre charme, comme son nom l’indique, est destiné à lutter contre les « trois malheurs » que sont soit les malheurs causés par les trois éléments naturels : vent, eau et feu, ou bien la maladie, la pauvreté et l’enterrement. Contrairement à la croyance selon laquelle la couleur rouge vermillon fait fuir les démons, notre charme est imprimé à l’encre noire.

Au centre de la gravure figure un oiseau à trois têtes, un rapace, sans doute un faucon, dont chacune des têtes annihile l’un des trois fléaux dont on cherche à se protéger. Selon les explications fournies par Josef Kyburz, ces trois têtes correspondraient également aux « trois années des fléaux » (samjaenyŏn) qui dans le cycle de douze années sont considérées comme néfastes pour l’homme, selon la position des astres à sa naissance.

Au-dessus de l’oiseau se trouve le titre de l’amulette écrit en caractères chinois stylisés de grand module dans un style calligraphique talismanique propre aux charmes coréens. Ils sont accompagnés du eum, la vocalisation du caractère chinois et sa transcription en han’gŭl à gauche. Les trois caractères coréens se lisent de haut en bas tandis que les trois caractères chinois se lisent horizontalement dans le sens traditionnel, c’est-à-dire de droite à gauche. On trouve à droite une double colonne de texte en caractères chinois et en han’gŭl, à gauche, un texte sur trois colonnes en caractères coréens et au centre une figure représentant un volatile à trois têtes.

Le texte de droite sur deux colonnes se lit tout d’abord en hancha et en parallèle figure la vocalisation des caractères chinois en eum. Ces deux colonnes de texte indiquent la façon dont le charme doit opérer. C’est par l’oiseau à trois têtes représenté au centre de la gravure, que seront éradiqués les trois grands fléaux susceptibles de frapper.

À gauche de l’oiseau figurent trois colonnes d’un texte assez long, en caractères coréens uniquement, se lisant de droite à gauche et de haut en bas. Il s’agit d’une énumération des fléaux contre lesquels le charme doit opérer. Sous le corps de l’oiseau, un court texte est copié sur quatre colonnes de quatre et cinq caractères. Enfin, entre le titre et la première colonne de texte à droite, une main, peut-être celle du chaman ou du devin, a inscrit quelques caractères cryptés magiques réécrits sur des caractères imprimés qu’il est difficile de déchiffrer.

Selon Josef Kyburz, ce charme était supposé être collé sur le linteau de la porte principale de la maison.

Ces amulettes et charmes sont répandus parmi les cultures de I’Extrême-Orient, néanmoins les amulettes et charmes coréens conservent par rapport à ceux produits en Chine ou au Japon, leurs singularités, tant du point de vue calligraphique que du point de vue iconographique. Cette amulette talisman est particulièrement typique de l’imagerie magico-religieuse coréenne. Très prisées des collectionneurs, Collin de Plancy a certainement estimé qu’il était important d’en rassembler plusieurs spécimens. Encore peu étudiées, elles sont l’expression des croyances populaires coréennes ancestrales.

Laurent Héricher

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article a été conçu dans le cadre de l’exposition « Imprimer ! » présentée à la Bibliothèque nationale de France du 12 avril au 16 juillet 2023

Lien permanent

ark:/12148/mm2v0crz3z4qm