Les œuvres de Geoffroy Tory

Geoffroy Tory est une figure très originale de la première Renaissance française. Après une courte carrière universitaire, il devient imprimeur-libraire et met sa culture humaniste et artistique au service d’une grande ambition : renouveler les formes du livre imprimé. Bien que limitée en nombre, sa production démontre de fait une extraordinaire invention dans la recherche typographique, la mise en page et l’illustration.

Mots-clés

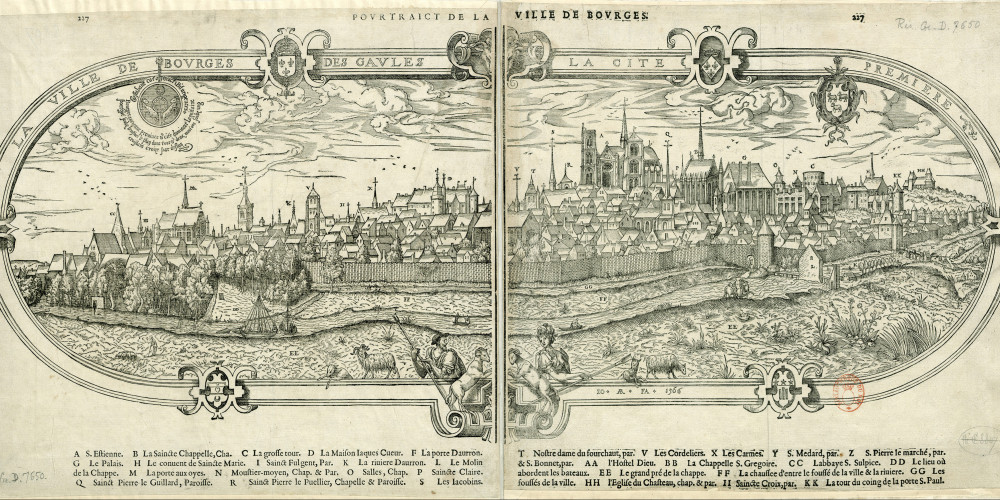

Vue de la ville de Bourges en 1566

Geoffroy Tory est né à Bourges vers 1480. Il était sans doute le fils d’un « laboureur », c’est-à-dire un paysan propriétaire assez riche pour faire éduquer ses enfants. Et Bourges était un milieu favorable puisque depuis 1463 s’y trouvait une université, que Tory a fréquentée et où il a noué des amitiés.

Plus largement, cette ville était un vrai foyer artistique. Aux édifices gothiques comme la Sainte-Chapelle (aujourd’hui disparue) ou le palais Jacques-Cœur, s’ajoutaient des constructions Renaissance novatrices comme l’hôtel Lallemant et son exceptionnel programme décoratif emblématique. Tory a sans doute fréquenté cet hôtel car il a bénéficié de la protection de Jean Lallemant le jeune, maire de Bourges et dignitaire de Louis XII puis de François Ier, par ailleurs grand amateur de manuscrits enluminés. Philibert Babou, un autre berruyer important, curieux d’architecture, a aussi accompagné la carrière de Tory et l’a sans doute introduit auprès de la mère de François Ier, Louise de Savoie, dont il était l’argentier.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

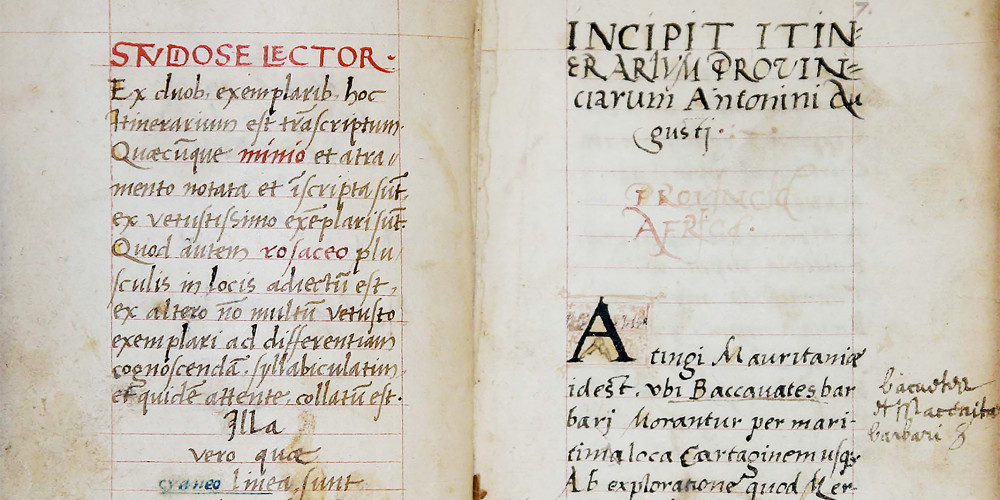

Un manuscrit autographe de Tory

Entre 1507 et 1513, Geoffroy Tory enseigne dans plusieurs collèges parisiens et prépare des éditions critiques de textes classiques. Ce manuscrit autographe est préparatoire à l’édition, parue en août 1512 chez l’imprimeur Henri Estienne, d’une description de l’Empire romain par province, où l’auteur indique surtout les distances entre les villes.

Pour établir le texte, Tory a comparé (collationné) deux manuscrits, dont il indique les variantes par des codes colorés qu’il explique dans l’adresse au lecteur situé en page de gauche : le rouge pour les titres (comme au Moyen Age, d’où le terme « rubrique » qui vient de « ruber », rouge), le rose pour les ajouts provenant du deuxième manuscrit, plus récent, et le soulignement en bleu pour les passages qui, à l’inverse, ne se trouvent que dans le plus ancien. Ce système a dû être simplifié à l’impression (toutes les notes sont en rouge).

L’ébauche de compas dans la lettrine est sans doute le seul dessin sûr de la main de Tory.

© BMVR Orléans

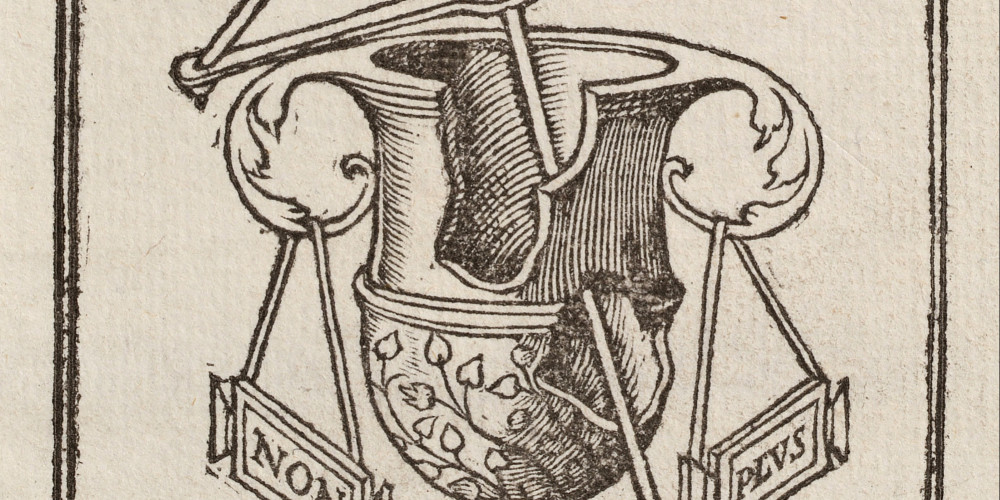

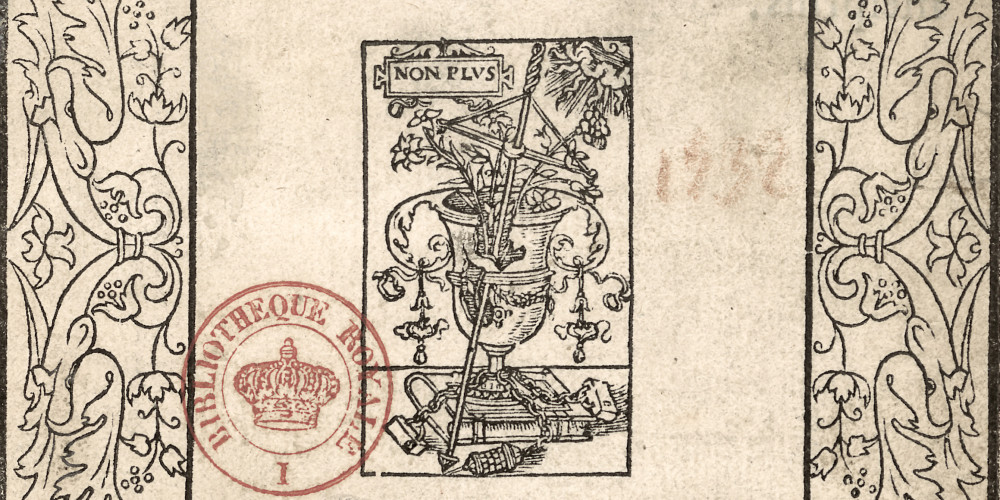

L’apparition de l’emblème du Pot cassé

Après un séjour à Rome, vers 1517-1521, Tory rentre à Paris et publie un poème dédié à sa fille de dix ans qui vient de mourir. Le texte s’achève par une gravure qui synthétise la peine et l’esthétique de Tory : un vase à l’antique brisé, symbole de la fragilité humaine, posé sur un livre clos de trois cadenas (les Parques referment le livre de la vie) et percé d’un foret (ou toret, jeu de mot avec Tory), signe du destin qui traverse l’homme. Dans l’angle supérieur droit, l’ange qui s’envole évoque l’âme de l’innocente.

Le livret marque un tournant dans la carrière de Tory : de professeur, il se fait libraire et bientôt imprimeur.

Le motif apparaît sous diverses formes dans ses livres (marque d’imprimeur, reliure), que l’on achète « à l’enseigne du Pot cassé ». Tory explique ce symbole dans le Champ fleury.

© Bibliothèque nationale de France

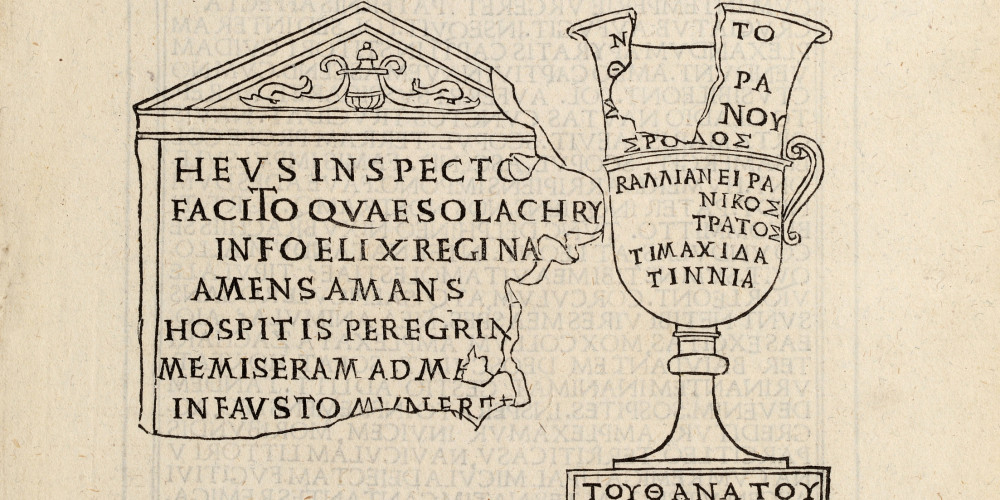

Le Songe de Poliphile

Parmi les livres qui ont frappé Geoffroy Tory et qui sont à l’origine de sa vocation d’imprimeur, l’Hypnerotomachia Poliphili ou Songe de Poliphile occupe une place de choix. De fait, c’est l’un des plus beaux livres imprimés à la Renaissance. Le rapport texte-image et la clarté de la composition y sont exemplaires.

L’idée du Pot cassé est un hommage à ce livre imprimé par le vénitien Alde Manuce, où un humaniste vit en rêve un parcours initiatique semé d’énigmes en grec, en rébus ou en hiéroglyphes, à la recherche de la belle Polia.

On sait que Geoffroy Tory, pendant ou peu après son voyage en Italie, s’est lié d’amitié avec Jean Grolier, membre éminent de l’administration française à Milan pendant les guerres d’Italie, et grand bibliophile. C’est sans doute lui qui a fait connaître le livre à Tory.

Bibliothèque nationale de France

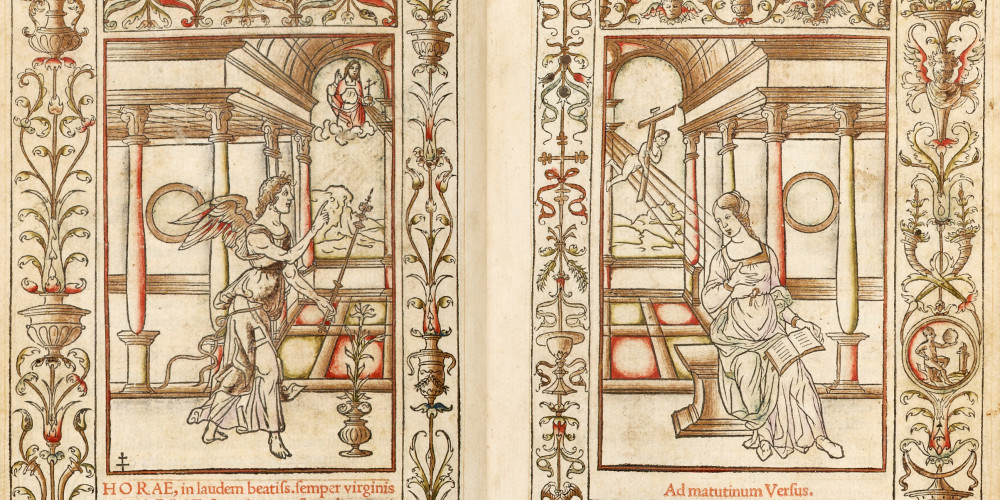

Premier livre illustré de Tory : les Heures de 1525 « à l’antique »

Voici le premier livre commandé par Tory et vendu dans sa boutique. Comme il ne possède pas encore de presse, il l’a fait imprimer chez son ami Simon de Colines, l’un des grands typographes du Quartier latin.

Tory a financé l’ouvrage, c’est donc lui qui reçoit le privilège qui le protège. Un privilège exceptionnel parce qu’il s’agit en fait du premier copyright pour une œuvre graphique : Tory fait protéger les illustrations qu’il a vraisemblablement commandées à un enlumineur parisien assez en vue, Étienne Colaud.

L’Annonciation se déploie sur une belle double page qui contraste avec les réalisations antérieures dans le domaine du livre d’heures (livre de dévotion illustré pour les laïcs). Le choix de la ligne claire (simples gravures au trait), et celui des caractères romains, placent le livre sous l’influence italienne. Cet exemplaire a été très délicatement mis en couleurs au lavis.

© Bibliothèque nationale de France

Un atelier d’imprimerie

Cet exemplaire des Heures de 1525 de Tory se distingue par son extraordinaire page de titre enluminée, attribuée à Étienne Collault et représentant un atelier d’imprimerie. Les initiales R et P dans le cœur suspendu entre les montants de la presse pourraient être celles des héritiers de deux célèbres familles d’imprimeurs parisiens, Robert Estienne et Perrette Bade (fille de Josse), qui se marient en juillet 1526.

Simon de Colines, l’imprimeur de ces Heures, était le beau-père de Robert Estienne : alors qu’il remet au jeune homme les rênes de l’entreprise familiale, il est sans doute à l’origine de ce cadeau, enrichissant une réalisation dont il était fier d’une image à la gloire de l’imprimerie rendant aussi hommage au père de la mariée (car c’est la marque de Josse Bade qui a servi de modèle à l’enlumineur).

© Bibliothèque nationale de France

Quand le livre imprimé influence le manuscrit

Le premier livre d’heures de Tory, les Heures de 1525, et leur nouvelle esthétique à l’antique, a connu un certain succès, dont l’influence s’est ressentie non seulement dans le livre imprimé mais aussi le vitrail ou le manuscrit enluminé.

Dans ce livre d’heures manuscrit à l’usage de l’abbaye Saint Pierre de Lagny, sans doute commandé par le nouvel abbé Jacques Aubry, l’artiste a repris une composition des Heures de 1525 en l’assagissant. Le roi David en prière, qui marque l’ouverture du chapitre des Psaumes, est placé dans un paysage garni d’un bâtiment antiquisant. L’arbre sec porte dans ses branches un cartouche avec le mot « PECCAVI » (j’ai péché). Ainsi, ce n’est pas toujours le livre imprimé qui imite le manuscrit à la Renaissance : les gens cultivés sont habitués à circuler de l’un à l’autre.

© ÖNB/Wien, Cod. 1961 fol.76v

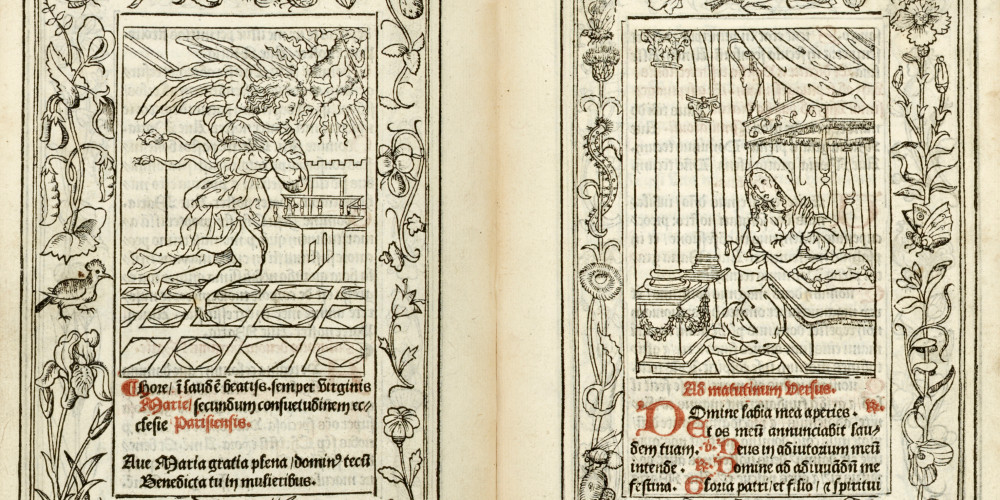

Premier livre illustré de Tory : Les Heures Tory « à la moderne »

Deux ans seulement après la parution des Heures de 1525, Tory est déjà à la recherche de nouveaux amateurs pour ses livres d’heures. Il part dans une nouvelle direction, « à la moderne » cette fois, c’est-à-dire inspirée des manuscrits français et flamands. Les bordures ne sont plus ornées de rinceaux, de candélabres et de cartouches, mais de fleurs et de fruits au naturel. Tory vise ainsi la clientèle d’un peintre anversois installé à Paris, Noël Bellemare, qui réalise en collaboration avec d’autres artistes certains des plus beaux livres d’heures parisiens des années 1520.

© Bibliothèque nationale de France

Adoration des bergers

Voici un exemple du type de manuscrits que Tory a voulu imiter avec ses heures « à la moderne » de 1527. Les bordures, toutes différentes, explorent les registres de la faune et de la flore européenne, tandis que les scènes principales, tout aussi chatoyantes, figurent des personnages aux attitudes souvent outrées et aux costumes exotiques, sur un fond de ruines antiques déchiquetées. C’est la façon dont les Flamands s’approprient le nouvel art italien et le transforment à leur manière décorative. Noël Bellemare, anversois installé à Paris depuis la fin des années 1510, excelle dans ce nouveau style maniériste, synthèse entre la gestuelle de Michel-Ange revue par les artistes du Nord de l’Europe, et l’imitation de la nature d’un Jean Bourdichon, actif vers 1500 à la cour de France.

Mots-clés

© La Parisienne de photographie

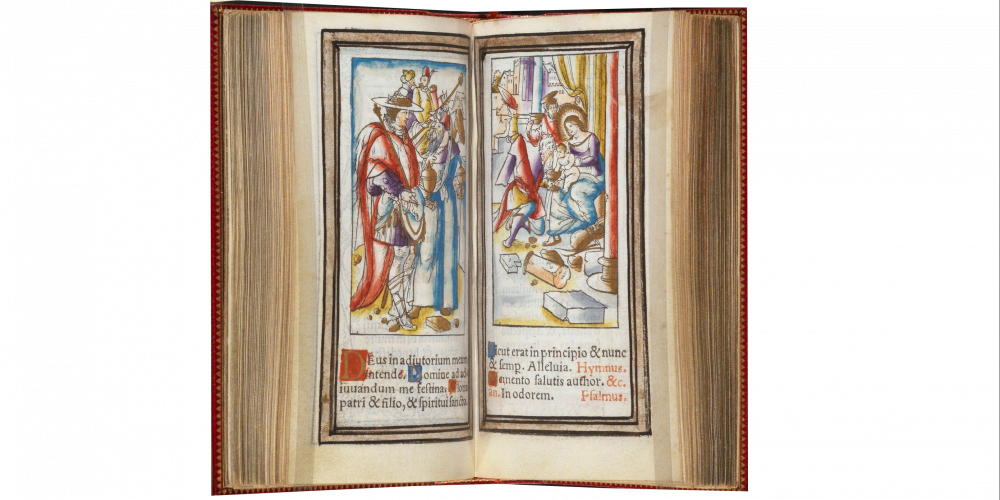

Les Heures Tory de 1530 et l’influence de Godefroy le Batave

Antique, moderne, grand ou petit, le livre d’heures vu par Tory prend toutes les formes. Avec ces Heures de 1530, il réalise un petit bijou aux gravures fines et élégantes. Il semble cette fois avoir travaillé en collaboration avec un artiste néerlandais installé au service de la mère de François Ier, Louise de Savoie. On le connaît sous le nom de « Godefroy le Batave » et c’est un spécialiste de la miniature. Il est donc parfaitement à l’aise dans ce format in-16. Ses figures longilignes, tel le mage de profil à gauche de cette Adoration des mages, n’en ont pas moins une réelle présence physique. L’artiste signe souvent sur une pierre placée au premier plan de la composition : mais le graveur a peut-être eu pour consigne de laisser le pavé vierge.

Cet exemplaire imprimé sur vélin (parchemin) a été rehaussé de lavis.

© Bibliothèque nationale de France

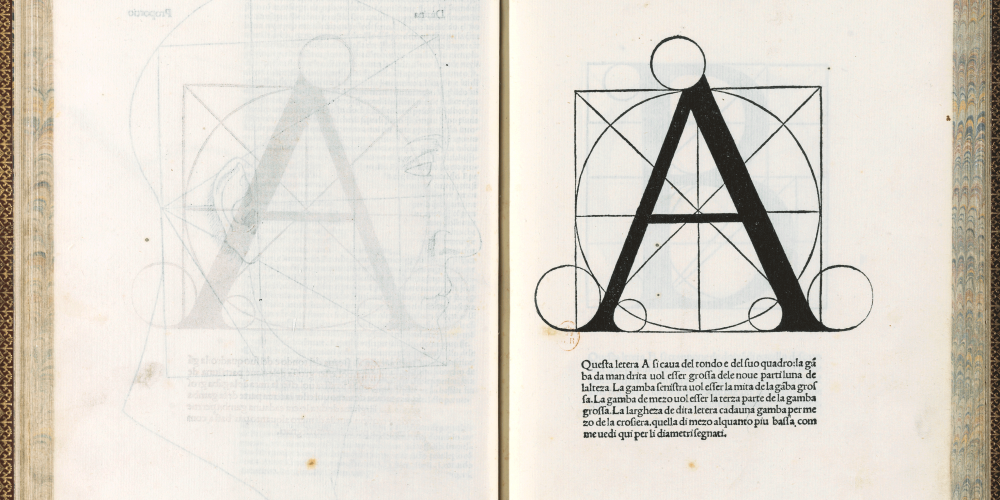

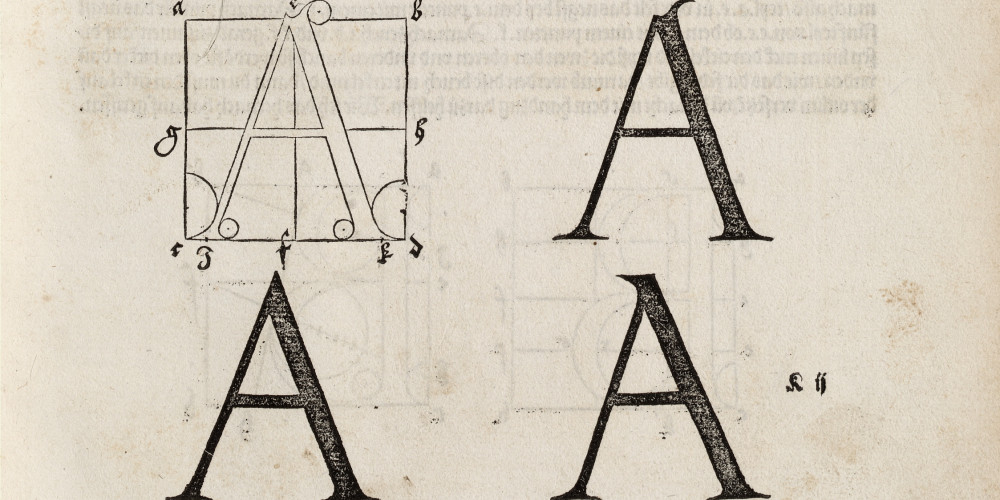

L’art de la proportion

Lorsque Geoffroy Tory entreprend de rédiger l’ouvrage de théorie des lettres qui deviendra le Champ fleury, il se fait le passeur des idées qui commencent à naître un peu partout en Europe, notamment en Italie. L’un de ses ouvrages de référence est le superbe traité du mathématicien Luca Pacioli, pour lequel Léonard de Vinci est réputé avoir fourni des illustrations. Après avoir longuement disserté sur le nombre d’or et les polyèdres, il propose un alphabet romain tracé à la règle et au compas. Tory s’en inspirera très largement, tout en ajoutant des connotations morales à ce qui n’est au départ qu’une ambition de retrouver la pureté des proportions antiques.

© Bibliothèque nationale de France

Albrecht Dürer, autre modèle de Tory

Tory cite à plusieurs reprises Albrecht Dürer dans le Champ fleury (1529). S’il fait un éloge appuyé du Traité des proportions du corps humain publié un an plus tôt, il porte un jugement plus sévère sur les lettres qui figurent dans l’Instruction pour la mesure à la règle et au compas (Underweysung der Messung). Il critique notamment la diversité des formes : « à l’un de ses A, il a fait le […] sommet crochu en avant, à l’autre crochu en arrière, et à l’autre, pointe pyramidale, qui n’ont tous aucune raison selon le vrai antique » (f. l 3 r). Alors que Dürer explore la variété des graphies, Tory entend trouver le meilleur dessin des majuscules antiques.

Bibliothèque nationale de France

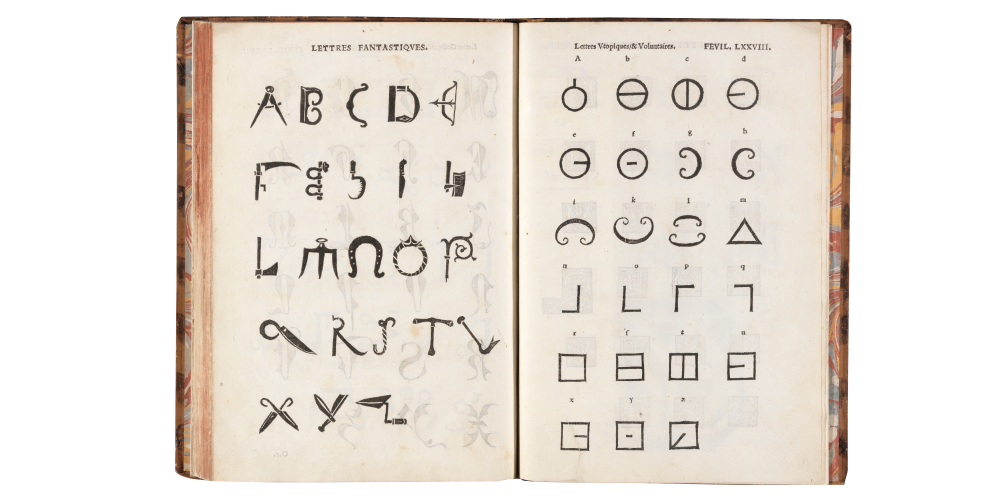

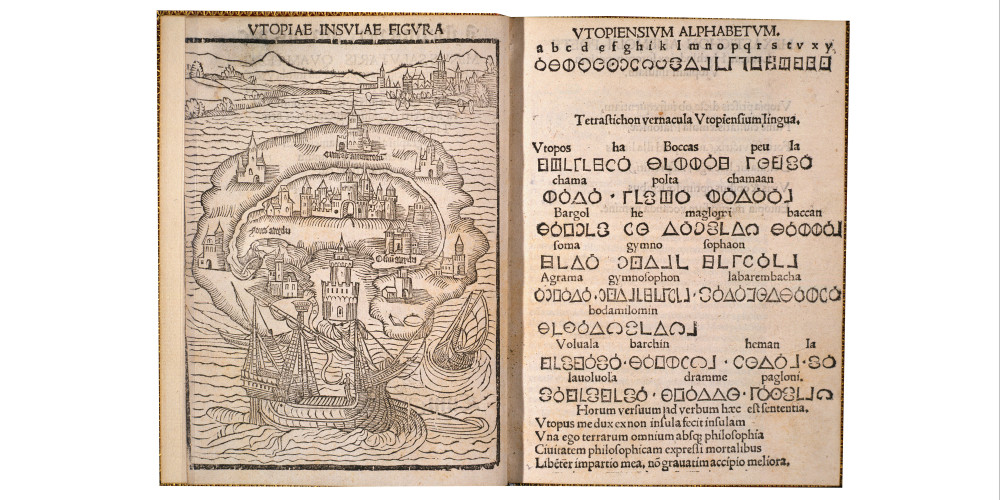

Le Champ fleury, chef-d’œuvre de Tory

Tout en éditant ses heures, Tory rédige un étrange ouvrage intitulé Champ fleury : art et science de la due et vraie proportion des lettres attiques. Il s’agit d’abord d’un traité de typographie proposant des caractères romains soigneusement proportionnés au compas. Mais cette norme typographique sert en même temps de support à des digressions savantes et des explorations graphiques laissant libre cours à l’imagination : mise en pages inventives, motifs iconographiques nouveaux, usages symboliques inédits, etc. L’ouvrage s’achève même par une succession de « polices » déclinant toutes sortes d’alphabets et de graphies dans une célébration de la variété et de l’invention plastique. Les feuillets présentés ici placent ainsi en regard « l’alphabet utopique » inventé par Thomas More et des lettres figurées sans doute tirées d’un art de mémoire.

© Bibliothèque nationale de France

Première édition de l’Utopie de Thomas More

L’Utopia de Thomas More fait partie des sources du Champ fleury. Afin de donner une dimension exotique à son pays fictif, l’humaniste anglais avait placé au début de son livre une carte en forme de boîte crânienne et un texte composé en un étrange alphabet imaginaire. En reprenant ces « lettres utopiques » dans la série des alphabets qui achèvent le Champ fleury, Tory signale à la fois son ambition de proposer une anthologie complète et son désir de souligner la beauté plastique des lettres.

Mots-clés

Domaine public

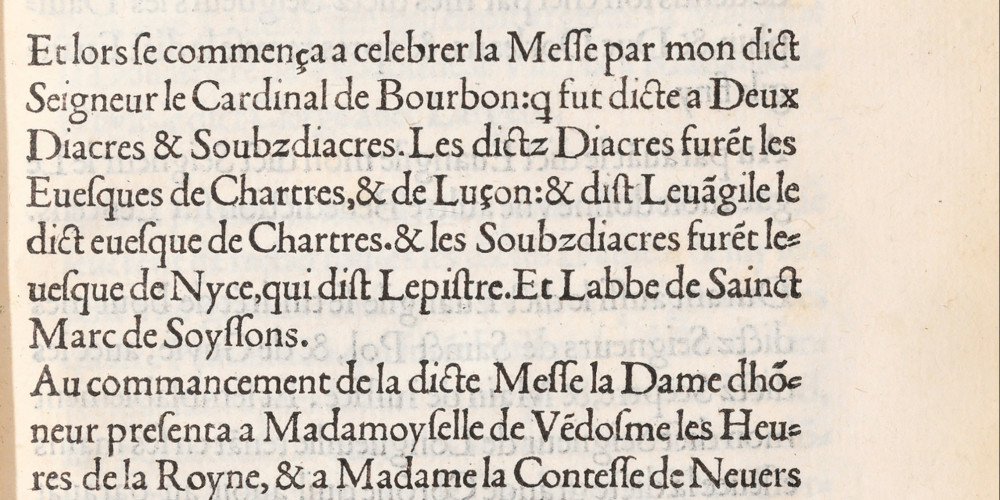

L’apparition de la cédille en français

Après la publication du Champ fleury, Tory se rapproche de la cour en éditant une petite série d’occasionnels commémorant les nombreux événements royaux qui se succèdent de 1530 à 1531. Le libraire apporte un grand soin graphique à ces réalisations de prestige. C’est visible dans la typographie de ce livret qui décrit le sacre de la reine Éléonore en 1531.

Non seulement Tory obtient pour cette plaquette la primeur d’un nouveau caractère, le gros romain aldin tout récemment gravé par son ami Simon de Colines, mais il y introduit un caractère exogène, emprunté sans doute à une fonte espagnole, le premier ç de la langue française, visible ici à la première et à la quatrième ligne du troisième paragraphe (« commença » et « Luçon »). Tantôt trop haut, tantôt trop bas, le nouveau venu n’a pas le bon format. Mais il dote le français d’une forme graphique appelée à se pérenniser.

Bibliothèque nationale de France

Tory imprimeur du roi François Ier

Geoffroy Tory porte le titre d’imprimeur du roi à partir de l’automne 1531. Cette distinction s’explique en partie par ses relations à la cour de François Ier, où il a su faire apprécier ses livres « modernes » à plusieurs grands dignitaires. Mais elle incarne aussi l’officialisation d’une politique culturelle de l’imprimé reposant sur l’affirmation de la langue française, politique dont Tory avait en quelque sorte écrit le manifeste avec son Champ fleury. Dans ses nouvelles fonctions officielles, il publie ici, en français et en caractères romains, des édits royaux sur les finances, alors même que l’usage de l’imprimé reste épisodique pour ce genre de textes jusqu’à l’ordonnance de Villers-Cotterêts (10 août 1539). Avec son élégant encadrement « aux dauphins » en page de titre, il donne beaucoup de solennité à cette brève publication.

© Bibliothèque nationale de France

Une traduction pour le roi

Dans le programme culturel de la monarchie des Valois, la traduction en français de textes antiques est considérée comme un moyen privilégié d’honorer l’idiome national. Tout naturellement, François Ier confie à son imprimeur officiel le programme éditorial planifié pour diffuser les traductions d’histoire grecque de Claude de Seyssel, commandées par Louis XII et restées manuscrites. Tory réalise là sa plus importante commande officielle, pour laquelle il met au point une présentation aussi sobre que majestueuse, faisant un bel usage des blancs et de grandes capitales romaines. L’exemplaire présenté ici est sans doute celui qui a été offert à François Ier.

© Bibliothèque nationale de France

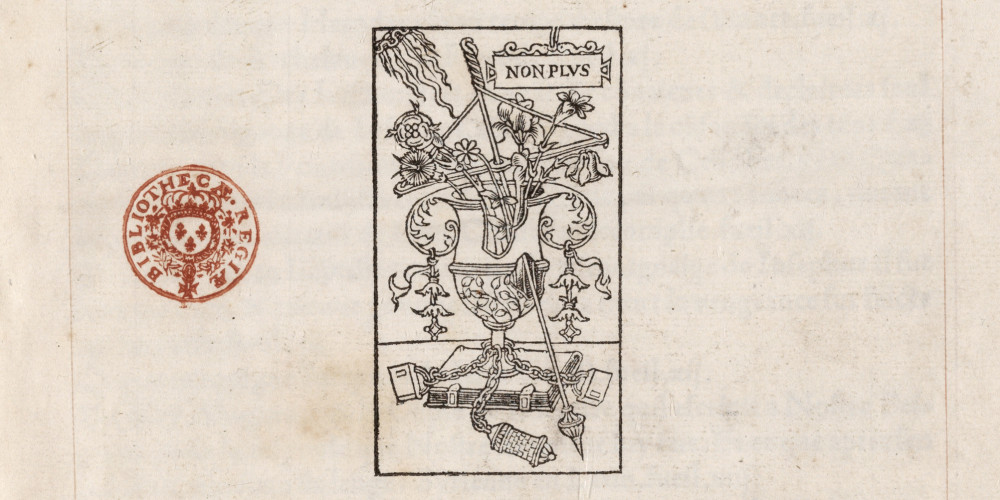

Les poèmes de Clément Marot imprimés en orthographe moderne par Tory

Durant la dernière année de sa carrière, Geoffroy Tory va plus loin encore dans la défense du français en mettant l’excellence de sa composition typographique au service d’une œuvre littéraire contemporaine de premier plan : celle du poète officiel de François Ier, Clément Marot, qui lui confie les premières éditions autorisées de ses poèmes. Des publications à succès qui sont aussi le lieu d’une recherche graphique appliquée au texte lui-même. Tory y met en effet au point les signes auxiliaires (accents, apostrophe et cédille) qui seront bientôt la norme pour une lecture et une diction facilitées du français.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

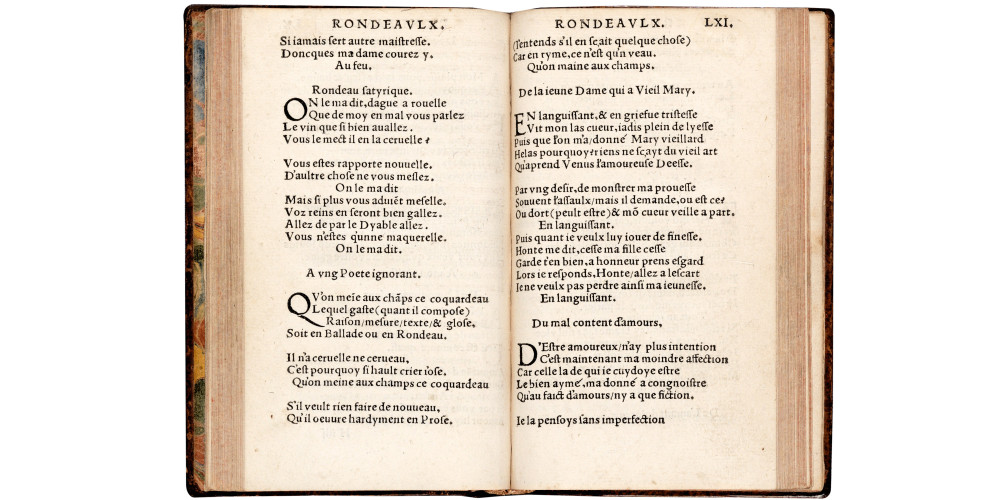

Rare document d’archive sur Tory : sa nomination comme libraire juré de l’Université de Paris (1533)

La faveur royale ne s’est jamais démentie pour Geoffroy Tory. Après sa nomination comme imprimeur du roi (une charge honorifique, mais pas encore un office rémunéré), il a sans doute souhaité accéder au statut de libraire juré de l’Université de Paris, qui restait la référence pour les métiers du livre. Depuis 1488, le nombre de ces libraires était fixé à vingt-quatre : après avoir « juré » serment au recteur, ils devenaient suppôts de l’Université et profitaient de substantielles exonérations d’impôts, forme déguisée de rétribution. Tory bénéficia d’une nomination exceptionnelle, sur intervention expresse du roi (comme le souligne bien ce registre universitaire) et devint le 22 février 1533 un éphémère vingt-cinquième libraire juré. Après sa mort, survenue à l’automne, le collège des libraires de l’Université fut ramené à son effectif officiel de vingt-quatre.

Transcription (l. 7 et 8) : « Admissus [est] 25us librarius Gauffridus Torier [sic], dono regio ».

Traduction : « GeoffroyTory est admis comme 25e libraire, par don royal ».

© BIU Santé (Paris)

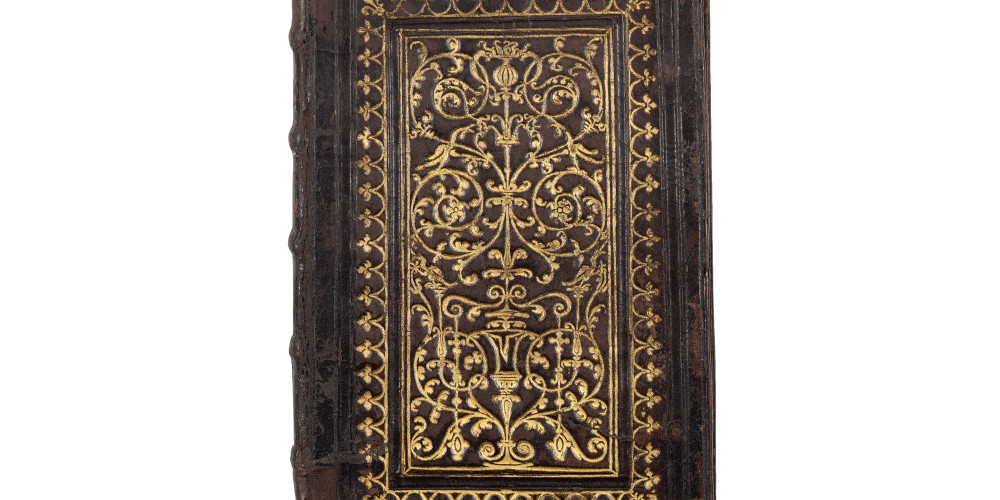

Une reliure au Pot cassé

Pour orner ses éditions, Geoffroy Tory a conçu et fait graver deux plaques de reliure (une grande et une petite) à sa marque au Pot cassé. Obéissant à un souci commercial (assurer la diffusion de ses œuvres par un motif frappant), ces plaques n’en sont pas moins une illustration supplémentaire de ses principes et ambitions esthétiques : leur motif de rinceaux disposés en candélabres à l’antique est de fait exceptionnel dans le contexte parisien de l’époque. Propriétaire de ses plaques, Tory n’était pas relieur pour autant (comme on l’a parfois pensé) et les a confiées à des ateliers de son choix.

Bibliothèque nationale de France

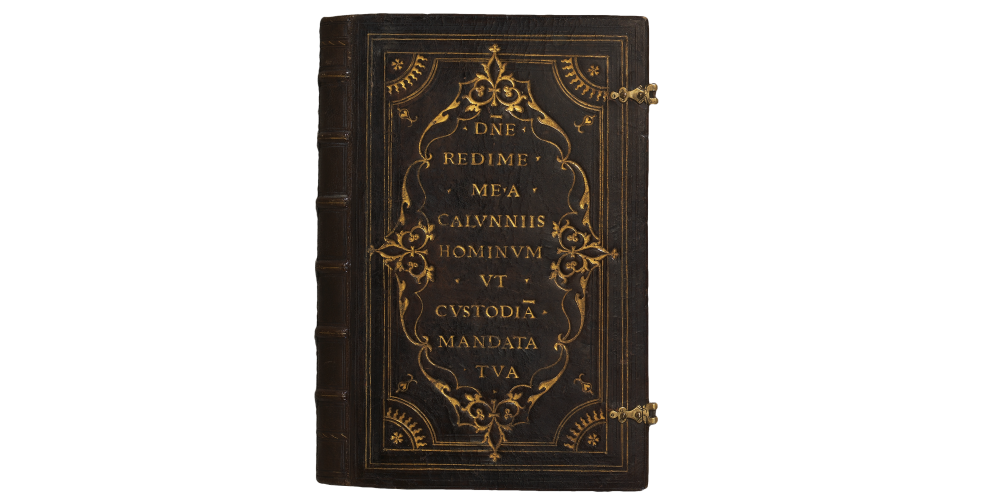

Pierre et Etienne Roffet : la reliure épigraphique

L’intérêt pour la calligraphie et la typographie qui marque la vie intellectuelle parisienne trouve au tournant des années 1530 son écho en reliure, auprès d’amateurs restés anonymes, avec la création de reliures où la lettre tient lieu de décor et que l’on peut qualifier à ce titre d’épigraphiques. D’après leur matériel, ces reliures sont attribuables à l’atelier de Pierre puis d’Étienne Roffet (père et fils). Pierre Roffet, imprimeur-libraire et relieur, est de fait précocement sensible aux réflexions « lettristes » qui aboutissent pour Tory à la publication du Champ fleury (1529). Aucune relation n’est cependant avérée entre les deux hommes avant leur association pour la publication des éditions marotiques de 1532-1533. La reliure présentée ici a été réalisée dans l’atelier d’Étienne Roffet pour un exemplaire des Heures de 1525 de Tory, environ dix ans après leur publication ; on y lit une devise latine attribuée à Étienne Dolet.

Bibliothèque nationale de France / musée d'Écouen