Rousseau illustré par Moreau le Jeune

Jean-Michel Moreau, dit le Jeune (1741-1814), est l'un des dessinateurs et graveurs français les plus en vogue au moment où il fournit des dessins pour l'édition complète illustrée des Œuvres de Rousseau, éditée à Londres et Bruxelles en 12 volumes entre 1774 et 1783.

Les trente grands dessins originaux de Moreau le Jeune, complétés par sept grands dessins de Jean Jacques François Le Barbier (1738-1826), et trois fleurons de titre, ont été réunis en recueil. Celui-ci faisait partie de la bibliothèque de James et Henri de Rothschild, riche de 9 149 ouvrages précieux – dont des manuscrits – léguée à la Bibliothèque nationale en 1947.

La Nouvelle Héloïse

Ce dessin de Moreau le Jeune constitue le frontispice allégorique de la Nouvelle Héloïse ainsi sous titré : « Aidé de la Sagesse, on se sauve de l’amour dans les bras de la Raison ». Publié dans l’édition complète illustrée des Œuvres de Rousseau, éditée à Londres et Bruxelles en douze volumes entre 1774 et 1783, il a été largement repris dans les éditions ultérieures.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Treize ans après la série de Gravelot, un jeune artiste promis à une belle carrière d’illustrateur, Jean-Michel Moreau (1741-1814), dit Moreau le Jeune, propose à son tour une suite de douze planches, complétée d’un frontispice allégorique. Il s’émancipe du travail de son prédécesseur avec six nouvelles scènes issues d’une lecture directe de l’œuvre. Moreau insiste sur le caractère tumultueux des passions qui animent les personnages.

Chez Moreau le Jeune, l’enivrant « premier baiser de l’amour », tant imité par la suite, ce n’est plus la langueur de Julie et l’ivresse de Saint-Preux saisis après coup par Gravelot, mais la fougue impétueuse du premier baiser lui-même.

Les gravures, remarquablement « finies » au burin dans le goût de l’époque, illustrent l’édition originale parue à Amsterdam chez Rey en janvier 1761.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

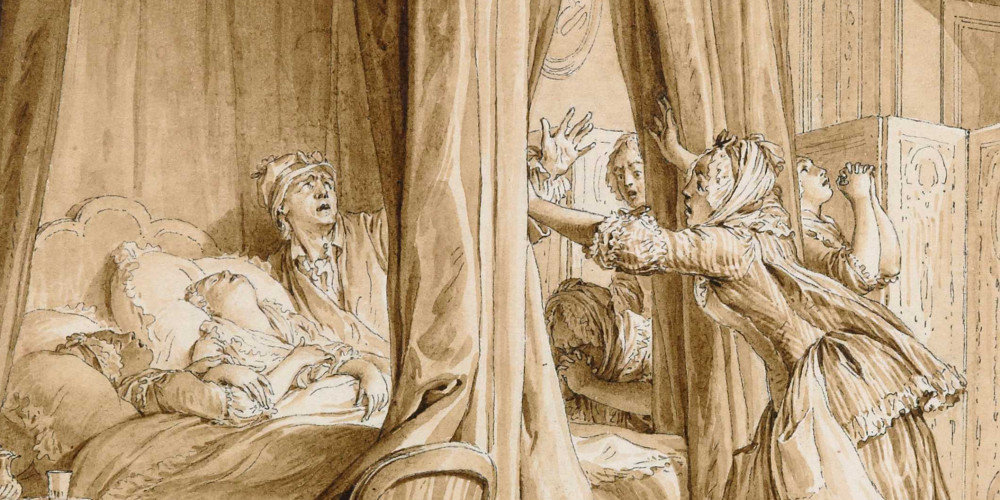

Le baron d’Étange, qui a su par Milord Édouard que Saint-Preux aimait sa fille et osait la demander en mariage, querelle sa femme et insulte le précepteur. Julie le défend et déclenche la colère de son père qui la bat malgré l’interposition de sa femme. Julie fait un faux pas et tombe contre le pied d’une table. M. d’Étange se réconciliera avec Julie le soir même mais la chute de la jeune fille entraînera un avortement accidentel. La scène se passe dans la chambre de Mme d’Étange ; on voit au sol la coiffe de Julie. (La Nouvelle Héloïse, 1ère partie, Lettre 63).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Saint-Preux, qui a dû quitter Julie en la compagnie de Milord Édouard, croit qu’il s’est entendu avec elle pour l’éloigner et le provoque en duel. Il pénètre brusquement dans sa chambre d’hôtel, mitoyenne de la sienne, au moment où Édouard lit une lettre de Julie qui le remercie de veiller sur Saint-Preux. Rendu à la raison, Saint-Preux se jettera aux pieds de son ami (La Nouvelle Héloïse, 2e partie, Lettre 10).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Saint-Preux quitte, sous les moqueries des pensionnaires et des clients, la maison de passe où il a été conduit sans le savoir pour y tromper Julie (La Nouvelle Héloïse, 2e partie, Lettre 26).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Saint-Preux, prévenu de la maladie de Julie, rentre de Paris pour avoir de ses nouvelles. Le lendemain, Claire le laisse entrer dans la chambre de la malade endormie. Saint-Preux se saisit d’une main qui sort des draps et l’embrasse. Julie se réveille mais Claire entraîne Saint-Preux hors de la chambre. Dans sa fièvre, Julie croira avoir fait un rêve jusqu’à ce que sa cousine la détrompe (La Nouvelle Héloïse, 3e partie, Lettre 14).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

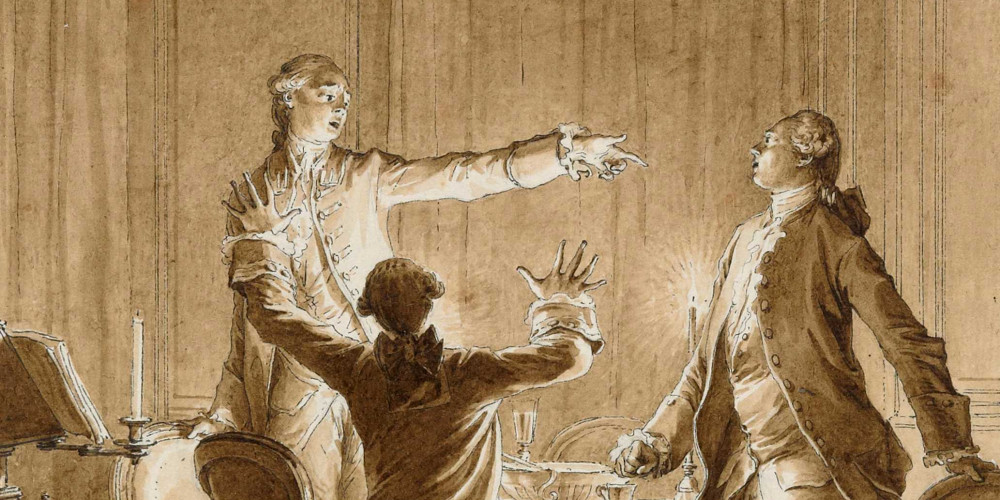

Saint-Preux, Milord Édouard Bomstom et M. d’Orbe s’étaient réunis pour faire de la musique. Autour d’un verre de punch, Milord Édouard laisse entendre que Julie ne traite pas tous ses prétendants aussi mal que lui : Saint-Preux le provoque en duel et M. d’Orbe tente de s’interposer (La Nouvelle Héloïse, 1ère partie, Lettre 61).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Julie présente Saint-Preux à son mari, M. de Wolmar, devant l’entrée de leur domaine de Clarens. Saint-Preux y revient, à l’invitation des Wolmar, après son expédition autour du monde (La Nouvelle Héloïse, 4e partie, Lettre 6).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Julie et Saint-Preux, sortis sur le lac pour une partie de pêche, sont surpris par une tempête. Saint-Preux et les bateliers souquent ferme pour sauver la barque du naufrage ; Saint-Preux écarte ici l’embarcation des rochers :

« Non, jamais votre adorable amie ne brilla d’un si vif éclat que dans ce moment où la chaleur et l’agitation avaient animé son teint d’un plus grand feu ; et ce qui ajoutait le plus à ses charmes était qu’on voyait si bien à son air attendri que tous ses soins venaient moins de frayeur pour elle que de compassion pour nous. Un instant seulement deux planches s’étant entr’ouvertes, dans un choc qui nous inonda tous, elle crut le bateau brisé ; et dans une exclamation de cette tendre mère j’entendis distinctement ces mots : "Ô mes enfants ! faut-il ne vous voir plus ?" Pour moi, dont l’imagination va toujours plus loin que le mal, quoique je connusse au vrai l’état du péril, je croyais voir de moment en moment le bateau englouti, cette beauté si touchante se débattre au milieu des flots, et la pâleur de la mort ternir les roses de son visage. » (La Nouvelle Héloïse, 4e partie, Lettre 17).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Saint-Preux, installé au clavecin, baise la main de Claire lors d’une séance de chant au moment où Julie ne les regarde pas : « C’était un soir qu’il nous accompagnait ce duo si simple et si touchant de Leo, Vado a morir, ben moi. Tu chantais avec assez de négligence ; je n’en faisais pas de même ; et, comme j’avais une main appuyée sur le clavecin, au moment le plus pathétique et où j’étais moi-même émue, il appliqua sur cette main un baiser que je sentis sur mon cœur. Je ne connais pas bien les baisers de l’amour ; mais ce que je peux te dire, c’est que jamais l’amitié, pas même la nôtre, n’en a donné ni reçu de semblable à celui-là. Eh bien ! mon enfant, après de pareils moments que devient-on quand on s’en va rêver seule et qu’on emporte avec soi leur souvenir ? Moi, je troublai la musique : il fallut danser ; je fis danser le philosophe. On soupa presque en l’air ; on veilla fort avant dans la nuit ; je fus me coucher bien lasse, et je ne fis qu’un sommeil. » (La Nouvelle Héloïse, 4e partie, Lettre 2)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Claire, qui vient s’installer définitivement à Clarens, n’a pas prévenue Julie de son arrivée. Henriette se précipite vers elle et tombe ; Saint-Preux la relève ; Claire se précipite vers Julie qui défaille de joie et de surprise (La Nouvelle Héloïse, 5e partie, Lettre 6).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

Julie se précipite au secours de son fils cadet, Marcellin, tombé dans le lac lors d’une partie organisée par la famille du baillif de Vevay à laquelle étaient invités les Wolmar. La compagnie reconduisait M. de Wolmar qui entreprenait un voyage en se promenant le long de la digue qui relie le château de Chillon à la rive. Le bain de Julie et sa frayeur entraîneront sa mort (La Nouvelle Héloïse, 6e partie, Lettre 9).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Nouvelle Héloïse

La scène fait immédiatement suite à la mort de Julie. Claire se précipite sur le corps de son amie : « J’entendis durant la nuit quelques allées et venues qui ne m’alarmèrent pas ; mais sur le matin que tout était tranquille, un bruit sourd frappa mon oreille. J’écoute, je crois distinguer des gémissements. J’accours, j’entre, j’ouvre le rideau... Saint-Preux !... cher Saint-Preux !... je vois les deux amies sans mouvement et se tenant embrassées, l’une évanouie et l’autre expirante. Je m’écrie, je veux retarder ou recueillir son dernier soupir, je me précipite. Elle n’était plus. » (La Nouvelle Héloïse, 6e partie, Lettre 11).

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

« Observez la nature, et suivez la route qu’elle vous trace. Elle exerce continuellement les enfants ; elle endurcit leur tempérament par des épreuves de toute espèce ; elle leur apprend de bonne heure ce que c’est que peine et douleur. Les dents qui percent leur donnent la fièvre ; des coliques aiguës leur donnent des convulsions ; de longues toux les suffoquent ; les vers les tourmentent ; la pléthore corrompt leur sang ; des levains divers y fermentent, et causent des éruptions périlleuses. Presque tout le premier âge est maladie et danger : la moitié des enfants qui naissent périt avant la huitième année. Les épreuves faites, l’enfant a gagné des forces ; et sitôt qu’il peut user de la vie, le principe en devient plus assuré.

Voilà la règle de la nature. Pourquoi la contrariez-vous ? Ne voyez-vous pas qu’en pensant la corriger, vous détruisez son ouvrage, vous empêchez l’effet de ses soins ? Faire au dehors ce qu’elle fait au dedans, c’est, selon vous, redoubler le danger ; et au contraire c’est y faire diversion, c’est l’exténuer. L’expérience apprend qu’il meurt encore plus d’enfants élevés délicatement que d’autres. Pourvu qu’on ne passe pas la mesure de leurs forces, on risque. »

(Émile, Livre I)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

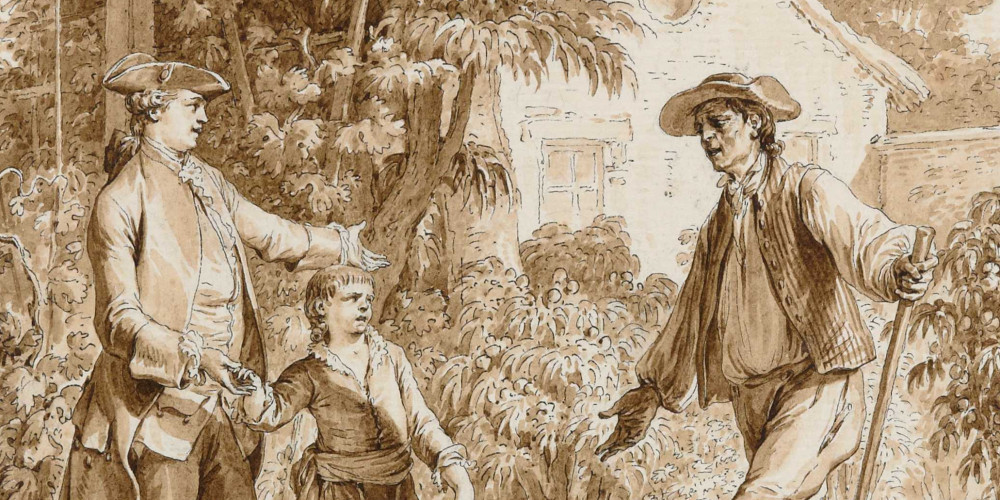

« Un beau jour il arrive empressé et l’arrosoir à la main. Ô spectacle ! ô douleur ! toutes les fèves sont arrachées, tout le terrain est bouleversé, la place même ne se reconnaît plus. Ah ! qu’est devenu mon travail, mon ouvrage, le doux fruit de mes soins et de mes sueurs ? Qui m’a ravi mon bien ? qui m’a pris mes fèves ? Ce jeune cœur se soulève ; le premier sentiment de l’injustice y vient verser sa triste amertume ; les larmes coulent en ruisseaux ; l’enfant désolé remplit l’air de gémissemens et de cris. On prend part à sa pein, à son indignation, on cherche, on s’informe, on fait des perquisitions. Enfin l’on découvre que le jardinier a fait le coup : on le fait venir.

Mais nous voici bien loin de compte. Le jardinier, apprenant de quoi l’on se plaint, commence à se plaindre plus haut que nous. Quoi ! messieurs, c’est vous qui m’avez ainsi gâté mon ouvrage ! J’avais semé là des melons de Malte dont la graine m’avait été donnée comme un trésor, et desquels j’espérais vous régaler quand ils seraient mûrs ; mais voilà que, pour y planter vos misérables fèves, vous m’avez détruit mes melons déjà tout levés, et que je ne remplacerai jamais. Vous m’avez fait un tort irréparable, et vous vous êtes privés vous-mêmes du plaisir de manger des melons exquis.

JEAN-JACQUES. – Excusez-nous, mon pauvre Robert. Vous aviez mis là votre travail, votre peine. Je vois bien que nous avons eu tort de gâter votre ouvrage ; mais nous vous ferons venir d’autre graine de Malte, et nous ne travaillerons plus la terre avant de savoir si quelqu’un n’y a point mis la main ayant nous.

ROBERT. – Oh bien ! messieurs, vous pouvez donc vous reposer ; car il n’y a plus guère de terre en friche. Moi, je travaille celle que mon père a bonifiée ; chacun en fait autant de son côté, et toutes les terres que vous voyez sont occupées depuis longtemps.

ÉMILE. – Monsieur Robert, il y a donc souvent de la graine de melons perdue ?

ROBERT. – Pardonnez-moi, mon jeune cadet ; car il ne nous vient pas souvent de petits messieurs aussi étourdis que vous. Personne ne touche au jardin de son voisin ; chacun respecte le travail des autres, afin que le sien soit en sûreté.

ÉMILE. – Mais moi je n’ai point de jardin.

ROBERT. – Que m’importe si vous gâtez le mien, je ne vous y laisserai plus promener ; car, voyez-vous, je ne veux pas perdre ma peine.

JEAN-JACQUES. – Ne pourrait-on pas proposer un arrangement au bon Robert ? Qu’il nous accorde, à mon petit ami et à moi, un coin de son jardin pour le cultiver, à condition qu’il aura la moitié du produit.

ROBERT. – Je vous l’accorde sans condition. Mais souvenez-vous que j’irai labourer vos fèves, si vous touchez à mes melons.

Dans cet essai de la manière d’inculquer aux enfants les notions primitives, on voit comment l’idée de la propriété remonte naturellement au droit de premier occupant par le travail. Cela est clair, net, simple, et toujours à la portée de l’enfant. De là jusqu’au droit de propriété et aux échanges il n’y a plus qu’un pas, après lequel il faut s’arrêter tout court.

On voit encore qu’une explication que je renferme ici dans deux pages d’écriture sera peut-être l’affaire d’un an pour la pratique ; car, dans la carrière des idées morales, on ne peut avancer trop lentement ni trop bien s’affermir à chaque pas. Jeunes maîtres, pensez, je vous prie, à cet exemple, et souvenez-vous qu’en toute chose vos leçons doivent être plus en actions qu’en discours ; car les enfans oublient aisément ce qu’ils ont dit et ce qu’on leur a dit, mais non pas ce qu’ils ont fait et ce qu’on leur a fait. »

(Émile, Livre II)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

« Ennuyé de voir toujours manger sous ses yeux des gâteaux qui lui faisaient grande envie, monsieur le chevalier s’avisa de soupçonner enfin que bien courir pouvoit être bon à quelque chose, et, voyant qu’il avait aussi deux jambes, il commença de s’essayer en secret. Je me gardai d’en rien voir ; mais je compris que mon stratagème avait réussi. Quand il se crut assez fort, et je lus avant lui dans sa pensée, il affecta de m’importuner pour avoir le gâteau restant. Je le refuse ; il s’obstine, et d’un air dépité il me dit à la fin : Hé bien ! mettez-le sur la pierre, marquez le champ, et nous verrons. Bon ! lui dis-je en riant, est-ce qu’un chevalier sait courir ? Vous gagnerez plus d’appétit, et non de quoi le satisfaire. Piqué de ma raillerie, il s’évertue, et remporte le prix d’autant plus aisément, que j’avais fait la lice très courte et pris soin d’écarter le meilleur coureur. On conçoit comment, ce premier pas étant fait, il me fut aisé de le tenir en haleine. Bientôt il prit un tel goût à cet exercice, que, sans faveur, il étoit presque sûr de vaincre mes polissons à la course, quelque longue que fût la carrière.

Cet avantage obtenu en produisit un autre auquel je n’avais pas songé. Quand il remportoit rarement le prix, il le mangeait presque toujours seul, ainsi que faisaient ses concurrents ; mais en s’accoutumant à la victoire, il devint généreux, et partageait souvent avec les vaincus. Cela me fournit à moi-même une observation morale, et j’appris par là quel était le vrai principe de la générosité. »

(Émile, Livre II)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

Émile et Jean-Jacques observent la position de la forêt de Montmorency pour s’orienter et regagner la ville :

« JEAN-JACQUES. – Ne disions-nous pas que la forêt était...

ÉMILE. – Au nord de Montmorency.

JEAN-JACQUES. – Par conséquent Montmorency doit être... ÉMILE. – Au sud de la forêt.

JEAN-JACQUES. – Nous avons un moyen de trouver le bord à midi ?

ÉMILE. – Oui, par la direction de l’ombre.

JEAN-JACQUES. – Mais le sud ?

ÉMILE. – Comment faire ?

JEAN-JACQUES. – Le sud est l’opposé du nord.

ÉMILE. – Cela est vrai ; il n’y a qu’à chercher l’opposé de l’ombre. Oh ! voilà le sud ! voilà le sud ! Sûrement Montmorency est de ce côté.

JEAN-JACQUES. – Vous pouvez avoir raison : prenons ce sentier à travers le bois.

ÉMILE, frappant des mains, et poussant un cri de joie. – Ah ! je vois Montmorency ! le voilà tout devant nous, tout à découvert. Allons déjeuner, allons dîner, courons vite : l’astronomie est bonne à quelque chose. »

(Émile, Livre III)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

« On était en été, nous nous levâmes à la pointe du jour. Il me mena hors de la ville, sur une haute colline, au-dessous de laquelle passait le Pô, dont on voyait le cours à travers les fertiles rives qu’il baigne ; dans l’éloignement, l’immense chaîne des Alpes couronnait le paysage ; les rayons du soleil levant rasaient déjà les plaines, et projetant sur les champs par longues ombres les arbres, les coteaux, les maisons, enrichissaient de mille accidents de lumière le plus beau tableau dont l’œil humain puisse être frappé. On eût dit que la nature étalait à nos yeux toute sa magnificence pour en offrir le texte à nos entretiens. Ce fut là qu’après avoir quelque temps contemplé ces objets en silence, l’homme de paix me parla… »

(Émile, Livre IV)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

« Émile sait un métier, mais ce métier n’est pas ici notre ressource ; il aime et entend l’agriculture, mais l’agriculture ne nous suffit pas : les occupations qu’il connaît deviennent une routine ; en s’y livrant, il est comme ne faisant rien ; il pense à toute autre chose ; la tête et les bras agissent séparément. Il lui faut une occupation nouvelle qui l’intéresse par sa nouveauté, qui le tienne en haleine, qui lui plaise, qui l’applique, qui l’exerce, une occupation dont il se passionne, et à laquelle il soit tout entier. Or, la seule qui me parait réunir toutes ces conditions est la chasse. Si la chasse est jamais un plaisir innocent, si jamais elle est convenable à l’homme, c’est à présent qu’il y faut avoir recours. Émile a tout ce qu’il faut pour y réussir ; il est robuste, adroit, patient, infatigable. Infailliblement il prendra du goût pour cet exercice ; il y mettra toute l’ardeur de son âge ; il y perdra, du moins pour un temps, les dangereux penchants qui naissent de la mollesse. La chasse endurcit le cœur aussi bien que le corps ; elle accoutume au sang, à la cruauté. On a fait Diane ennemie de l’amour ; et l’allégorie est très juste : les langueurs de l’amour ne naissent que dans un doux repos ; un violent exercice étouffe les sentiments tendres. Dans les bois, dans les lieux champêtres, l’amant, le chasseur sont si diversement affectés, que sur les mêmes objets ils portent des images toutes différentes. Les ombrages frais, les bocages, les doux asiles des forts, premier, ne sont pour l’autre que des viandes, des forts, des remises ; où l’un n’entend que chalumeaux, que rossignols, que ramages, l’autre se figure les cors et les cris des chiens ; l’un n’imagine que dryades et nymphes, l’autre que piqueurs, meutes et chevaux. Promenez-vous en camp avec ces deux sortes d’hommes ; à la différence de leur âge, vous connaîtrez bientôt que la terre n’a pas pour eux un aspect semblable, et que le tour de leurs idées est aussi divers que le choix de leurs plaisirs. »

(Émile, Livre VI)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

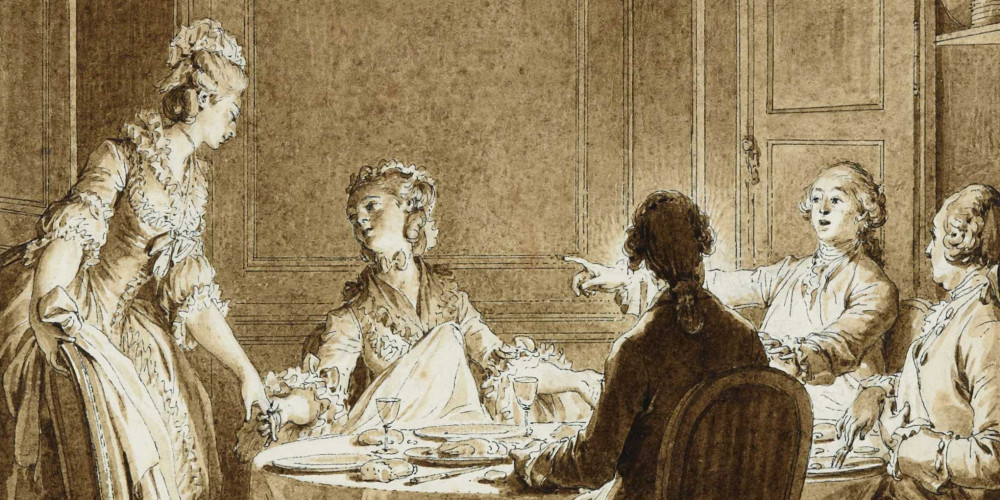

« La gaieté, les travaux rustiques, les folâtres jeux, sont les premiers cuisiniers du monde, et les ragoûts fins sont bien ridicules à des gens en haleine depuis le lever du soleil. Le service n’aurait pas plus d’ordre que d’élégance ; la salle à manger serait partout, dans le jardin, dans un bateau, sous un arbre ; quelquefois au loin, près d’une source vive, sur l’herbe verdoyante et fraîche, sous des touffes d’aunes et de coudriers ; une longue procession de gais convives porterait en chantant l’apprêt du festin ; on aurait le gazon pour table et pour chaise, les bords de la fontaine serviraient de buffet, et le dessert pendroit aux arbres. Les mets seroient servis sans ordre, l’appétit dispenserait des façons ; chacun, se préférant ouvertement à tout autre, trouverait bon que tout autre se préférât de même à lui : de cette familiarité cordiale et modérée naîtrait, sans grossièreté, sans fausseté, sans contrainte, un conflit badin plus charmant cent fois que la politesse, et plus fait pour lier les cœurs. »

(Émile, Livre 2)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

« Une minute après, la jeune fille rentre, mais si mal remise que son désordre est visible à tous les yeux. La mère lui dit avec douceur : – Sophie, remettez-vous ; ne cesserez-vous point de pleurer les malheurs de vos parents ? Vous qui les en consoler ; n’y soyez pas plus sensible qu’eux-mêmes. À ce nom de Sophie, vous eussiez vu tressaillir Émile. Frappé d’un nom si cher, il se réveille en sursaut, et jette un regard avide sur celle qui l’ose porter… »

(Émile, Livre V)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Émile ou de l'éducation

« Le digne père de Sophie, avec lequel j’ai tout concerté, m’embrasse en recevant mes adieux ; puis, me prenant à part, il me dit ces mots d’un ton grave et d’un accent un peu appuyé : « J’ai tout fait pour vous complaire ; je savais que je traitais avec un homme d’honneur : il ne me reste qu’un mot à vous dire. Souvenez-vous que votre élève a signé son contrat de mariage sur la bouche de ma fille. »

Quelle différence dans la contenance des deux amants ! Émile, impétueux, ardent, agité, hors de lui, pousse des cris, verse des torrents de pleurs sur les mains du père, de la mère, de la fille, embrasse en sanglotant tous les gens de la maison, et répète mille fois les mêmes choses avec un désordre qui feroitrire en toute autre occasion. Sophie, morne, pâle, l’œil éteint, le regard sombre, reste en repos, ne dit rien, ne pleure point, ne voit personne, pas même Émile. Il a beau lui prendre les mains, la presser dans ses bras ; elle reste immobile, insensible à ses pleurs, à ses caresses, à tout ce qu’il fait ; il est déjà parti pour elle. Combien cet objet est plus touchant que la plainte importune et les regrets bruyants de son amant ! Il le voit, il le sent, il en est navré : je l’entraîne avec peine. Si je le laisse encore un moment, il ne voudra plus partir. Je suis charmé qu’il emporte avec lui cette triste image. Si jamais il est tenté d’oublier ce qu’il doit à Sophie, en la lui rappelant telle qu’il la vit au moment de son départ il faudra qu’il ait le cœur bien aliéné si je ne le ramène pas à elle. »

(Émile, Livre V)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le Devin du village

Le Devin du village est le premier succès de Jean-Jacques Rousseau dans le domaine de l’opéra. « Intermède musical en un acte », l’œuvre est composée en trois semaines au printemps de l’année 1752, sur un livret de Rousseau lui-même, puis créée à la cour de Fontainebleau le 18 octobre 1752, en présence de Louis XV et de Mme de Pompadour.

Rousseau met en scène les amours d’un berger et d’une bergère, Colin et Colette, protégées par la sagesse du devin de leur village. Dans cette scène, Colette interroge le devin :

« Colette. – Eh ! bien ? Colin…

Le devin. – Vous est infidele.

Colette. – Je me meurs. »

(Le Devin du village, Scène 2)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Narcisse ou l’amant de lui-même

Narcisse ou l’Amant de lui-même est une pièce de théâtre en un acte et en prose de Jean-Jacques Rousseau. C’est une œuvre de jeunesse, remaniée plusieurs fois et créée chez les Comédiens du roi le 18 décembre 1752. Rousseau précise dans la préface : « Jʼai écrit cette comédie à lʼâge de dix-huit ans, et je me suis gardé de la montrer, aussi longtemps que jʼai tenu quelque compte de la réputation dʼAuteur. Je me suis enfin senti le courage de la publier, mais je nʼaurai jamais celui dʼen rien dire. Ce nʼest donc pas de ma pièce, mais de moi-même quʼil sʼagit ici. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes

Dans le Discours sur l’origine de l’inégalité, Rousseau développe l’idée selon laquelle c’est la société, fondée sur la propriété, qui est la cause de l’inégalité et de la corruption des hommes : « Il n’est pas possible que les hommes n’aient fait enfin des réflexions sur une situation aussi misérable, et sur les calamités dont ils étaient accablés. Les riches surtout durent bientôt sentir combien leur était désavantageuse une guerre perpétuelle dont ils faisaient seuls tous les frais et dans laquelle le risque de la vie était commun et celui des biens, particulier. D’ailleurs, quelque couleur qu’ils pussent donner à leurs usurpations, ils sentaient assez qu’elles n’étaient établies que sur un droit précaire et abusif et que n’ayant été acquises que par la force, la force pouvait les leur ôter sans qu’ils eussent raison de s’en plaindre. Ceux mêmes que la seule industrie avait enrichis ne pouvaient guère fonder leur propriété sur de meilleurs titres. Ils avaient beau dire : c’est moi qui ai bâti ce mur ; j’ai gagné ce terrain par mon travail. Qui vous a donné les alignements, leur pouvait-on répondre, et en vertu de quoi prétendez-vous être payé à nos dépens d’un travail que nous ne vous avons point imposé ? Ignorez-vous qu’une multitude de vos frères périt, ou souffre du besoin de ce que vous avez de trop, et qu’il vous fallait un consentement exprès et unanime du genre humain pour vous approprier sur la subsistance commune tout ce qui allait au-delà de la vôtre ? Destitué de raisons valables pour se justifier, et de forces suffisantes pour se défendre ; écrasant facilement un particulier, mais écrasé lui-même par des troupes de bandits, seul contre tous, et ne pouvant à cause des jalousies mutuelles s’unir avec ses égaux contre des ennemis unis par l’espoir commun du pillage, le riche, pressé par la nécessité, conçut enfin le projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l’esprit humain ; ce fut d’employer en sa faveur les forces mêmes de ceux qui l’attaquaient, de faire ses défenseurs de ses adversaires, de leur inspirer d’autres maximes, et de leur donner d’autres institutions qui lui fussent aussi favorables que le droit naturel lui était contraire. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

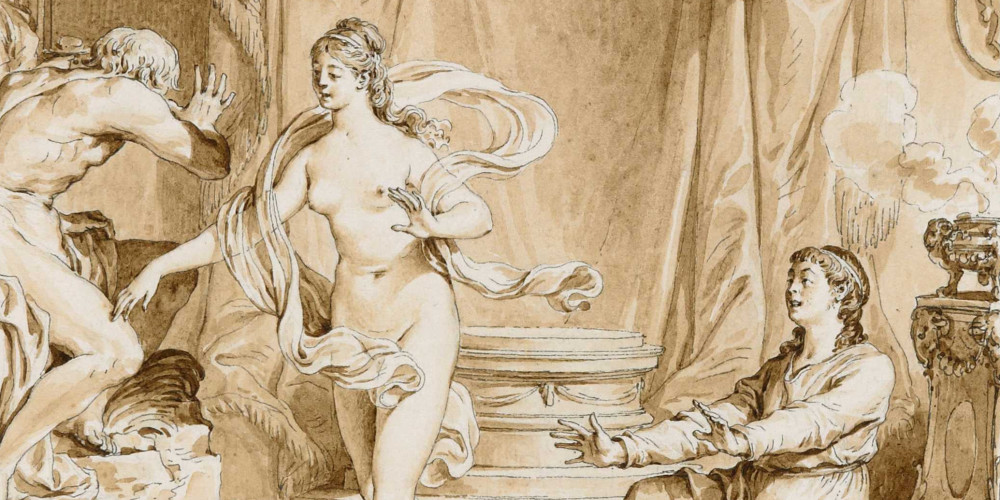

Pygmalion

Le sculpteur Pygmalion, seul dans son atelier, implore les dieux de donner une âme à la belle statue Galathée… Pièce en un acte de Jean-Jacques Rousseau, Pygmalion est constitué d’un long monologue de Pygmalion entrecoupé de pantomimes et interrompu seulement à la fin lorsque Galatée s’éveille à la vie. La partie musicale a été composée par Horace Coignet, musicien lyonnais. La création eut lieu à Lyon en 1770 lors du passage de Rousseau dans cette ville.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Découverte du Nouveau Monde

La Découverte du Nouveau Monde est un petit opéra-tragédie en trois actes composé par Rousseau à Lyon en 1740, alors qu’il est, un an durant, précepteur des fils du grand prévôt de Mably : « J’en avais fait à Lyon un autre [opéra-tragédie], intitulé la Découverte du nouveau monde, dont, après l’avoir lu à M. Bordes, à l’abbé de Mably, à l’abbé Trublet et à d’autres, j’avais fini par faire le même usage, quoique j’eusse déjà fait la musique du prologue et du premier acte, et que David m’eût dit, en voyant cette musique, qu’il y avait des morceaux dignes de Buononcini. » (Confessions, livre II).

La scène se passe dans les appartements du Cacique. (A Carime.)

« Pour ces tristes climats la vôtre nʼest pas née.

Sensible aux feux dʼAlvar, daignez les couronner.

Venez montrer lʼexemple à lʼEspagne étonnée,

Quand on pourrait punir, de savoir pardonner.

LE CACIQUE. – Cʼest toi qui viens de le donner ;

Tu me rends Digizé, tu mʼas vaincu par elle.

Tes armes nʼavaient pu dompter mon coeur rebelle,

Tu lʼas soumis par tes bienfaits.

Sois sur, dès cet instant, que tu nʼauras jamais

Dʼami plus empressé, de sujet plus fidele.

COLOMB. – Je te veux pour ami, sois sujet dʼIsabelle.

Vante-nous désormais ton éclat prétendu,

Europe, en ce climat sauvage,

On éprouve autant de courage,

On y trouvé plus de vertu.

Ô vous, que des deux bouts du monde,

Le destin rassemblé en ces lieux,

Venez, peuples divers, former dʼaimables jeux !

Quʼa vos concerts lʼécho réponde :

Enchantez les coeurs et les jeux.

Jamais une plus digne fête

Nʼattira vos regards.

Nos jeux sont les enfans des arts,

Et le monde en est la conquête.

Hâtez-vous, accourez, venez de toutes parts,

O vous, que des deux bouts du monde,

Le destin rassemblé en ces lieux,

Venez former dʼaimables jeux. »

(La Découverte du Nouveau Monde, Acte III, scène IV)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Iphis

Iphis est un petit opéra composé par Rousseau vers 1738. Dans les Confessions, il avoue : « J’avais fait à Chambéry un opéra-tragédie, intitulé Iphis et Anaxarète, que j’avais eu le bon sens de jeter au feu. » Il n’en subsiste que le premier acte du livret.

Acte I scène 1 – Un rivage et, dans le fond, une mer couverte de vaisseaux. Orane félicite Élise : Philoxis est de retour, et vient d’obtenir la main d’Anaxarette, qui, ébloui par sa gloire, a délaissé Iphis. Mais Élise doute qu’Iphis se détourne d’Anaxarette à son profit, même s’il connaît l’amour qu’elle lui porte. Élise décide de se rendre à la fête que Philoxis a préparée pour Anaxarette.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

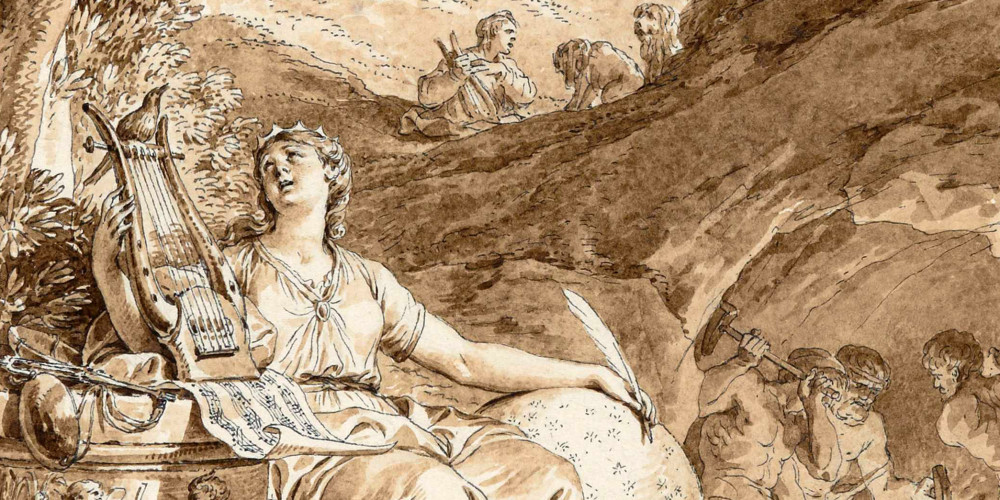

Dictionnaire de Musique

Publié en 1767, le Dictionnaire de musique est l’aboutissement de la longue réflexion polémique menée par Rousseau pour combattre les théories de Rameau. Il constitue le modèle (et le réservoir) de tout travail de lexicographie musicale ultérieur.

Le frontispice, dessiné par Moreau le Jeune, montre la Musique s’inspirant des sphères célestes sur lesquelles elle pose la main droite. Sous la partition, on voit le dieu Pan sculpté sur la colonne. Au loin, Orphée apprivoise les bêtes, alors que Chiron, centaure bienveillant et facteur d’instruments, est aux forges dans sa grotte.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L'Engagement téméraire

Devenu le secrétaire de Madame Dupin, Rousseau a écrit une comédie en trois actes, l’Engagement téméraire, dans le cadre du théâtre de société : « En 1747, nous allâmes passer l’automne en Touraine au château de Chenonceau […]. On s’amusa beaucoup dans ce beau lieu. On y fit beaucoup de musique. J’y composais plusieurs trios à chanter pleins d’une assez forte harmonie […]. On y joua la comédie ; j’y fis en quinze jours une en trois actes intitulée L’Engagement téméraire, qu’on trouvera parmi mes papiers, et qui n’a d’autre mérite que beaucoup de gaieté. J’y composais d’autres petits ouvrages, […], et tout cela se fit sans discontinuer mon travail sur la chimie et celui que je faisais auprès de Mme de Dupin .» (Confessions, Livre VII)

En avertissement, Rousseau précise : « Rien n’est plus plat que cette pièce. Cependant j’ai gardé quelque attachement pour elle, à cause de la gaîté du troisième acte, et de la facilité avec laquelle elle fut faite en trois jours, grâce à la tranquillité et au contentement d’esprit où je vivais alors, sans connaître l’art d’écrire, et sans aucune prétention. Si je fais moi-même l’édition générale, j’espère avoir assez de raison pour en retrancher ce barbouillage, sinon je laisse à ceux que j’aurai charges de cette entreprise le soin de juger de ce qui convient, soit à sa mémoire, soit au goût présent du public. »

« LISETTE.

Que vous êtes tous deux ardents à la colère !

Sans moi vous alliez faire une fort belle affaire !

Voilà mes bons amis si prompts à s’engager ;

Ils sont encor plus prompts souvent à s’égorger ;

DORANTE.

J’ai tort, mon cher Valère, et t’en demande excuse :

Mais pouvais-je prévoir une semblable ruse ?

Qu’un cœur bien amoureux est facile à duper !

Il n’en fallait pas tant, hélas ! pour me tromper.

VALÈRE.

Ami, je suis charmé du bonheur de la flamme.

Il manquait à celui qui pénètre mon âme

De trouver dans ton cœur les mêmes sentiments,

Et de nous voir heureux tous deux en même temps. »

L’Engagement Téméraire (Acte III, scène 1)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le Lévite d’Ephraïm

Texte peu connu de Rousseau, Le Lévite d’Ephraïm est un poème en prose en quatre chants inspiré de la Bible (Livre des Juges). C’est l’histoire qu’il relisait le 8 juin 1762 quand on organisa précipitamment sa fuite dans la nuit : L’Émile était condamné à être lacéré et brûlé, l’auteur « décrété de prise de corps ». Il décide alors d’écrire ce texte terrible, où viols, meurtres, rapts, sacrifices se multiplient jusqu’à ce que l’ordre et la paix soient rétablis. Le recours à une violence démesurée met provisoirement fin aux innombrables transgressions du droit et de la morale.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Rousseau, juge de Jean-Jacques

Après l’échec de ses lectures publiques des Confessions, Rousseau est convaincu qu’il est victime d’un complot et tente de se justifier par la rédaction des Dialogues, deuxième de ses œuvres dites « autobiographiques ». Rousseau décide d’en déposer le manuscrit dans le chœur de Notre-Dame, glissée dans une enveloppe portant une longue suscription, « Dépôt remis à la Providence » : « Tout cela fait, je pris sur moi mon paquet, et je me rendis le samedi 24 février 1776 sur les deux heures à Notre-Dame dans l’intention d’y présenter le même jour mon offrande. Je voulus entrer par des portes latérales par laquelle je comptais pénétrer dans le Chœur. Surpris de la trouver fermée, j’allai passer plus bas par l’autre porte latérale qui donne dans la nef. En entrant, mes yeux furent frappés d’une grille que je n’avais jamais remarquée (…). Les portes de cette grille étaient fermées (…) il m’était impossible d’y pénétrer. Au moment où j’aperçus cette grille, je fus saisi d’un vertige comme un homme qui tombe en apoplexie, et ce vertige fut suivi d’un bouleversement dans tout mon être (…). Depuis trente-six ans que je suis à Paris (…), je n’y avais même jamais remarqué ni grille ni porte (…) je crus dans mon premier transport voir concourir le Ciel même à l’œuvre d’iniquité des hommes et le murmure d’indignation qui m’échappa ne peut être conçu que par celui qui serait se mettre à ma place (…). »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Lettres sur la botanique

Rousseau, qui avait dédaigné la pratique de l’herboristerie médicinale chez Madame de Warens, découvre véritablement la botanique à Môtiers, en 1762, et s’y livre avec passion en Angleterre et à Monquin, comme plus tard à Paris. Il entretient une correspondance botanique fournie, avec des aristocrates savants comme Malesherbes, ou en Angleterre avec la duchesse de Portland.

De 1771 à 1774, Rousseau réalise un herbier pour la fille de madame Delessert, la petite Madelon, et écrit Les lettres sur la botanique. Il entreprend également la rédaction d’un Dictionnaire des termes d’usage en botanique resté inachevé.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

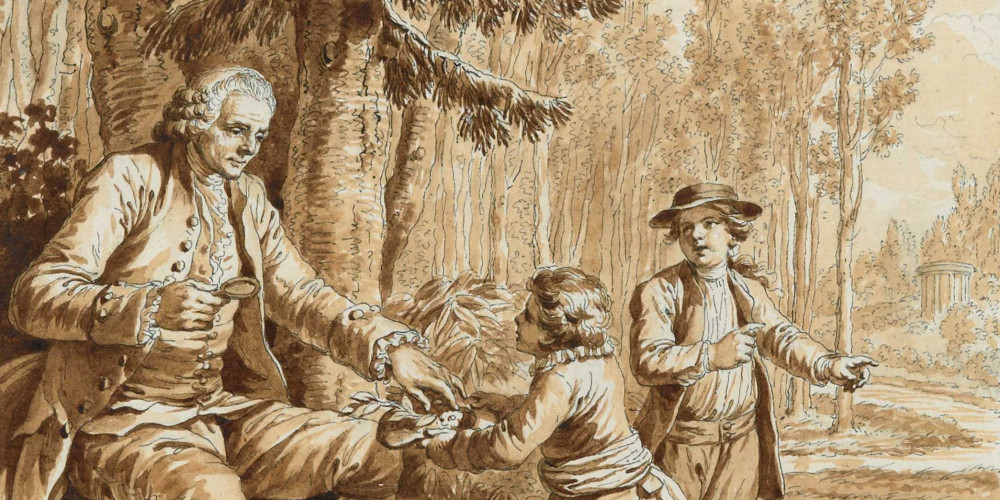

Les Confessions

Jeune enfant, Jean-Jacques est élevé avec son cousin Bertrand, par le pasteur Lambercier, dans la campagne suisse. Un jour, alors que le pasteur a planté un noyer sur une terrasse, Jean-Jacques et son cousin ont l’idée de planter un saule et de dévier l’eau d’arrosage du noyer vers leur arbre grâce à un judicieux système d’irrigation souterrain.

« À peine achevait-on de verser le premier seau d’eau que nous commençâmes d’en voir couler dans notre bassin. À cet aspect la prudence nous abandonna ; nous nous mîmes à pousser des cris de joie qui firent retourner M. Lambercier, et ce fut dommage, car il prenait grand plaisir à voir comment la terre du noyer était bonne et buvait avidement son eau.

Frappé de la voir se partager entre deux bassins, il s’écrie à son tour, regarde, aperçoit la friponnerie se fait brusquement apporter une pioche, donne un coup, fait voler deux ou trois éclats de nos planches, et criant à pleine tête : un aqueduc ! un aqueduc ! il frappe de toutes parts des coups impitoyables, dont chacun portait au milieu de nos cœurs. En un moment, les planches, le conduit, le bassin, le saule, tout fut détruit, tout fut labouré, sans qu’il y eût, durant cette expédition terrible, nul autre mot prononcé, sinon l’exclamation qu’il répétait sans cesse. Un aqueduc ! s’écriait-il en brisant tout, un aqueduc ! un aqueduc ! On croira que l’aventure finit mal pour les petits architectes. On se trompera : tout fut fini. M. Lambercier ne nous dit pas un mot de reproche, ne nous fit pas plus mauvais visage, et ne nous en parlaplus ; nous l’entendîmes même un peu après rire auprès de sa sœur à gorge déployée, car le rire de M. Lambercier s’entendait de loin, et ce qu’il y eut de plus étonnant encore, c’est que, passé le premier saisissement, nous ne fûmes pas nous-mêmes fort affligés. »

( Les Confessions, Livre I)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les Confessions

« Après le dîner, nous fîmes une économie. Au lieu de prendre le café qui nous restait du déjeuner, nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème et des gâteaux qu’elles avaient apportés ; et pour tenir notre appétit en haleine, nous allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises. Je montai sur l’arbre, et je leur en jetais des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois, Mlle Galley, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien, et je visai si juste, que je lui fis tomber un bouquet dans le sein ; et de rire. Je me disais en moi-même : "Que mes lèvres ne sont-elles des cerises ! Comme je les leur jetterais ainsi de bon cœur". La journée se passa de cette sorte à folâtrer avec la plus grande liberté, et toujours avec la plus grande décence. Pas un seul mot équivoque, pas une seule plaisanterie hasardée ; et cette décence, nous ne nous l’imposions point du tout, elle venait toute seule, nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs. Enfin ma modestie, d’autres diront ma sottise, fut telle que la plus grande privauté qui m’échappa fut de baiser une seule fois la main de Mlle Galley. Il est vrai que la circonstance donnait du prix à cette légère faveur. Nous étions seuls, je respirais avec embarras, elle avait les yeux baissés. Ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s’avisa de se coller sur sa main, qu’elle retira doucement après qu’elle fut baisée, en me regardant d’un air qui n’était point irrité. Je ne sais ce que j’aurais pu lui dire : son amie entra, et me parut laide en ce moment. »

( Les Confessions, Livre IV)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les Confessions

« Le lendemain, j’en parlais avec maman dans l’affliction la plus vive et la plus sincère, et, tout d’un coup, au milieu de l’entretien, j’eus la vile et indigne pensée que j’héritais de ses nippes, et surtout d’un bel habit noir qui m’avait donné dans la vue. Je le pensai, par conséquent je le dis ; car près d’elle c’était pour moi la même chose. Rien ne lui fit mieux sentir la perte qu’elle avait faite que ce lâche et odieux mot, le désintéressement et la noblesse d’âme étant des qualités que le défunt avait éminemment possédées. La pauvre femme, sans rien répondre, se tourna de l’autre côté et se mit à pleurer. Chères et précieuses larmes ! elles furent entendues et coulèrent toutes dans mon cœur ; elles y lavèrent jusqu’aux dernières traces d’un sentiment bas et malhonnête. Il n’y en est jamais entré depuis ce temps-là. Cette perte causa à maman autant de préjudice que de douleur. Depuis ce moment, ses affaires ne cessèrent d’aller en décadence. Anet était un garçon exact et rangé, qui maintenait l’ordre dans la maison de sa maîtresse. On craignait sa vigilance, et le gaspillage était moindre. Elle-même craignait sa censure, et se contenait davantage dans ses dissipations. Ce n’était pas assez pour elle de son attachement, elle voulait conserver son estime, et elle redoutait le juste reproche qu’il osait quelquefois lui faire, qu’elle prodiguait le bien d’autrui autant que le sien. Je pensais comme lui, je le disais même ; mais je n’avais pas le même ascendant sur elle, et mes discours n’en imposaient pas comme les siens. Quand il ne fut plus, je fus bien forcé de prendre sa place, pour laquelle j’avais aussi peu d’aptitude que de goût ; je la remplis mal. J’étais peu soigneux, j’étais fort timide ; tout en grondant à part moi, je laissais tout aller comme il allait. D’ailleurs, j’avais bien obtenu la même confiance, mais non pas la même autorité. Je voyais le désordre, j’en gémissais, je m’en plaignais, et je n’étais pas écouté. J’étais trop jeune et trop vif pour avoir le droit d’être raisonnable ; et quand je voulais me mêler de faire le censeur, maman me donnait de petits soufflets de caresses, m’appelait son petit Mentor, et me forçait à reprendre le rôle qui me convenait. »

( Les Confessions, Livre V)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

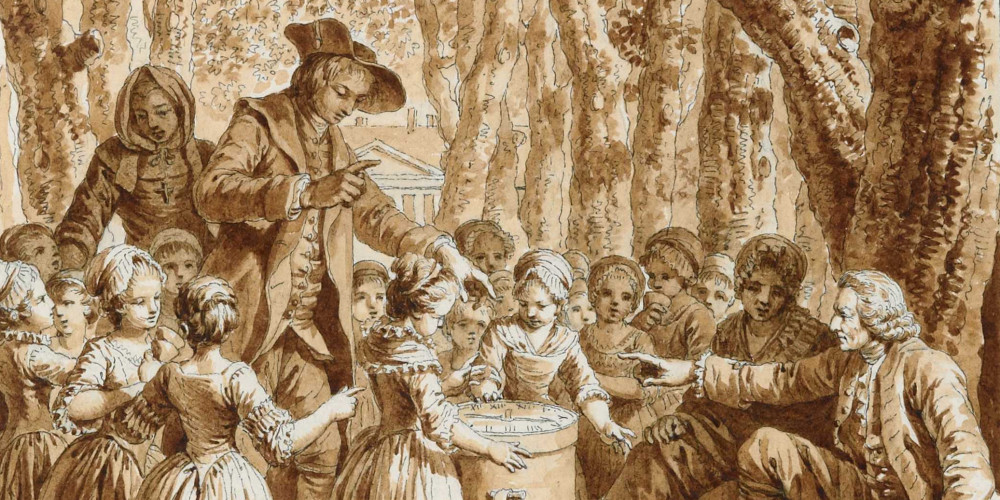

Les Rêveries du promeneur solitaire

L’ « oublie » est un léger biscuit, un peu comme ceux qui accompagnent nos glaces. Les marchands d’oublies étaient fréquents à Paris. Jean-Jacques croise un groupe de jeunes filles arrêtées près du marchand. Il va leur acheter des oublies et même en offrir à la religieuse qui les accompagne...

« Un dimanche nous étions allés, ma femme et moi dîner à la porte Maillot. Après le dîner nous traversâmes le bois de Boulogne jusqu’à la Muette, là nous nous assîmes sur l’herbe à l’ombre en attendant que le soleil fût baissé pour nous en retourner ensuite tout doucement par Passy. Une vingtaine de petites filles conduites par une manière de religieuse vinrent les unes s’asseoir, les autres folâtrer assez près de nous. Durant leurs jeux vint à passer un oublieur avec son tambour et son tourniquet, qui cherchait pratique. Je vis que les petites filles convoitaient fort les oublies, et deux ou trois d’entre elles, qui apparemment possédaient quelques liards, demandèrent la permission de jouer. Tandis que la gouvernante hésitait et disputait, j’appellai l’Oublieur et je lui dis : faites tirer toutes ces demoiselles chacune à son tour et je vous paierai le tout. Ce mot répandit dans toute la troupe une joie qui seule eût plus que payé ma bourse quand je l’aurais toute employée à cela.

Comme je vis qu’elles s’empressaient avec un peu de confusion, avec l’agrément de la gouvernante je les fis ranger toutes d’un côté, et puis passer de l’autre côté l’une après l’autre à mesure qu’elles avaient tiré. Quoiqu’il n’y eût point de billet blanc et qu’il revînt au moins une oublie à chacune de celles qui n’auraient rien, qu’aucune d’elles ne pouvoait être absolument mécontente, afin de rendre la fête encore plus gaie, je dis en secret à l’oublieur d’user de son adresse ordinaire en sens contraire en faisant tomber autant de bons lots qu’il pourrait, et que je lui en tiendrais compte. Au moyen de cette prévoyance, il y eut tout près d’une centaine d’oublies distribués, quoique les jeunes filles ne tirassent chacune qu’une seule fois, car là-dessus je fus inexorable, ne voulant ni favoriser des abus ni marquer des préférences qui produiroient des mécontentemens. Ma femme insinua à celles qui avaient de bons lots d’en faire part à leurs camarades, au moyen de quoi le partage devint presque égal et la joie plus générale.

Je priai la religieuse de vouloir bien tirer à son tour, craignant fort qu’elle ne rejetât dédaigneusement mon offre ; elle l’accepta de bonne grâce, tira comme les pensionnaires et prit sans façon ce qui lui revint. Je lui en sus un gré infini, et je trouvai à cela une sorte de politesse qui me plut fort et qui vaut bien, je crois, celle des simagrées. Pendant toute cette opération il y eut des disputes qu’on porta devant mon tribunal, et ces petites filles venant plaider tour à tour leur cause me donnerent occasion de remarquer que, quoiqu’il n’y en eût aucune de jolie, la gentillesse de quelques-unes faisait oublier leur laideur.

Nous nous quittâmes enfin très contents les uns des autres ; et cette après-midi fut une de celles de ma vie dont je me rappelle le souvenir avec le plus de satisfaction. La fête au reste ne fut pas ruineuse, mais pour trente sols qu’il m’en coûta tout au plus, il y eut pour plus de cent écus de contentement. Tant il est vrai que le vrai plaisir ne se mesure pas sur la dépense et que la joie est plus amie des liards que des louis. Je suis revenu plusieurs autres fois à la même place à la même heure, espérant d’y rencontrer encore la petite troupe, mais cela n’est plus arrivé. »

(Les Rêveries du promeneur solitaire, Neuvième promenade)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France