Le paysage dans les ukiyo-e

.

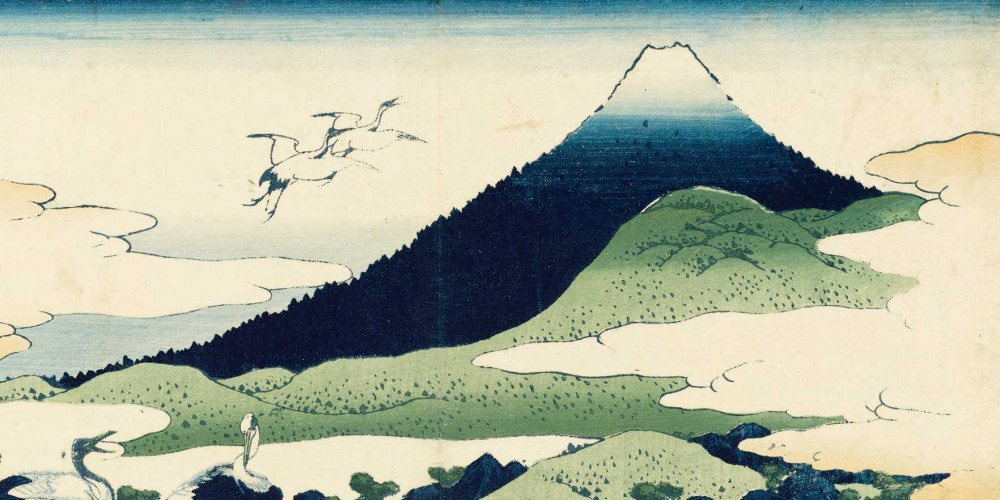

Les champs du hameau d’Umezawa dans la province de Sagami (Sôshû Umezawa-zai en Sagami)

Au début du 19e siècle, la culture d’Edo commence à décliner. Les autorités exercent sur l’édition une censure de plus en plus sévère ; si certains artistes continuent à produire des estampes de personnages ou à sujets historiques, Hokusai et Hiroshige fondent un genre nouveau, l’estampe de paysage.

© Bibliothèque nationale de France

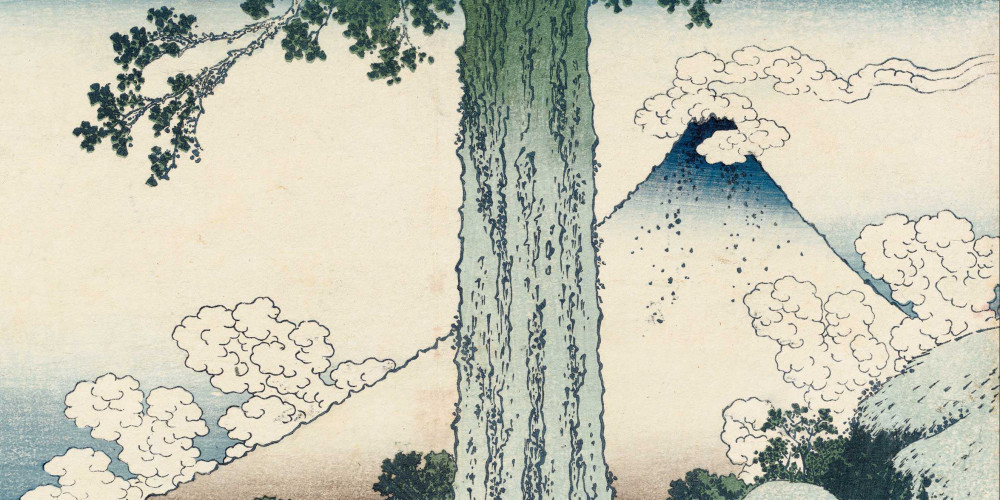

La passe de Mishima dans la province de Kai (Kôshû Mishima-goe)

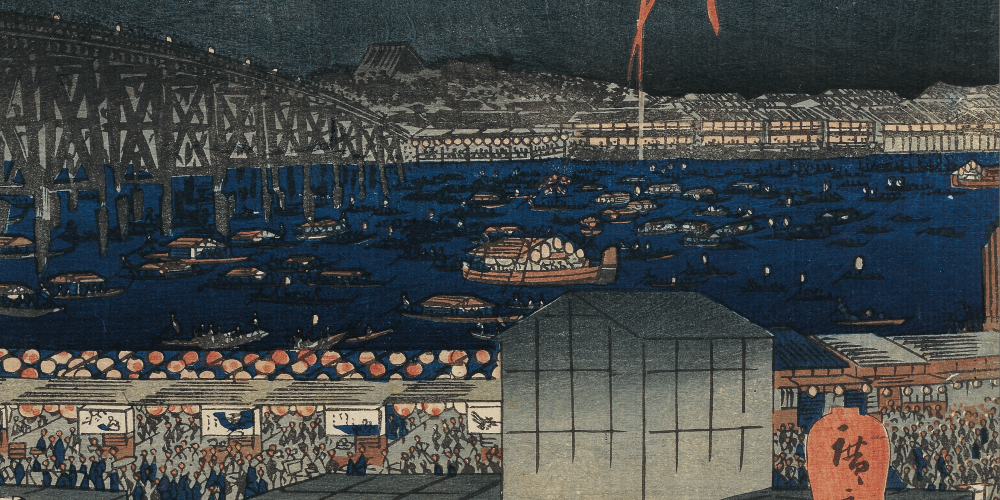

Le paysage donne à l’art de l’estampe un second souffle, en accord avec les aspirations de la société japonaise de l’époque. Alors qu’à son crépuscule, le shogunat des Tokugawa reste fidèle à sa politique d’isolationnisme, les Japonais aspirent à plus de liberté et cherchent une échappatoire à la claustration ambiante.

© Bibliothèque nationale de France

Hakone : Vue du lac (Kosui zu)

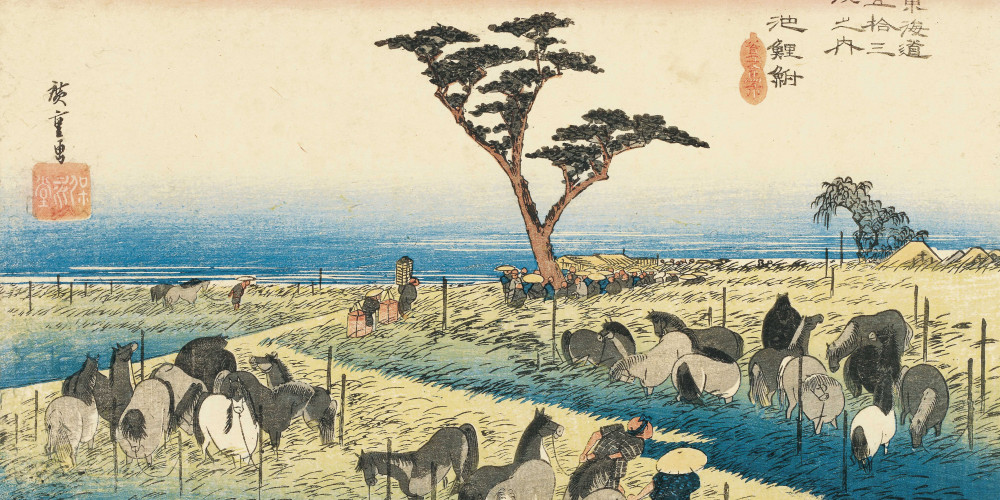

L’aménagement de grands chemins partant d’Edo et desservant chaque région rend les voyages plus pratiques et plus sûrs, tandis que se multiplient les pèlerinages dans les sanctuaires et la visite des sites célèbres marquant l’avènement du tourisme intérieur.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Chiryû : Foire aux chevaux du début de l’été (Shuka uma-ichi)

Des gens de toutes conditions sillonnent les routes du pays et contemplent l’infinie variété des paysages : la mer, la montagne, les côtes, les rizières, les fleuves, les cascades, les lacs suscitent l’émerveillement de tous.

© Bibliothèque nationale de France

Barque au milieu des lotus

Renouer avec la nature, écouter le rythme des saisons, admirer les fleurs de cerisiers, goûter la fraîcheur du soir, contempler les premières neiges ou l’envol des oies sauvages sont autant d’occasions de longs voyages ou de simples promenades.

© Bibliothèque nationale de France

Jeune femme pliant son manteau

Hokusai conçut cet ensemble de sept petits surimono, dédiés aux beautés féminines, pour le cercle Shôfûdai, club littéraire réunissant des poètes, auteurs de kyoka et fins connaisseurs des grands classiques de la littérature japonaise. Les kyoka-ren, ou clubs de kyoka, se multiplièrent au début du 19e siècle, chaque club adoptant les principes d’écriture qu’édictait un maître ; au cours de ces réunions de poètes, qui faisaient également office de critiques, on lisait et composait des centaines de poèmes. Les membres du cercle Shôfûdai, commanditaires de ces surimono, inscrivirent deux vers sur chaque estampe.

Cette série constitue une parodie (mitate) d’un thème d’origine chinoise, souvent repris par les artistes japonais, celui dit des « sept sages dans le bosquet de bambous », cercle de poètes, écrivains et musiciens chinois du 3e siècle. Hokusai y fait un clin d’œil appuyé en représentant le bosquet de bambous sur les panneaux coulissants qui forment un mur continu à l’arrière-plan et en donnant au cartouche du coin supérieur droit, où figure le titre de la série, la forme d’une tige de bambou sectionnée. Ici, toutefois, de gracieuses jeunes filles, occupées à des tâchesménagères de la vie quotidienne, remplacent les figures mythiques des sept sages. L’une (ci-dessus), saisissant entre ses dents le col d’un vêtement, le plie avec des gestes délicats, empreints d’une grande féminité. Une autre apporte une coupe de saké en laque rouge. Une troisième, apparemment fatiguée, s’appuie nonchalamment sur un balai pour se reposer. Hokusai parvient à conférer une certaine élégance à ces attitudes communes et à ces gestes simples. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

« Cueillette des herbes pour le septième jour du premier mois »

Renouant avec un shintô imprégné de pratiques culturelles ancestrales, les Japonais retrouvent dans l’alternance des saisons de nombreuses occasions de fêtes et de rites de passage, honorant les kami, esprits divins dont le culte, étroitement lié à la vie quotidienne individuelle et collective, peut être rendu près d’une simple roche, d’un arbre ou d’une rivière…

© Bibliothèque nationale de France

« Feux d’artifice au-dessus du pont de Ryôgoku » (Ryôgoku hanabi)

Les loisirs du peuple ne se confinent plus aux seuls kabuki et quartiers de plaisirs urbains : la nature participe davantage de l’environnement familier de chacun, et les estampes transcrivent ce quotidien transfiguré.

© Bibliothèque nationale de France

Le coup de vent dans les rizières d’Ejiri dans la province de Suruga (Shunshû Ejiri en Suruga)

Hokusai et Hiroshige saisissent cette évolution de la société japonaise, qu’ils transcendent dans l’estampe de paysage. Faisant preuve d’une très grande audace, les deux maîtres insufflent à l’ukiyo-e une nouvelle vie, synthèse d’avant-gardisme et de retour aux sources.

© Bibliothèque nationale de France

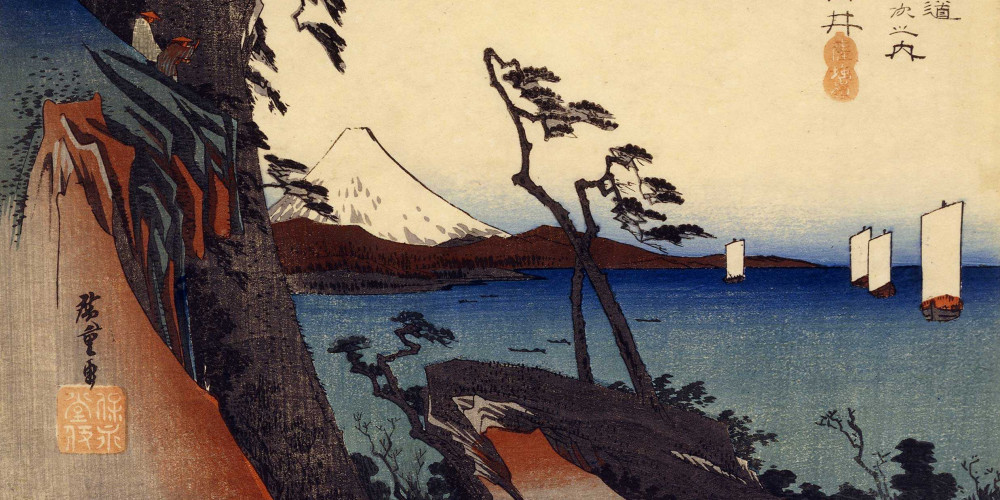

Yui : Les crêtes de Satta (Satta-mine)

Les paysages, célébrés dans la peinture chinoise et japonaise, étaient traités jusqu’alors, dans les estampes ukiyo-e, comme les sujets très secondaires d’une composition : ils servaient de décor en arrière-plan pour une scène narrative ou un portrait. Dans l’estampe de paysage, les sites naturels sont désormais traités comme des sujets en soi.

© Bibliothèque nationale de France

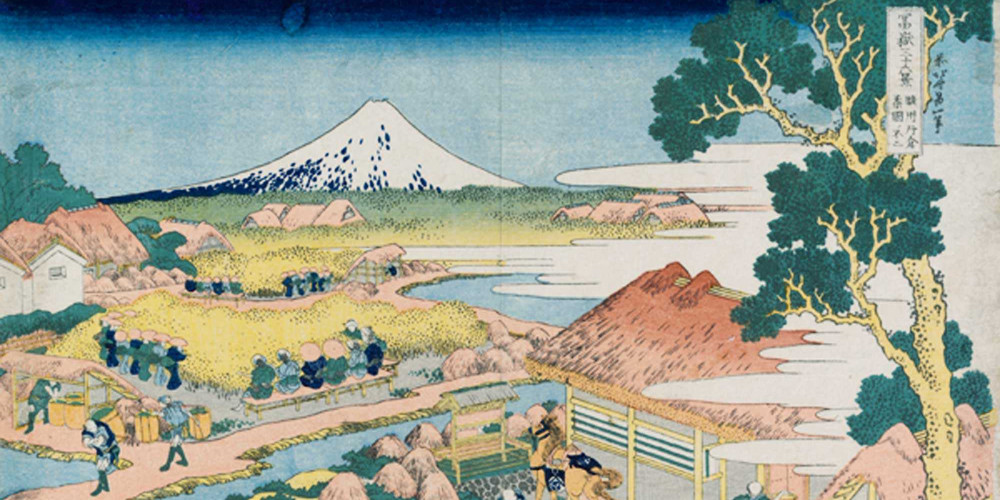

Le mont Fuji vu de la plantation de thé de Katakura dans la province de Suruga (Sunshû Katakura chaen no Fuji)

Ce genre qui ne requiert aucune maîtrise de la culture classique, suscite un engouement immédiat du public. Les éditeurs commandent aux artistes des séries d’estampes sur les paysages et publient, à l’attention des voyageurs et des pèlerins, des guides touristiques illustrés et des albums comprenant des suites de plusieurs dizaines d’estampes.

© Bibliothèque nationale de France

Le mont Fuji vu à travers les pins de Hodogaya sur la route du Tôkaidô (Tôkaidô Hodogaya)

Dans cette estampe, Hokusai représente le mont Fuji derrière une rangée de pins qui semblent séparer le monde des humains de celui des dieux. En effet, le premier plan de la scène décrit l’univers de voyageurs sur une route de campagne. Certains se reposent un instant, d’autres viennent de déposer une chaise à porteurs où somnole une femme. À droite de la composition, un palefrenier tourné vers la montagne sacrée guide un cheval de somme. Un moine mendiant, reconnaissable à ses vêtements, à son chapeau de paille, ainsi qu’à la flûte en bambou qui l’accompagne s’éloigne vers la droite. À l’arrière-plan de l’estampe, le mont Fuji, dressé au loin, semble inviter à une certaine spiritualité.

Une des caractéristiques de l’art d’Hokusai est l’attention particulière qu’il porte à la vie des gens du peuple, artisans et paysans, qu’il aime à représenter dans leurs occupations quotidiennes, en symbiose avec la nature.

© Bibliothèque nationale de France

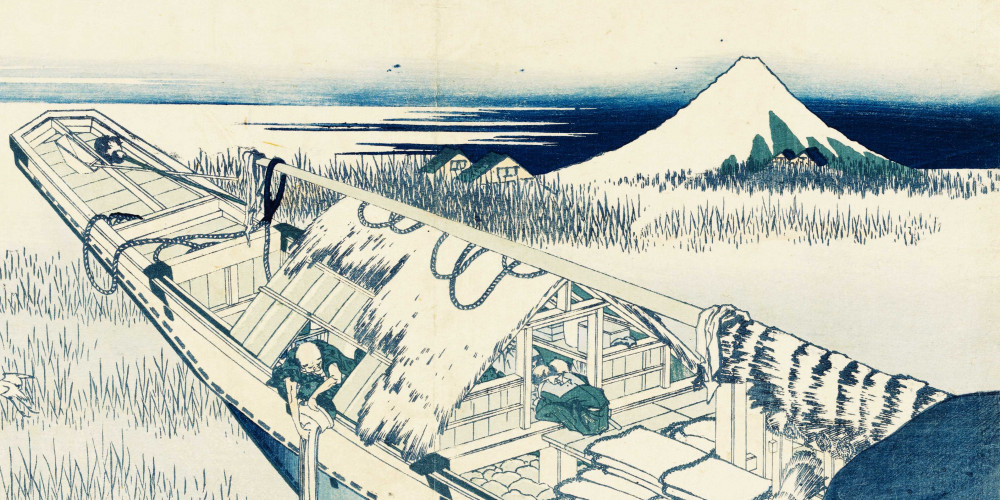

« Ushibori dans la province de Hitachi » (Jôshû Ushibori)

Un nouveau pigment, le bleu de Prusse, contribue, par sa fraîcheur, au succès de l’estampe de paysage. Hokusai, le premier, en fera un usage systématique dans les Trente-six vues du mont Fuji, série qui marque l’avènement de l’estampe de paysage comme genre nouveau.

© Bibliothèque nationale de France

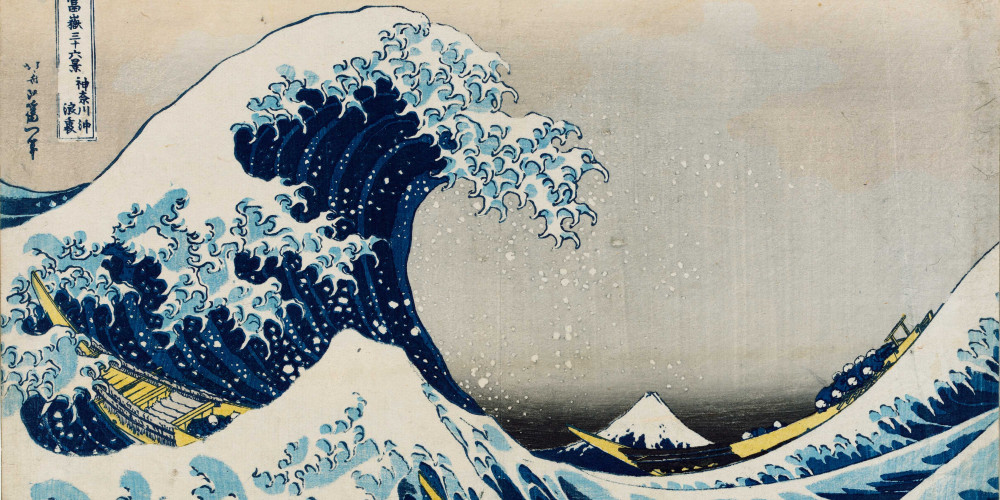

Sous la vague au large de Kanagawa

Hokusai et Hiroshige s’attachent à saisir tout à la fois l’instantanéité, l’ampleur et la pérennité du mouvement des eaux. Des jeux de lumières et de couleurs, une recherche dans le graphisme et la composition, leur permettent de synthétiser les ondulations de la houle, le tumulte des flots, le fracas des vagues écumantes sur les récifs et le bouillonnement des torrents.

© Bibliothèque nationale de France

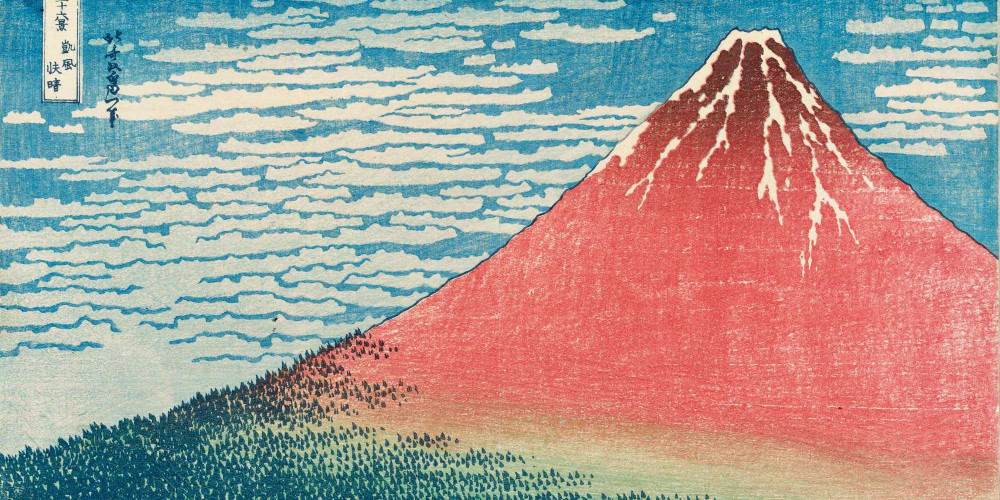

Le Fuji rouge dans une embellie (Gaifû Kaisei)

Le mont Fuji, récurrent dans l’estampe de paysage, apparaît parfois comme un repère presque anecdotique, mais le plus souvent il constitue, par l’extrême dépouillement et les proportions de la composition, un objectif qu’on ne saurait atteindre, un idéal de pureté, suscitant un choc émotionnel, voire spirituel chez celui qui le regarde.

© Bibliothèque nationale de France

Aube sur Isawa dans la province de Kai (Kôshû Isawa no akatsuki)

L’eau et la montagne, jouent un rôle déterminant dans l’estampe de paysage comme dans la peinture chinoise où entre les deux pôles que représentent la montagne et l'eau et dans la tension de leur opposition, circule toute l'énergie créatrice de la vie. Hokusai perçoit le mont Fuji et la mer comme manifestations d’une même énergie spirituelle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France