Le Horla en images

Chef-d’œuvre du fantastique dans lequel la peur et l’angoisse vont crescendo, Le Horla convoque tous les éléments et références propres à provoquer l’effroi : l’écriture sous forme de journal intime, des lieux étranges, la curiosité de son époque pour les « aliénés »...

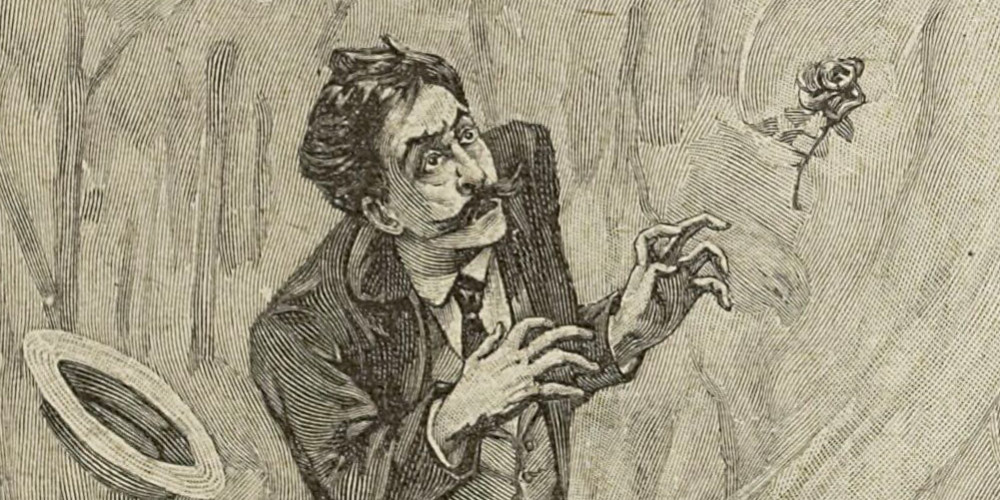

Un conte fantastique

Le fantastique naît de la réalité, comme le Horla surgit du quotidien, envahissant peu à peu le champ de la conscience du narrateur et semant le doute aussi bien dans son esprit que dans celui du lecteur. Est-ce le narrateur qui a bu, dans un état de somnambulisme, la carafe d’eau ou est-ce un être invisible ? Le genre fantastique repose dans cette « hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel » (Todorov).

Bibliothèque nationale de France

Le journal de l’angoisse

Le Horla est le journal intime d’un homme progressivement submergé par l’angoisse. Depuis qu’il a vu, de sa maison, un « superbe trois-mâts brésilien », il se sent environné d’une présence invisible de plus en plus oppressante. Carafe vide au matin, rose coupée par une main invisible, reflet informe dans la glace, les signes s’accumulent… Harassé, se croyant fou, le narrateur finit par piéger le Horla dans sa chambre et met le feu à l’ensemble de sa maison. Mais « s’il n’était pas mort ?… »

Bibliothèque nationale de France

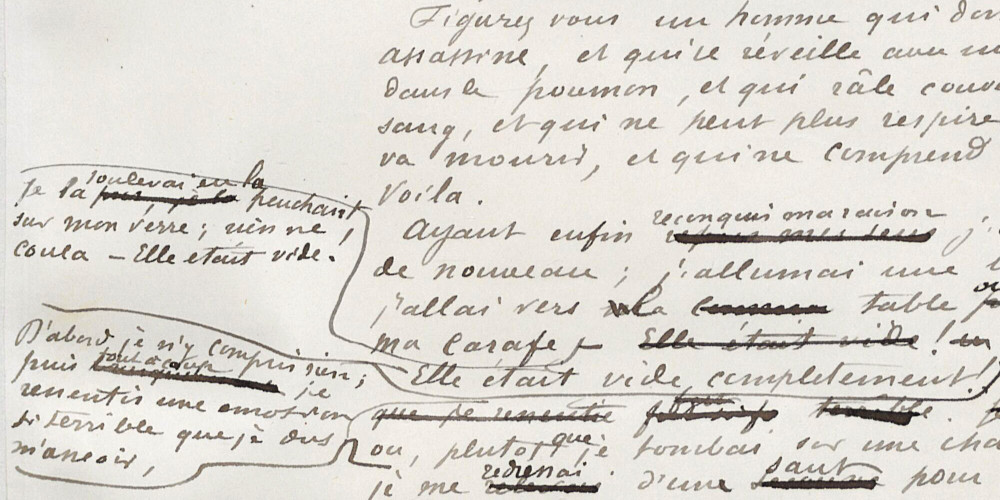

La genèse de l’œuvre

Contrairement à ce que certains critiques contemporains ont affirmé, Le Horla n’est pas une œuvre autobiographique. Le choix d’un conte sous forme de journal intime pouvait prêter à confusion. Plusieurs personnes ont attesté que Maupassant ne souffrait d’aucun trouble mental à l’époque de son écriture. Il s’agit d’une réécriture de deux récits précédents : « Lettre d’un fou » (1885) et « Le Horla » dans une première version publiée dans la presse en 1886. Le manuscrit est rédigé d’une écriture rapide et fluide, les corrections paraissent souvent portées au fil de la plume.

Bibliothèque nationale de France

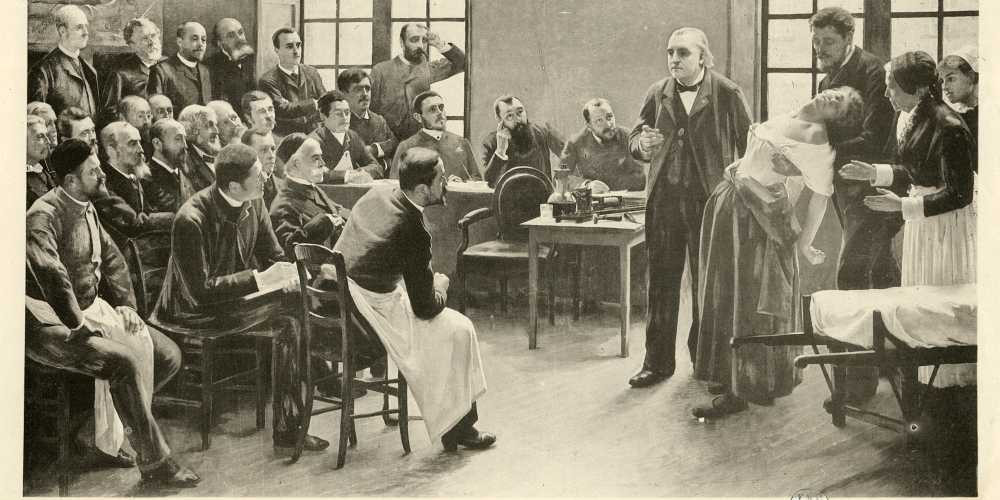

Hypnotisme, magnétisme et suggestion

Le Horla évoque une séance d’hypnose, « mise en abyme du récit tout entier », selon Mariane Bury. Maupassant s’intéressait à l’hypnotisme, au magnétisme et à la suggestion, employés pour traiter les maladies mentales. De 1884 à 1886, il fréquenta les cours de Charcot à la Salpêtrière. Le Dr Bernheim, de l’École de Nancy, tout comme le célèbre Mesmer (fin XVIIIe siècle) sont aussi cités à la date du 16 juillet dans Le Horla. Ces références participent à l’étrangeté du récit, où une puissance inconnue prend le dessus sur la volonté d’un personnage.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le Mont-Saint-Michel

Au Mont-Saint-Michel, le narrateur du Horla rencontre un moine qui lui parle des légendes du Mont. Les habitants disent avoir vu un berger sans visage promener une chèvre à tête de femme âgée et un bouc à tête de vieillard. Selon le moine, nous ne voyons pas l’infiniment petit, et l’existence d’autres êtres, d’extraterrestres, est possible. Pour Maupassant, le Mont-Saint-Michel, symbole de la chrétienté, isolé et battu par les vents et les flots, est le lieu de la spiritualité et de l’étrange.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

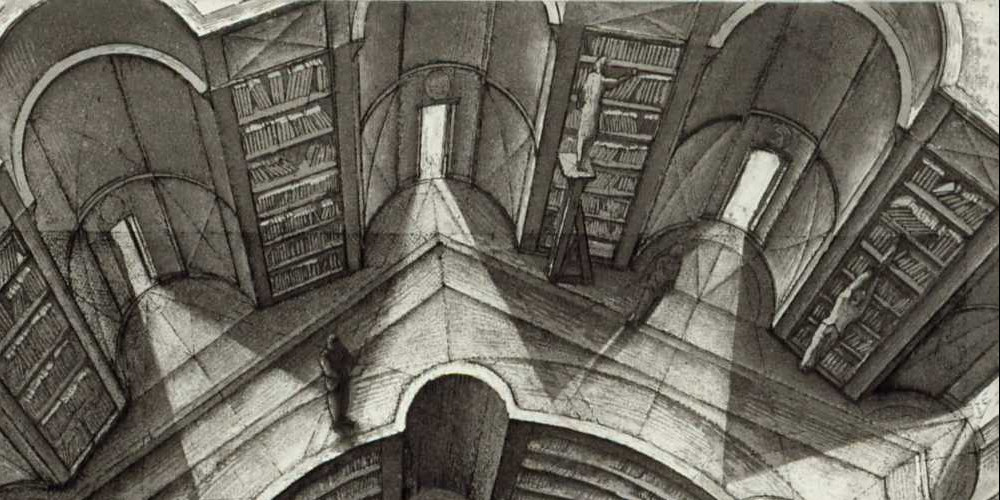

Les héritiers du Horla

Maupassant s’inscrit dans la veine fantastique qui prend son essor au XIXe siècle avec Hoffmann, Edgar Poe, Nodier, Gautier, Nerval, Mérimée. Sa modernité tient au fait que l’irrationnel n’est plus expliqué dans ses derniers contes, annonçant ainsi la science-fiction et l’absurdité de certains contes étranges du XXe siècle. Ses écrits ont inspiré le Belge Jean Ray, l’Américain Lovecraft, l’Italien Dino Buzzati, ainsi que les Sud-Américains Jorge Luis Borges et Julio Cortázar.

© ADAGP, Paris, 2024

Bibliothèque nationale de France