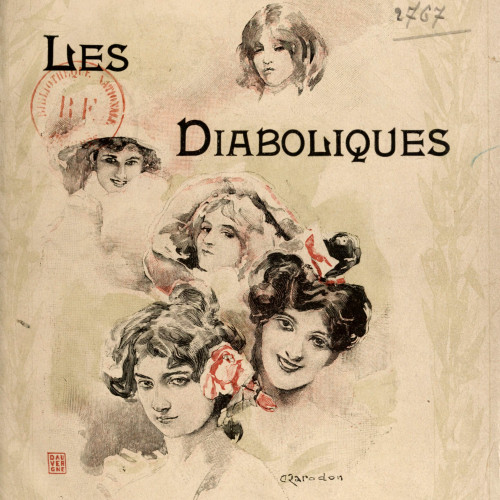

Les Diaboliques

Bibliothèque nationale de France

À un dîner d’athées

Gravure de Félicien Rops pour une édition de 1885 des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly : « À un dîner d’athées ».

C’est l’éditeur Alphonse Lemerre qui commande des illustrations à Félicien Rops, peintre reconnu par les avant-gardes littéraires. Ses gravures d’inspiration symbolistes et aux tonalités morbides voire érotiques semblent tout droit le désigner. Barbey d’Aurevilly désavouera ces illustrations, publiées tardivement en 1886.

Bibliothèque nationale de France

Un recueil inachevé

La publication des Diaboliques en tant que recueil intervient à la fin de la carrière littéraire de Barbey d’Aurevilly, mais le projet est plus ancien. Il prend forme à la fin des années 1840, au moment de la conversion de Barbey au catholicisme ultramontain. « Le Dessous de cartes d’une partie de whist », écrit en 1848 et publié en 1850 en feuilleton dans La Mode, est ainsi pensé pour faire partie d’un ensemble, que Barbey intitule d’abord Ricochets de conversations. Les autres Diaboliques sont composées plus tard, entre 1863 et 1873. Certaines ont d’abord paru dans la presse (« Le Plus Bel Amour de Don Juan », 1867 ; « Le Bonheur dans le crime », 1871), avant d’être insérées dans l’ouvrage publié chez Dentu, en 1874. D’autres sont inédites.

Le Rideau cramoisi

Illustration de Maurice Marodon pour une édition de 1905 des Diaboliques de barbey d’Aurevilly : « Le Rideau cramoisi ».

En légende de l’image : « Elle vit peut-être ma terreur à la sienne. »

« Le Rideau cramoisi » met en scène le vicomte de Brassard se rappelant, à la vue de la fenêtre d’une petite maison qu’il a habitée lorsqu’il était en garnison, la passion qu’il a vécue avec la fille de ses hôtes, la belle Alberte.

« Tout à coup, sans aucun bruit de serrure qui m’aurait averti, ma porte s’entr’ouvrit en flûtant ce son des portes dont les gonds sont secs, et resta à moitié entrebâillée, comme si elle avait eu peur du son qu’elle avait jeté ! Je relevai les yeux, croyant avoir mal fermé cette porte qui, d’elle-même, inopinément, s’ouvrait en filant ce son plaintif, capable de faire tressaillir dans la nuit ceux qui veillent et de réveiller ceux qui dorment. Je me levai de ma table pour aller la fermer ; mais la porte entr’ouverte s’ouvrit plus grande et très doucement toujours, mais en recommençant le son aigu qui traîna comme un gémissement dans la maison silencieuse, et je vis, quand elle se fut ouverte de toute sa grandeur, Alberte ! — Alberte qui, malgré les précautions d’une peur qui devait être immense, n’avait pu empêcher cette porte maudite de crier ! […] Elle vit peut-être ma terreur à la sienne : elle réprima, par un geste énergique, le cri de surprise qui pouvait m'échapper, — qui me serait certainement échappé sans ce geste, — et elle referma la porte, non plus lentement, puisque cette lenteur l’avait fait crier, mais rapidement, pour éviter ce cri des gonds, — qu'elle n’évita pas, et qui recommença plus net, plus franc, d’une seule venue et suraigu ; — et, la porte fermée et l’oreille contre, elle écouta si un autre bruit, qui aurait été plus inquiétant et plus terrible, ne répondait pas à celui-là... Je crus la voir chanceler... Je m’élançai, et je l’eus bientôt dans les bras. »

Barbey d’Aurevilly, « Le Rideau cramoisi », Les Diaboliques

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À un dîner d’athées

Illustration de Maurice Marodon pour une édition de 1905 des Diaboliques de barbey d’Aurevilly : « Le Rideau cramoisi ».

En légende de l’image : « Ce fut là qu’elle commença de produire sur les hommes ces effets d’acharnement… »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une note de 1866 mentionne, pour le recueil prévu, dix nouvelles : « Le Rideau cramoisi », « Le Dessous de cartes d’une partie de whist », « Le Plus Bel Amour de don juan », « Entre adultères », « Les Deux Vieux Hommes d’État de l’amour », « Le Bonheur dans le crime », « L’Honneur des femmes » (qui devient « La Vengeance d’une femme »), « Madame Henri III », « L’Avorteur » et « Valognes » (qui devient « À un dîner d’athées »). Seulement six de ces nouvelles verront le jour. Les quatre non publiées ont malgré tout laissé une trace dans les autres récits.

Histoires de passions scandaleuses

La période d’écriture de la majorité des Diaboliques correspond à un bouleversement profond dans la vie de Barbey, dont la posture politique et esthétique se durcit. L’évolution du titre du recueil (des Ricochets de conversation aux Diaboliques) rend compte d’une réorientation globale du projet : ces récits ne sont plus envisagés dans leur dimension mondaine, mais dans leur dimension religieuse et apologétique. Cependant, Les Diaboliques, parfaitement orthodoxes du point de vue d’une conception maistrienne du catholicisme, sont lues par un public qui n’adhère plus à la religion du péché mais au dogme de la vérité de la foi.

Quand on aura lu ces Diaboliques, je ne crois pas qu’il y ait personne en disposition de les recommencer en fait, et toute la moralité d’un livre est là…

Les Diaboliques

Page de titre d’une édition de 1905 des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly. Le texte est accompagné d’illustrations de Maurice Marodon représentant une galerie de portraits féminins.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un projet moraliste

La Vengeance d’une femme

Gravure de Félicien Rops pour « La Vengeance d’une femme » extrait des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly. Illustration de 1885.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Enchâssement des récits

L’écrivain prépare la réception de ses diaboliques par l’usage du récit encadré, commun à ces six nouvelles. Ceci participe de son projet d’« observation vraie » par un moraliste chrétien. En effet, dans les récits cadres, il fait la peinture de salons où se développent des conversations brillantes, et où règne « la puissance du monosyllabe » (« Le Dessous de cartes d’une partie de whist »). Dans ce « royaume de la causerie », il met en scène des débats spirituels sur la vie et la morale : « Chacun de ces moralistes supérieurs, de ces praticiens, à divers degrés, de la passion et de la vie, qui cachaient de sérieuses expériences sous des propos légers et des airs détachés, ne voyait alors dans le roman qu’une question de nature humaine, de mœurs et d’histoire. Rien de plus. Mais n’est-ce donc pas tout ? » (« Le Dessous de cartes d’une partie de whist »).

Le Dessous de cartes d’une partie de whist

Illustration de Maurice Marodon pour une édition de 1905 des Diaboliques de barbey d’Aurevilly : « Le Dessous de cartes d’une partie de whist ».

En légende de l’image : « — Voilà ce que je faisais quand vous êtes entré. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

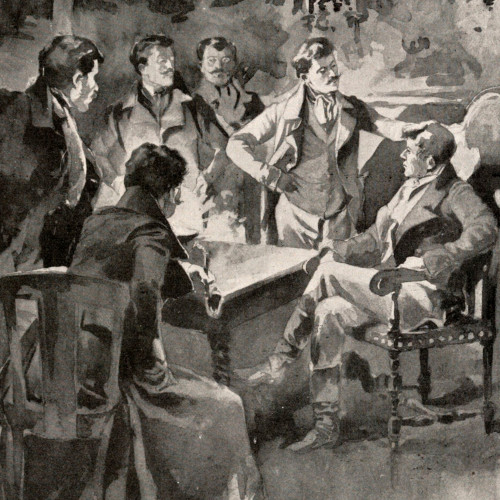

À un dîner d’athées

Illustration de Maurice Marodon pour une édition de 1905 des Diaboliques de barbey d’Aurevilly : « À un dîner d’athées ».

En légende de l’image : « Rien n’y manquerait, pas même des aumôniers ! »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mm46j469641n3