Gautier en 30 dates

Bibliothèque nationale de France

Théophile Gautier (1811-1872)

Jeune disciple du romantisme, théoricien de l’art pour l’art, maître du mouvement poétique parnassien, conteur, mais aussi critique d’art, Théophile Gautier est un écrivain protéiforme.

Il entre dans l’arène littéraire en pleine effervescence romantique, fréquente différents cénacles et participe à la claque en faveur d’Hernani lors de la première à la Comédie-Française en février 1830. Il publie son premier recueil Poésies (1830), des nouvelles (La Cafetière, 1831), un roman satirique Les Jeunes France (1833)… C’est l’époque de la bohème. De 1834 à 1836, il vit dans le quartier du Vieux-Louvre avec des amis artistes — les écrivains Gérard de Nerval et Arsène Houssaye, le peintre Camille Rogier — et des grisettes. On les appelle le groupe du Doyenné.

En 1835, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, Gautier pose les fondements de l’art pour l’art : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid ; car c’est l’expression de quelque besoin ; et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines. » Son recueil de poèmes, Émaux et Camées (1852), est l’emblème de cette doctrine et signe l’acte de naissance de la poésie parnassienne.

Le poète exigeant est aussi un admirable conteur, dont les romans sont devenus des indémodables de la littérature jeunesse (le Roman de la momie, le Capitaine Fracasse). Pour vivre, Théophile Gautier écrit pour les journaux des comptes rendus de théâtre et des critiques d’art (dans la Chronique de Paris, la Presse). Enfin, il ne faut pas oublier ses récits de voyage en Belgique, en Espagne, en Italie, ou encore en Algérie…

Bibliothèque nationale de France

1811

Pierre-Jules-Théophile Gautier naît le 30 août, à Tarbes.

1822

Théophile entre comme interne au Collège Louis-le-Grand mais, ne pouvant s’habituer à la rudesse de l’internat, il en est retiré en avril. En octobre, il entre comme élève externe au Collège Charlemagne où il se lie d’amitié avec Gérard de Nerval, de trois ans son aîné.

Portrait de Gérard de Nerval

Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval, a grandi à Mortefontaine, dans la maison de son grand-oncle maternel, Antoine Boucher. Son père est médecin de la Grande-Armée napoléonienne. Sa mère, qui a suivi son mari, meurt en Silésie deux ans après sa naissance. En 1820, Nerval devient externe libre au collège Charlemagne à Paris. Il a pour condisciples Théophile Gautier, Duponchel et Noilly. Comme beaucoup de lycéens de son temps, il devient vite un habile versificateur. Mais ses premières œuvres, souvent publiées sous pseudonyme, sont peu connues. Il commence à se faire remarquer en fréquentant les cénacles romantiques — il participe à la bataille d’Hernani en 1830 — et en traduisant de l’allemand Goethe, Schiller, Klopstock et Bürger.

Comme la plupart des romantiques, Nerval est un grand voyageur : il visite l’Italie, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne, Vienne et l’Orient. Ses voyages ont profondément imprégné son œuvre : Léo Burckart, Les Amours de Vienne, La Pandora, Lorely, Les Filles du feu, Aurélia. Pour gagner sa vie, Nerval a également écrit des articles de critique littéraire et dramatique, des pièces de théâtre, des contes et des nouvelles. Sa première crise nerveuse en 1841 marque un tournant dans sa vie. En 1855, il se suicide rue de la Vieille-Lanterne à Paris. C’est pendant ces dernières années, qu’il a composé ses œuvres majeures : Les Filles du feu, les Chimères et Aurélia.

Ami de toujours de Félix Nadar, Gérard de Nerval pose devant l’objectif d’Adrien Tournachon à l’époque où il travaillait encore avec son frère. La bonté et la douceur du visage du poète sont poignantes, surtout que le portrait a été réalisé quelques jours à peine avant son suicide.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

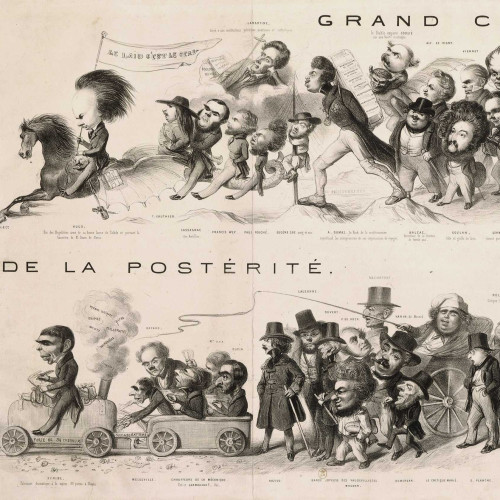

Grand chemin de la postérité, les romantiques en cortège

Dans cette caricature, Victor Hugo mène un cortège échevelé de journalistes et auteurs romantiques : Théophile Gautier, Cassagnac, Wey, Fouché, Eugène Sue, Lamartine, Alexandre Dumas, Soulié, Balzac, Gozlan, Delavigne, Alfred de Vigny, Alphonse Karr, Emile Bayard, Paul de Kock, Briffaut… Lamartine les surplombe.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

1830

Théophile Gautier est présenté à Victor Hugo rue Jean-Goujon par Gérard de Nerval et Pétrus Borel. Il fait partie de ces jeunes gens qui portent un gilet rouge lors de la bataille d’Hernani.

Il publie son premier recueil de vers, Poésies.

1831

Son premier article de critique d’art paraît dans le Mercure de France au XIXe siècle. Toute sa vie Gautier rédige dans la presse la critique des salons artistiques.

1832

Gautier devient membre du « Petit Cénacle » qui réunit des romantiques échevelés vouant un culte à l’art (Gérard de Nerval, Pétrus Borel, Philothée O’Neddy…).

Le quartier du Doyenné

Dans les années 1830 commence un premier mode de vie « bohème » dans le quartier du Doyenné, autour du peintre Camille Rogier et de Gérard Labrunie (Nerval), bientôt rejoints par Arsène Houssaye et Théophile Gautier. C’est un moment de grande liberté créative et de fraternité entre les écrivains et les peintres. Ce quartier qui se trouve à l’intérieur du Louvre, place du Carrousel, sera rasé en 1850. En 1853, Nerval évoque cette époque dans son ouvrage les Petits Châteaux de Bohème. Rétrospectivement, il reconsidère ce moment comme précurseur dans l’histoire de la bohème littéraire lorsqu’il publie en 1855 son livre La Bohème galante.

« Premier château : La rue du Doyenné.

C’était dans notre logement commun de la rue du Doyenné, que nous nous étions reconnus frères – Arcades ambo – dans un coin du vieux Louvre des Médicis – bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet. Le vieux salon du doyen, aux quatre portes à deux battants, au plafond historié de rocailles et de guivres – restauré par les soins de tant de peintres, nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, retentissait de nos rimes galantes, traversées souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises. Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d’une échelle, où il peignait sur un des trois dessus de glace un Neptune – qui lui ressemblait ! Puis, les deux battants d’une porte s’ouvraient avec fracas : c’était Théophile. On s’empressait de lui offrir un fauteuil Loui XIII, et il lisait, à son tour, ses premiers vers, – pendant que Cydalise Ire, ou Lorry, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la blonde, tendu à travers l’immense salon. […] Nous étions jeunes, toujours gais, souvent riches... Mais je viens de faire vibrer la corde sombre : notre palais est rasé. »

Gérard de Nerval, Petits Châteaux de Bohème, 1853.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pétrus Borel

Pétrus Borel, qui a connu peu de succès de son vivant, a été réhabilité au 20e siècle comme « petit maître » du romantisme. Il se distingue par des œuvres appartenant au genre « frénétique », où le bizarre le dispute à l’horreur. Le suicide est un leitmotiv sous sa plume.

En 1832, Pétrus Borel proclame dans la préface de son recueil de poèmes Rhapsodies : « Mon républicanisme, c’est de la lycanthropie ! ». Le surnom, qui fait référence à la croyance au loup-garou, lui restera. L’année suivante, il publie Champavert, contes immoraux, puis en 1839 un roman, Madame Putiphar, fleuron de la « littérature frénétique ». Il survit en effectuant des travaux de journalisme puis en devenant fonctionnaire en Algérie, alors une des colonies françaises.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

1833

Gautier publie le recueil de nouvelles Les Jeunes-France, romans goguenards qui se moque des excès du romantisme.

1834

Gautier loue deux petites pièces 3, rue du Doyenné, près de Nerval, Houssaye, Rogier : au « Petit Cénacle » succède la Bohême du Doyenné.

Magdeleine de Maupin

Ce dessin est signé de la main de Théophile Gautier. En effet, dans sa jeunesse, il a fréquenté l’atelier du peintre Rioult auprès de qui il s'est formé. L'auteur représente ici Madeleine de Maupin travestie en homme sous l'identité de Théodore de Sérannes. Le personnage principal, d'Albert, un jeune dandy mélancolique, tombe sous les charme de ce mystérieux chevalier dont il loue la délicatesse des traits sans savoir qu'il s'agit en réalité d'une femme.

Dans cet extrait Madeleine de Maupin explique ici les raisons de son travestissement (connaître la véritable nature de homme) et dénonce la condition féminine comme une prison « de corps et d’esprit ».

« C’était le seul moyen d’éclaircir mes doutes : avoir des amants ne m’aurait rien appris, ou du moins cela ne m’eût donné que des lueurs incomplètes, et je voulais étudier l’homme à fond, l’anatomiser fibre par fibre avec un scalpel inexorable et le tenir tout vif et tout palpitant sur ma table de dissection ; pour cela il fallait le voir seul à seul chez lui, en déshabillé, le suivre à la promenade, à la taverne et ailleurs. — Avec mon déguisement, je pouvais aller partout sans être remarquée ; on ne se cachait pas devant moi, on jetait de côté toute réserve et toute contrainte, je recevais des confidences et j’en faisais de fausses pour en provoquer de vraies. Hélas ! les femmes n’ont lu que le roman de l’homme et jamais son histoire. » (Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, chapitre X, 1835 -1836).

Domaine public / CC0

Domaine public / CC0

1835

Gautier publie le roman Mademoiselle de Maupin inspiré par la vie tumultueuse de Julie d'Aubigny, actrice, cantatrice et duelliste française du 17e siècle.

1836

Gautier débute une liaison avec Eugénie Fort, d'origine espagnole, qui était sa voisine lorsqu'il habitait Place Royale.

Gautier commence sa carrière de journaliste à La Presse, dirigée par Émile de Girardin. Il écrit des articles dans ce journal pendant près de vingt ans, jusqu’en 1855.

Naissance de Charles-Marie-Théophile, fils d'Eugénie Fort et de Théophile Gautier.

1838

Gautier publie le roman Fortunio dont il a emprunté à Musset le nom du protagoniste qui est un personnage du poème « Suzon » (1831). Le récit avait paru dans Le Figaro, l’année précédente sous le titre L’Eldorado.

1839

Parution d’Une larme du diable, qui regroupe une pièce de théâtre et six nouvelles, dont La Morte amoureuse, une nouvelle fantastique qui doit beaucoup à la littérature noire de la fin du 17e siècle et du début du 19e siècle (Cazotte, Lewis ou Hoffmann).

1840

Gautier voyage en Espagne accompagné par le collectionneur d'art Eugène Piot.

1842

En janvier, Gautier est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

1843

Les Chroniques du voyage en Espagne paraissent en librairie chez Magen sous le titre Tra los montes.

1844

Gautier débute une liaison avec la cantatrice Ernesta Grisi, sœur de Carlotta Grisi, cantatrice réputée. Gautier avait vanté son talent et sa beauté dans son feuilleton de La Presse. Elle demeure la compagne de Gautier pendant plus de vingt ans et la mère de ses deux filles Judith et Estelle.

1845

Gautier publie ses Poésies complètes et effectue un voyage en Algérie.

Tra los montes, chronique de son voyage en Espagne est republié en tant que Voyage en Espagne, titre par lequel il est aujourd'hui connu.

1851

Le Ballet-pantomime Pâquerette est représenté à l'Opéra et La Négresse et le Pacha, parade en un acte, est représentée aux Variétés pour les débuts de Maria Martinez, dite la Malibran noire.

Pompéi – Vue générale du temple de Jupiter et du forum

« Les ruines de Pompéia sont proches du Vésuve, et c’est par ces ruines que Corinne et lord Nelvil commencèrent leur voyage. Ils étaient silencieux l’un et l’autre ; car le moment de la décision de leur sort approchait, et cette vague espérance, dont ils avaient joui si longtemps, et qui s’accorde si bien avec l’indolence et la rêverie qu’inspire le climat d’Italie, devait enfin être remplacée par une destinée positive. Ils virent ensemble Pompéia, la ruine la plus curieuse de l’antiquité. À Rome, l’on ne trouve guère que les débris des monuments publics, et ces monuments ne retracent que l’histoire politique des siècles écoulés ; mais à Pompéia, c’est la vie privée des anciens qui s’offre à vous telle qu’elle était. Le volcan qui a couvert cette ville de cendres l’a préservée des outrages du temps. Jamais des édifices exposés à l’air ne se seraient ainsi maintenus, et ce souvenir enfoui s’est retrouvé tout entier. Les peintures, les bronzes, étaient encore dans leur beauté première, et tout ce qui peut servir aux usages domestiques est conservé d’une manière effrayante. Les amphores sont encore préparées pour le festin du jour suivant ; la farine qui allait être pétrie est encore là ; les restes d’une femme sont encore ornés des parures qu’elle portait dans le jour de fête que le volcan a troublé, et ses bras, desséchés, ne remplissent plus le bracelet de pierreries qui les entoure encore. On ne peut voir nulle part une image aussi frappante de l’interruption subite de la vie. Le sillon des roues est visiblement marqué sur les pavés dans les rues, et les pierres qui bordent les puits portent la trace des cordes qui les ont creusées peu à peu. On voit encore sur les murs d’un corps-de-garde les caractères mal formés, les figures grossièrement esquissées que les soldats traçaient pour passer le temps, tandis que ce temps avançait pour les engloutir.

Quand on se place au milieu du carrefour des rues, d’où l’on voit de tous côtés la ville, qui subsiste encore presque en entier, il semble qu’on attende quelqu’un, que le maître soit prêt à venir ; et l’apparence même de vie qu’offre ce séjour fait sentir plus tristement son éternel silence. C’est avec des morceaux de lave pétrifiée que sont bâties la plupart de ces maisons qui ont été ensevelies par d’autres laves. Ainsi, ruines sur ruines, et tombeaux sur tombeaux ! Cette histoire du monde, où les époques se comptent de débris en débris, cette vie humaine, dont la trace se suit à la lueur des volcans qui l’ont consumée, remplissent le cœur d’une profonde mélancolie. Qu’il y a longtemps que l’homme existe ! qu’il y a longtemps qu’il vit, qu’il souffre et qu’il périt ! Où peut-on retrouver ses sentiments et ses pensées ? L’air qu’on respire dans ces ruines en est-il encore empreint, ou sont-elles pour jamais déposées dans le ciel, où règne l’immortalité ? Quelques feuilles brûlées des manuscrits qui ont été trouvés à Herculanum et à Pompéia, et que l’on essaie de dérouler à Portici, sont tout ce qui nous reste pour interpréter les malheureuses victimes que le volcan, la foudre de la terre, a dévorées. Mais en passant près de ces cendres, que l’art parvient à ranimer, on tremble de respirer, de peur qu’un souffle n’enlève cette poussière, où de nobles idées sont peut-être encore empreintes. »

Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie, 1807

> Texte intégral dans Gallica : Paris, Lefevre, 1838

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Première de couverture avec portrait en médaillon de Théophile Gautier

Admiré par Baudelaire comme par Zola, le recueil Émaux et camées de Théophile Gautier inaugure la poésie parnassienne. Il est emblématique de « l’Art pour l’Art ». La première édition, parue en 1852, comprend dix-huit poèmes. Mais ce chiffre se modifie avec des ajouts lors des éditions successives : en 1872, l’édition définitive compte 53 poèmes. Écrits dans le refus des débordements lyriques qui caractérisaient la poésie romantique, ils expriment pleinement la sensibilité d’un poète épris de la réalité matérielle et abordent des sujets variés : l’Espagne, l’Égypte, la Carmen de Mérimée, l’Inès de las Sierras de Nodier, et même la main de Lacenaire, un assassin célèbre.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

1852

Gautier publie la nouvelle Arria Marcella, souvenir de Pompéi dans la Revue de Paris. Il publie également le recueil de poésies Émaux et camées qui devient le manifeste de la théorie de l'art pour l'art.

Théophile Gautier entre à la Société des Gens de Lettres et effectue un voyage en Orient.

1853

Gautier publie dans La Presse ses impressions de voyage en Orient, Constantinople.

1855

Gérard de Nerval est trouvé pendu rue de la Vieille-lanterne. Gautier, souffrant, assiste aux funérailles à Notre-Dame de Paris.

1857

Charles Baudelaire dédie ses Fleurs du mal à Théophile Gautier, « poète impeccable ».

Les Fleurs du mal : dédicace à Théophile Gautier

Charles Baudelaire et Théophile Gautier s’admirent mutuellement. La première dédicace de mars 1857 des Fleurs du mal, supprimée depuis, rend hommage à T. Gautier : « Au poète impeccable, le parfait magicien ès Lettres françaises, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. C. B. » Le manuscrit des Fleurs du mal ayant disparu, ces épreuves mises en pages font partie des rares documents témoins du processus d’écriture et de publication.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

1858 - 1859

Publication par Hetzel de l’Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, recueil en six volumes qui reprend les articles de critique théâtrale écrits par Gautier entre 1837 et 1852.

1862

Gautier est élu président de la Société nationale des beaux-arts. Il est entouré d'un comité de peintres reconnus comme Delacroix, Manet ou Puvis de Chavannes ou le graveur Gustave Doré.

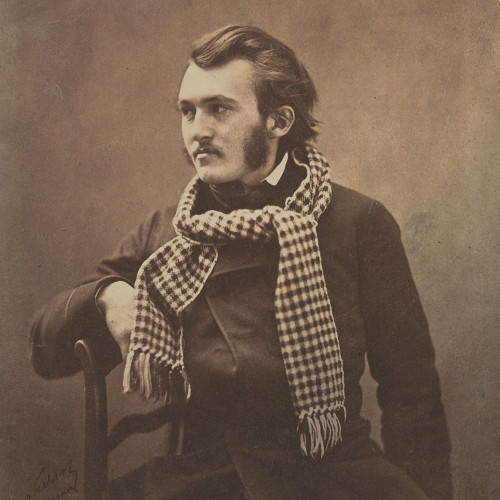

Gustave Doré avec une écharpe à carreaux

Gustave Doré a fait ses débuts auprès de Charles Philipon dans Le Journal pour rire en 1848. Il y rencontre Nadar qui perçoit immédiatement le talent de ce jeune homme de seize ans qui se partage alors entre le lycée et la caricature. Il le présente dans sa Lanterne Magique du Journal pour rire du 23 avril 1852 avec les autres dessinateurs de cette publication : « Ce jeune homme à tête de chouette c’est Gustave Doré », écrit-il en filant les louanges et en concluant : « Croyez-vous que la caricature meure en France avec ces enfants-là ? ». Gustave Doré a trouvé en Nadar un défenseur de sa peinture qui plaisait davantage au public anglais que français.

Les portraits de Doré par Adrien Tournachon et Félix Nadar sont nombreux : le premier en 1853, le dernier sur son lit de mort.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le baron de Sigognac en son château

Le jeune baron de Sigognac, en suivant la troupe des comédiens, deviendra un des leurs sous le nom du « Capitaine Fracasse ». Le début du roman le dépeint bien mélancolique en jeune gascon désargenté dans son « château de la misère ».

« Le baron de Sigognac, car c’était bien le seigneur de ce castel démantelé qui venait d’entrer dans la cuisine, était un jeune homme de vingt-cinq ou vingt-six ans, quoique au premier abord on lui en eût attribué peut-être davantage, tant il paraissait grave et sérieux. Le sentiment de l’impuissance, qui suit la pauvreté, avait fait fuir la gaieté de ses traits et tomber cette fleur printanière qui veloute les jeunes visages. Des auréoles de bistre cerclaient déjà ses yeux meurtris, et ses joues creuses accusaient assez fortement la saillie des pommettes ; ses moustaches, au lieu de se retrousser gaillardement en crocs, portaient la pointe basse et semblaient pleurer auprès de sa bouche triste ; ses cheveux, négligemment peignés, pendaient par mèches noires au long de sa face pâle avec une absence de coquetterie rare dans un jeune homme qui eût pu passer pour beau, et montraient une renonciation absolue à toute idée de plaire. L’habitude d’un chagrin secret avait fait prendre des plis douloureux à une physionomie qu’un peu de bonheur eût rendue charmante, et la résolution naturelle à cet âge y paraissait plier devant une mauvaise fortune inutilement combattue.

Quoique agile et d’une constitution plutôt robuste que faible, le jeune baron se mouvait avec une lenteur apathique, comme quelqu’un qui a donné sa démission de la vie. Son geste était endormi et mort, sa contenance inerte, et l’on voyait qu’il lui était parfaitement égal d’être ici ou là, parti ou revenu. » (Théophile Gautier, chapitre 1, Le Capitaine Fracasse, 1863.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

1863

Gautier reçoit une pension de trois mille francs du Ministère d'État. Il publie Le Capitaine Fracasse, qui avait d’abord paru dans la Revue nationale et étrangère en 1862-1863. Ce roman historique connaît un immense succès.

1866

La fille de Gautier, Judith, épouse Catulle Mendès mais Gautier n’assiste pas au mariage. Il entretient de mauvais rapports avec son gendre.

1868

Gautier se présente sans succès à l'Académie.

Il voyage à Genève et en Italie (Milan, Venise, Parme, Gênes).

Il est nommé bibliothécaire de la princesse Mathilde.

1869

Gautier se présente pour la dernière fois à l'Académie au fauteuil d'Empis mais toujours sans succès.

Il voyage en Égypte et séjourne à Genève.

1872

Théophile Gautier meurt d'une maladie cardiaque le 23 octobre dans sa maison de Neuilly. Il a le droit à des funérailles officielles avant d'être inhumé au cimetière Montmartre. Dumas fils prononce l'oraison funèbre et Victor Hugo, à Hauteville-House, compose le poème « À Théophile Gautier ».

1873

Parution du Tombeau de Théophile Gautier, hommage poétique rendu à Gautier par ses contemporains (Victor Hugo, François Coppée, Théodore de Banville, Louise Colet).

1874

Publication posthume d’Histoire du romantisme. Sentant qu'il allait mourir, Théophile Gautier a conçu ce livre pour lui survivre.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017)

Lien permanent

ark:/12148/mmb3wrp9phgb