René

© Thorvaldsens Museum, photographie de Jakob Faurvig, Domaine public CCO

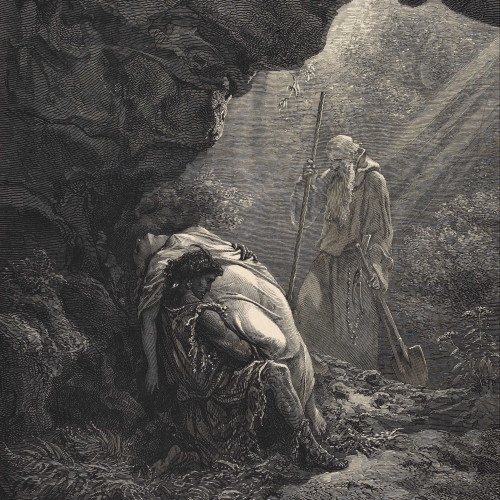

Pièce de nuit, scène finale du René de Chateaubriand

© Thorvaldsens Museum, photographie de Jakob Faurvig, Domaine public CCO

L’histoire d’un amour impossible

Fortement inspiré, jusqu’à un certain point, de l’enfance de Chateaubriand au château de Combourg, ce très court roman met en scène un personnage entretenant une relation fusionnelle avec sa sœur (là où l’auteur avait au contraire exalté sa muse imaginaire, sa « Sylphide », projection de sa sœur Lucile avec laquelle il jouait dans les landes).

Je ne trouvais l’aise et le contentement qu’auprès de ma sœur Amélie. Une douce conformité d’humeur et de goûts m’unissait étroitement à cette sœur.

Bibliothèque nationale de France

Laissant sa sœur seule au château familial, René commence par tenter d’oublier l’inexplicable mélancolie qui le ronge en voyageant à travers l’Europe du 18e siècle. Après la mort de leur père et son retour au pays, lui et sa sœur se rapprochent peu à peu. Mais au lieu de connaître le bonheur de la vie familiale, Amélie dépérit, avant de s’enfuir au couvent.

Grand Dieu, qui vis en secret couler mes larmes […], tu sais combien de fois je me jetai à tes pieds pour te supplier de me décharger du poids de l’existence !

Bibliothèque nationale de France

Les tourments du narrateur sont en réalité multiples : il s’en veut de n’avoir pas réalisé son propre amour contre-nature pour sa sœur, de n’avoir pas su la protéger en s’éloignant d’elle, et d’être ainsi la cause indirecte de sa retraite au fond d’un couvent. Peu de temps après avoir pris le voile, Amélie meurt, et René, après avoir lui-même renoncé à se faire moine, choisit d’expier le poids de sa culpabilité au fond d’une forêt du Nouveau-monde.

Nature et sentiments

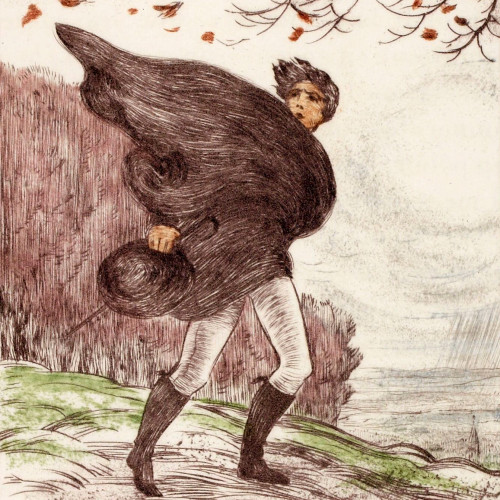

Déconnecté du contexte politique (le voyage en Amérique de René, qui a lieu en 1755, n’est pas la cause d’une émigration révolutionnaire), René traduit au contraire un rejet global de l’actualité en mettant en scène des personnages entièrement tournés vers leurs sentiments. La tentative de René de voyager et de s’immerger dans le « siècle » n’apporte nul remède à sa tristesse. Seul le sein de sa famille semble apaiser ses tourments, mais cette consolation lui est refusée en raison de l’impureté des sentiments que lui porte sa sœur. Rejetant la solution chrétienne de la renonciation aux joies terrestres par l’immersion dans la vie monastique, le narrateur choisit la fuite dans la nature.

René chez les Natchez

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Chateaubriand s’est plus concrètement souvenu de son voyage en Amérique et de sa rencontre avec Philippe Le Coq, un Français venu vivre parmi les Indiens. Toutefois, contrairement aux descriptions d’Atala où la nature est chantée pour ses beautés évoquant la perfection du Créateur, René semble davantage la louer pour son silence et sa solitude écrasante, à la fois loin de Dieu et loin des hommes.

Un prélude au Génie du christianisme

Le choix de publier René d’abord au sein du Génie du christianisme, puis de l’insérer à la suite d’Atala fait sens : la scène où le père Souël raille les sentiments exacerbés de René évoque pour Chateaubriand l’impossibilité de soigner le « mal du siècle » par la religion, qui n’apporte qu’un secours relatif aux tourments du narrateur. C’est d’ailleurs ce qu’il précise dans la préface, en citant un long extrait d’un chapitre du Génie du christianisme intitulé « du vague des passions ».

La religion chrétienne nous offre sans cesse le double tableau des chagrins de la terre et des joies célestes, et par ce moyen elle fait dans le cœur une source de maux présents et d’espérances lointaines, d’où découlent d’inépuisables rêveries.

Si la solution à ses « passions de l’âme » n’est pas la plongée dans la dévotion, elle ne se trouve pas non plus dans la vie sauvage, ni dans l’amour pur transfiguré par le christianisme que Chactas évoquait en racontant sa vie dans Atala. L’amour contre-nature, les tourments moraux, la mélancolie et l’exaltation religieuse de René et d’Amélie, rongés par leurs pulsions incestueuses, sont tout aussi néfastes que les sentiments purs et l’innocente ignorance d’Atala, qui choisit de mourir plutôt que de céder à la tentation de la chair.

Un manifeste du romantisme

On a vu naître cette coupable mélancolie qui s’engendre au milieu des passions, lorsque ces passions, sans objet, se consument d’elles-mêmes dans un cœur solitaire.

René

Imaginé lors du séjour de Châteaubriand à Londres et faisant directement suite à Atala, René met en scène un personnage en proie au « mal du siècle ». Enfui aux Amériques, vivant en solitaire parmi la tribu des Natchez, errant dans les bois comme un sauvage, le personnage principal finit par accepter de se confier à ses deux seuls amis, Chactas, le héros d’Atala, devenu un vieux chaman âgé, et le père Souël, un missionnaire français, à qui il narre l’histoire dramatique de sa vie et de son amour incestueux pour sa sœur Lucile. Comme Atala, René sert d’illustration aux idées défendues dans le Génie du christianisme, œuvre majeure.

© CD92/Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand

© CD92/Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand

Tourmenté par la morale et retiré du monde, René inaugure aussi la galerie des portraits du 19e siècle, où d’autres personnages tenteront de trouver, par la solitude ou au contraire dans l’action, la solution à leur « spleen » : de l’Oberman de Sénancour, des Confessions d’un enfant du siècle de Musset jusqu’au Rastignac de Balzac, René joue le rôle d’un véritable manifeste de la sensibilité romantique.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mmxhtm0r3jqk3