Cromwell et sa préface

Bibliothèque nationale de France

Révolution anglaise

En 1649, le roi Charles Ier d’Angleterre est renversé par le Parlement. Mais les tensions entre le roi et le Parlement ont commencé dès 1640 : c’est la « Grande Rébellion ». Elle prend son origine dans la révolte des Écossais de 1637, qui refusent de se soumettre à la religion du roi. Celui-ci se prépare à leur faire la guerre, mais le Parlement refuse de voter les fonds nécessaires, et les Écossais l’emportent. En 1642, une guerre civile éclate entre le roi et le Parlement. Le Sud, plus riche, est du côté du Parlement, alors que le Nord semble soutenir le roi. En 1645, le Parlement crée la New Model Army, avec Oliver Cromwell à sa tête. En juin 1645, le roi perd la guerre et est emprisonné.

De 1646 à 1649, le mouvement révolutionnaire se radicalise. Les « niveleurs » militent pour une vraie démocratie du peuple et les « indépendants » pour leur liberté religieuse. En 1648, le roi, qui s’est enfui, recommence la guerre qu’il perd à nouveau. L’armée, devenue le premier pouvoir en Angleterre, en profite pour nettoyer le Parlement et faire juger le roi qui est exécuté le 30 janvier 1649. La République, ou « Commonwealth et État libre », est proclamée, au prix d’une pacification violente de l’Irlande et de l’Écosse.

Bibliothèque nationale de France

La pièce et la préface

Dans les années 1820, pour s’imposer sur la scène littéraire et espérer vivre de sa plume, il fallait réussir au théâtre. Après quelques essais infructueux, Victor Hugo décida de frapper un grand coup en préparant à partir du 6 août 1826 une pièce historique consacrée à Cromwell. Pourquoi ce sujet, remis à la mode par l’histoire (Histoire de Cromwell, Villemain, 1819) et par la fiction (Woodstock, Walter Scott, traduit en mai 1826) ? Parce qu’il était impossible sous la Restauration de parler directement de la Révolution française ; à défaut, l’exécution du roi Charles Ier évoquait celle de Louis XVI, tandis que Cromwell réunissait en lui, en quelque sorte, les figures de Robespierre et de Napoléon.

Mais consciemment ou non, manifestation de puissance ou erreur de jeunesse, Victor Hugo se laissa dépasser par son sujet : son Cromwell achevé seulement en septembre 1827 compte une petite centaine de rôles, et près de sept mille vers – c’est-à-dire plus de trois fois Le Cid, plus de quatre fois Phèdre. En gros, Cromwell est un drame dont chacun des cinq actes est l’équivalent d’une pièce classique. Sa représentation intégrale, encore attendue, excéderait sans doute les sept heures.

Cromwell couvre de rides toutes les tragédies modernes de nos jours. Quand il escaladera le théâtre, il y fera une révolution et la question sera résolue.

Préface de Cromwell

Ce paragraphe est emprunté aux développements sur le grotesque, « type nouveau introduit dans la poésie » qui permet de distinguer « la littérature romantique » (alias « l’art moderne » ) de « la littérature classique » (alias « l’art antique »).

« Il y aurait, à notre avis, un livre bien nouveau à faire sur l’emploi du grotesque dans les arts. On pourrait montrer quels puissants effets les modernes ont tirés de ce type fécond sur lequel une critique étroite s’acharne encore de nos jours. Nous serons peut-être tout à l’heure amené par notre sujet à signaler en passant quelques traits de ce vaste tableau. Nous dirons seulement ici que, comme objectif auprès du sublime, comme moyen de contraste, le grotesque est, selon nous, la plus riche source que la nature puisse ouvrir à l’art. »

Victor Hugo, Cromwell, préface.

> Texte intégral dans Gallica : Paris, Hetzel, 1881.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Bien qu’écrite très rapidement dans le courant du mois d’octobre 1827, elle évite aussi les références à l’actualité : pas un mot sur les comédiens anglais qui venaient de jouer Shakespeare à l’Odéon, récemment redécouvert en France grâce aux efforts conjugués de Letourneur, Pichot et Guizot, pas d’allusion directe au Racine et Shakespeare de Stendhal, pourtant lu de près, etc. Victor Hugo fait une nouvelle fois preuve de sa rare capacité à réorganiser les idées de son temps en se les appropriant, c’est-à-dire à mélanger de façon très étroite ce qui lui appartient en propre et ce qui vient d’ailleurs. Avec cette préface il n’a certes pas inventé à lui tout seul le romantisme, mais il n’a pas non plus, comme on n’a eu de cesse de le lui reprocher, procédé à la compilation pure et simple des idées esthétique de Schlegel, de Mme de Staël, de Chateaubriand, de Stendhal et de quelques autres.

La préface de Cromwell rayonnait à nos yeux comme les Tables de la Loi sur le Sinaï, et ses arguments nous semblaient sans réplique. Les injures des petits journaux classiques contre le jeune maître, que nous regardions dès lors et avec raison comme le plus grand poète de France, nous mettaient en des colères féroces."

Les trois âges de l’humanité

Cromwell

Considérée comme la « Bible » des romantiques, le mot est de Liszt, la pièce de théâtre de Victor Hugo Cromwell est aujourd’hui moins connue pour son intrigue que pour sa préface. C’est un pamphlet d’une efficacité redoutable contre le théâtre classique et néo-classique, qui régnait alors sur les scènes françaises. Art poétique du siècle, ou de Victor Hugo qui l’appliqua dans toute son œuvre, il développe trois idées principales : la liberté dans l’art, la revendication du grotesque, et l’autonomie du génie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Elle commence par une brève histoire de l’humanité et de sa littérature, celle-ci étant l’expression de celle-là, application d’une idée de Bonald sur un canevas inspiré successivement de Rousseau et de Chateaubriand. Les trois âges de l’humanité correspondent chacun à un genre poétique. Les temps primitifs et la société patriarcale ont pour expression l’ode, pour livre la Bible, et pour personnages des colosses (Adam, Caïn, Noé). L’antiquité et sa société organisée ont pour expression l’épopée, pour livres les poèmes d’Homère et les tragédies grecques, et pour personnages des géants (Achille, Atrée, Oreste). L’avènement du christianisme qui ouvre la société moderne marque la dernière rupture : à religion et à société nouvelle, poésie nouvelle. Victor Hugo se distingue ici de Chateaubriand, car le vrai génie du christianisme, pour lui, est d’apporter dans l’art non seulement l’âme mais l’homme entier, complet, âme et corps indissolublement mêlés, beau et laid, gracieux et difforme, sublime et grotesque à la fois. Le trait caractéristique qui sépare la littérature dite romantique de la littérature dite classique se résume donc à un nouveau type et à une nouvelle forme : « Ce type, c’est le grotesque. Cette forme, c’est la comédie. » Au spiritualisme de Chateaubriand en prose et de Lamartine en vers, Victor Hugo substitue un nouveau dogme de l’incarnation. Conséquence lointaine de cette évolution : les héros sur la scène laissent une place au peuple. Et la monotonie des canons esthétiques classiques se morcelle en une infinité de figures possibles : « Le beau n’a qu’un type ; le laid en a mille. »

Le surgissement du grotesque dans l’ère moderne est longuement analysé, depuis les origines (Pétrone, Juvénal, Apulée) jusqu’aux trois « Homères bouffons » jetés sur le seuil de la poésie moderne : « Arioste, en Italie ; Cervantès, en Espagne ; Rabelais, en France. » Mais celui dont l’œuvre peut vraiment répondre à la Bible de la première période, comme à celle d’Homère dans la deuxième, « c’est Shakespeare, ce dieu du théâtre, en qui semblent réunis, comme dans une trinité, les trois grands génies caractéristiques de notre scène : Corneille, Molière, Beaumarchais ». Ses héros ne sont plus des colosses ni des géants, mais des hommes comme Hamlet, Macbeth ou Othello.

Cet ouvrage est de ceux qui servent doublement les progrès de l’art : c’est à la fois une expérience hardie, et l’exposition d’une nouvelle poétique du drame. Je dis nouvelle, quoique beaucoup d’idées qui sont aujourd’hui à la mode s’y trouvent reproduites ; mais M. Victor Hugo peut justement réclamer comme sienne toute cette théorie sur le grotesque considéré comme l’un des principaux traits et peut-être même comme le trait de caractère de la poésie dramatique moderne.

Le drame romantique

William Shakespeare (1564-1616)

Les pièces de théâtre de Shakespeare sont redécouvertes au 19e siècle par les romantiques pour qui Shakespeare représente la transgression des règles du théâtre classique (unité de temps, de lieu et d’action), la liberté de la forme et de langage, et le mélange des genres (grotesque et sublime). Une troupe anglaise vient donner plusieurs représentations au théâtre de l’Odéon en 1827 : Alexandre Dumas, Victor Hugo mais aussi Berlioz s’enthousiasment.

Dans sa notice intitulée M. Beyle par lui-même, Stendhal note qu’entre 1803 et 1806 : « Beyle travaillait douze heures par jour, il lisait, Montaigne, Shakespeare, Montesquieu, et écrivait le jugement qu’il en portait ». Dans Racine et Shakespeare, Stendhal confrontera les deux dramaturges pour appeler la venue d’une littérature moderne faite pour son siècle.

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

Comme le nouveau théâtre se rapproche de la vérité, il n’a plus besoin des trois unités du théâtre classique (temps, lieu, action). Seule l’unité d’action mérite le respect, les deux autres sont dénoncées comme purement artificielles. C’est une imitation mal comprise des auteurs des siècles passés qui a pu faire perdurer ces archaïsmes contraires à la nature. Refuser d’imiter, c’est s’opposer à l’école classique. Victor Hugo trouve des accents de jeune tribun pour clamer la libération de l’art : « Mettons le marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes. Jetons bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l’art ! Il n’y a ni règles, ni modèles ; […]. »

La préface n’est pas avare de formules brillantes, souvent plus complexes qu’il n’y paraît. Loin d’être un simple appel à la révolution contre les règles à laquelle on l’a quelquefois résumée, elle rappelle au passage que le génie doit maîtriser parfaitement la langue. Car si « le drame est un miroir où se réfléchit la nature », il ne saurait être « un miroir ordinaire », mais bien « un miroir de concentration » : « Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art. » Cette dernière transforme en poésie la prose du monde car « le vers est la forme optique de la pensée ». Il est donc à la pensée ce que le drame est à la nature : un miroir de concentration. Contrairement à Stendhal, Victor Hugo ne le bannit pas sous prétexte de réalisme, mais le modernise pour en faire un vers, non sans provocation, qui « serait bien aussi beau que de la prose ». Il conclut, sur cette question brûlante à l’époque, par une pirouette finale et magistrale : « Au reste, que le drame soit écrit en prose, qu’il soit écrit en vers, qu’il soit écrit en vers et en prose, ce n’est là qu’une question secondaire. Le rang d’un ouvrage doit se fixer, non d’après sa forme, mais d’après sa valeur intrinsèque. Dans des questions de ce genre, il n’y a qu’une solution. Il n’y a qu’un poids qui puisse faire pencher la balance de l’art : c’est le génie. »

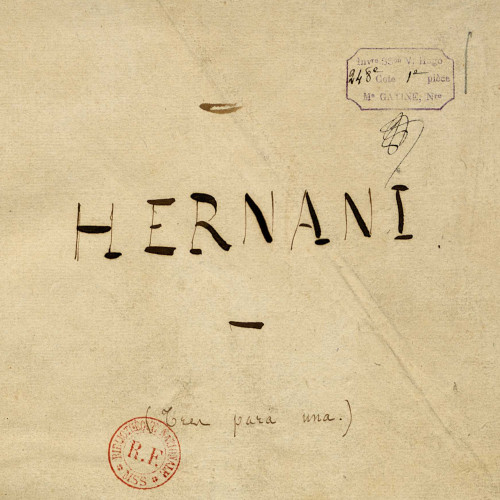

Liberté dans l’art, revendication du grotesque, autonomie du génie : l’art poétique de Victor Hugo s’est clarifié, et la formule du nouveau théâtre est lancée. Il ne lui restera plus qu’à la mettre en pratique de façon plus efficace qu’avec Cromwell. Il devra s’y reprendre encore à deux fois : d’abord en écrivant Marion de Lorme, qui sera interdite par la censure (Louis XIII évoquant trop pour elle son dernier descendant Charles X), puis enfin Hernani, que la censure cette fois laissera passer à contrecœur, et qui remportera le succès que l’on sait à la Comédie française à partir de février 1830.

Manuscrit autographe de Cromwell

La longue préface de Cromwell est considérée comme le manifeste du romantisme. C’est une attaque en règle d’une efficacité redoutable contre le théâtre classique et néo-classique, qui régnait alors sur les scènes françaises. Art poétique, la préface développe trois idées principales : la liberté dans l’art, la revendication du grotesque, l’autonomie du génie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Hernani

« Je suis une force qui va ! », clame Hernani, voué à venger son père en tuant le roi, Don Carlos. Paria, il tombe amoureux de Doña Sol, promise à son oncle le duc Gomez et convoitée par Don Carlos. Davantage que les élans du cœur, c’est l’honneur qui dicte leur comportement et les mène à la mort. Hernani marque la naissance du drame romantique. Écrite en prose, se déroulant dans plusieurs lieux, durant bien plus que les 24 heures réglementaires du théâtre classique, et osant représenter la violence et la mort sur scène, la pièce choque ses contemporains. Le 25 février 1830, la foule se presse pour assister à la première d’Hernani, jouée à la Comédie-Française. Entre applaudissements des romantiques et huées des classiques, le vacarme est tel que cette représentation a été qualifiée de « bataille ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2015).

Lien permanent

ark:/12148/mm8jg7dx8vp83