De l’Allemagne

Bibliothèque nationale de France

Dresde, vers 1810

« Depuis la réformation, les princes de la maison de Saxe ont toujours accordé aux lettres la plus noble des protections, l’indépendance. On peut dire hardiment que, dans aucun pays de la terre, il n’existe autant d’instruction qu’en Saxe et dans le nord de l’Allemagne. C’est là qu’est né le protestantisme, et l’esprit d’examen s’y est soutenu depuis ce temps avec vigueur. Pendant le dernier siècle, les électeurs de Saxe ont été catholiques ; et quoiqu’ils soient restés fidèles au serment qui les obligeait à respecter le culte de leurs sujets, cette différence de religion entre le peuple et ses maîtres a donné moins d’unité politique à l’état. Les électeurs rois de Pologne ont aimé les arts plus que la littérature, qu’ils ne gênaient pas ; mais qui leur était étrangère. La musique est cultivée généralement en Saxe ; la galerie de Dresde rassemble des chefs-d’œuvre qui doivent animer les artistes. La nature, aux environs de la capitale, est très pittoresque, mais la société n’y offre pas de vifs plaisirs ; l’élégance d’une cour n’y prend point, l’étiquette seule peut aisément s’y établir. »

Madame de Staël, De l’Allemagne, Paris, Ed. Lefevre, 1838

> Texte intégral dans Gallica

Bibliothèque nationale de France

Charles-Eloi Vial parle de De l’Allemagne de Germaine de Staël

Éloge des arts allemands

Johann Wolfgang von Goethe

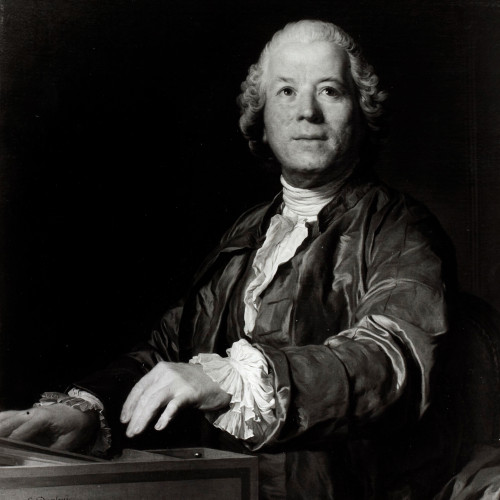

Écrivain allemand, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) commence son activité au siècle des Lumières. Auteur de poèmes, romans, drames et souvenirs, il fonde la littérature allemande moderne et promeut en même temps l’ouverture à l’universel. « La nature semble agir pour elle-même, l’artiste agit en tant qu’homme, pour le bien des hommes. » Influencé au départ par le mouvement Sturm und Drang ( « Tempête et passion » ), il évolue par la suite vers un style classique. Avec Les Souffrances du jeune Werther, publiées en 1774, Goethe crée le prototype du héros romantique dont l’influence sera considérable. Ses qualités de dramaturge, poète et philosophe s’expriment magistralement avec Faust (1808-1832), pièce qui l’a occupé toute sa vie et grâce à laquelle il connaît une réputation internationale.

Dans De l’Allemagne, Madame de Staël évoque le Werther de Goethe, qu’elle admire : « Ce qui est sans égal et sans pareil, c’est Werther : on voit là tout ce que le génie de Goethe pouvait produire quand il était passionné. L’on dit qu’il attache maintenant peu de prix à cet ouvrage de sa jeunesse ; l’effervescence d’imagination, qui lui inspira presque de l’enthousiasme pour le suicide, doit lui paraître maintenant blâmable. Quand on est très jeune, la dégradation de l’être n’ayant en rien commencé, le tombeau ne semble qu’une image poétique, qu’un sommeil environné de figures à genoux qui nous pleurent ; il n’en est plus ainsi même dès le milieu de la vie, et l‘on apprend alors pourquoi la religion, cette science de l‘âme, a mêlé l’horreur du meurtre à l’attentat contre soi-même. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Quelques critiques français ont prétendu que la littérature des peuples germaniques était encore dans l’enfance de l’art ; cette opinion est tout à fait fausse.

Bibliothèque nationale de France

Grâce à Germaine de Staël, les Allemands étaient ainsi reconnus comme un peuple créatif, à l’égal des Italiens. Cela n'empêche pas l’autrice de faire preuve d’objectivité, et même se montrer critique envers l’Allemagne, comme lorsqu’elle écrit que « les poêles, la bière et la fumée forment autour des gens du peuple en Allemagne une sorte d’atmosphère lourde et chaude dont ils n'aiment pas à sortir ».

La censure de Napoléon

Pour des raisons politiques, Mme de Staël ne pouvait pas directement évoquer les premières contestations de la domination française en Allemagne, notamment le Discours à la nation allemande de Fichte écrit en 1806, ni le pamphlet L'Allemagne dans sa profonde humiliation, dont Napoléon avait fait fusiller l'éditeur à la même époque. Médiateur de la Confédération du Rhin, Napoléon était d’ailleurs complètement absent du livre, et n’était évoqué, qu’en filigrane, par le portrait de Frédéric II de Prusse, dans des allusions à Charles Quint ou à Attila.

Confédération des états du Rhin le 25 juillet 1806

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les prémices de l’Europe

La publication de ce livre à Londres en 1813, quelques semaines après Leipzig, la fameuse « bataille des nations », fit l’effet d’une bombe : les Allemands prenaient conscience de leur unité, mais ils se rendaient aussi compte qu'ils n'avaient pas besoin de la domination française pour exister en tant que nation. Le « génie allemand » était présenté comme tout aussi important selon Germaine de Staël que le « génie italien » ou le « génie anglais ». Pour elle, leur puissance créatrice devait permettre aux Allemands d’en finir enfin avec la féodalité.

Grâce au livre de cette illustre voyageuse, on se décida enfin, au-delà du Rhin et sur les bords de la Seine, à faire plus ample connaissance avec nous.

De là découle le sentiment national allemand, qui allait mener à l’unification en 1871, mais aussi, par ricochet, à la prise d’indépendance de nations autrefois morcelées mais unies par une culture commune comme l’Italie, la Belgique, la Pologne ou la Hongrie. Il s’agit donc du fondement même de l’idée d’Europe des nations, à l’origine de toute la diplomatie européenne du19e siècle, mais également des origines de l’Europe actuelle. Par son rejet du despotisme et son refus de la censure, il s’agit d'un manifeste de la pensée libérale, dont Mme de Staël est l’inspiratrice, mais aussi d’un jalon majeur dans la naissance du romantisme.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mmk6g58n8fxjw