-

Article

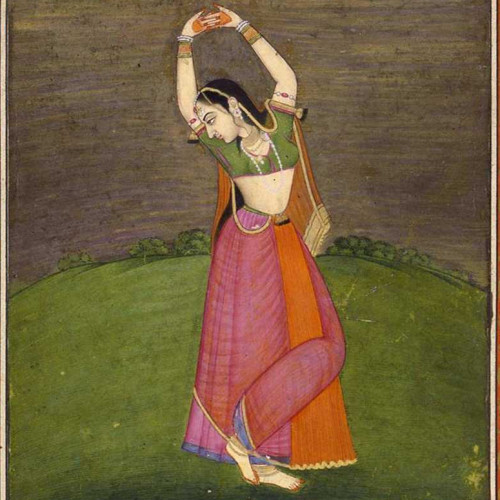

ArticleTechniques de la miniature indienne

-

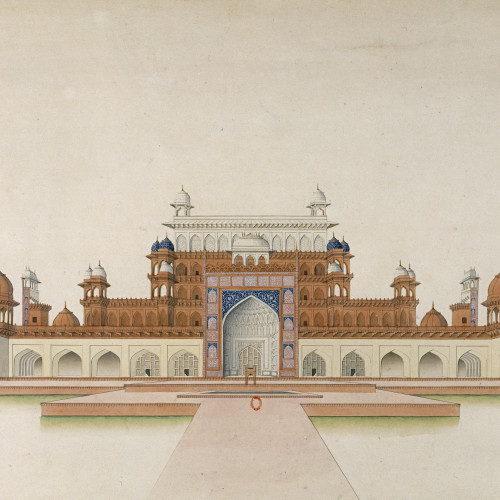

Article

ArticleLes portraits princiers en Inde moghole

-

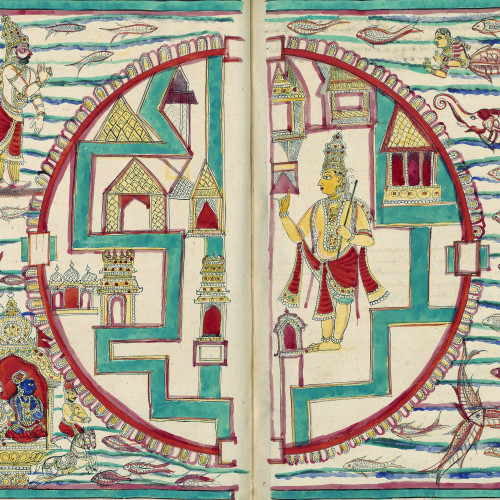

Album

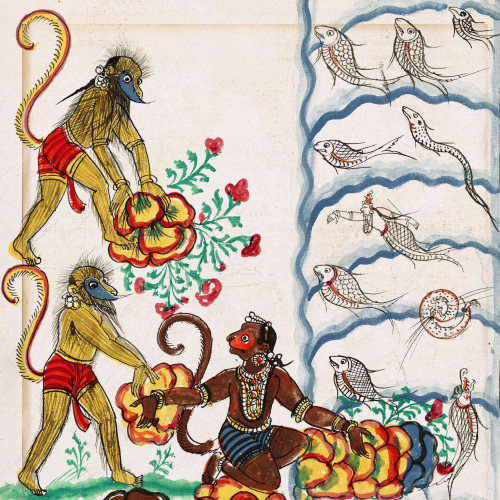

AlbumDivinités peintes du sud de l’Inde

-

Article

ArticleLa figuration de la musique en Inde

-

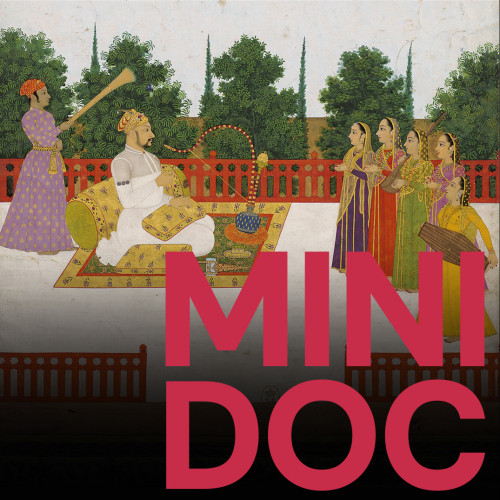

Vidéo

VidéoLa Guirlande des Ragas

-

Album

AlbumL’eau dans les peintures indiennes

-

Album

AlbumLe feu dans les peintures indiennes

-

Album

AlbumLes arbres dans les peintures indiennes

-

Album

AlbumLes company paintings

-

Article

ArticleLes collections de peintures indiennes à la BnF

Techniques de la miniature indienne

Bibliothèque nationale de France

Combat de chameaux

Le thème du combat de chameaux est d’origine persane. Il avait inspiré le célèbre peintre Behzad à Hérat vers la fin du 15e ou le début du 16e siècle. Il semble que ce soit le peintre Abd us-Samad Shirazi, qui fût à partir de 1549 au service de Humayun, puis occupa jusqu’au début du 17e siècle différentes charges sous le règne d’Akbar, qui, à l’imitation de Behzad, traita le premier ce thème en Inde. Par la suite, de nombreux artistes indiens représenteront des combats de chameaux, spectacle qui fascinait également le public de l’Inde.

Bibliothèque nationale de France

Dans l’atelier

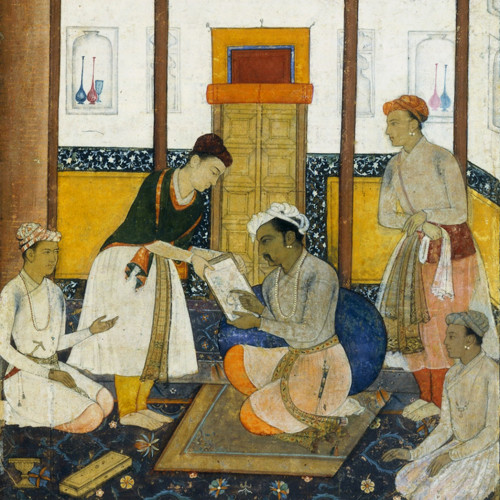

Abu’l Assan Nadir uz-Zaman présentant son œuvre à Jahangir

Le peintre, qui offre ici une de ses œuvres à l’empereur, peut être identifié sans hésitation avec le célèbre Abu’l Assan dit Nadir uz-Zaman, fils du peintre Aqa Riza. Dans ses Mémoires, l’empereur Jahangir fait en 1618 l’éloge des qualités de ce peintre qu’il combla d’ailleurs de toutes sortes d’honneurs et de bienfaits. Abu’l Assan était né vers 1588, mais on n’a toutefois guère d’exemple d’œuvres qui aient été peintes par lui après 1620.

Cette peinture a, de plus, l’intérêt de montrer la passion que Jahangir éprouvait pour la peinture. Il examinait chaque œuvre qui était exécutée dans son atelier pour juger de ses qualités ou de ses imperfections. (F. R.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dans un atelier, les fonctions de calligraphe, de dessinateur, de coloriste et de relieur peuvent cohabiter. Avant d’être consacré peintre, l’apprenti doit copier des modèles à l’aide de calques (exécutés sur de minces peaux de chèvre ou de gazelle) ou de poncifs, jusqu’à ce qu’il puisse les reproduire de mémoire.

Sur le fond blanc uni, une première esquisse en rouge met en place les éléments principaux (architecture, personnages, costumes, chevaux, mobiliers, etc.), puis les masses colorées sont appliquées et un contour définitif plus foncé achève le travail. Les détails (traits des visages, bijoux) interviennent à la fin. Le peintre travaille assis par terre, la feuille fixée sur une planchette ; son matériel se compose d’un assortiment de pinceaux en poils de chèvre ou d’écureuil et de valves de coquillages pour contenir les couleurs. Un pinceau composé d’un poil unique peut servir à tracer les lignes de la chevelure et des yeux.

Papiers et pigments

La princesse Padmavati

La princesse est parée de bijoux et porte un voile de mousseline brodé d’or. Au-dessus d’elle, un tapis roulé, doré avec semis de fleurs rouges et dans le fond, des niches remplies de flacons de verre, de porcelaines de Chine « bleu et blanc » et des coupes de fruits. Le visage se profile sur une fenêtre dorée dont le dessin et le paysage rappellent le jeu de gangifa de Lucknow, ici exposé. Il s’agit probablement du portrait idéalisé de l’héroïne d’un ouvrage littéraire. Parmi les nombreux ouvrages rapportés par Gentil et donnés à la Bibliothèque du roi en 1778, on peut relever un manuscrit en langue vernaculaire, copie de 1719 en awadhi de l’Histoire de Padmavati. En 1923, la création à Paris de l’opéra-ballet d’Albert Roussel, Padmavati, dont le rôle titre s’inspirait aussi de récits indiens, mit en scène la légende de cette princesse rajpute de Chittor qui préféra se donner la mort (pratique du jauhar), plutôt que d’être livrée au vainqueur musulman.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le papier, en fibres végétales (bambou, jute, chanvre) ou de chiffons de coton, de lin, parfois de soie (Deccan), peut être teinté avec des décoctions de safran, de henné ou de feuilles d’indigotier. Pour les rendre résistantes, les feuilles sont encollées d’amidon, de gomme ou de glucose et, après séchage, lustrées avec une pierre dure pour que le pinceau glisse facilement.

Les pigments sont d’origine naturelle. Le noir se fabrique avec du carbone (noir de fumée) ou est d’origine métallo-gallique (sel métallique et tannin). Il y a deux sortes de blanc, blanc de céruse et talc. Le jaune et l’orange s’obtiennent à partir de safran, de minium, de soufre ou d’écorce de henné, mais le jaune orpiment, typiquement indien, provient de concrétion d’urine de vache nourrie de feuilles de manguier et se trouve à l’état pur dans le sol. Le jaune mélangé à l’indigo donne un vert pomme. Les pigments d’origine minérale sont le vert de malachite, le rare bleu de lapis-lazuli, qui provient du Kerman, ou l’azurite, qui est un carbonate de cuivre. Le vert de gris peut trouer le papier mais, mélangé au safran, il donne la couleur pistache. Toute la gamme des ocres et des bruns provient des terres, tandis que le rouge laque est extrait de la cochenille. La gouache est obtenue en mélangeant les pigments à de l’eau amidonnée ou à de la gomme arabique diluée à chaud. Les surfaces dorées et argentées sont appliquées avant les autres coloris, à la feuille ou en solution, et frottées au recto, avec un morceau d’ivoire ou de pierre dure. La miniature achevée, posée sur une plaque de marbre, subit un ultime polissage au verso, ce qui confère à ses couleurs un éclat quasi émaillé.

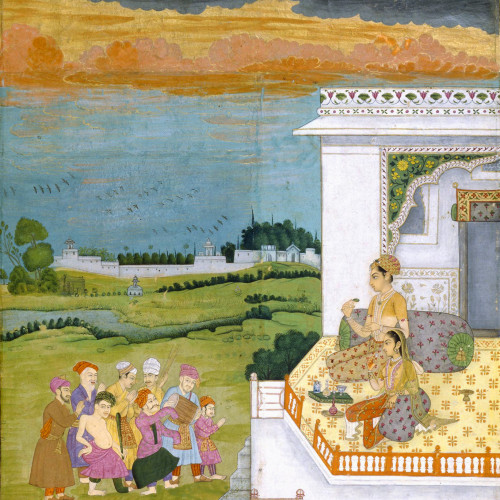

Visite à un couple princier

Le prince et sa maîtresse sont à la terrasse de leur palais, face aux murs d’un bourg. Ils regardent le spectacle que leur donne un groupe de gens du peuple parmi lesquels sont deux bouffons. Peut-être cette scène se rattache-t-elle à un récit indien populaire au 18e siècle. (F. R.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Burhan Nizam al-Mulk II d’Ahmadnagar

Ce portrait est celui d’un souverain de la dynastie musulmane des Nizam Shahi d’Ahmadnagar, au nord du Deccan, fondée en 1490 et qui dura jusqu’en 1600, date à laquelle la capitale fut pillée par les Moghols avant que le royaume ne soit totalement intégré dans l’empire par Shah Jahan en 1637. En raison même de cette brièveté, les peintures de l’école d’Ahmadnagar sont peu nombreuses. La facture de cette délicate miniature sur fond or, à la manière d’une icône ou de quelque peinture primitive italienne, est d’une rareté insigne. Elle représente probablement Burhan al Mulk II, qui régna de 1591 à 1595 sur le royaume chiite d’Ahmadnagar. Assis sur un trône, il offre à un courtisan un objet en or ; un jeune page lui tend un pan, tandis qu’il est éventé par le porteur de sabre.

Au 16e siècle, dans le Deccan, des dynasties musulmanes locales succédèrent au sultanat des Bahmanides, antérieur aux invasions mogholes. Ces royaumes d’Ahmadnagar, de Bijapur, de Golconde et plus tard d’Hyderabad, qui étaient en partie chiites, alors que les Moghols étaient sunnites, possédèrent leur style propre qui se distinguait de l’art moghol. L’apport indien provenait du dernier grand royaume hindou de Vijayanagara, tandis que les apports étrangers, plus cosmopolites, provenaient aussi bien d’Afrique, d’Arabie ou de Perse que d’Anatolie. L’influence moghole est certes perceptible, notamment dans l’art du portrait, mais on y discerne un goût prononcé pour le luxe, le goût des étoffes, de l’or et du décor. La palette des couleurs est étendue et les compositions, plus élaborées, sont souvent ponctuées de fleurs géantes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les marges constituent un élément non négligeable des miniatures mogholes : filets de couleurs, lavis ou guirlande dorée, bordent la miniature, puis une marge, sablée d’or ou d’argent ou de papier marbré ou encore décorée au pochoir, encadre la page peinte.

Lien permanent

ark:/12148/mmthn4vr4wtjj