Le texte et ses sources

Bibliothèque nationale de France

Mappemonde en TO

Bibliothèque nationale de France

Mappemonde d’Ebstorf

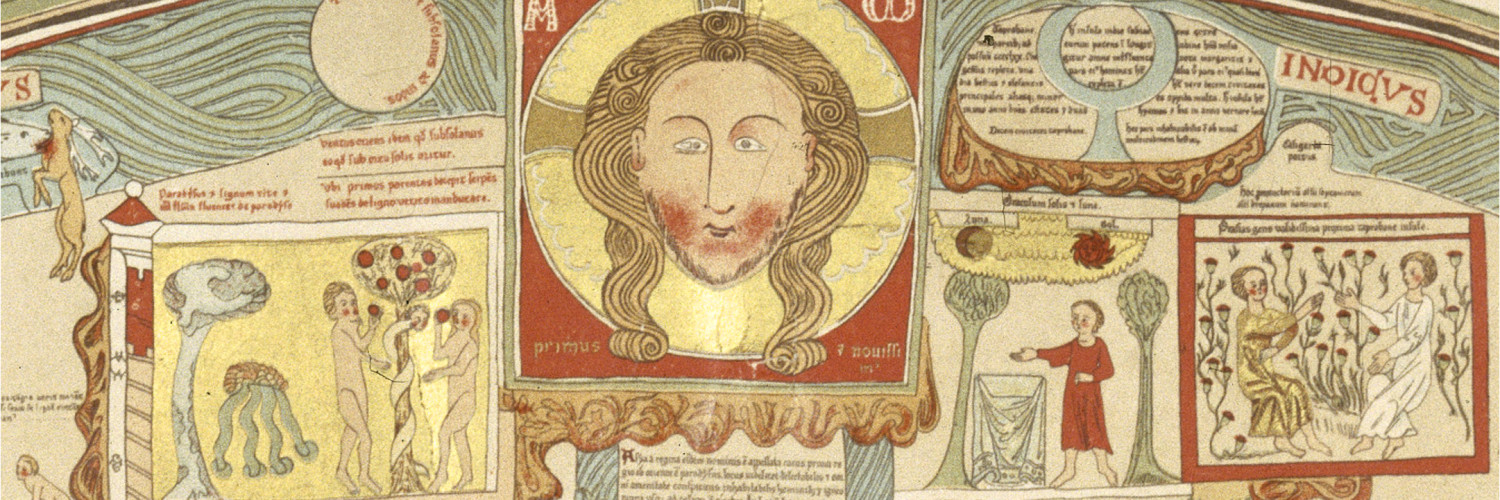

Cette grande mappemonde d’environ 12 m2, réalisé au 13e siècle pour le couvent d’Ebstorf en Allemagne, devait être déployée aux yeux des religieuses, fidèles et pèlerins. Elle se présente comme un cercle figurant l’orbis terrae, la terre habitée, l’œkoumène des Grecs, nostra habitatio pour les auteurs médiévaux.

Orientée l’est en haut, cette mappemonde figure les trois parties du monde connu, l’Afrique, l’Asie et l’Europe, enserrées entre les bras du Christ. Le jardin d’Éden avec Adam et Ève est représenté à l’est, à droite de la tête du Christ. Au centre est figurée Jérusalem, « ombilic de la terre », symbole de la victoire sur les ténèbres et sur la mort. Les pieds du Christ apparaissent ici aux limites de l’Occident situées en bas de la carte. Les figurations sont mises en scène par un long texte écrit à l’encre noire, emprunté pour beaucoup à Isidore de Séville, et dont certaines parties ont disparu ou n’ont pu être restaurées. L’océan Indien, parsemé d’îles, est réduit à un espace maritime étroit, allongé vers l’est, entre l’Asie et l’Afrique.

Plus qu’une disposition des lieux, la mappemonde indique aussi le sens du temps : « La providence divine, en faisant que les évènements qui, à l’origine du temps, se passaient à l’Orient aient pour lieu, en quelque sorte, le début de l’espace, tandis que le centre des choses se déplaçait ensuite vers l’Occident à mesure que le temps s’écoulait vers son terme, a voulu nous amener à comprendre que la fin de notre âge est proche, puisque la marche de l’histoire a déjà atteint l’extrémité de l’espace. » (Hugues de Saint-Victor)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les Étymologies d’Isidore de Séville (v. 570-636) sont les principales sources auxquelles l’auteur a puisé. Livre de chevet de tous les clercs médiévaux, cette somme de vingt livres traite de l’origine des choses en partant de l’étymologie des mots et veut rassembler le savoir antique.

La description du monde

Quatre textes généraux voient leur importance soulignée par leur disposition en haut de la mappemonde, de part et d’autre de la tête du Christ, Verbe incarné ; l’initiale ornée et rubriquée qui les introduit et leur répartition en pavés de longueur à peu près égale. On peut imaginer que ces textes introductifs étaient les premiers, les autres textes ayant été ajoutés par la suite.

Le ciel et le Paradis

Le paradis terrestre et le péché originel

Le paradis terrestre : « Le premier homme, c’est en Orient dans le jardin d’Éden qu’il a été placé à sa création, et c’est de ce point originel que sa postérité doit recouvrir la terre.

À gauche du paradis, est figuré Alexandre consultant les arbres oraculaires du Soleil et de la Lune, et en continuant vers la gauche, après le visage du Christ, la scène du pêché originel.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Seconde colonne en partant de la gauche, à la droite du Christ, le texte commence par les mots Celum vocatum qui introduisent une description du ciel dans toutes les acceptions du terme, empruntée à Isidore de Séville (Étymologies, XIII, IV, 1-2 et V, 1-2). Le texte 2 – qui suit le précédent, de gauche à droite – commence par le mot Paradysus, début d’une longue description sur deux colonnes, de même longueur, du Paradis terrestre, également tirée des Étymologies (XIV, II, 2-3). Le Paradis est représenté presque immédiatement en dessous sur l’image.

La terre habitée

Schéma du TO

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Il est complété par un schéma, en rouge, qui indique, par l’intermédiaire d’un T, la disposition des trois parties du monde – Asie, Europe et Afrique – à l’intérieur de l’O de l’orbe terrestre.

La création

Cette description du monde dans son entier, depuis les hauteurs du firmament et de la sphère éthérée (texte 1), jusqu’à la terre habitée (texte 3) en passant par la description de l’Éden, primitivement destiné aux hommes, s’achève par un rappel des modalités de cette création telle qu’elle est rapportée au début de la Genèse (Gen., I, 1-31). Le texte 4 commence en effet par ces mots : Prima die, qui inaugurent une récapitulation de l’œuvre divine en six jours, que les théologiens de l’époque ont longuement commentée dans des ouvrages intitulés Hexameron.

La mappemonde

Enfin le texte 5 achève cette séquence inaugurale, qui au départ devait peut-être en rester là, par une définition de la mappemonde : Mappamundi. C’est-à-dire une explication du rôle et de la fonction imputés à la grande image qui se déploie en dessous.

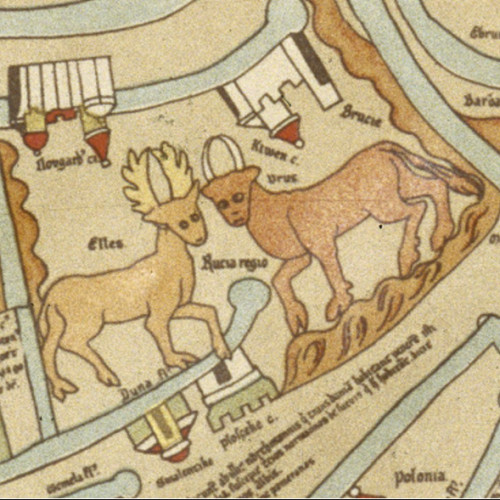

Typologie des animaux

Les cinq premiers textes de la mappemonde ont été ensuite complétés, sans doute par le même scribe, un clerc fortement épris d’histoire naturelle. Au moment même où, surtout en Angleterre, ses confrères composent des ouvrages intitulés Bestiaires, entièrement consacrés aux animaux de la création. Dans les espaces restants, autour de la mappemonde, l’auteur a introduit, en suivant fidèlement le livre XII des Étymologies d’Isidore de Séville, la taxonomie et la description d’un certain nombre d’animaux.

Les animaux domestiques

Le daim et le cerf

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les bêtes sauvages

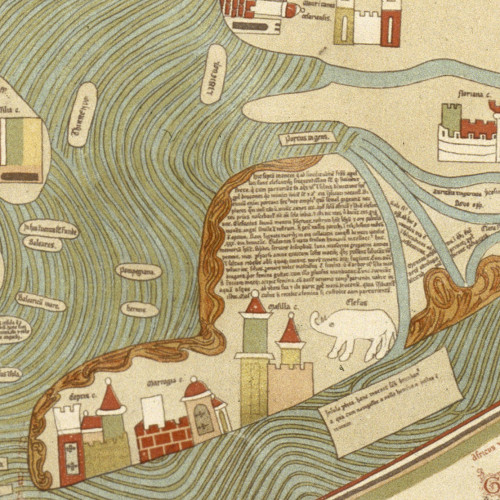

Cette sorte de taxonomie se poursuit (texte 7) avec la liste des « bêtes sauvages » qui constituent le chapitre II du livre XII d’Isidore : le lion (leo) (Étymologies, XII, II, 3), le tigre (tygris) (Étymologies, XII, II, 7).

Mais au lieu de continuer en descendant, l’énumération se poursuit sur la colonne de gauche (texte 4), en dessous du texte sur la création. Avec, de haut en bas : le pard (pardus) (Étymologies, XII, II, 10), le léopard (leopardus) (Étymologies, XII, II, 11), le rhinocéros (rhinoceron) (Étymologies, XII, II, 12), l’éléphant (elefans) (Étymologies, XII, II, 14), le caméléon (camelion) (Étymologies, XII, II, 18) et le lynx (lincis) (Étymologies, XII, II, 20). Comme précédemment, les descriptions sont annoncées par une majuscule rubriquée, le titre précédant le paragraphe mais sans tirets cette fois, sans doute par économie de place.

Les animaux

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

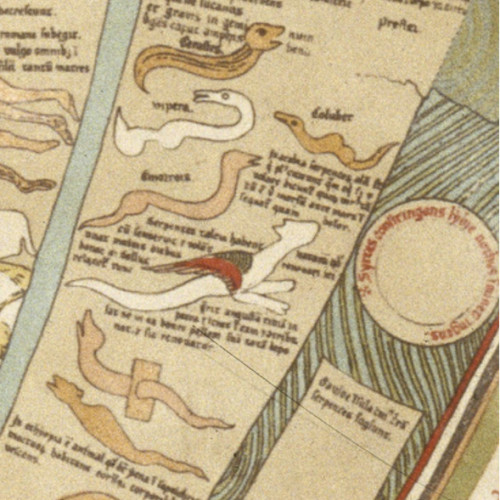

Les serpents

Après les animaux sauvages, passant outre la description des « petits animaux » qui constitue le corps du chapitre III du livre d’Isidore, l’auteur poursuit par l’énumération et la description des serpents (texte 8). Le texte est emprunté de façon plus ou moins ordonnée au chapitre IV du livre XII des Étymologies. Il égrène longuement, sur les colonnes de droite à gauche, les différents types de reptiles et de lézards. Cette description renvoie à la mappemonde où sont figurés, dans la partie extrême de l’Éthiopie, les reptiles de toutes sortes qui hantent ces lieux torrides réputés inhabitables.

Les serpents

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Puis, sur la colonne de gauche : le céraste (ceraste) ou serpent à cornes (Étymologies, XII, IV, 18), le prester (Étymologies, XII, IV, 16), le seps ou aspic putréfiant (seps tabificus) (Étymologies, XII, IV, 17), l’enhydris (?), l’hydre (ydra), suivie de l’elydros (Étymologies, XII, IV, 23-24), la couleuvre (renatrix) (Étymologies, XII, IV, 25), le paria (Étymologies, XII, IV, 27), le boa (Étymologies, XII, IV, 28), le javelot (iaculus) (Étymologies, XII, IV, 29), le seps, dont le nom est répété deux fois comme chez Isidore (Étymologies, XII, IV, 17), la sirène (serena) (Étymologies, XII, IV, 29) et la salamandre (salamanda) (Étymologies, XII, IV, 36).

Se poursuivant, toujours de droite à gauche, sur la colonne précédente : la sirène (répétition), la scitale (scitalis) (Étymologies, XII, IV, 34), le stellion (stellio) (Étymologies, XII, IV, 35), le scorpion (scorpio) (Étymologies, XII, IV, 38). Ce chapitre se clôt par un long paragraphe sur « les scorpions et autres serpents ».

Les oiseaux

Les oiseaux

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

De haut en bas sont énumérés : l’aigle (aquila) (Étymologies, XII, VII, 10), le vautour (vultur) (Étymologies, XII, VII, 12), le perroquet (psytacus) (Étymologies, XII, VII, 24), l’autruche (struthio) (Étymologies, XII, VII, 20), l’ibis (ibis) (Étymologies, XII, VII, 33), les grues (grues) (Étymologies, XII, VII, 14-15), les oiseaux de Diomède (Diomedias aves) (Étymologies, XII, VII, 28-29), le pélican (pelicanus) (Étymologies, XII, VII, 26), et les oiseaux hercyniens (erciniae aves) (Étymologies, XII, VII, 31) dont la description fait quasiment face à la représentation.

Autres descriptions

Toute une partie du texte ayant disparu, il est difficile de savoir comment était occupé le reste de l’espace disponible. Mais de nombreuses informations sont encore lisibles.

Les îles

L’île perdue

L’île perdue : « Elle fut découverte par saint Bradan, et depuis, nul n’a pu y retourner. »

Depuis l’Antiquité, les îles Fortunées dont parle Pline, où abonderaient arbres, fruits et oiseaux, marquaient traditionnellement le bout du monde. Au 6e siècle, saint Brandan, accompagné de quatorze moines, part dans l’Atlantique nord à la recherche d’un Paradis à l’Occident, celui d’Orient étant interdit par l’ange à l’épée de feu. Le récit de sa « navigation » est très populaire au Moyen Âge.

Les îles de saint Brandan, associées aux îles Fortunées, sont identifiées aux Canaries lors de leur redécouverte en 1341.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Deux autres textes complètent cette tentative de serrer le monde et son explication en une seule « page », comme se le proposait la définition de la mappemonde (texte 5). Le texte 11 – qui semble d’une certaine façon combler un vide – est formé d’extraits du livre XVI des Étymologies, « Des pierres et des métaux » : un passage traite de l’alumine (alumen) (Étymologies, XVI, II, 2) ; un autre du soufre (sulfur) (Étymologies, XVI, I, 9).

Enfin, pour ceux qui seraient restés sur leur faim, l’auteur renvoie au livre d’Isidore : « Si quelqu’un veut en savoir plus... qu’il lise Isidore. »