-

Article

ArticleL’exploration, mode d’emploi

-

Album

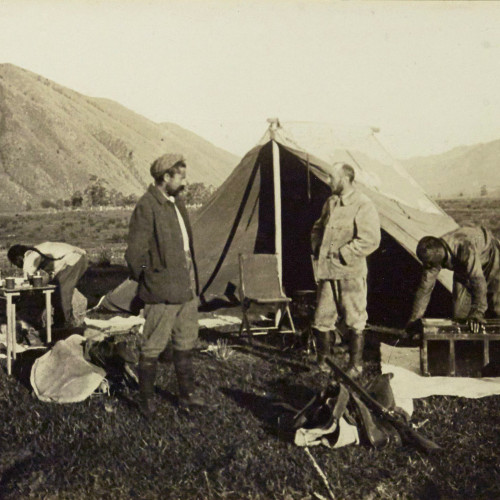

AlbumLe quotidien de l'exploration

-

Vidéo

VidéoComment se prépare une mission d’exploration ?

-

Album

AlbumImages mythiques d’explorateurs

-

Vidéo

VidéoL’explorateur est-il toujours un Européen ?

-

Album

AlbumDans l'ombre des explorateurs

-

Vidéo

VidéoExiste-t-il des femmes exploratrices ?

-

Album

AlbumDerrière les explorateurs, des institutions

-

Album

AlbumCombler les blancs de la carte

-

Album

AlbumDe retour d'exploration

-

Album

AlbumLa passion de l'inventaire

-

Article

ArticleLa Société de géographie

-

Vidéo

VidéoA quoi ont servi les missions d’exploration ?

Derrière les explorateurs, des institutions

Au cours du 19e siècle, les missions d'exploration se multiplient aux quatre coins de la planète, ce qui n'a rien d'un hasard. Ces voyages s'inscrivent en effet dans un contexte historique bien particulier : celui du triomphe de l'Europe industrielle et de son expansion mondiale.

Les motivations qui animent les expéditions sont multiples et souvent imbriquées. À la curiosité scientifique et au goût de l'aventure se mêlent souvent des enjeux économiques et politiques : recherche de débouchés commerciaux, exploitation des ressources, puis, à partir de la seconde moitié du siècle, impérialisme, jeux d'influences, et enfin conquête et domination coloniales. S'y ajoutent parfois des considérations d'ordre idéologique et moral, comme la nécessité d'évangéliser les peuples, la lutte contre l'esclavage ou encore la « mission civilisatrice » des puissances colonisatrices.

De ce fait, les missions d'exploration sont le plus souvent encadrées. Financées et encouragées par les institutions savantes et les États, elles répondent à des besoins de plus en plus précis et normés. Toute une sociabilité se met également en place, permettant la reconnaissance, formelle et informelle, entre pairs et par la société toute entière.

Mots-clés

Encourager l'exploration

Créée à Paris en 1821, la Société de géographie a comme objectif premier d'inciter au voyage et d'aider à une meilleure connaissance du monde, dans toutes les disciplines scientifiques. Elle encourage les voyageurs, rédige des instructions à leur intention, les aide financièrement, les récompenses par des prix et des médailles, et leur permet de diffuser leurs travaux.

L'institution parisienne est la doyenne des Sociétés de géographie. À son exemple, de nombreuses nations s'en dotent dans les décennies qui suivent sa création : la Gesellschaft für Erdkunde à Berlin en 1828, la Royal Geographic Society à Londres en 1830, la Société mexicaine de géographie et de statistique à Mexico en 1833, la Société russe de géographie à Saint-Pétersbourg en 1845... Des déclinaisons régionales apparaissent également tout au long du 19e siècle.

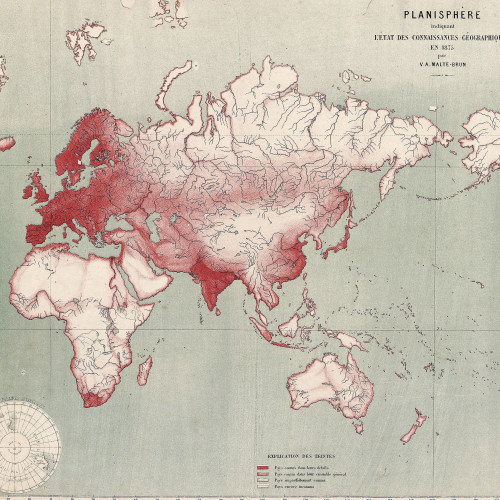

Cette carte, réalisée par le géographe Victor-Adolphe Malte-Brun en 1875, à l'occasion du Congrès international des sciences géographiques, est un véritable appel aux voyageurs. Elle prétend indiquer l'état des connaissances, laissant de larges blancs qui sont autant d'invitations à la découverte.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Encourager l'exploration

Partout, les États sont les premiers commanditaires de missions d'exploration. Ainsi, aux États-Unis, la reconnaissance des territoires de l’Ouest américain est pilotée au plus haut niveau. L'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit de préparer et d'organiser les différentes vagues d'appropriation de ces espaces par des colons, et de permettre de grands aménagements, comme le passage du chemin de fer ou du télégraphe.

La première mission, confiée à Lewis et Clark, remonte à 1804 et s'intéresse au Missouri. Au sortir de la guerre de Sécession, quatre surveys sont à nouveau lancés dans l’Ouest par le gouvernement américain entre 1867 et 1879. Ces missions d’exploration, principalement topographiques et géologiques, sont dotées d’un budget considérable. Deux sont conduites par le département de la Guerre (missions King et Wheeler) et deux par le département de l’Intérieur (missions Hayden et Powell).

Demeurés dans l'imaginaire américain, ces quatre surveys ont en partie fondé l'idée que l’homme a progressivement conquis, colonisé et domestiqué les espaces sauvages (wilderness) de l'Ouest, et donc le mythe de la conquête.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Encourager l'exploration

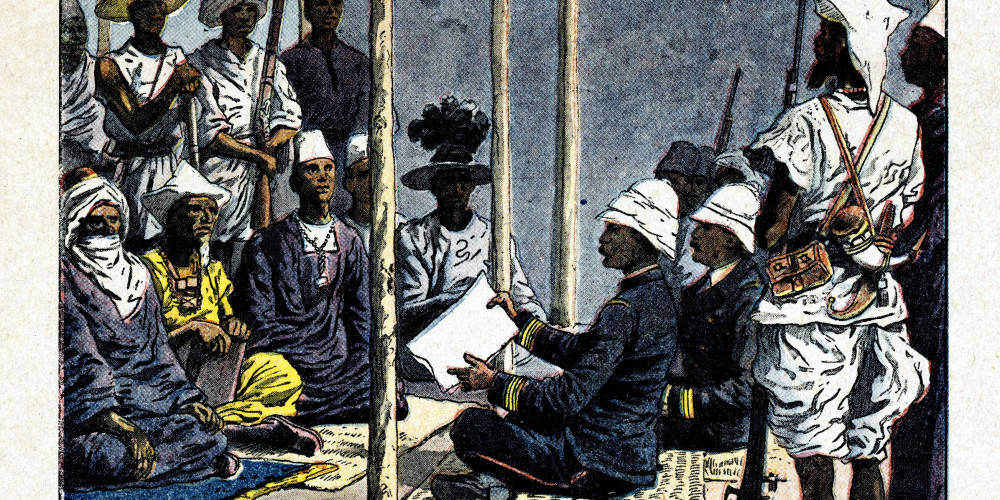

Dès le début du 19e siècle, une partie de l'exploration européenne est confiée à l'armée, faisant entrer les officiers des forces coloniales au panthéon des explorateurs. En France, les ministères de la Marine, de la Guerre et des Colonies jouent donc un rôle de premier plan dans l’organisation d’expéditions au cours desquelles opérations de conquête territoriale et missions d’exploration sont étroitement associées.

Les reconnaissances militaires conduisent pour certaines à l’imposition de traités de protectorats, notamment dans la région qui s’étend entre le Sénégal et le bassin du Niger. Joseph Galliéni a ainsi été chargé dès 1876 d'explorer cette région par le gouverneur du Sénégal, Louis Brière de l’Isle. Sa mission se veut pacifique et diplomatique, le but étant de gagner les bonnes grâces du souverain Ahmadou ; elle s'adjoint donc des collaborateurs issus des rangs de la Marine mais versés dans la science, comme le capitaine Pietri pour les observations astronomiques, le lieutenant Vallière comme topographe, le médecin de marine Tautain pour les observations d’ethnographie et d’histoire naturelle. Mais, si la progression s'accompagne d'une étude des lieux et des populations, il s’agit avant tout d’une mission militaire, formant une colonne de spahis et de tirailleurs sénégalais, équipés de fusils à tir rapide. Jouant des rivalités locales, Gallieni multiplie les négociations politiques et obtient en 1880 l’exclusivité pour les Français de la circulation sur le Haut-Niger. Cette progression est pour lui l’occasion de mettre en oeuvre sa « théorie de la tache d’huile », consistant à grignoter du territoire en s’appuyant sur la connaissance du terrain. Il signe ainsi au cours de ses avancées plusieurs accords de protectorats avec les autorités locales, dont le traité de Nango en 1881.

Si l’exploration n’est pas nécessairement l’acte inaugural de la colonisation, les pratiques s’enchevêtrent de plus en plus à partir des années 1880, alors que les convoitises européennes, notamment sur l’Afrique, s’aiguisent.

Bibliothèque nationale de France

Encourager les explorateurs

Les gouvernements européens et américains ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’exploration du monde. Plusieurs souverains comme le roi de Perse Nasser al-Din Shah ou le roi de Siam Chulalongkorn, se livent eux-même à des voyages à l’extérieur de leurs territoires : en Europe pour le premier, à Java pour le second.

Plus généralement, les missions d’exploration parcourant des territoires administrés par des puissances étrangères, elles nécessitent régulièrement l’accord des autorités locales. Certaines s’opposent frontalement à la présence d’étrangers, craignant, à l’instar du Tibet, le développement d’une politique coloniale à leur détriment. D’autres, au contraire, encouragent les missions : c’est le cas de Mehemet Ali qui, dans la première moitié du 19e siècle, administre l’Égypte pour le compte de l’Empire ottoman. Lui-même ordonne d’ailleurs la réalisation de plusieurs missions en Nubie et le long du Nil.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Encourager les explorateurs

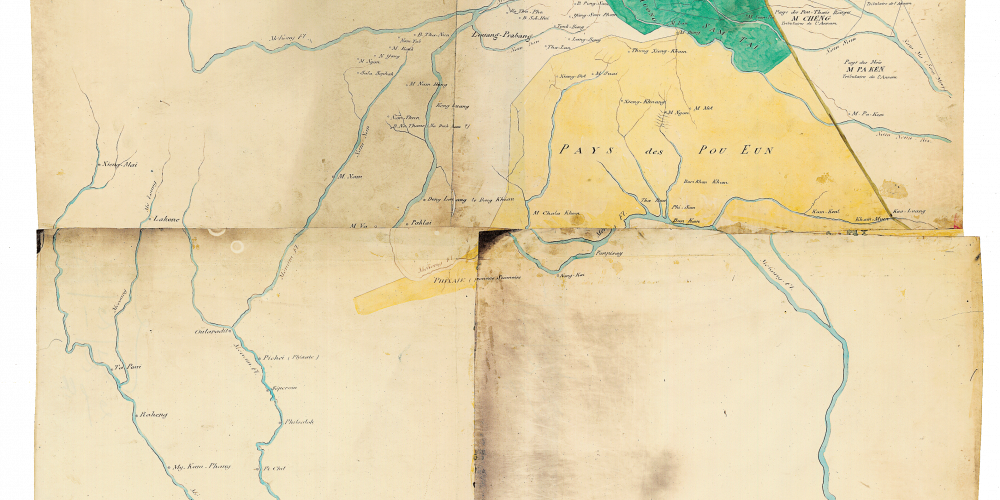

Parmi les souverains non-occidentaux qu'intéresse l'aventure exploratoire, le roi de Siam Rama V, dit Chulalongkorn, tient une place à part, car il est aussi bien voyageur que mandataire.

Au cours de trois voyages à Java, il consigne dans ses journaux de route des observations avisées sur la société coloniale néerlandaise, et des réflexions sur l’héritage hindo-bouddhiste que son pays partage avec cette région du monde. Ayant également visité l'Europe à de nombreuses reprises au cours de son règne, il a conscience de la position fragile de son pays, pris en tenaille entre les possessions françaises et britanniques et dernier territoire hors du joug colonial en Asie sud-orientale.

Pour lui, une connaissance et une cartographie précises de son territoire sont indispensables à son autonomie. Il lance donc une mission de délimitation de ses frontières afin de protéger son pays de l’impérialisme européen. Cette revendication cartographique n'aura pourtant que peu d'impact : la frontière n'est pas reconnue par la France, qui annexe une partie de son territoire en 1893.

Bibliothèque nationale de France

Encourager les expéditions

Le financement de l’exploration est loin d’être le fait des seules sphères d’influence politique. Les sociétés missionnaires chrétiennes, dédiées à l'évangélisation, jouent un rôle essentiel. Les missionnaires sont souvent parmi les premiers voyageurs à traverser des territoires inconnus, à entrer en contact avec les populations, à étudier les langues locales.

Par exemple, la London Missionary Society envoie en 1840 David Livingstone en Afrique australe pour sa première expédition. Quarante ans plus tard, la Société des Missions évangéliques de Paris finance quant à elle l'envoi du pasteur protestant François Coillard dans la région du Zambèze, où il établit deux postes de mission, non sans difficultés. Parfois surnommé le « Livingstone français », il documente son expédition par la photographie, qui lui permet aussi de valoriser son action religieuse.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Orienter les recherches

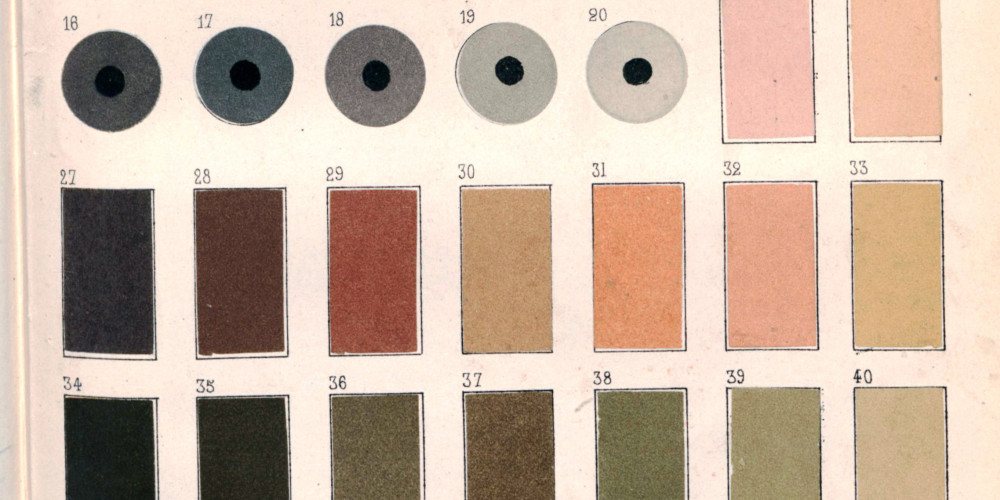

Le soutien politique, militaire ou financier aux voyages d’exploration s’accompagne le plus souvent du parrainage scientifique d’une institution savante. Orienter le voyageur en lui fournissant des repères pour aborder telle région inconnue, le guider dans l’organisation de son voyage, le diriger dans ses observations à venir : tels sont les buts des instructions aux voyageurs que rédigent nombre de sociétés savantes ou d'institutions d'État.

La rédaction d’instructions permet aux institutions de diriger les observations des voyageurs et de s’approprier au retour les résultats de la mission. Le voyageur est désormais investi d’une fonction publique : il est appelé à contribuer à l’enrichissement des connaissances scientifiques ; il doit suivre des consignes et rendre compte de son voyage.

Ces instructions reposent sur une répartition stricte des tâches entre les savants qui analysent les données, valident les résultats et dirigent les explorations depuis leur cabinet de travail, et les voyageurs qui rapportent des observations, collectent des informations et exécutent des instructions. S’affirme ainsi une prépondérance de l’érudition sur le travail de terrain.

Mots-clés

Médiathèque du musée du quai Branly - Jacques Chirac

Orienter les recherches

Les recommandations adressées aux voyageurs sont marquées par une forte spécialisation disciplinaire. Muséums, académies, sociétés savantes, en France comme à l’étranger, chaque institution a son propre modèle d’enquête, sa propre manière de tenir le voyageur sous contrôle : par le biais des instructions qu'elles formulent, chacune vise à enrichir ses propres archives.

Les nouvelles sciences qui se développent au 19e siècle, en particulier l’ethnologie et l’anthropologie, donnent matière à confier aux voyageurs des tâches de collecte d’échantillons fiables pour la constitution de collections ethnologiques et craniologiques. L’éphémère Société des observateurs de l’homme (1799-1804) publie en 1800 sous la plume de Joseph Marie de Gérando les Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation des peuples sauvages, texte fondateur dans le domaine des sciences de l’homme. Mais il faut attendre 1840 pour que la Société ethnologique de Paris publie ses Instructions générales aux voyageurs et 1865 pour que Paul Broca rédige un volume similaire pour la Société d’anthropologie de Paris.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Orienter les recherches

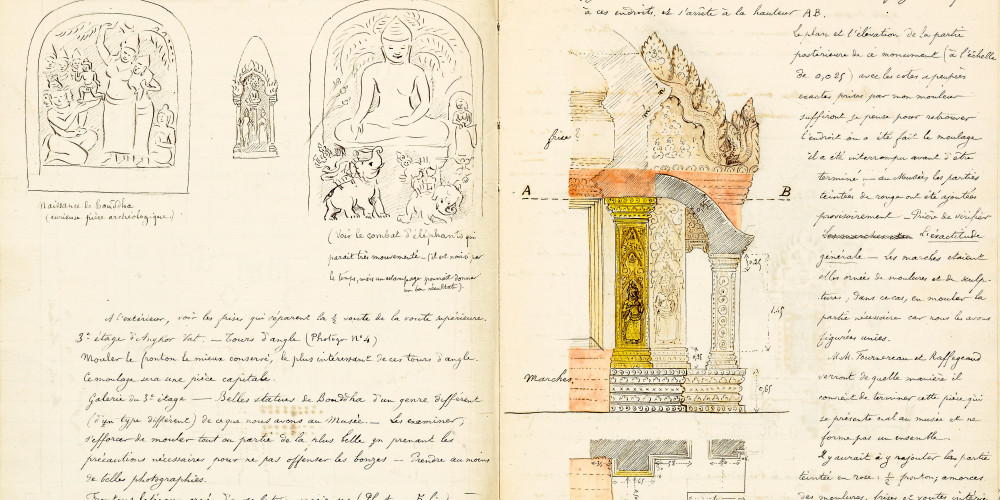

Ceux qui rédigent les instructions sont souvent eux-même d’anciens voyageurs, qui créent de cette manière une chaîne savante assurant la transmission des connaissances. Ainsi, Lucien Fournereau, qui s'apprête a se rendre sur le site d'Angkor, reçoit un carnet de recommandations très précises de la part de Louis Delaporte, qui l'a précédé sur le site et dirige depuis 1882 le Musée indochinois installé du Trocadéro. Le site est précisément décrit et des demandes sont émises pour vérifier l'exactitude d'une mesure ou faire des relevés de tel ou tel élément.

© Frédéric Hanoteau

Valoriser les explorateurs à leur retour

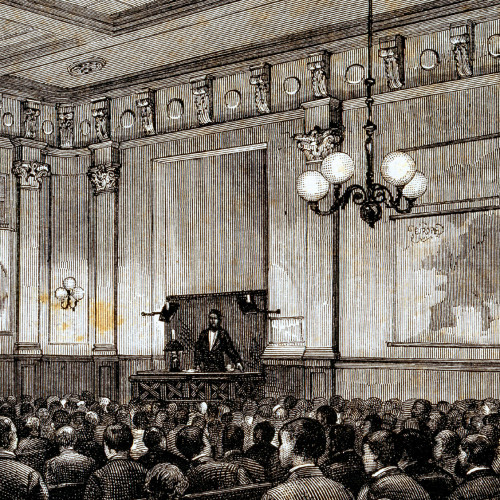

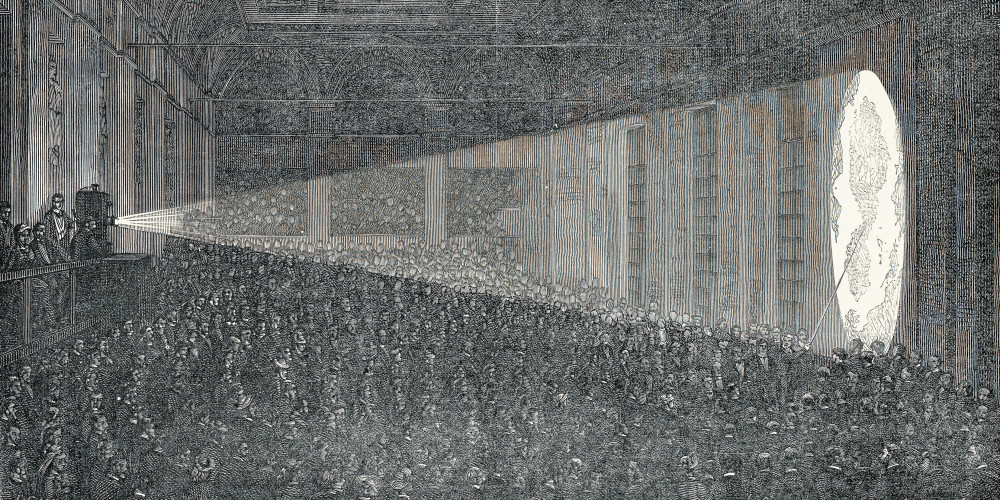

Si les États financent des expéditions avant tout dans des buts de recueil d'information, le rôle des sociétés savantes est aussi de promouvoir l'exploration en valorisant ses acteurs et leur travail. À la Société de géographie, cette diffusion des connaissances passe par plusieurs biais : le Bulletin, qui rend compte de l’actualité des explorations ; les séances ordinaires, où les membres discutent des projets et des publications ; et les conférences, moments de sociabilité très prisés, adaptées aux attentes du grand public.

À partir de 1875 sont organisées les premières conférences accompagnées de projections de vues sur verre. Conférenciers et conférencières se succèdent très régulièrement jusqu’à la Première Guerre mondiale. Ces événements sont à la fois l'occasion d'exposer des connaissances, de participer à un enseignement populaire, mais aussi de promouvoir des projets, comme celui du Canal de Panama que dirige un temps Ferdinand de Lesseps.

Domaine public

Valoriser les explorateurs à leur retour

Dans sa panoplie d’outils à « l’invitation au voyage », la Société de géographie a dès son origine conçu un système de prix proposés pour des travaux ou des voyages géographiques à entreprendre. Le plus célèbre est le prix d’encouragement pour un « voyage à Tombouctou et dans l’intérieur de l’Afrique », créé en 1825, qui motiva René Caillié. Deux grands prix directement liés à l’exploration, dotés chacun d’une médaille d’or, sont fondés dans les années suivantes : le Grand Prix des explorations et voyages de découverte en 1828 et le Grand Prix pour voyages d’étude, missions et travaux en 1830.

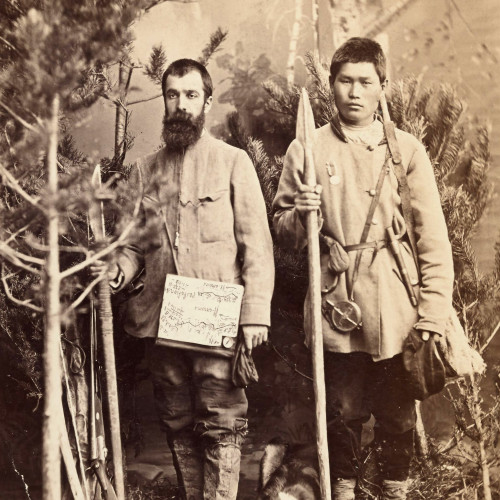

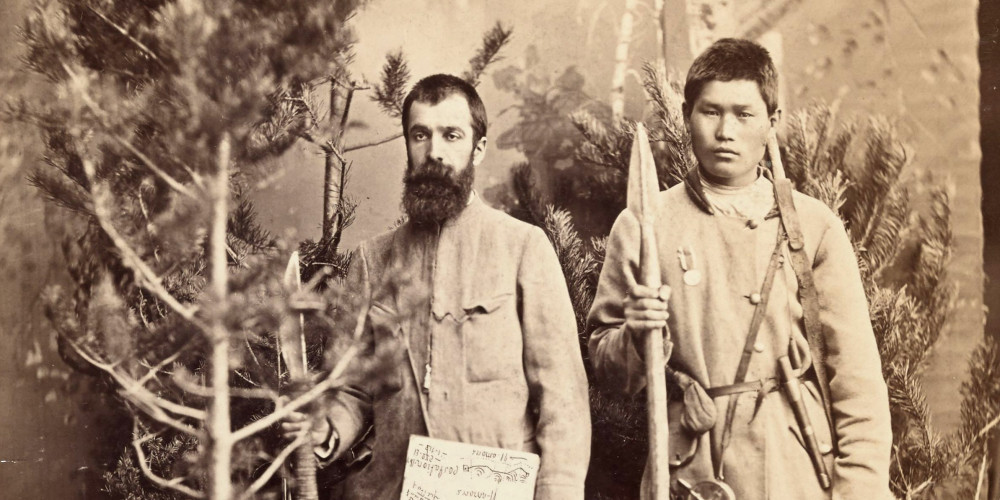

Ces médailles d'or, que délivrent toutes les Sociétés savantes, sont également une manière de reconnaître a posteriori la contribution de tel ou tel à l'accroissement des connaissances. À de rares occasions, elles ont distingué des guides et interprètes, comme ici Boris Constantin Greznoukine, qui accompagnait Joseph Martin en Sibérie et qui porte sa médaille sur le cliché.

Bibliothèque nationale de France

Valoriser les explorateurs à leur retour

L'institution scolaire fait partie à la fois de celles qui prescrivent et de celles qui valorisent et diffusent la pratique exploratoire. Le ministère de l’Instruction publique dispose ainsi de crédits permettant de parrainer des voyageurs. Il reçoit des demandes de missions, les évalue et accorde ou non son soutien. Il peut s’agir d’un simple support logistique (passeports, recommandations, facilités de circulation, contacts avec d’autres institutions), ou d’un appui financier. Plus de 2 300 missions sont ainsi attribuées entre 1840 et 1914 à des voyageurs parmi lesquels figurent Désiré Charnay, Fernand Foureau, Lucien Fournereau ou encore Jean Chaffanjon.

Sous la Troisième République, les manuels scolaires, les cahiers ou les bons points sont quant à eux des supports privilégiés de diffusion d'une imagerie de l'explorateur qui se teinte de nationalisme et d'impérialisme colonial. L'école de Jules Ferry promeut des figures comme Savorgnan de Brazza, qui entre de plain pied dans le récit du « roman national ».

Bibliothèque nationale de France

Valoriser les explorateurs à leur retour

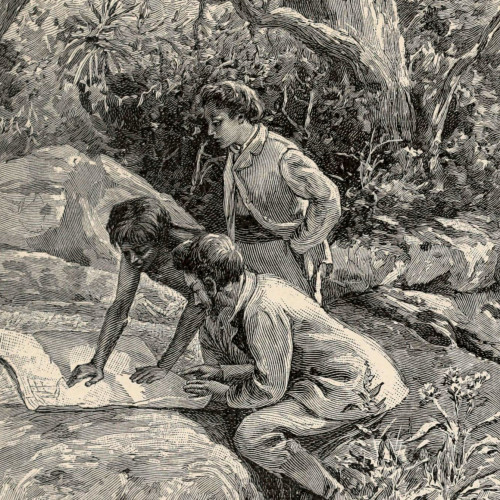

L'art est aussi un moyen de reconnaissance des explorateurs. Nombre d'entre eux pratiquent en effet le dessin ou la peinture, qui sont ensuite transformés en gravures pour illustrer leurs récits de voyage ou des publications scientifiques. Mais les institutions commandent également parfois des œuvres à caractère plus symbolique.

Destinée au ministère des Colonies, L'explorateur d'Athanase Fossé fige dans le marbre l'imagerie de l'explorateur, et tout le terreau idéologique qui l'accomagne en cette fin de 19e siècle : l’explorateur « blanc » semble montrer ici le chemin de la civilisation à l’« indigène », à genoux et comme enchaîné au bras de son maître. Une reconnaissance instituionnelle qui dépasse de loin la simple aventure scientifique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France