-

Vidéo

VidéoQuelles ont été les conséquences de la Renaissance carolingienne ?

-

Article

ArticleL’Europe carolingienne

-

Album

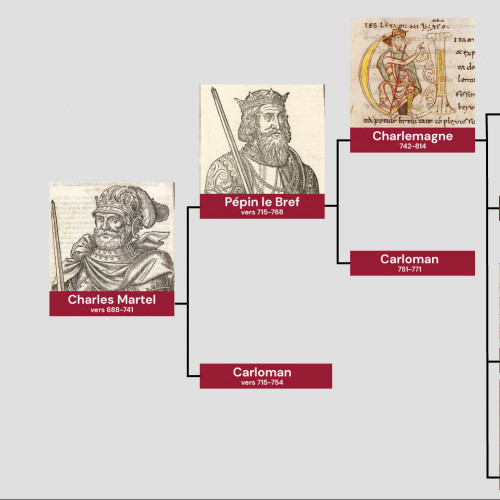

AlbumLa famille carolingienne

-

Article

ArticleLa « Renaissance carolingienne »

-

Vidéo

VidéoLire et écrire sous Charlemagne

-

Article

ArticleReligion et politique sous les Carolingiens

-

Article

ArticleChronologie de la période carolingienne

-

Vidéo

VidéoLa Renaissance carolingienne

Une renaissance politique et culturelle

Au 7e siècle, une grande famille franque prend en main le destin de l’Europe. Tout d’abord maires du palais des rois mérovingiens, les Carolingiens prennent bientôt leur place. Pépin le Bref est élu roi des Francs en 751 et son fils Charlemagne couronné empereur en 800. Se posant en héritiers des empereurs romains, ils édifient un Empire, qu’ils maintiennent jusqu’à la fin du 9e siècle. Tout en renforçant le pouvoir royal et en remettant en ordre les institutions du royaume, ils s’impliquent dans la restauration de la culture et dans la redécouverte de l’héritage de l’Antiquité. Ce mouvement à la fois littéraire, religieux et artistique a marqué l’histoire du livre et des idées pour des siècles. Il a permis la sauvegarde de l’héritage littéraire de l’Antiquité classique latine et le renouvellement de la tradition biblique et des études théologiques.

Une entreprise politique

Quand les grandes invasions commencent en Gaule fin 406, les Francs avaient déjà pris pied au nord-est. C'est en 451 qu'Attila et les Huns envahissent la Gaule. Les Romains parviennent à les repousser avec l'aide des Francs mais l'Empire s'effondre en 476. Les peuples barbares - Francs, Anglo-Saxons, Goths, Burgondes, Lombards - s'installent librement sur les terres de l'empire disloqué, avec leurs langues et cultures propres. Naissent alors de petits royaumes qui s'affrontent les uns les autres. Face à eux, la partie orientale de l'Empire romain s'est maintenue à Constantinople. À Rome, l'Église tente de survivre en évangélisant les envahisseurs et en se constituant des États pontificaux.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Une entreprise politique

À la chute de l'Empire romain, seul le nord-est appartient aux Francs, divisés en tribus et gouvernés par plusieurs rois. L'un d'eux, Childéric Ier, meurt en 481, laissant son fils Clovis s'imposer à tous et entreprendre la conquête de la Gaule. Son baptême, autour de 496, lui assure le soutien de l'Église et des populations gallo-romaines. Clovis crée la monarchie héréditaire de droit divin et la dynastie des Mérovingiens qui règnera 250 ans. Ses fils se partagent le royaume, selon la coutume franque qui devient la règle : à chaque génération, ses divisions territoriales et ses luttes dynastiques. Deux principaux royaumes francs se constituent ainsi : l'Austrasie à l'est et la Neustrie à l'ouest.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Une entreprise politique

Profitant des guerres fratricides qui secouent la Gaule mérovingienne, ceux que l'on appelle les Pippinides en référence à Pépin, nom porté par nombre d'entre eux, s'imposent progressivement, d'abord en Austrasie puis dans tout le royaume. Non sans difficultés, cette famille utilise la charge de maire du palais comme tremplin pour prendre le pouvoir, fondant des abbayes et nommant des proches aux postes-clés, s'alliant avec la papauté et ménageant l'aristocratie franque avec laquelle ils nouent des liens de parenté. Cette politique, poursuivie inlassablement durant un siècle et demi, prépare l'avènement de la nouvelle dynastie des Carolingiens, leurs descendants.

Bibliothèque nationale de France

Une entreprise politique

Fils naturel de Pépin II, Charles Martel s'impose comme unique maire des deux palais d'Austrasie et de Neustrie. Son fils Pépin III, dit « le Bref » en raison de sa petite taille, lui succède, gouvernant d'abord au nom de Childéric III. En 751, il dépose le roi mérovingien, se fait élire roi des Francs avec le soutien du pape, et consolide ses territoires. À sa mort, l'unité du royaume est compromise par la mésentente entre ses deux fils. Mais Charles, l'aîné, règne seul quand Carloman meurt en 771. L'avènement des Carolingiens marque une rupture avec un net renforcement du pouvoir royal et une remise en ordre des institutions politiques, sociales et religieuses du royaume.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Une entreprise politique

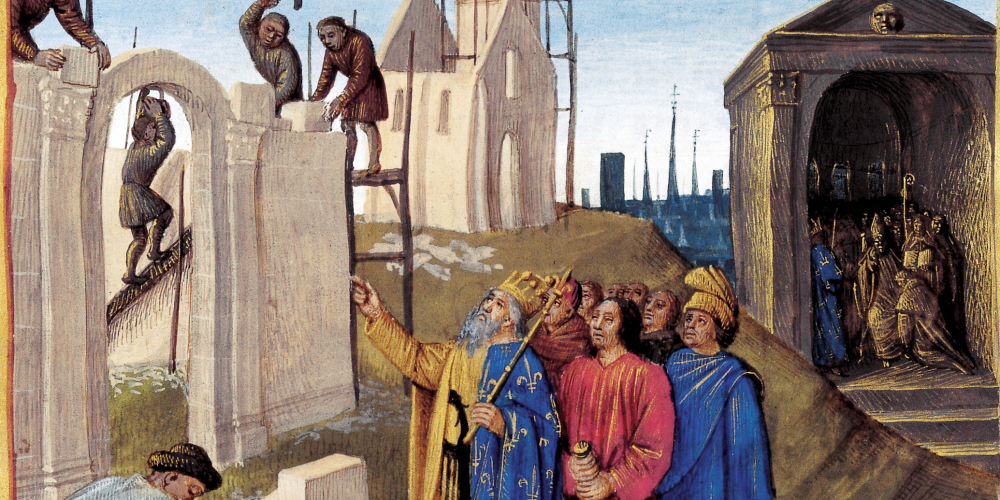

Bon stratège et soldat courageux, Charlemagne dispose d'une armée expérimentée avec laquelle il entreprend d'élargir son pouvoir. En premier lieu, il vole au secours du pape menacé par les Lombards qu'il soumet et se proclame roi de Lombardie. Ensuite il se soucie de la Germanie : si la Bavière s'intègre aisément au royaume, la christianisation de la Saxe prendra plus de trente ans, avec une succession de rébellions et de pacifications. Au Sud, la conquête du nord de l'Espagne (Catalogne) protège les Aquitains des Maures. La soumission des Avars repousse les frontières de l'Est jusqu'aux terres des peuples slaves. À l'Ouest, la Bretagne est pacifiée.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Une entreprise politique

Pour veiller au développement de territoires de plus en plus étendus, Charlemagne les divise en « comtés », selon l'usage des Francs. Aux frontières, il crée les « marches », des régions tampons destinées à se protéger des invasions, où il nomme des « marquis » parmi ses compagnons les plus fidèles. Charlemagne gouverne avec des hommes de valeur, clercs ou laïques, et par des décisions administratives judicieuses dont les capitulaires se font l'écho. Pour contrôler l'application de ses ordres, il crée un corps d'inspecteurs généraux, les missi dominici ou « envoyés du maîtres », qui sont véritablement « les yeux, les oreilles et la langue du souverain ».

© Bibliothèque nationale de France

Une entreprise politique

Comme son père Pépin, Charlemagne s'appuie sur l'Église et se rapproche du pape : la liturgie est unifiée dans tout le royaume sur le modèle romain, la règle de saint Benoît généralisée dans les monastères. L'enseignement est confié au clergé, les textes sacrés sont revus et corrigés dans une nouvelle écriture, la minuscule caroline. Ces réformes ont pour objectif de créer une élite ecclésiastique capable de bien administrer les diocèses tout en christianisant les peuples pour les éduquer et garantir la paix. Charlemagne reçoit sa consécration le jour de Noël 800 à Saint-Pierre de Rome où il est couronné « empereur des Romains » par le pape Léon III.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Une entreprise politique

Charlemagne a restauré l'empire romain d'Occident, mais ses successeurs auront du mal à le conserver dans son intégrité. En transmettant de son vivant son titre d'empereur à son fils aîné Lothaire dont il le fait son principal héritier, Louis le Pieux tente vainement de rompre avec la tradition franque d'une répartition de l'héritage entre les fils, génératrice de déchirements fratricides. En 843, le traité de Verdun partage l'empire entre les petits fils de Charlemagne et met fin au grand rêve d'unité. Une restauration éphémère apparaîtra sous Charles III le Gros. Le titre d'empereur sera toutefois porté par les souverains germaniques.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

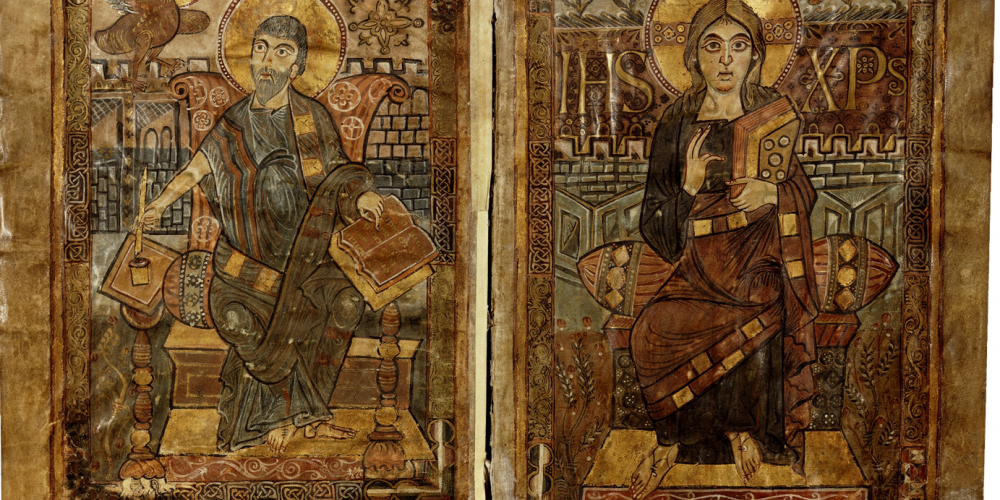

Un mouvement culturel

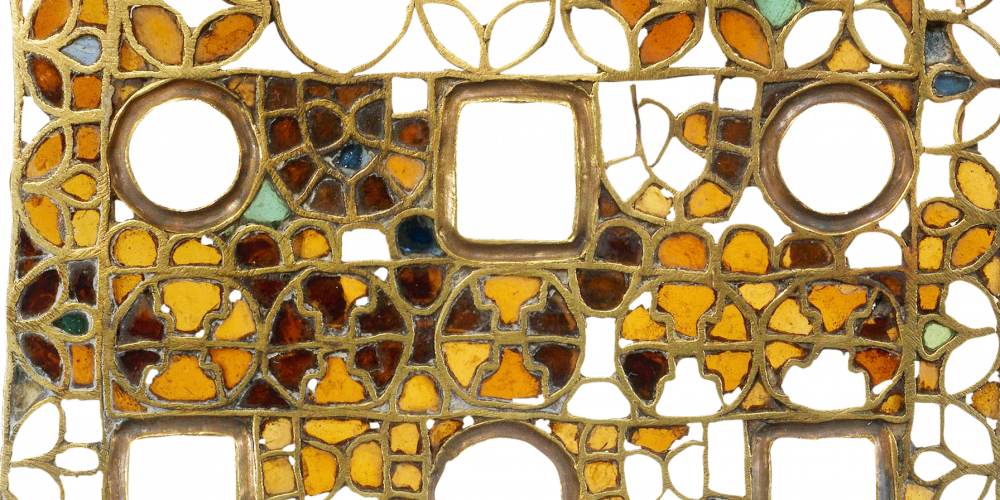

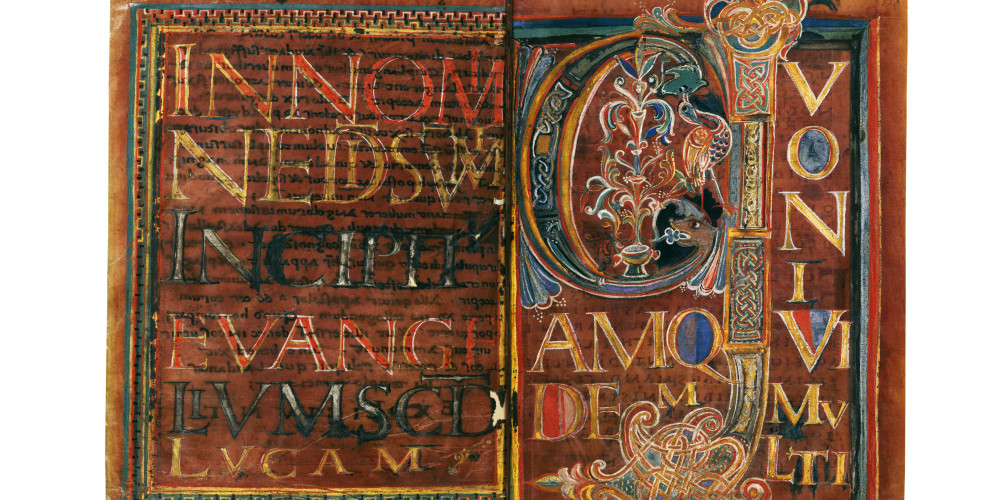

Le renouveau des arts et lettres qui caractérise l'époque carolingienne trouve ses origines dans la rencontre de l'héritage de la Rome chrétienne et des civilisations dites « barbares » qui s'est opéré dans la culture mérovingienne lors des siècles précédents. Des courants très divers traversent alors la production artistique : l'art irlandais et les motifs insulaires comme les entrelacs croisent l'art paléochrétien tel qu'il s'est développé en Italie et dans le bassin méditerranéen ; l'esthétique d'inspiration byzantine se mêle à l'art mérovingien et ses initiales multicolores inspirées des émaux cloisonnés.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un mouvement culturel

L'avènement de la nouvelle dynastie carolingienne en 751 marque une rupture par rapport aux siècles précédents. Les fondements du renouveau sont posés par Charlemagne qui, durant son règne, se fixe pour objectif de restaurer la culture mise à mal par des siècles de désordres politiques. L'essor des lettres et des arts atteint une telle ampleur que l'on parle de « renaissance carolingienne », par analogie avec la Renaissance des 15e et 16e siècles. L'élan créateur amorcé sous Charlemagne se poursuit sous ses successeurs, Louis le Pieux et Charles le Chauve, qui conservent les mêmes orientations de politique culturelle et continuent à soutenir la création artistique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

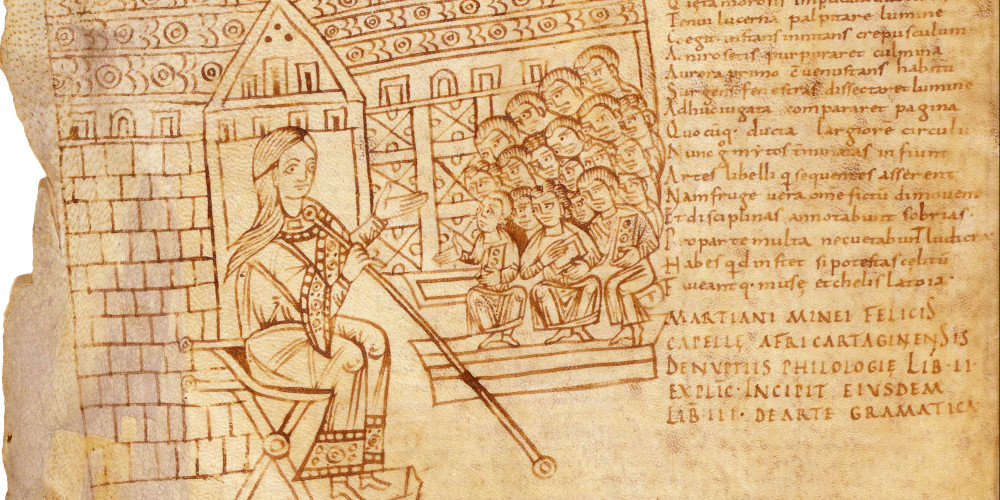

Un mouvement culturel

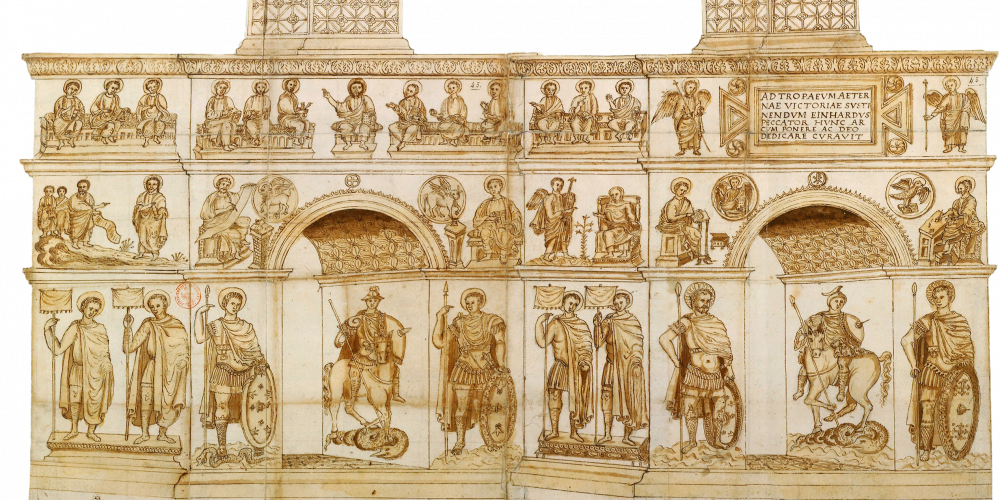

Création d'écoles, révision des Saintes Écritures, transmission de textes antiques, instauration d'une nouvelle écriture aisément déchiffrable, la minuscule caroline : le livre est au cœur des réformes entreprises par Charlemagne. Rassemblant autour de lui des érudits de différentes nationalités comme Alcuin, Éginhard ou Théodulfe, l'empereur fait de la Cour un foyer de culture intellectuelle et artistique. Il constitue une vaste collection d'ouvrages touchant à tous les sujets et passe diverses commandes d'œuvres d'art aux artistes les plus talentueux.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un mouvement culturel

Charlemagne et ses successeurs portent une grande admiration à l'Antiquité classique et au modèle impérial. Désireux de renouer avec les prestigieux modèles du passé, ils se posent en héritiers des Romains, s'appropriant non seulement certaines de leurs conceptions politiques, mais aussi leurs connaissances, leurs techniques et leur savoir-faire artistique. C'est ainsi que l'on rencontre de nombreux emprunts à l'art classique, aussi bien dans l'architecture que dans les arts somptuaires et le décor des manuscrits.

Bibliothèque nationale de France

Un mouvement culturel

Dans le domaine du livre manuscrit, cette renaissance se traduit par l'épanouissement d'écoles d'enluminure pratiquant une grande variété de styles. Fondée par Charlemagne, l'école du Palais d'Aix-la-Chapelle ouvre la voie en innovant par le retour à une tradition figurative et le recours à de prestigieux modèles du passé qui annoncent l'une des phases les plus brillantes de l'histoire de l'enluminure. Des représentations de Dieu apparaissent pour la première fois en Gaule, sous la figure du Christ en majesté ou souffrant sur la Croix. L'école palatine disparaît après la mort de Charlemagne pour renaître sous le règne de son petit fils et illustre successeur, l'empereur Charles le Chauve.

Bibliothèque nationale de France

Un mouvement culturel

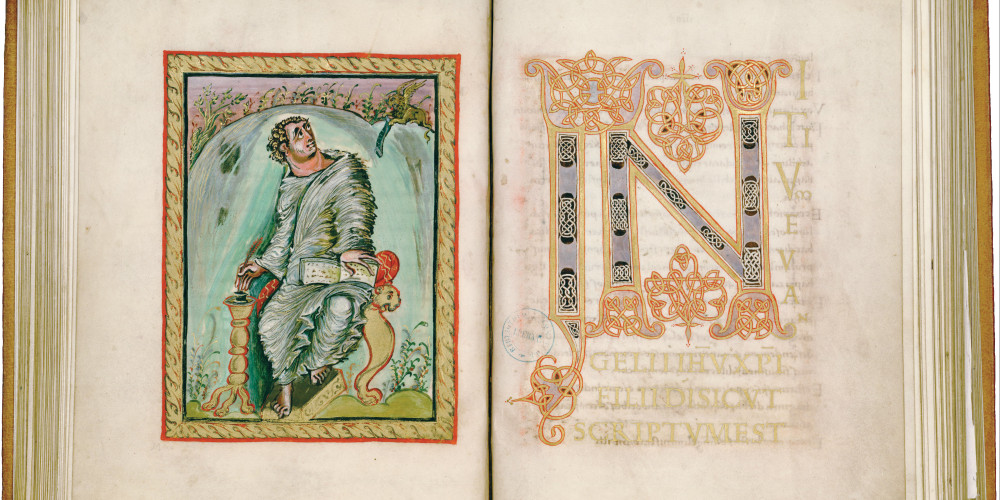

L'impulsion donnée par les souverains a une portée d'autant plus grande qu'elle est très tôt relayée par leur entourage proche et par les établissements religieux, églises cathédrales ou monastères. Sous la houlette de grandes personnalités souvent formées à la cour tels Alcuin à Tours, Raban Maur à Fulda, Ebbon à Reims ou Drogon à Metz, ces établissements deviennent d'importants foyers de création, entretiennent entre eux des liens étroits. La circulation des livres et des œuvres d'un centre à l'autre contribuent à diffuser les différents courants esthétiques à travers l'Europe carolingienne.

Mots-clés

Bibliothèque municipale d'Épernay

Un mouvement culturel

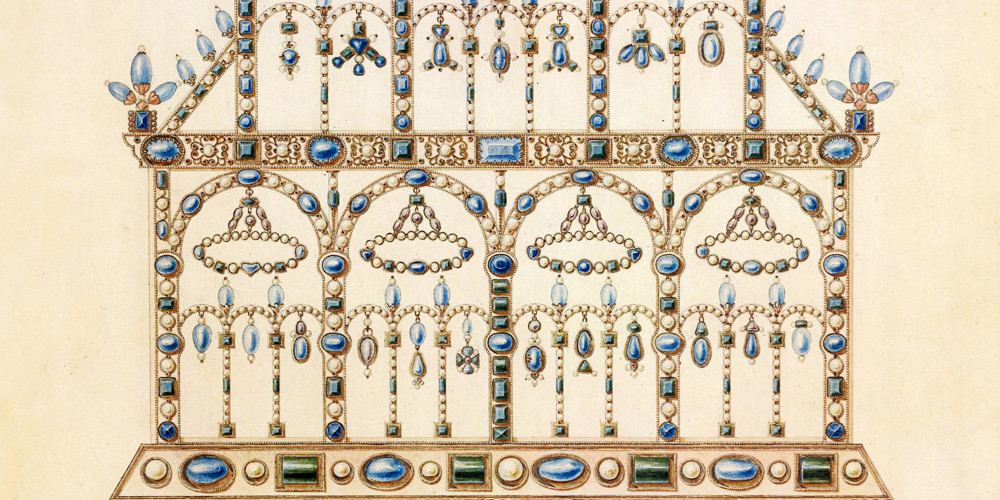

Les effets bénéfiques de cette politique en faveur des lettres et des arts ne manifestent dans tous les domaines : dès le début du 9e siècle, on assiste à une exceptionnelle floraison d'œuvres d'art, qu'il s'agisse de peintures murales, d'enluminures, de sculptures sur ivoire ou d'objets d'orfèvrerie, tandis que de nombreuses constructions architecturales, palais comme églises, voient le jour par la volonté du souverain ou grâce à son impulsion.

Bibliothèque nationale de France

Un mouvement culturel

Durant la seconde moitié du 9e siècle, la création artistique se partage entre l'école de la cour et quelques centres monastiques. S'engageant sur les traces de son illustre grand-père, Charles le Chauve encourage les arts, en particulier dans les domaines du livre et de l'orfèvrerie. L'empereur se dote d'une école palatine qui se situe au point de rencontre des grands courants artistiques des décennies précédentes, empruntant la plupart de ses traits stylistiques aussi bien à Metz qu'à Reims et à Tours.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Un mouvement culturel

À la même époque, dans le Nord de l'Empire, on observe une rupture décisive avec la tradition figurative : demeurés fidèles à l'héritage insulaire, les enlumineurs actifs à Saint-Amand et dans les environs pratiquent un style ornemental abstrait, dit « franco-insulaire », dont la Seconde Bible de Charles le Chauve incarne l'apogée. En marge de ces écoles officielles fleurissent également tout au long de la période concernée un certain nombre d'autres centres provinciaux, tels que Corbie ou Fleury, qui continuent à pratiquer un art hybride, combinant traditions insulaires, mérovingiennes et méditerranéennes.

Bibliothèque nationale de France

Un mouvement culturel

Cette brillante renaissance artistique commence à donner des signes de déclin dès la fin du 9e siècle, minée par les dissensions internes de l'Empire puis par les invasions normandes qui font brutalement disparaître de nombreux foyers de création. Au siècle suivant, privée du soutien royal, l'activité artistique connaît ainsi un net ralentissement, se poursuivant de manière sporadique dans quelques foyers situés aux lisières de l'Empire, ainsi qu'au sein de quelques monastères touchés par la réforme bénédictine.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France