Images de ville médiévale

Derrière leurs remparts, les villes sont pleines de vie au Moyen Âge ! Marchés, boutiques, foires animent les rues et les places, tandis qu’au cœur de la cité s’agitent les constructeurs des cathédrales. Dans leurs déambulations, bourgeois, clercs et artisans côtoient les exclus, mendiants ou prostituées. Toute une vie que croquent les peintres d’enluminures.

Mots-clés

Le travail dans la ville

Le travail dans la ville : à gauche le paysan, qui approvisionne la cité ; à droite la fileuse, sa laine dans un petit panier comme l’exigent les règlements de métier.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Accident domestique

« Miracle de l’enfant nommé Gaubert » qui, poussé par le diable, tombe par la fenêtre du dernier étage.

© Bibliothèque nationale de France

Cheminées à haute souche dans la ville d’Avignon

Pour des raisons de sécurité, en raison du risque d’incendie, les cheminées sont élevées haut au-dessus des toits, pour éviter que des étincelles ne viennent mettre le feu aux toitures. Les toitures sont à l’origine en chaume ou en tuiles de bois. Elles sont remplacées, à la demande des autorités municipales, par des tuiles de terre cuite.

Mais au 15e siècle encore, dans certaines villes, comme à Tours, un quart des maisons sont des "chaumières", des édifices modestes à toit de chaume.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

L’armorial de Revel

Dédié au roi de France, Charles VII, et entrepris sur son commandement, l’Armorial d’Auvergne, Forez et Bourbonnais a été composé par Guillaume Revel vers 1456 en mémoire et souvenance de Charles Ier, duc de Bourbon et homme de la haute aristocratie proche du pouvoir.

L’auteur avait l’ambition d’enregistrer dans ce recueil les armoiries de toutes les familles nobles implantées sur les possessions du duc, et de représenter les fiefs, villes ou châteaux ainsi recensés. Si ce projet trop ambitieux n’a été que partiellement réalisé, le manuscrit contient un ensemble de vues particulièrement intéressantes pour la connaissance de la topographie urbaine dans le centre de la France à la fin du Moyen Âge.

Il semblerait que trois artistes distincts aient œuvrés à la réalisation de l’Armorial. Outre Guillaume Revel qui a dessiné les éléments héraldiques, deux autres peintres se sont déplacés de site en site pour réaliser des croquis complétés ensuite en atelier, dans un très grand respect de la topographie et des structures castrales.

© Bibliothèque nationale de France

Robert II le Pieux à Rome et siège de Melun en 999

Robert II le Pieux à Rome : En visite à Rome, Robert II le Pieux dépose sur l’autel d’une église un phylactère où sont copiées les antiennes qu’il aurait lui-même composées.

Siège de Melun en 999 (sur la droite) : Melun, livrée par trahison à Eudes, comte de Chartres, est assiégée sur ordre du roi par les soldats du duc de Normandie en 999.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’échiquier du pouvoir

Des châteaux sont édifiés aux points clé des territoires, aux régions frontalières, où ils se multiplient, le long des grandes routes, dont ils assurent la surveillance et où ils taxent les voyageurs, le long des voies fluviales, dont ils contrôlent la circulation. Les châteaux sont régulièrement disposés, comme les pièces d’un échiquier. Trois populations en marche traversent l’image dans des directions opposées : les gens d’armes, qui surveillent le territoire, les civils, qui se déplacent pour de multiples raisons (commerciales, religieuses). Les marchands sont ici figurés à pied, porteurs de cassettes et de bourses. Pour encourager le commerce, la protection pleine et entière leur est due en tous lieux.

Bibliothèque nationale de France

Construction de Saint-Jacques de Compostelle

© Bibliothèque nationale de France

Jeunes gens apprenant à nager dans les fossés d’une ville

Les jeunes constituent un spectacle pour les adultes accoudés au parapet.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

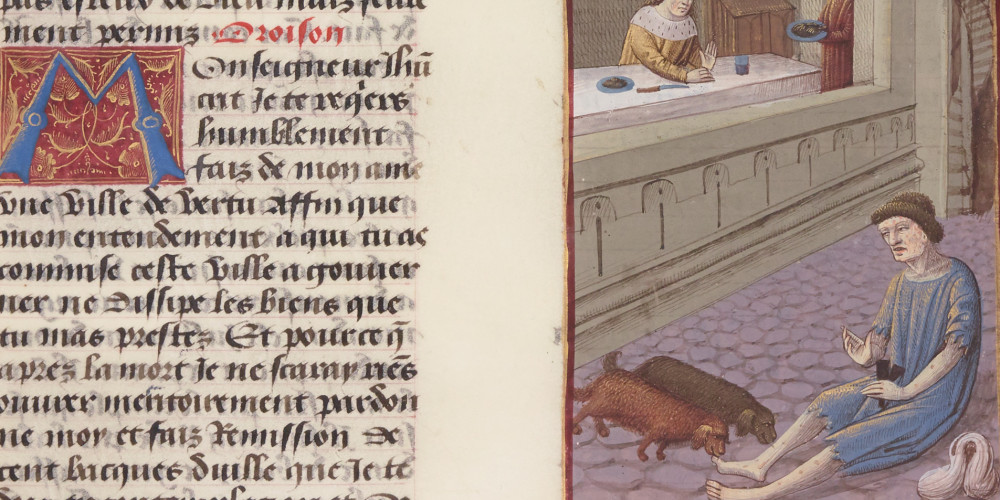

Les trois états de la société médiévale

Cette enluminure représente un triptyque sur deux registres, fondé sur la théorie des « trois ordres ». Il est composé d’une image panoramique dédiée aux deux premiers états de la société au registre supérieur, et de deux images carrées dédiées au troisième état de la société au registre inférieur. Cette disposition obéit à la hiérarchie interne de la société médiévale : en haut ceux qui gouvernent (le gouvernant, à savoir le roi et son fils), entourés de ceux qui prient (oratores) et de ceux qui combattent (bellatores), en bas ceux qui sont gouvernés (ceux qui travaillent, laboratores).

Le Régime des princes fut composé en 1279 par Gilles de Rome, précepteur du roi Philippe le Bel. Il s’agit d’un « miroir des princes », genre littéraire destiné à l’origine à l’éducation de fils de roi et devenu à la mode depuis le 12e siècle. Composé de trois parties consacrées au gouvernement de soi, de sa famille et de son royaume, l’ouvrage fut traduit au 15e siècle et copié à de nombreux exemplaires, d’abord pour de jeunes aristocrates de haut rang, puis pour des notables marchands.

Cette page enluminée, peinte à la première page du livre, résume le contenu de l’ouvrage et en constitue le frontispice. Elle fait partie du manuscrit exécuté pour l’échevinage de Rouen vers 1450, une des grandes villes marchandes de France, ouverte sur le commerce à longue distance grâce à sa position portuaire. L’enluminure présente les trois ordres de la société médiévale : ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent.

© Bibliothèque nationale de France

Jour de foire

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

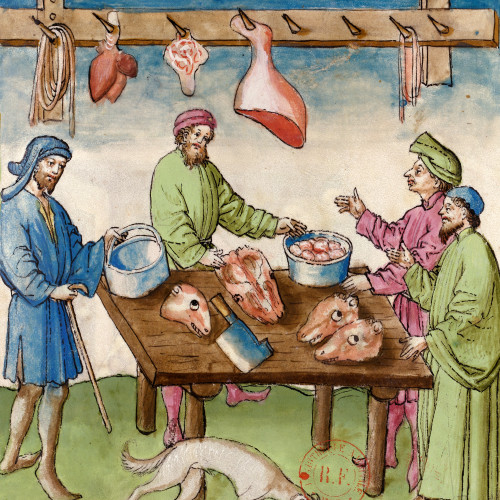

Le marchand de cervelles

Appréciées par les consommateurs, les cervelles d’animaux passent pour convenir particulièrement aux jeunes durant la période hivernale : les médecins estimaient que leur ingestion avait pour conséquence non seulement d’engraisser, mais aussi d’ « augmenter la consistance du cerveau ».

© BnF

Le marchand de viande salée

Le lard se trouve sur toutes les tables de paysans, dont les revenus modestes ne permettent pas de consommer de la viande.

La consommation de viande, abondante dans les derniers siècles médiévaux, est prescrite aux jeunes, notamment celle des animaux juvéniles (veau, agneau), femelles (vache, chèvre) ou châtrés. La chèvre, jugée très digeste, leur est particulièrement recommandée, de même que le porc, pourtant l’animal le moins consommé dans la réalité (sinon sous forme de charcuteries). La gelée de viande (aspic) passe aussi pour être adaptée au régime des enfants et des adolescents, de même que la majorité des abats (cervelles, pis, rate, foie), tandis que les testicules et le lard sont plutôt prescrits aux personnes âgées, et le cœur « aux jeunes gens robustes ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le marchand de viande caprine

La chèvre est l’une des viandes jugées les meilleures pour les enfants, de même que son lait, considéré à juste titre comme plus digeste que celui de vache, qu’on évite de donner aux bébés.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les apprenties couturières en habits de lin

La couture est un débouché courant pour les fillettes mises en apprentissage. Si les gens pauvres ne possèdent que très peu d’habits (le textile est une denrée alors très coûteuse), en revanche les nobles multiplient les commandes et renouvellent leurs costumes à chaque occasion ou fête de l’année, alimentant ainsi la principale industrie du royaume, la draperie.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

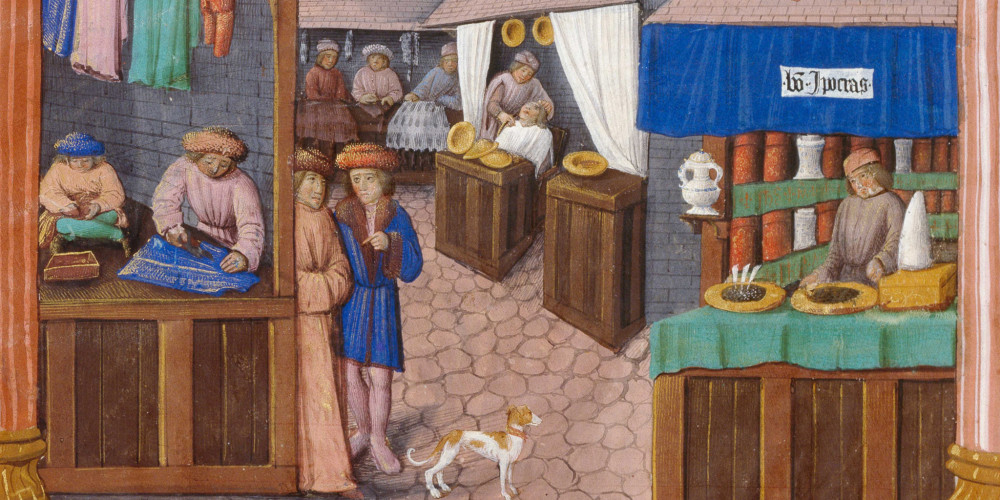

Rue marchande au début du 16e siècle

Cette page enluminée est extraite d’un « miroir des princes », ouvrage destiné à l’éducation des jeunes aristocrates de hauts rangs. Elle offre une vision de l’organisation idéale d’une rue marchande et témoigne de l’évolution de l’espace urbain à la fin du Moyen Âge. Les hommes d’affaires, les banquiers et les marchands incarnent le nouveau pouvoir urbain.

Les représentations des boutiques du drapier et du fourreur, de l’apothicaire-épicier et du barbier, démontrent les nouvelles préoccupations d’hygiène, l’évolution du commerce et l’enrichissement des villes à la fin du Moyen Âge.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’apprenti orfèvre

L’orfèvrerie est un métier recherché, parce qu’il permet de manipuler les matières les plus précieuses (et les plus spirituelles : travailler l’or est considéré comme un « labor spiritualis ») et de s’attacher l’amitié et la confiance des puissants. Le saint patron de la profession est Éloi, un saint mérovingien entré tout jeune au service de son roi, Clotaire II. Il est ici représenté, sur ce vitrail de l’église Sainte-Madeleine de Troyes, en train de travailler avec son propre apprenti.

Mots-clés

© Philippe Bon

Une boutique de mercier

En ville, les merciers ayant pignon sur rue vendent des denrées diversifiées : petits bijoux, ceintures, miroirs et peignes, aiguilles et épingles, mais aussi des jouets à bas prix : bibelots et dînettes de plomb, sifflets, dés et, à partir du 15e siècle, cartes à jouer.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Place du marché

Au Moyen Âge, le commerce est la principale activité urbaine. Chaque ville propose des boutiques et marchés, certaines accueillent en outre à dates fixes des foires où se rencontrent les marchands ; ces manifestations commerciales constituent le moyen le plus efficace pour assurer la prospérité économique d’une ville. À l’origine grands marchés ruraux, elles conservent longtemps ce caractère paysan, mais rapidement s’ouvrent aux produits de luxe en provenance de toute l’Europe. Les foires drainent alors des marchands de tous pays, devenant ainsi de véritables centres d’échanges internationaux. Les plus fréquentées sont celles de Brie et de Champagne.

L’enluminure représente une scène de foire dans une ville imaginaire. Dans une vision idéale de la cité, sont réunies ses deux fonctions principales, l’habitat et le commerce.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Lépreux assis sur le pavé de la rue

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La grande peste à Florence

Ce manuscrit du Décaméron de Boccace, traduit en français en 1414 d’après une traduction latine de Laurent de Premierfait, s’ouvre par un frontispice représentant un épisode de peste dans la ville de Florence.

Arrivée en Europe en 1348 par l’intermédiaire de navires marchands venus d’Orient, la peste s’est rapidement répandue, décimant la population, surtout dans les villes. Malgré une effrayante mortalité, les autorités municipales parvenaient à s’organiser pour limiter la contagion, isolant les agglomérations, brûlant les effets des malades et inhumant convenablement les morts dans des fosses communes.

La peste a suscité une iconographie macabre abondante, mais ce n’est pas le cas dans cette enluminure, réalisée bien après l’événement, et où l’artiste a choisi de dépeindre un cimetière organisé en ossuaire où sont enterrés les pestifiérés, sans dramatisation de la scène.

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France