Le sentiment de l’enfance

Bibliothèque nationale de France

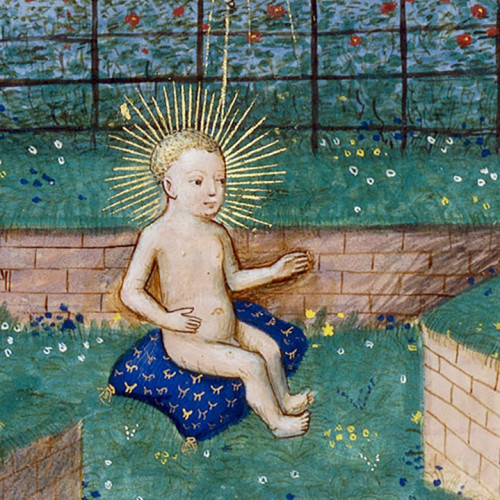

L’Enfant Jésus au jardin

Bibliothèque nationale de France

L’influence d’un modèle

La Sainte Famillle

Même s’il ne correspond nullement à la démographie médiévale, fondée sur la famille nombreuse, l’exemple de la Sainte Famille constitue un schéma de base auquel chacun peut s’identifier. Pour les simples gens, c’est un modèle d’amour familial, de bonne éducation et de puériculture. Joseph fait chauffer le lait de la bouillie et met à sécher le linge du bébé. Il joue avec lui et, plus tard, enseigne à son fils ses compétences de charpentier pour bâtir des maisons de ville à pan de bois. Marie allaite l’enfant, lui tricote une chemise, vérifie la température de l’eau de son bain… L’Enfant Jésus dort dans le lit de son père.

La naissance de l’Enfant Jésus

C’est dans cette grotte, s’il faut en croire les Évangiles apocryphes de la Nativité, écrits au 6e siècle, que fut abrité le Christ pendant les premiers jours de sa vie. Marie pose sur sa poitrine une main protectrice et possessive tout à la fois tandis que le pauvre Joseph, bien qu’il ait reçu du peintre une auréole, est rejeté à l’extérieur de la grotte, exclu, et n’a que les moutons comme interlocuteurs...

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le repos de la Sainte Famille

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’Enfant Jésus

L’affinement du sentiment médiéval de l’enfance tient beaucoup au culte de l’Enfant Jésus. Dans ce domaine, l’influence des textes monastiques et l’évolution des représentations de la Nativité, de plus en plus humanisées, ont sans doute joué un grand rôle. Dès le 12e siècle, les clercs et les pédagogues insistent sur le caractère « doux et innocent » de l’Enfant Jésus. Le cistercien Aelred de Rievaulx, maître de novices puis abbé de Rievaulx (Bedfordshire), compose en 1143 un traité intitulé Quand Jésus eut douze ans, dans lequel il imagine ce que furent les premières années du Christ. Il est le premier à faire de Jésus un enfant gâté et choyé par une mère toute à sa dévotion.

Le culte des saints innocents

Développé dès le haut Moyen Âge, le culte des innocents, ces enfants certes non baptisés mais morts pour l’Enfant Jésus, se développe. Les innocents sont considérés comme les premiers martyrs. Une iconographie sensible et abondante, depuis le 9e siècle, constitue un témoignage précoce sur le sentiment de l’enfance de la société médiévale, qui admet que des enfants nouveau-nés puissent être des héros et des saints.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mère et enfant

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le culte des saints innocents et, à la même date, le culte marial grandissant connaissent un large écho auprès des pédagogues. Au 13e siècle, Raymond Lulle, auteur d’un livre didactique intitulé Doctrine d’enfant, conseille à ses lecteurs de voir la Vierge à l’Enfant dans toute pauvre femme tenant un enfant dans ses bras. De même au 15e siècle, les fidèles s’identifient volontiers à saint Joseph, pour les hommes, ou aux servantes de la Sainte Famille pour les femmes. À cette date, on ne représente plus l’Enfant Jésus qu’en vrai bébé, rond, potelé, blond et bouclé. Seul le nimbe cruciforme le distingue encore d’un enfant ordinaire. Ce faisant, et imperceptiblement, est mise en valeur l’enfance réelle, et non pas seulement celle de Jésus. La valorisation de la petite enfance est un phénomène dès lors totalement accompli.

Un tendre attachement

Aucun homme médiéval ne doute des capacités des familles de son temps à aimer leurs enfants ; au contraire, on craint qu’elles ne les aiment trop. Philippe de Novare, dans Les Quatre Âges de l’homme, traité didactique composé au 13e siècle, l’explique clairement : « L’amour de ceux qui élèvent les enfants croît à mesure que ceux-ci grandissent. Mais qu’ils y prennent garde, il ne faut pas faire sans examen la volonté des enfants. » Tous les pédagogues fustigent l’attitude des parents trop tendres et si coulants qu’ils laissent leurs enfants faire ce qu’ils veulent.

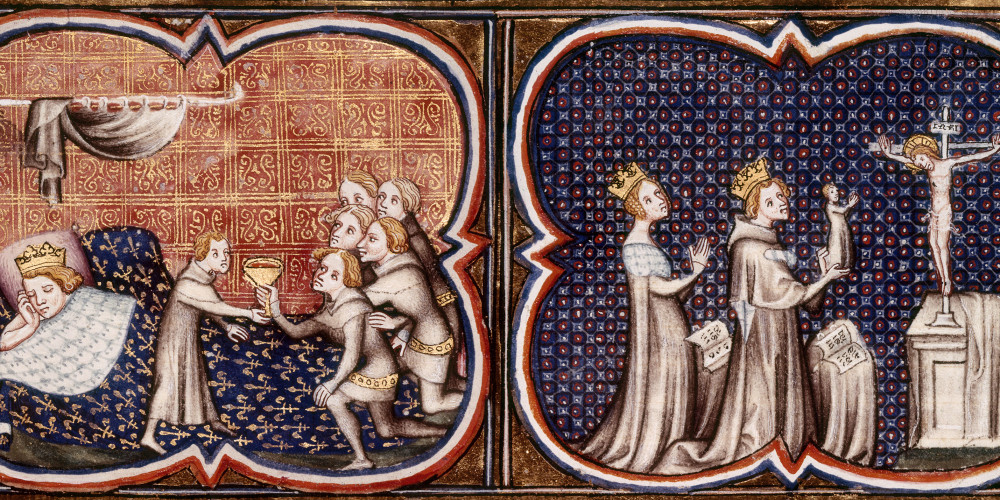

Désir d’enfant

Aliénor et Louis VII demandent un fils à Dieu. Agenouillés devant l’autel, ils offrent un ex-voto en forme d’enfant.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Légitimes ou bâtards

Les enfants sont considérés comme une richesse matérielle et psychologique pour les familles. Malgré leur fragilité et le risque de les perdre, les parents n’ont pas crainte de s’attacher à eux et n’attendent pas qu’ils aient grandi pour les prendre en considération, comme on l’a cru à tort à la suite de l’historien Philippe Ariès. Même les enfants bâtards peuvent être appréciés et aimés, surtout dans l’aristocratie il est vrai et s’ils sont issus des aventures extraconjugales du père ; nés des amours adultères de la mère, ces enfants du péché sont le plus souvent rejetés, y compris dans les familles rurales où ils pourraient pourtant constituer une force de travail utile.

Garçons et filles

À terme, garçons et filles sont autant aimés les uns que les autres, bien que les parents préfèrent à l’évidence avoir un fils comme premier-né. C’est là le résultat d’une organisation sociale qui pousse, en certains lieux, à privilégier juridiquement l’aîné par le principe de la primogéniture et partout à magnifier la force de travail où le garçon s’avère supérieur à la fille. Néanmoins, les filles sont vivement appréciées pour leur fidélité à leurs parents, leurs qualités morales, mais aussi physiques : les parents n’hésitent pas à les baptiser Belle, Douce, Bonne ou Gaillarde (travailleuse). Elles sont loin d’être toutes défavorisées par les systèmes juridiques d’héritage. Certaines régions de France et d’Europe partagent également entre frères et sœurs les biens des parents décédés. Ailleurs, elles reçoivent une dot, qui sera gérée par l’époux mais qui leur reviendra, ou à leurs parents, si le mariage est dissous par la mort du mari.

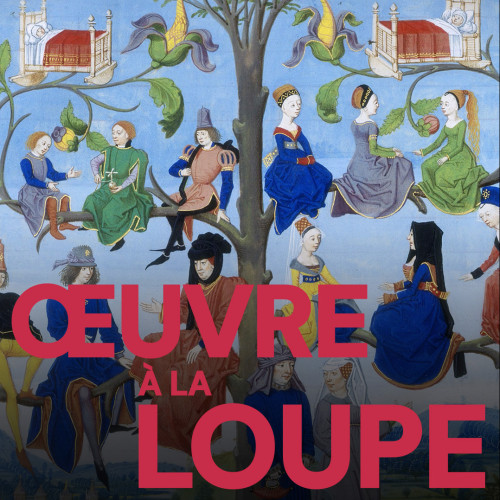

La famille nombreuse de Job

Les filles sont rangées en rang d’oignon, du côté de leur mère : « telle mère, telle fille », dit un proverbe médiéval. Les fils se tiennent de même, du côté de leur père. Dans l’image, chaque sexe est vêtu d’une couleur différente pour bien marquer la différence. Les filles revêtent la couleur bleue du manteau de Marie, les garçons le rouge de la puissance guerrière.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

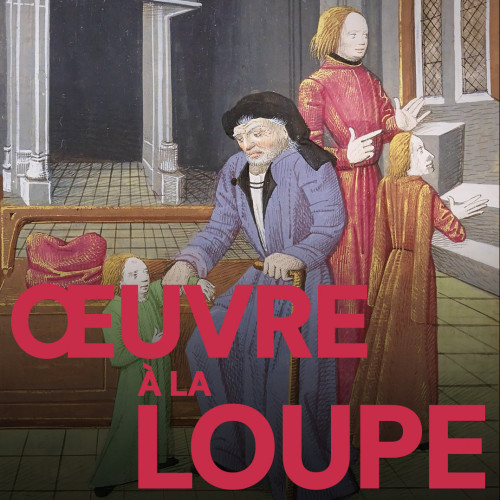

Philippe le Bel et sa famille

Cette image prend place au début d’une traduction des fables arabes de Kalila et Dimna. Philippe le Bel est entouré de son épouse et de ses enfants. Le Dauphin, couronné, est assis à la gauche de son père.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Jusque dans la mort

L’amour que les parents portent à leurs enfants est particulièrement sensible lorsque ces derniers viennent à décéder : les pères vont jusqu’à déménager et à fermer la maison pendant plusieurs mois pour tenter d’oublier, les femmes pleurent des jours durant… « Il est fou celui qui s’efforce d’empêcher la mère de pleurer la mort de son enfant jusqu’à ce qu’elle soit bien vidée de ses larmes et soûlée de pleurer », écrit un grand bourgeois parisien à la fin du 14e siècle. « Alors seulement il est temps de la réconforter et d’adoucir sa douleur par de douces paroles. »

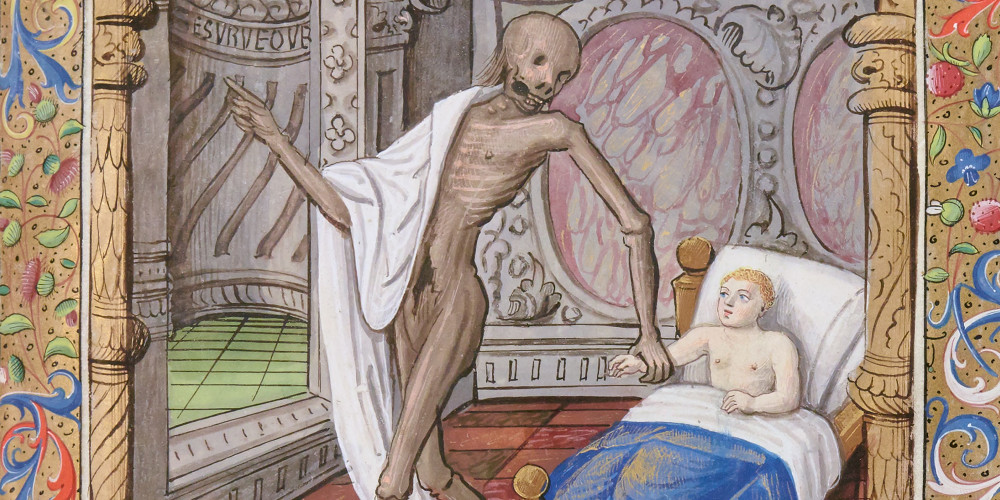

La mort de l’enfant : une fatalité

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’inhumation

Les enfants, choyés jusque dans la mort, sont inhumés avec un soin particulier. Les cimetières des villes sont peuplés de leurs dépouilles, et les archéologues retrouvent aujourd’hui leurs squelettes par centaines. Les plus jeunes sont enterrés aux places les plus saintes de l’église du quartier (sous le baptistère, dans les fondations…), les plus âgés sont inhumés « sous la gouttière », c’est-à-dire à l’aplomb de la toiture de l’église paroissiale, pour que leur corps soit perpétuellement baigné de l’eau sanctifiée qui ruisselle du toit. Les autres sont regroupés sous le parvis, dont le nom latin, paradisius, dit assez à quel point on souhaite ainsi les placer au plus près de Dieu. Quant aux fœtus, de minuscules tombes étaient parfois creusées dans les fondations mêmes des églises ou dans les conduites d’eau des baptistères afin que leur dépouille baigne dans l’eau bénite jusqu’à la fin des temps.

Mort en bas âge

Le petit Matthaus, 2 ans, est tombé dans le coma ; sa famille le croit mort ; sa marraine, Anna, l’emmène au cimetière pour y être enterré. Pendant que le fossoyeur creuse la terre durcie par le froid de novembre à Augsbourg, la basse température ranime l’enfant.

Adulte, Matthäus Schwarz deviendra banquier. Il fera réaliser le Livre des costumes, dans lequel il se fera représenter 138 fois dans différents costumes : vêtements de ses ancêtres, déguisements, langes de bébé ou vêtements d’enfant.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les limbes

Seuls les enfants n’ayant pas eu le temps de recevoir le baptême sont exclus du cimetière et de l’espérance du paradis, puisque rejetés en enfer. À partir des 11e-12e siècles, les parents sont si anxieux à l’idée de ce sort abominable qu’est inventé un nouveau lieu : les « limbes des enfants ». Bien que privés à tout jamais de l’espoir de la vision béatifique de Dieu, les petits défunts passent au moins l’éternité sans souffrir, immobiles, les yeux clos… Parallèlement, sous l’effet de l’angoisse parentale, se développent les « sanctuaires à répit » : les enfants morts à la naissance y sont exposés le temps qu’on reconnaisse en eux un signe de vie autorisant le baptême. Étaient admis tout mouvement réflexe, toute émission d’humeur : on parvenait presque toujours au miracle… Nombre d’églises se spécialisèrent dans les miracles d’enfants.

La réponse à la fatalité : le sanctuaire à répit

Le nouveau-né emmailloté, défunt, est déposé sur l’autel dans un sanctuaire dédié à la Vierge, protectrice des enfants. La mère est en prière dans l’espoir d’une résurrection.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mm17ntm5jbw72