-

Article

ArticleNouvelle France Nouvelle Angleterre

-

Article

ArticleMarins d’eaux froides

-

Article

ArticleLes Hollandais aux Indes orientales

-

Article

ArticleLes échecs hollandais en Amérique

-

Article

ArticleLa découverte de l’Australie

-

Article

ArticleLes grands voyages scientifiques (1750-1830)

-

Article

ArticleTragique Pacifique

-

Article

ArticleGarder le temps et les hommes

-

Article

ArticleVoyages marchands et compagnies des Indes

-

Article

ArticleDerniers mythes géographiques

-

Vidéo

VidéoLa naissance des études sur la Chine

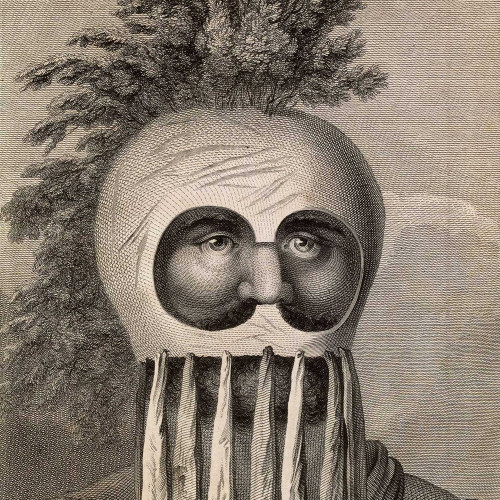

Les échecs hollandais en Amérique

© Bibliothèque nationale de France

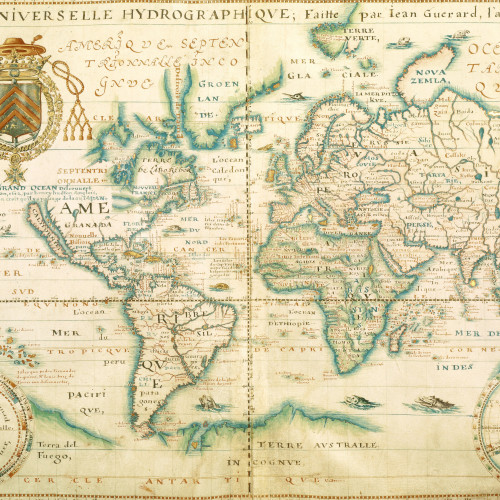

Côte d’Afrique depuis le cap Blanc jusqu’à la Gambie

Les cartes évoquant la traite des Noirs sont pratiquement inexistantes. Nous voyons ici, mouillés sur la côte sénégalaise, un navire français, au pavillon blanc, et un navire hollandais, au pavillon tricolore.

© Bibliothèque nationale de France

Leurs succès aux Indes orientales incitèrent les Hollandais à tourner aussi leur convoitise du côté des Indes occidentales et à retirer leur part des richesses américaines. L’empire portugais venait de montrer sa fragilité dans l’océan Indien ; les Hollandais furent donc tentés d’éprouver aussi sa résistance sur les deux rives de l’Atlantique Sud. Les plantations de sucre donnaient au Brésil une importance économique nouvelle, avec des centaines de moulins, construits par les Portugais au centre, au nord et au sud du pays. La route de l’Orient par le cap de Bonne-Espérance était, jusqu’au Cap, la même pour tous. Elle longeait la côte africaine puis s’incurvait vers l’ouest pour éviter la zone des calmes, et passait alors très près de la côte brésilienne. Les Néerlandais commencèrent par se livrer à des pillages ponctuels tant en Afrique qu’au Brésil, leurs expéditions prenant souvent des accents de croisade calviniste contre le papisme.

La Compagnie des Indes occidentales

En 1621, les états généraux autorisèrent la création d’une Compagnie des Indes occidentales qui porta l’essentiel de ses forces sur le Brésil, estimant accessoires les activités dans les Antilles et sur la côte du nord-est de l’Amérique. En 1624, la capitale du Brésil, San Salvador, fut emportée et en 1628, les Hollandais saisirent intégralement la cargaison de la flotte espagnole, exploit sans précédent et sans lendemain.

L’arrivée à Recife, en 1637, de Maurice de Nassau comme gouverneur du Brésil hollandais, laissait espérer une implantation durable. Passionné par ce pays, Maurice de Nassau chargea en effet des savants et des artistes d’étudier et de dessiner la flore et la faune. Les Hollandais occupèrent bientôt une grande partie de la côte brésilienne du nord-est, de part et d’autre de Pernambouc. Et comme il n’y avait pas de Brésil hollandais possible sans esclaves noirs, ils s’emparèrent de relais sur la côte d’Afrique, Saint-Georges-de-la-Mine, sur la côte de l’Or, en Guinée, et Saint-Paul-de-Loanda, en Angola.

La Compagnie des Indes occidentales n’avait pas les reins aussi solides que son aînée des Indes orientales. Ses réalisations cartographiques eurent aussi moins d’envergure. À partir du milieu du 17e siècle, elle laissa entamer son monopole commercial. La société d’armement perdit progressivement de son importance jusqu’à ce que la compagnie ne disposât plus de ses propres navires. Son seul monopole resta la traite des Noirs jusqu’en 1734. Parallèlement à ce déclin, l’exploitation du Brésil se révéla coûteuse et dangereuse. Après une guerre sans issue, les Portugais rachetèrent officiellement la totalité de leurs possessions en 1661. Plus tard, à la paix de Bréda de 1667, les Anglais cédèrent le Surinam aux Hollandais en échange de New Amsterdam, la future New York.

New Amsterdam, la future New York

Venu officialiser cette prise de possession, Peter Minnewit (ou Minuit), l’un des dirigeants de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, et premier gouverneur général de la colonie, acheta aux Indiens en 1626 l’île de Manhattan contre quelques étoffes et soixante florins. Installés à l’extrémité sud de l’île, où ils construisirent un fort, les Hollandais auxquels s’étaient jointes trente familles wallonnes, engagèrent avec les indigènes un commerce non négligeable, renforcé par plusieurs comptoirs établis le long de l’Hudson. Le troc des peaux de castor et des produits alimentaires apportés par les Indiens en échange des marchandises européennes allait bon train. Il fut complété par l’exploitation du bois et la culture du tabac, car la Nouvelle-Hollande s’efforça de devenir aussi une colonie de peuplement.

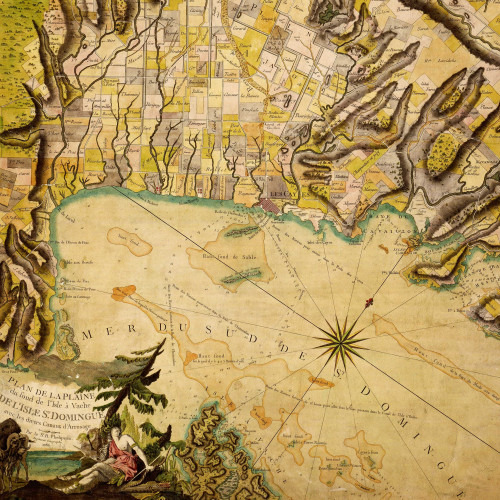

Nieuw Amsterdam, en carton sur une carte de Nouvelle-Belgique

Future New York, la Nouvelle-Amsterdam est une fondation hollandaise du XVIIe siècle. Elle ressemble ici à un petit port des Pays-Bas. Plus au nord, sur l’emplacement actuel de Wall Street, un mur protégeait la bourgade des attaques ennemies.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La vue de Manhattan, telle que nous la montre une belle carte de Nicolas Visscher dessinée en 1653, évoque les paysages hollandais. Non loin du port, un moulin à vent, une église à double toit, quelques maisonnettes de bois, une autre, plus importante, pour le gouverneur, mais aussi une auberge, une prison et un gibet bien en vue, près de l’embarcadère. Les baraquements des esclaves, signalés dans d’autres documents, ne sont pas montrés ici. Le despotique gouverneur, Peter Stuyvesant, qui avait fondé en 1648 Fort Beversrede, plus tard Philadelphie, annexa la Nouvelle-Suède voisine pour renforcer sa position face aux colons anglais qui se trouvaient en plus grand nombre. La situation s’avéra néanmoins intenable car l’Angleterre tenait à établir le lien entre ses colonies de Nouvelle-Angleterre et de Virginie. En 1664, le siège fut mis devant la Nouvelle-Amsterdam dont les 1 500 habitants capitulèrent aussitôt. En 1667, la colonie entière passait à l’Angleterre.

Le commerce des Noirs

Dans le dernier quart du 17e siècle, les Hollandais possédaient encore un solide point d’appui en Afrique occidentale, une bande côtière en Guyane, six des plus petites Antilles, dont Curaçao qui était la base du commerce avec l’Amérique latine et qui se maintiendra comme centre actif du commerce des Noirs.

Fernand Braudel a ainsi expliqué les causes de l’échec hollandais en Amérique : « Leur faute est d’avoir voulu construire une superstructure marchande sans coiffer la production, sans coloniser au sens moderne du mot. » Il ajoute que la petite Hollande n’était probablement pas assez grosse pour avaler à la fois l’océan Indien, la forêt brésilienne, un morceau d’Afrique et une part de l’Amérique du Nord. Occupés par leur aventure militaire au Brésil, les Hollandais avaient aussi abandonné la plupart des Antilles aux Anglais et aux Français, deux nations qui devaient dominer l’histoire maritime du siècle suivant.

Lien permanent

ark:/12148/mm38qh1fj11h