-

Album

AlbumLa légende arthurienne en 16 épisodes

-

Album

AlbumLes textes arthuriens, de la chronique au scénario

-

Article

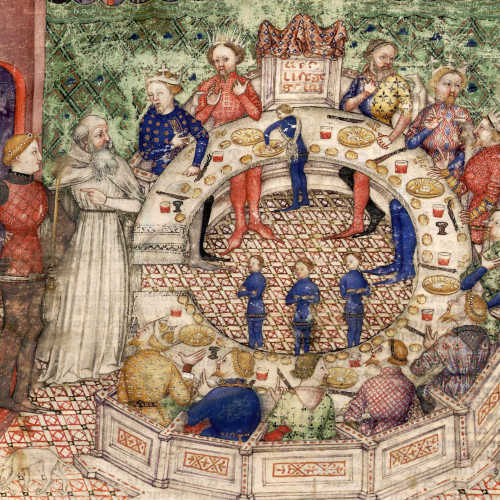

ArticleLa Table ronde et ses chevaliers

-

Article

ArticleÀ la cour du roi Arthur

-

Article

ArticleUne quête initiatique et christique

-

Article

ArticleUne Bretagne pleine de merveilles

-

Album

AlbumQui sont les personnages principaux de la légende arthurienne ?

-

Article

ArticleMerlin l’Enchanteur

-

Vidéo

VidéoHistoire de Merlin

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterHistoire de Merlin

-

Article

ArticleLe monde des fées

-

Article

ArticleLe roi Arthur

-

Article

ArticleLa chevalerie arthurienne

-

Article

ArticleCinq chevaliers emblématiques de la Table ronde

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterRoman de Lancelot

-

Vidéo

VidéoLe Roman de Lancelot

-

Vidéo

VidéoLe Chevalier au lion

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa Quête du Saint Graal

-

Article

ArticleLe Graal et sa quête

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterHistoire du Saint Graal

-

Vidéo

VidéoL’histoire du Saint Graal

-

Article

ArticleL’amour dans les romans arthuriens

-

Article

ArticleChrétien de Troyes, peintre de l’amour

-

Album

AlbumLa puissance du mythe arthurien

Qui sont les personnages principaux de la légende arthurienne ?

Le charismatique roi Arthur, les célèbres chevaliers de la Table ronde ou encore Merlin l'enchanteur constituent des figures emblématiques du mythe arthurien.

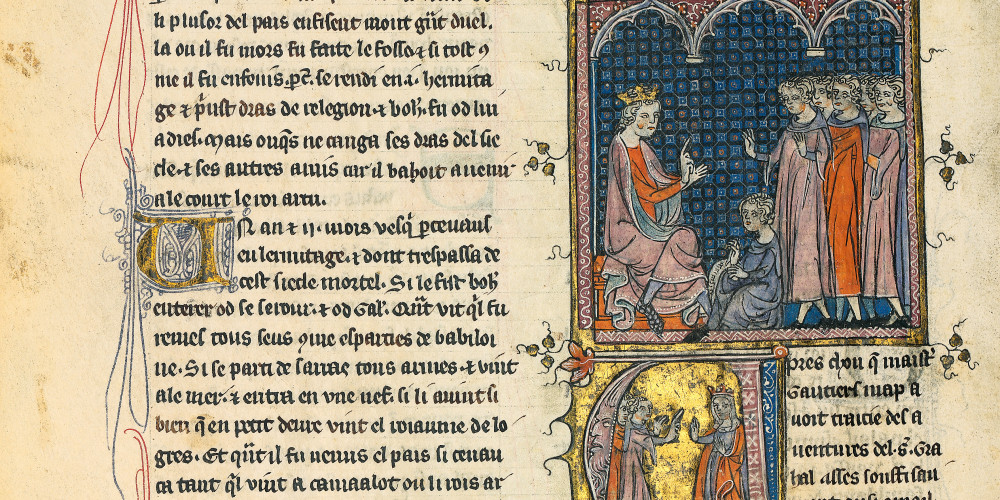

Le preux roi Arthur

Sur cette enluminure, Arthur est représenté portant un bouclier à l’image de la Vierge. À ses pieds, trente couronnes symbolisent les royaumes qu’il a conquis.

© The British Library Board

Le preux roi Arthur

La figure d’Arthur a été magnifiée très tôt. Les premiers textes gallois qui citent son nom évoquent un personnage valeureux, mais parfois tyrannique. Il apparaît dans l'Histoire des rois de Bretagne en souverain fastueux, défenseur de la foi chrétienne, sachant s’entourer des meilleurs chevaliers.

© Bibliothèque nationale de France

Le preux roi Arthur

Dans la plupart des romans de la Table ronde, Arthur reste au second plan, mais les exploits de ses chevaliers rejaillissent sur lui. Ainsi compte-t-il parmi les Preux, ces neuf héros les plus valeureux du passé.

© RMN / Stéphane Maréchalle

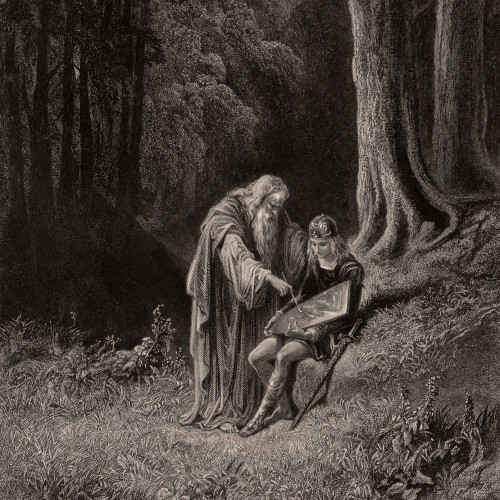

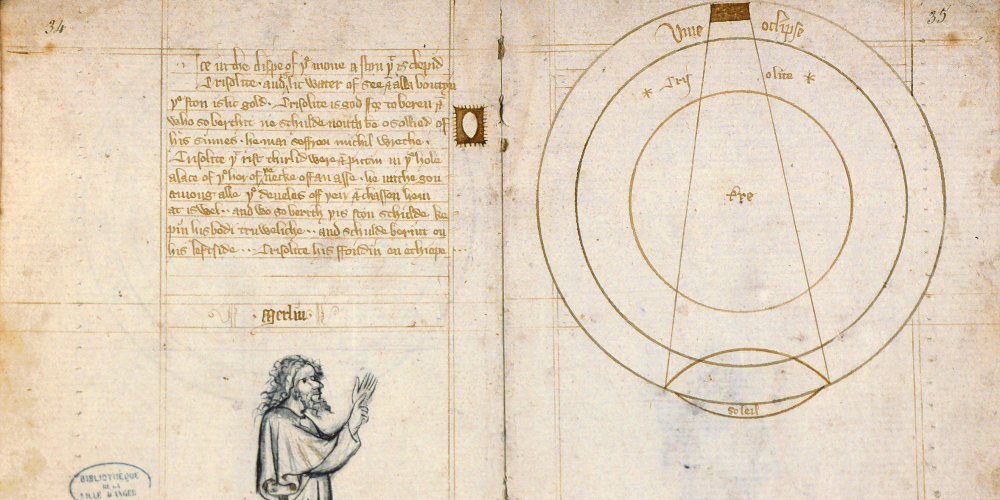

Merlin le prophète

La tradition orale évoque un barde dénommé Myrddin, qui aurait vécu en Écosse à la fin du 6e siècle et serait l’auteur de poèmes prophétiques.

© Bibliothèque municipale d'Angers

Merlin le prophète

Chez Geoffroy de Monmouth, Merlin est à la fois un magicien, parfois facétieux, un prophète et un enchanteur fou qui hante les bois du Northumberland.

© Bibliothèque nationale de France

Merlin le prophète

Vers 1200, Robert de Boron reprend l’histoire de Merlin dans un poème dont il reste aujourd’hui moins de six cents vers, mais qui est aussitôt adapté en prose, peut-être par Robert lui-même. Merlin, fils d’un démon, est destiné à lutter contre l’emprise du Christ sur les hommes.

© Bibliothèque nationale de France

Merlin le prophète

Dieu choisit de faire de Merlin l’instrument du Bien, en lui conférant le don de prédire l’avenir. Merlin sera le conseiller des rois de Bretagne, il organisera la naissance et l’avènement d’Arthur. Mais son amour pour Viviane, la Dame du Lac, le conduira à sa perte.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

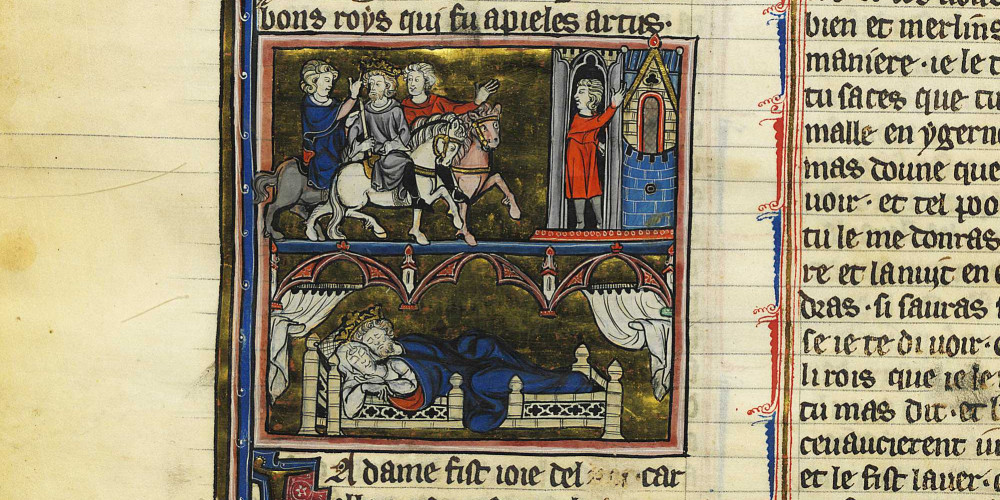

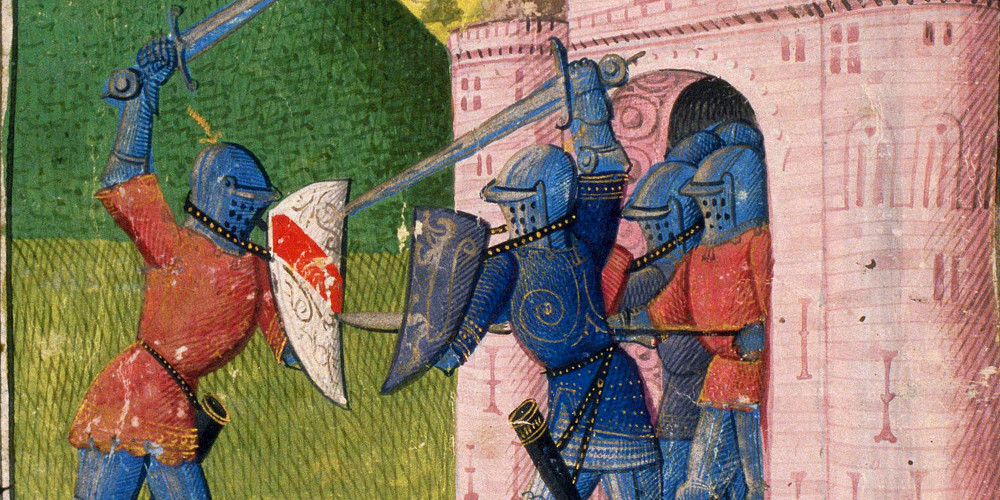

Les chevaliers errants

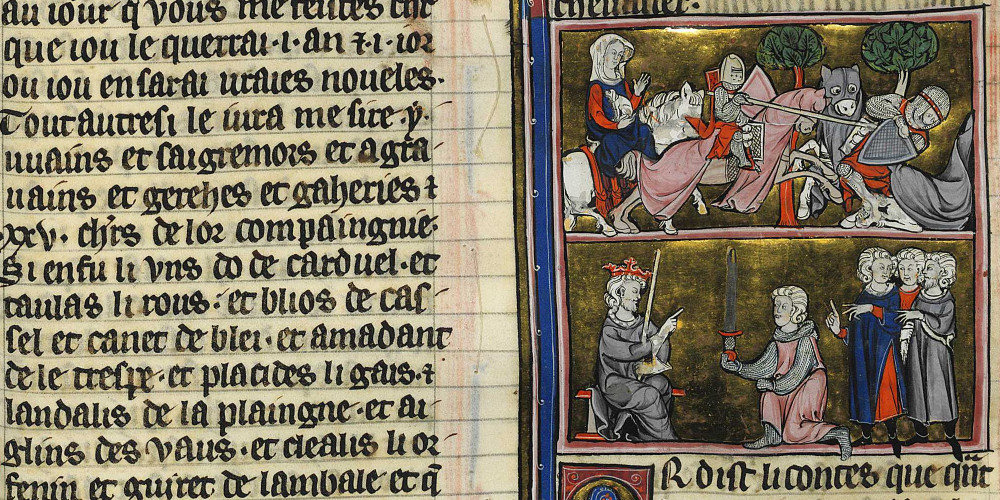

« Chercher aventure », tel est le but de l’errance, souvent solitaire, des chevaliers de la Table ronde. Elle leur procure la renommée, parfois une épouse, et souvent une terre.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les chevaliers errants

L’aventure se présente traditionnellement à la cour lors d’une grande fête solennelle, où une messagère, une demoiselle, un chevalier en difficulté ou encore un nain viennent chercher de l’aide.

© Bibliothèque nationale de France

Les chevaliers errants

Le chevalier doit partir en quête d’un nom, d’une terre, d’une femme, d’un objet ou de sa signification, d’un chevalier prisonnier qu’il faut délivrer ou encore d’une dame qui a été enlevée, comme l'est Guenièvre dans le Chevalier de la Charrette.

© Bibliothèque nationale de France

Les chevaliers errants

Le héros qui entreprend l’aventure est confronté à des monstres, parfois à des dragons ou à des chevaliers félons qui imposent de mauvaises coutumes auxquelles il doit mettre fin. Ainsi Lancelot met-il un terme aux enchantements de la Douloureuse Garde, qui devient alors la Joyeuse Garde.

© Bibliothèque nationale de France

Les chevaliers errants

La quête s’achève lorsque le chevalier victorieux, revenu à la cour, raconte ses aventures aux clercs du roi Arthur, qui les mettent par écrit.

© Bibliothèque nationale de France

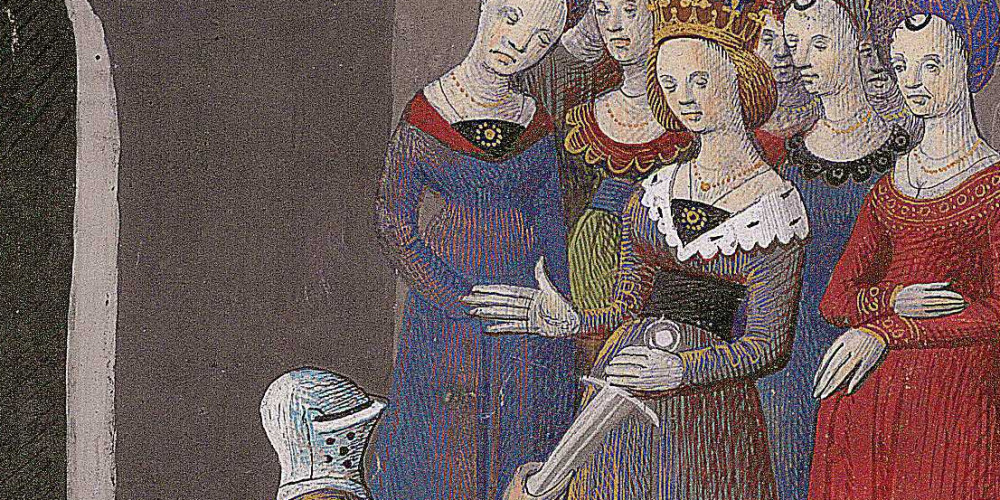

Lancelot prisonnier de la fée Morgane dont il dédaigne l’amour

Les fées des romans de la Table ronde peuvent être nourricières, comme la Dame du Lac, à qui est confiée l’éducation de Lancelot, mais, le plus souvent, elles sont séductrices, comme Morgane : elles attirent les chevaliers dans leurs châteaux des îles et des brumes, et les retiennent hors du monde.

© Bibliothèque nationale de France

Fées et merveilles

Les nombreuses demoiselles qui surgissent près des fontaines ou au détour des chemins sont une version courtoise des anciennes fées du folklore celtique.

© Bibliothèque nationale de France

Fées et merveilles

D’autres créatures merveilleuses hantent les chemins de l’aventure : des nains, des géants, des hommes sauvages qui violent les demoiselles et tuent les chevaliers sans respecter les règles, ou bien encore des dragons diaboliques et hideux, parfois dotés d’un étrange pouvoir de séduction.

© Bibliothèque nationale de France

Fées et merveilles

Tantôt le héros rencontre des revenants, tantôt il doit combattre des automates de cuivre qui interdisent un pont ou un verger. Il peut également croiser des esprits jouant à la balle avec une tête, la nuit, près d’une chapelle, ou devoir immobiliser un château qui tourne sur lui-même...

© Bibliothèque nationale de France

Fées et merveilles

Le merveilleux, œuvre du diable, est toujours inquiétante pour le chevalier errant !

© Bibliothèque nationale de France

L’amour courtois

Bien que postérieure, l’expression « amour courtois » s’applique parfaitement aux romans de la Table ronde. Le héros, fidèle, généreux et discret, aime une belle dame, souvent d’un rang supérieur au sien.

© Bibliothèque nationale de France

L’amour courtois

III. Roman de Lancelot

Le chevalier doit accomplir des épreuves pour conquérir sa dame : il tue les adversaires qui menacent son château, il la délivre des mains de félons qui l’ont enlevée dans la forêt, il part en quête d’objets merveilleux pour elle… L’amour est la motivation principale des aventures.

© Bibliothèque nationale de France

L’amour courtois

Les couples adultères formés par Tristan et Iseut ou Lancelot et Guenièvre incarnent le conflit entre l’amour, la fidélité dans le mariage et les devoirs du vassal envers son seigneur.

© Bibliothèque nationale de France

L’amour courtois

III. Roman de Lancelot

Incapable d'amour, Gauvain, le neveu du roi Arthur, est un séducteur impénitent : il ne se marie pas, et est toujours disponible pour de nouvelles aventures chevaleresques et galantes.

© Bibliothèque nationale de France

Tristan et Iseut

Tristan, le neveu du roi Marc de Cornouailles, délivre le pays du tribut en jeunes gens que lui imposait le Morholt d’Irlande. Puis il partage un philtre d’amour avec Iseut, la sœur du Morholt, qui devait épouser son oncle.

© 2007 Musée du Louvre / Martine Beck-Coppola

Tristan et Iseut

Au terme d’infinies souffrances et de rares moments de bonheur, les amants mourront de n’avoir pu vivre leur passion incompatible avec les règles sociales.

© Bibliothèque nationale de France

Tristan et Iseut

Ce conte d’amour et de mort a sans doute une origine celtique. Cependant, c’est à travers le Tristan en prose, rédigé vers 1230, qu’hommes et femmes du Moyen Âge ont connu la légende.

© Bibliothèque nationale de France

Tristan et Iseut

Tristan devient un chevalier de la Table ronde épris d'aventures et de joutes. Il se mesure au Sarrasin Palamède, son rival en amour et en vaillance, et affronte même Lancelot du Lac. Le Tristan en prose a été diffusé dans toute l’Europe, notamment en Italie, où il a connu plusieurs adaptations.

© Bibliothèque nationale de France

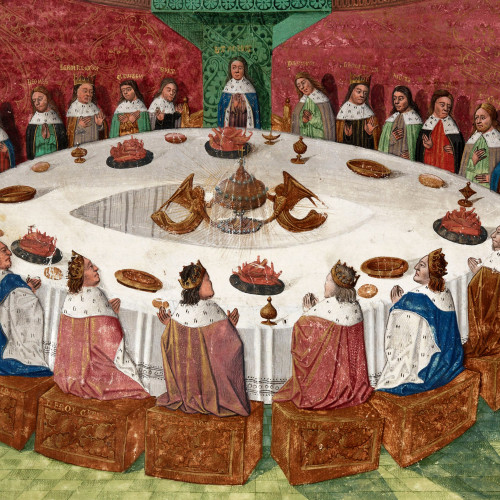

La quête du Graal

Au-delà de la quête amoureuse, les légendes arthuriennes proposent une quête spirituelle symbilisée par le Graal.

© Cl. E. Juvin

La quête du Graal

Le mot « graal », rare, désigne initialement un plat à poisson. Son rapport avec la prospérité du pays et la santé du roi est mystérieux, tout comme ses origines : pour certains critiques, il s’agirait d’un avatar des talismans de l’Autre Monde ou des chaudrons d’abondance des mythes celtiques.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La quête du Graal

La quête du Saint-Graal (prologue)

Le Graal va devenir un vase liturgique chrétien : vers 1200, Robert de Boron fait du Graal le récipient qui servit à recueillir le sang du Christ et il devient l’objet d’une quête mystique dans le Lancelot-Graal.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France