-

Vidéo

VidéoLe Roman de la Rose

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, un art d'aimer (première partie)

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, un miroir périlleux (deuxième partie)

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, un miroir de l'amour (troisième partie)

-

Album

AlbumLe Roman de la rose, l'œuvre la plus célèbre du Moyen Âge

-

Livre à feuilleter

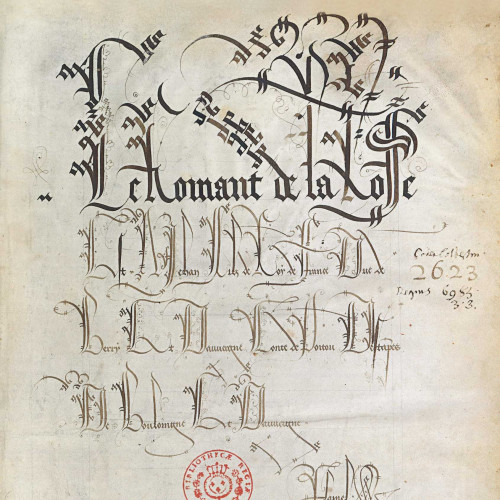

Livre à feuilleterLe Roman de la Rose

-

Vidéo

VidéoLe Cœur d’amour épris

-

Album

AlbumLe livre des échecs amoureux

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLe Cœur d'amour épris

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLe Roman de Gérard de Nevers

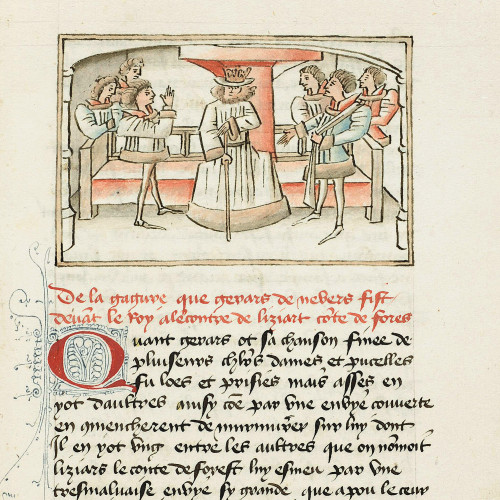

Le Roman de la rose, un miroir périlleux (deuxième partie)

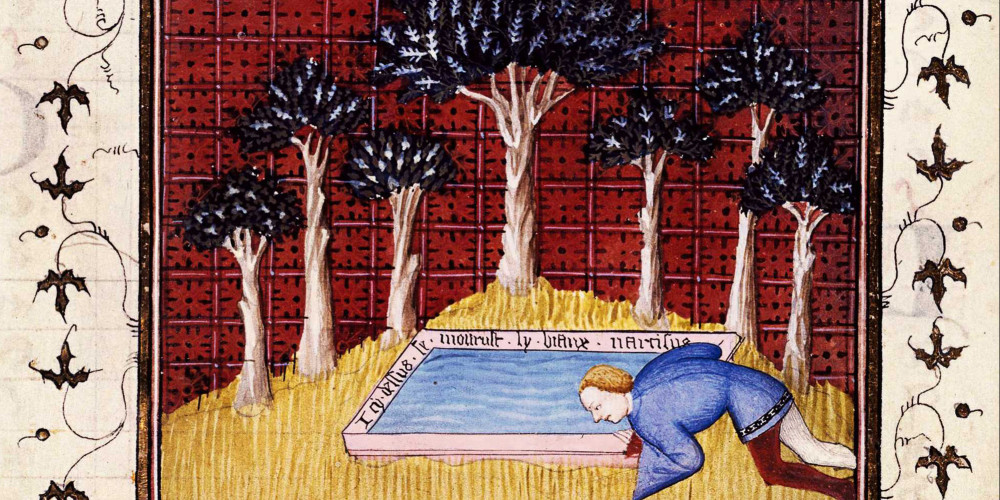

Le narrateur s’approche du miroir périlleux que constitue la fontaine de Narcisse, du nom de l’antique amoureux égaré dans la contemplation stérile de son propre reflet. Le narrateur aperçoit dans l’eau de la fontaine le reflet d’un buisson de roses en boutons...

Narcisse et son reflet

Délaissant la danse, l’Amant part à la découverte du Verger. Guillaume de Lorris rappelle l’histoire de Narcisse, jeune homme dédaigneux de l’amour et tombé, par punition, amoureux de son propre reflet.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La fontaine de Narcisse

Dans le Roman de la rose, le narrateur aborde une fontaine périlleuse : celle où le beau Narcisse périt jadis, fou d’amour pour son propre reflet. L’évocation du mythe de Narcisse permet au narrateur du Roman de la rose de dénoncer des valeurs anti-courtoises : l’orgueil et le mépris des autres. L’approche de la fontaine de Narcisse est un épisode-clé du Roman de la rose : c’est là que le narrateur est, à son tour, touché par l’Amour.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’Amant se penche au-dessus de la fontaine de Narcisse

Cette image se situe au début du Roman de la rose.

Le Verger près duquel l’Amant arrive est clos d’un mur peint des repoussantes figures de Haine, Félonie et Tristesse. Sa porte ouverte par Oiseuse, il y rencontre Déduit, le maître du Verger et toutes les personnifications heureuses comme Liesse. Arrivé à une fontaine, à l’ombre d’un pin, l’Amant y découvre, gravée dans le marbre, l’inscription suivante : « Icy dessus se mourust ly biaux Narcisus. » Cette fontaine est le « miroir perilleux », où Narcisse fut pris au piège de son propre reflet (v. 1568-1575) :

« C’est li miroers perilleus

Ou Narcisus li orgueilleus

Mira sa face et ses yauz vers,

Dont il jut puis morz toz envers.

Qui enz ou mireor se mire

Ne puet avoir garant ne mire

Que tel chose a ses ieulz, ne voie

Qui d’amor l’a tout mis an voie… »

( « C’est le miroir périlleux, dans lequel Narcisse l’orgueilleux mira son visage et ses yeux brillants : pour l’avoir fait, il tomba à la renverse et resta étendu, mort. Celui qui se regarde dans le miroir ne peut trouver de protecteur ni de médecin pour éviter à ses yeux de voir ce qui l’a mis sur les voies de l’Amour… »)

Là, l’Amant, sera pris lui aussi au piège de l’amour, en découvrant le reflet du rosier. C’est à ce moment même où se met en place le « drame » de la passion amoureuse, que naît l’écriture du Roman de la rose (v. 1585-1586 et 1592-1599)… pour raconter « la vérité de la matière » du songe :

« Car Cupido li filz Venus

Sema ici d’amors la graine,

[…]

Por la graine qui fu semee,

Fu ceste fontaine clamee

La fontaine d’amors par droit,

Dont plusor ont en maint endroit

Parlé en romanz et en livre :

Mes jamés n’orrez meus descrivre

La verité et la matiere,

Quant j’aurai espont le mistere. »

( « Car Cupidon le fils de Vénus a semé ici la graine d’amour […]. À cause de la graine qu’on a semée, cette fontaine fut appelée à juste titre la fontaine d’amour, et plusieurs en ont parlé en maint endroit dans des romans et des livres, mais jamais vous n’entendrez mieux exposer la vérité de la matière que lorsque j’aurais explicité le mystère. »)

De la rose, l’Amant obtient une feuille puis un baiser… Poursuivi dans un sens plus encyclopédique et naturaliste par Jean de Meung, le roman s’achève par la conquête de la rose.

Ce texte très riche de sens multiples devint au début du 15e siècle l’objet de la première querelle littéraire de la littérature française. Elle opposa Christine de Pizan soutenue par Isabeau de Bavière et Gerson, le grand prédicateur du début du 15e siècle, à l’humaniste Jean de Montreuil qui défendait la satire des femmes contenue dans le Roman.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

L’amant apercevant les roses dans la fontaine

L’amant comme Narcisse « se mire dans la fontaine » et y voit « un rosier chargié de roses », objet de sa quête (v. 1612-1619).

Ou mireor entre mil choses

Quenui rosiers chargez de roses

Qui estoient en un destor

D’une haie clos tout entor,

Et lors me prist si grant envie,

Que ne leissase pour Pavie

Ne por Paris que n’i alasse,

La où je vi la greignor masse.

(Dans le miroir entre mille autres choses, j’aperçus des rosiers chargés de roses qui se trouvaient en un lieu retiré complètement entourés et enfermés par une haie, et une envie si grande me prit alors, qu je n’aurais renoncé ni pour Pavie, ni pour Paris d’y aller.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Amour et ses flèches

Amour décoche alors au narrateur cinq flèches qui l’atteignent à l’œil et de là, au cœur. Éperdu de souffrances, il se fait le vassal du Dieu d’Amour, en un cérémonial calqué sur celui de l’hommage vassalique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La flèche dans l’œil

La première flèche décochée par le dieu d’Amour se nomme Beauté. Touchant l’oeil, elle atteint le narrateur au coeur (v. 1682-1692).

Et quant il ot aparceü

Que j’avoie einssi esleü

Ce boton, qui plus me plesoit,

Que nus des autres ne fesoit,

Il a tantost pris une flesche […]

Et trait à moi par tel devise

Que parmi l’ueil m’a ou cuer mise

La saiete par grant redor…

(Et quand il se fut ainsi rendu compte que j’avais ainsi choisi ce bouton, qui me plaisait plus que nul autre, il a pris ausitôt une flèche […] et tira sur moi de telle façon qu’à travers l’oeil il m’a planté la flèche toute raide dans le coeur.)

Bibliothèque nationale de France

hommage

La scène d’hommage dans laquelle l’Amant place ses mains jointes dans les mains de son seigneur, est traitée ici sur le mode courtois : loin de s’agenouiller devant son seigneur, l’amant semble esquisser avec lui un pas de danse (v. 1952-1955).

A tant deving ses hom mains jointes,

Et sachiez que mout me fis cointes :

De sa bouche besa la moie,

Ce fu dont j’oi greignor joie.

(C’est alors que je devins son vassal, les mains jointes, et sachez que je fus très fier : avec sa bouche il baisa la mienne et ce fut là ce qui me causa la plus grande joie.)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

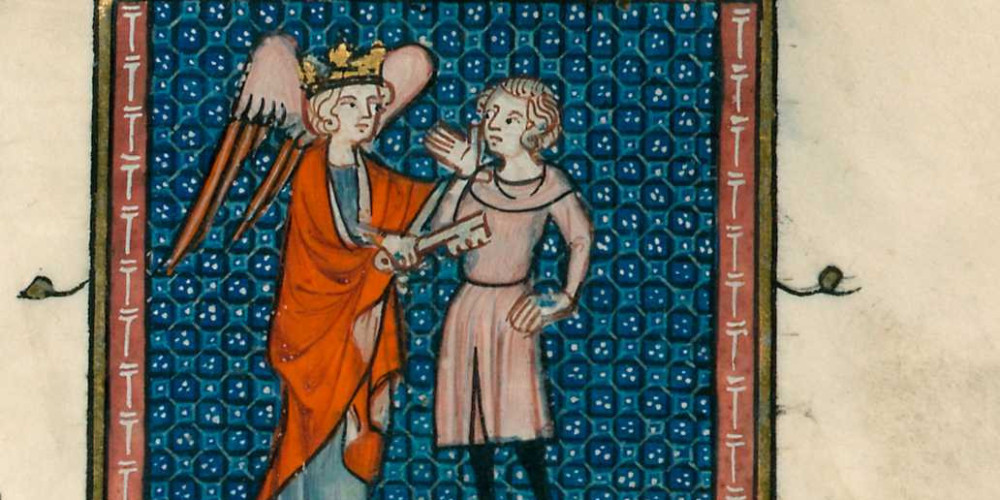

Le baiser du vassal

Blessé au coeur, l’Amant se rend au dieu d’Amour et se met à son service. Il lui prête hommage, en plaçant ses mains jointes dans celles de son seigneur, et en échangeant avec lui l’osculum, le baiser (v. 1952) :

A tant deving ses hom mains jointes,

Et sachiez que mout me fis cointes :

De sa bouche besa la moie,

Ce fu dont j’oi greignor joie.

(C’est alors que je devins son vassal, les mains jointes, et sachez que je fus très fier : avec sa bouche il baisa la mienne et ce fut là ce qui me causa la plus grande joie.)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La clé de l’Amour

Amour se rend maître du coeur de l’Amant en le fermant au moyen d’une clé.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

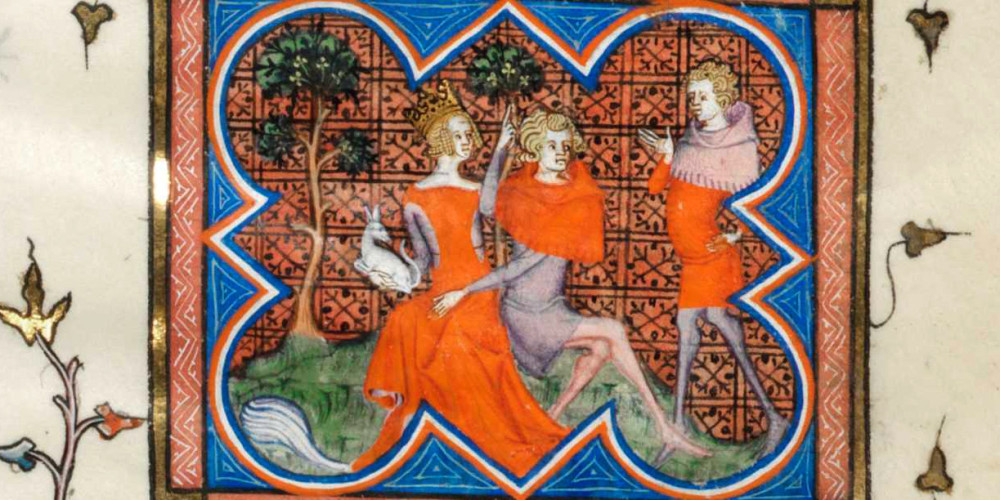

Vénus, Bel Accueil, Malebouche et Jalousie

Le narrateur n’a désormais de cesse de conquérir l’objet de son inclination : la rose, une jeune fille. Le narrateur, appelons-le désormais l’Amant, se heurte aux défenseurs de l’honneur de la belle : Jalousie, Honte, Peur et Danger.

Bibliothèque nationale de France

L’ amant et rosier

Bel Accueil, fils de Courtoisie, aide l’Amant à passer la haie pour s’approcher du bouton de rose ; il lui en offre une feuille. Alors surgit le vilain Danger avec sa massue pour faire reculer l’intrus (v. 2933-2934) :

Fuiez, vasaus, fuiez de ci !

Par po que je vos oci !

(Fuyez, jeune homme, fuyez d’ici ! Il s’en faut de peu que je ne vous tue ! )

L’amant reste ainsi longtemps honteux et confus, quand Raison, la sage fille de Dieu, se présente, descendant de sa tour : elle conseille à l’amant d’oublier son amour.

Mots-clés

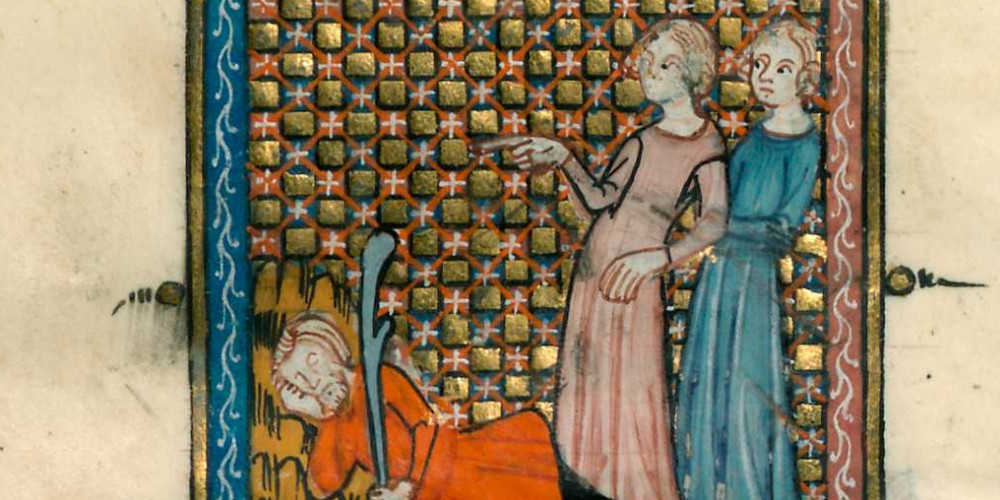

Honte et peur réveillant Danger

Honte et Peur, mises en alerte par l’audace de l’Amant, réveillent Danger. Danger représente la résistance de la jeune fille, laquelle intériorise les interdits familiaux et sociaux qui s’opposent à son inclination.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Honte et Peur

Prises de panique, Honte et Peur avertissent Danger qui somnolait paisiblement sur un tas de feuilles.

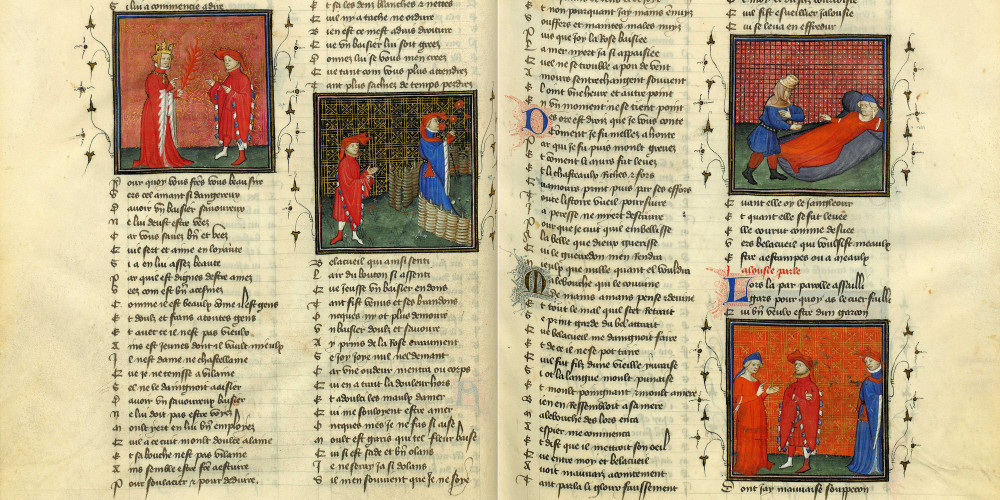

Ce manuscrit du Roman de la rose adopte une mise en page claire et fonctionnelle, devenue archétypale au 14e siècle pour les textes poétiques : texte sur deux colonnes (copié sur 40 lignes pour 29, 2 cm de hauteur de page) ; léger retrait et alignement vertical des premières lettres de chaque vers ; lettrines et rubriques signalant les articulations du texte. La mise en page sur deux colonnes convenant parfaitement aux octosyllabes du Roman de la rose, la plupart des copistes du poème ont adopté cette disposition.

Le rôle des rubriques (en rouge) est double : en plus de scander le texte et de livrer les légendes des illustrations (rôle non visible sur le feuillet reproduit), elles permettent au lecteur de savoir qui prend la parole (ce qui est visible ici). L’illustration de cette élégante copie est, comme souvent pour le Roman de la rose, sensiblement plus dense dans la partie attribuée à Guillaume de Lorris, très narrative, que dans celle de Jean de Meun, plus discursive (44 vignettes, 23 chez Guillaume et 21 chez Jean). On voit ici le réveil de Danger par Honte et Peur.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le baiser à la rose

Encouragé par Bel Accueil, qui symbolise le naturel confiant de la demoiselle, l’Amant embrasse la rose. Ce baiser prématuré est aussitôt réprimé par Jalousie, qui érige une forteresse pour y enfermer Bel Accueil.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le baiser de la rose

L’ Amant peut finalement obtenir de Bel Accueil un baiser de la rose (v. 3476) :

Un baisier douz et savoré

Pris de la rose erraument ;

Se j’oi joie, nus ne le demant,

Car une odor m’entra ou cors,

Qui en gita la dolor fors,

Et adouci les maus d’amer

Qui me soloient estre amer.

(Je pris aussitôt de la rose un doux et savoureux baiser. Si j’en eus de la joie ? Que personne ne me le demande ! En effet un parfum me pénétra dans le corps et en chassa la douleur et adoucit les souffrances d’amour qui d’habitude m’étaient amères.)

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

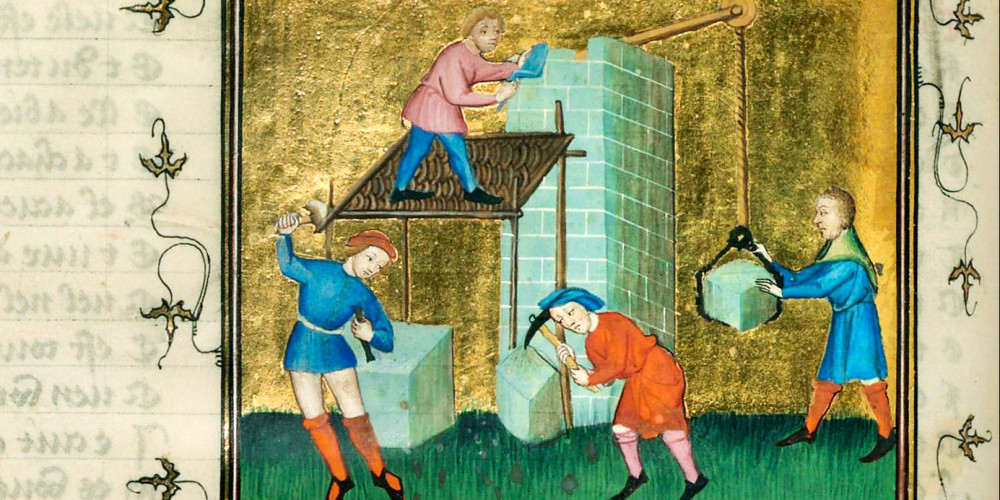

La construction de la forteresse de Jalousie

Jalousie supervise la construction de la forteresse destinée à sauvegarder l’honneur de la jeune fille.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La forteresse de Jalousie

Jalousie entoure les rosiers de fossés et d’une enceinte ; elle fait construire au centre une tour où elle emprisonne Bel Accueil.

Bibliothèque nationale de France

La construction de la forteresse de Jalousie

Jalousie, qui représente les obstacles sociaux à l’amour, fait ériger une forteresse pour y enfermer la rose et le trop confiant Bel Accueil.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La Vieille et le chapel

Faux Semblant remet à la Vieille un « chapel » de fleurs tressées à offrir à Bel Accueil. La Vieille ne résiste pas longtemps et se fait entremetteuse entre l’Amant et Bel Accueil. L’illustration est introduite par la rubrique : « Comme la Vielle, qui garde Bel Acueil li aporte le chapel que l’amant li envoie par le conseil de Faus Semblant. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le châtiment de Malebouche

Faux Semblant et Abstinence Contrainte réduisent Malebouche à l’impuissance en lui coupant l’organe par lequel il diffuse ragots et rumeurs : la langue. L’attaque du château de Jalousie est désormais possible.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Amour rassemble ses barons pour délivrer Bel Accueil de sa prison

Amour rassemble ses barons pour délivrer Bel Accueil de sa prison. Parmi eux s’est curieusement glissé Faux Semblant, l’hypocrite en soutane. Amour en fait son « roi des ribauds ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Richesse, gardienne du chemin de Trop Donner

Richesse est une alliée de poids dans la quête amoureuse. Mais s’engager sur la voie des dépenses immodérées peut aussi conduire l’amoureux à la ruine. Richesse est la gardienne du chemin de Trop Donner.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France