-

Article

ArticleHistoire du livre pour enfants

-

Article

ArticleLe livre pour enfants après 1968

-

Article

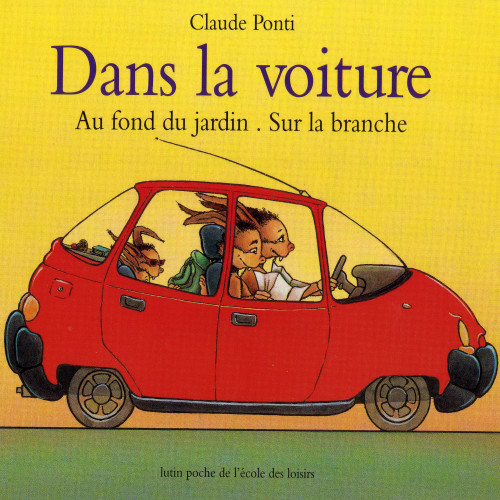

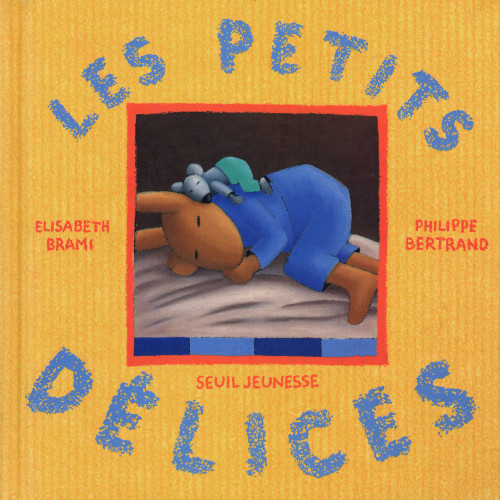

ArticleDes livres pour les bébés ?

-

Audio

AudioMarie Despleschin : écrire pour les enfants

-

Album

AlbumLe livre, une invitation à l'exploration

-

Article

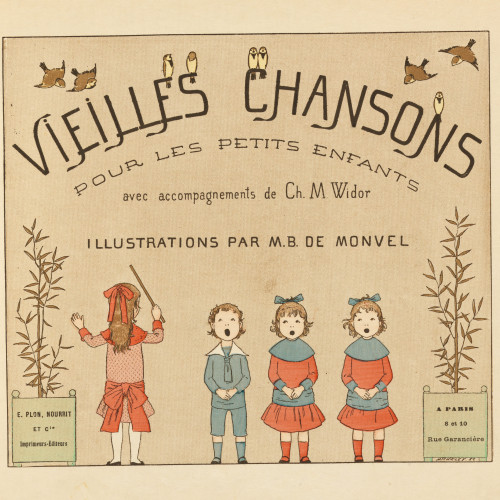

ArticleComptines, rondes et chansons : les livres de l’oralité

-

Article

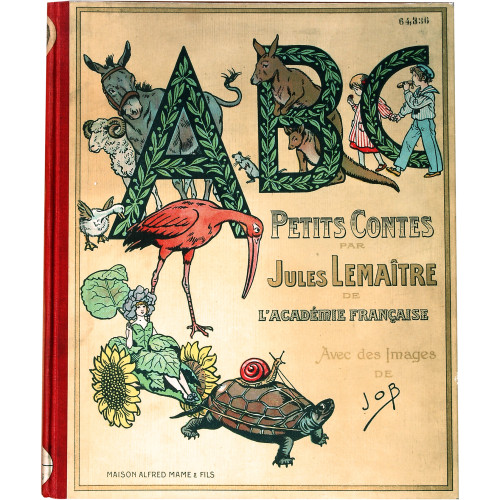

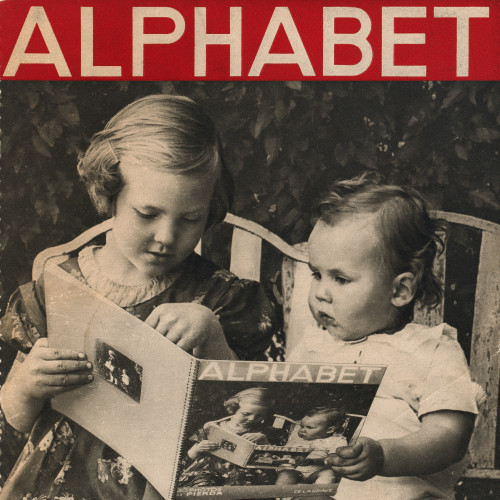

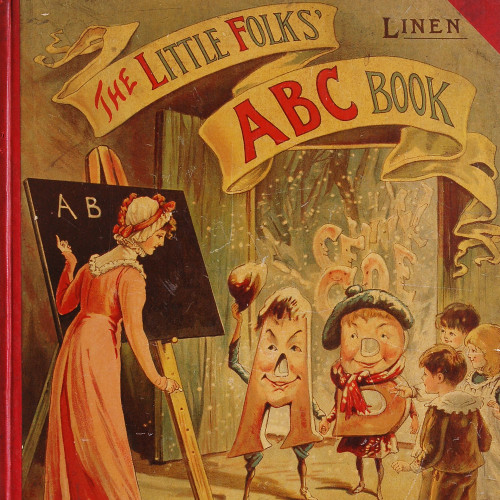

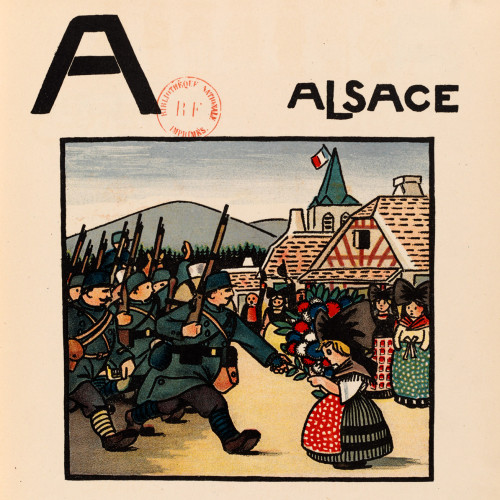

ArticleAbécédaires : ordre et commencements

-

Article

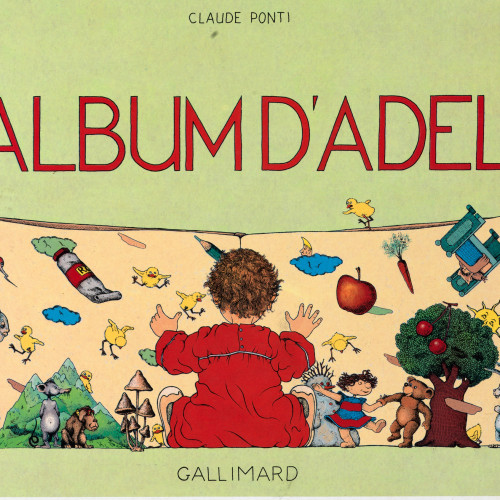

ArticleOrigines et naissance de l’album moderne

-

Article

ArticleL’album en révolution : 70 ans d’innovation (1940-2010)

-

Album

AlbumPetits adultes et grands enfants

-

Personnalité

PersonnalitéJules Verne

-

Personnalité

PersonnalitéSophie de Ségur

L’album en révolution : 70 ans d’innovation (1940-2010)

© L’ecole des loisirs

Les Trois Brigands

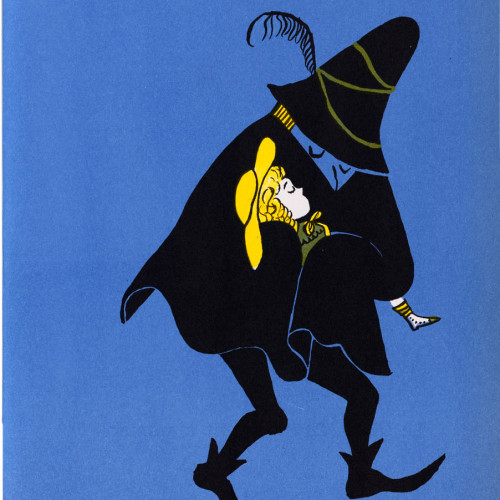

Il faut attendre 1968 pour que le public français découvre cet album, publié à Munich chez Georg Lentz en 1961 sous le titre Die drei Raüber, écrit et illustré par Jean Thomas, dit Tomi Ungerer (né en 1931), que récompensera en 1998 le prix Andersen pour l’ensemble de son œuvre. L’album surprend à la fois par son style graphique (aplats de couleur où dominent le bleu et le noir ; trait noir ou bleuté qui épaissit les contours) et par son humour caustique. Trois redoutables brigands, « avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs » terrorisent et dévalisent les voyageurs qui ont la malchance de croiser leur chemin. Ils amassent leur butin dans une caverne en haut de la montagne, jusqu’au jour où, en attaquant une voiture, ils découvrent Tiffany, une petite orpheline qui « se rendait auprès d’une vieille tante grognon ». La fillette va devenir leur plus précieux trésor et bouleverser leur existence, conduisant les trois brigands sur le chemin de la rédemption : leur méchanceté se transforme en bonté, ce dont vont bénéficier Tiffany et les orphelins peuplant le pays imaginaire dans lequel se déroule ce conte des temps modernes. Toute la pudeur, la tendresse devant l’enfance de la part de celui qui est considéré comme un des grands novateurs de l’album pour enfants, s’expriment dans ce brigand qui porte l’enfant dans ses bras avec beaucoup de délicatesse. (C. G.-B.)

© L’ecole des loisirs

Max et les maximonstres

À la fin des années 1960, Robert Delpire est à l’origine du renouvellement du livre d’images en France. À ses yeux, les livres pour enfants doivent avoir la même rigueur et la même qualité que les livres pour adultes. En faisant le choix de traduire et d’éditer l’ouvrage de Maurice Sendak (né en 1928), Where the Wild Things Are, publié à New York chez Harper and Row en 1963, c’est, à travers l’histoire de Max, à la fois l’univers de l’inconscient enfantin qui est exploré, et un univers graphique totalement novateur. Max fait des bêtises : « Monstre, lui dit sa mère. Je vais te manger, répondit Max et il se retrouva au lit sans rien avoir mangé du tout. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max […]. » Au fur et à mesure du récit, l’image prend son indépendance, s’insère dans la page, l’envahit progressivement, la bouscule et devient un texte parallèle, voire se suffit à elle-même. Le génie de Sendak est d’avoir laissé à l’image le soin de raconter ce qui constitue le point d’orgue de son récit, à savoir le moment où Max s’amuse comme un fou avec les monstres qui l’ont sacré roi. Dans cette double page muette, le tout-petit peut mettre ses propres mots sur ce qu’il voit et être le véritable narrateur, les adultes étant généralement déboussolés par des histoires sans parole. Mais fatigué, affamé, Max finit par se lasser de la fête et tout rentre dans l’ordre : l’image retrouve le texte et Max retourne dans sa chambre où son dîner l’attend « tout chaud ». (C. G.-B.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Depuis les années 1940, les innovations dans le domaine de l’album peuvent être classées en deux types : formelles, dans l’évolution de l’objet et sa qualité matérielle, d’une part, et esthétiques, dans l’évolution des styles graphiques, d’autre part. Le clivage entre des albums de luxe de haute qualité et de fabrication semi-artisanale, et des albums bon marché, au modeste contenu, produits industriellement, disparaît devant les progrès techniques.

L’apparition de la couleur

La première révolution de 1949, amorcée à la Libération, est celle de la couleur. La quadrichromie se généralise et le procédé offset permet la reproduction de couleurs d’une richesse, d’une intensité et avec des dégradés inconnus jusque-là, en même temps que de nouvelles techniques de façonnage des cartonnages et de piquage des cahiers, comme la possibilité de gros tirages, permettent des économies considérables. Ainsi les grands albums G. P. à 135 francs de 1946, les albums Cocorico de 1949 à 95 francs et la collection « Farandole » de Casterman à 195 francs allient également bas prix et qualité formelle, couleurs profondes et cartonnage, et sont deux à trois fois moins chers que leurs concurrents, y compris les albums du Père Castor. « Les Petits Livres d’or », importation du modèle des Little Golden Books américains, sont ainsi vendus à cinquante millions d’exemplaires en trente ans. L’album américain, à travers « Les Petits Livres d’or » des Deux Coqs d’or, est le modèle dominant, avec cependant la découverte des graphismes tchèques aux éditions communistes La Farandole.

La démocratisation du bel album est alors un fait.

Les innovations graphiques

Ce potentiel technique est exploité par les gros éditeurs et les nouveaux, et c’est à l’intérieur que se dessine l’autre mouvement, d’innovation graphique. Au Père Castor, une nouvelle génération d’illustrateurs s’est installée, de Romain Simon à Gerda Muller, mais le réalisme pédagogique, non exclusif de poésie, reste la norme. Dès 1955 Robert Delpire ose, lui, Les Larmes de crocodile, puis les formats géants des collections Actibom et Multibom, et publie Max et les maximonstres en 1967, mais sans rencontrer le succès. L’École des loisirs se crée en 1965 et publie ses premiers albums innovants, importés, en 1968 avec Les Trois Brigands de Tomi Ungerer.

Les Trois Brigands

Il faut attendre 1968 pour que le public français découvre cet album, publié à Munich chez Georg Lentz en 1961 sous le titre Die drei Raüber, écrit et illustré par Jean Thomas, dit Tomi Ungerer (né en 1931), que récompensera en 1998 le prix Andersen pour l’ensemble de son œuvre. L’album surprend à la fois par son style graphique (aplats de couleur où dominent le bleu et le noir ; trait noir ou bleuté qui épaissit les contours) et par son humour caustique. Trois redoutables brigands, « avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs » terrorisent et dévalisent les voyageurs qui ont la malchance de croiser leur chemin. Ils amassent leur butin dans une caverne en haut de la montagne, jusqu’au jour où, en attaquant une voiture, ils découvrent Tiffany, une petite orpheline qui « se rendait auprès d’une vieille tante grognon ». La fillette va devenir leur plus précieux trésor et bouleverser leur existence, conduisant les trois brigands sur le chemin de la rédemption : leur méchanceté se transforme en bonté, ce dont vont bénéficier Tiffany et les orphelins peuplant le pays imaginaire dans lequel se déroule ce conte des temps modernes. Toute la pudeur, la tendresse devant l’enfance de la part de celui qui est considéré comme un des grands novateurs de l’album pour enfants, s’expriment dans ce brigand qui porte l’enfant dans ses bras avec beaucoup de délicatesse. (C. G.-B.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Enfin l’éditeur Les Livres d’Harlin Quist fait une offre radicale, important les thèmes du graphisme d’avant-garde américain et Ruy-Vidal lance des collections d’albums modernes chez Grasset, Delarge, Rageot. Toute une génération d’auteurs nouveaux apparaît, Claveloux, Lapointe, Galeron, Rosensthiel, Bour… qui gagnent leur vie dans la presse ou en illustrant des couvertures de « Folio junior » entre deux albums. Les éditions Des femmes, en 1975, injectent la question d’un féminisme assez radical, tandis que Le Sourire qui mord, issu d’un courant libertaire, animé par Christian Bruel, publie en 1975 Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Bien que l’essentiel de ces albums connaisse alors une diffusion confidentielle, le succès progressif de L’École des loisirs, appuyé sur le réseau enseignant et le soutien des bibliothèques pour la jeunesse en plein développement, aboutit à la multiplication du nombre d’albums édités.

Rétrospectivement, si la plupart de ces acteurs ont échoué économiquement, ils ont contribué à installer une génération de créateurs qui pensent l’album comme un geste artistique, et sont devenus les auteurs installés des années 1980-1990. Le cas exceptionnel de L’École des loisirs, sa réussite et le quadrillage installé autour des enfants par les abonnements vendus par les puéricultrices et les enseignants, aboutissent à constituer un nouveau pôle dominant.

Quand je serai grand je serai le Père Noël

Voici l’histoire d’un petit garçon qui s’appelait… Noël ! Un jour d’hiver, alors qu’il se promenait dans la forêt près de sa maison, Noël s’arrêta devant un grand sac rouge sur lequel était déposée une mystérieuse lettre…

© L’école des loisirs / ADAGP, Paris, 2022

© L’école des loisirs / ADAGP, Paris, 2022

Une nouvelle vague créative renouvelle l’approche de l’album, par ses recherches graphiques, depuis quinze ans. Le créateur Olivier Douzou et l’éditeur Le Rouergue, associés de 1994 à 2002, en sont les acteurs emblématiques mais non uniques, l’album pour enfants étant devenu une préoccupation de tous les éditeurs et la multiplicité des styles permettant la coexistence actuelle de modèles créatifs de quatre générations successives.

Quand je serai grand je serai le Père Noël

Voici l’histoire d’un petit garçon qui s’appelait… Noël ! Un jour d’hiver, alors qu’il se promenait dans la forêt près de sa maison, Noël s’arrêta devant un grand sac rouge sur lequel était déposée une mystérieuse lettre…

© L’école des loisirs / ADAGP, Paris, 2022

© L’école des loisirs / ADAGP, Paris, 2022

Provenance

Cet article provient du site Babar, Harry Potter et Compagnie. Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui (2008).

Lien permanent

ark:/12148/mmz9z2t4bxw79