L’art de l’écriture arabe

Dans la tradition coranique, l’outil qu’utilise Dieu pour enseigner aux hommes est aussi celui du scribe : le calame. Ainsi, la calligraphie prend une place sacrée dans la tradition musulmane et plus généralement dans les sociétés de l’Islam. Le rôle des copistes est particulièrement valorisé. Des premières écritures aux micrographies et calligrammes modernes, les voies de la calligraphie ont été amplement explorées et codifiées.

Mots-clés

La Parole magnifiée

Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu descendue du ciel sur terre. L'acte d'écrire lui-même s'inscrit dans le Coran et il est dit à la sourate XCVI, « Le caillot de sang » v. 3-5 : « Lis !. Car ton Seigneur est le Très-Généreux qui a instruit l'homme au moyen du calame, et lui a enseigné ce qu'il ignorait ». Cette nature sacrée du Verbe a chargé très tôt l'écriture d'une forte connotation symbolique et l'art de la calligraphie devint rapidement le premier des arts de l'islam, magnifiant la parole sacrée.

© Musée du Louvre

Premières écritures

Néanmoins, l'écriture arabe existait avant la Révélation coranique. Notée de manière imparfaite, elle était peu pratiquée et servait surtout à noter des transactions commerciales ou des contrats. La nécessité de fixer le texte coranique mais aussi l'expansion politique et militaire de l'islam insufflèrent un formidable élan à la langue arabe et à son écriture qui furent utilisées à partir du calife abbasside 'Abd al-Malik par la chancellerie.

© Bibliothèque nationale de France

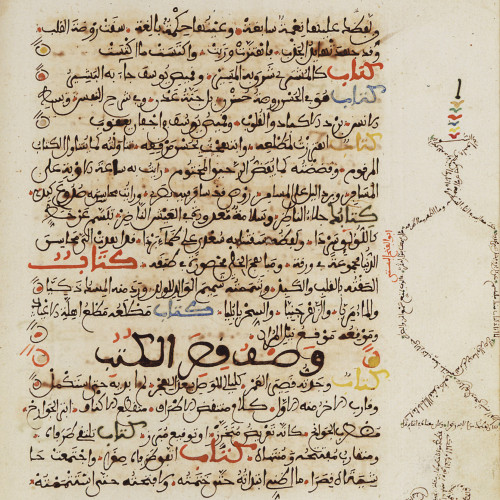

Au service d'autres traditions

Si le Coran fut le lieu privilégié du déploiement de la calligraphie, il faut savoir que la tradition manuscrite qui perdura jusqu'au 19e siècle, vit la copie de nombreux ouvrages religieux mais aussi profanes. Les manuscrits ordinaires côtoyèrent durant de longs siècles les copies prestigieuses. À l'instar des corans, des bibles mais aussi des ouvrages scientifiques ou littéraires furent l'occasion pour les calligraphes d'exercer leur art.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L'art de la lettre

Les lettres arabes qui peuvent être écrites de différentes manières offrent de nombreuses opportunités graphiques aux calligraphes. Le pouvoir décoratif de l'écriture a donné naissance à un système élaboré de styles qui vont du monumental au plus délié. Parfois de lecture difficile, ces calligraphies ornent non seulement les pages mais embellissent bois, métaux, pierres... De grande taille, elles se déploient sur les murs des mosquées comme sur ceux des palais.

© Bibliothèque nationale de France

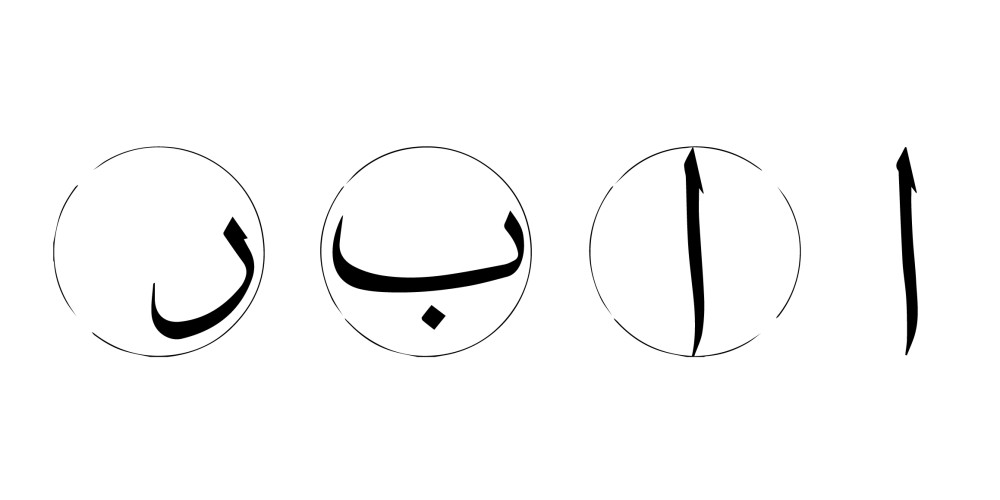

Des règles ancestrales

Copistes et calligraphes occupent une place importante dans la société arabo-islamique. Des années de pratique étaient nécessaires pour acquérir une maîtrise parfaite de l'art de l'écriture. L'apprentissage se basait sur la copie et la répétition de modèles, consistant en lettres isolées ou liées les unes aux autres. Ce serait, selon la tradition, le vizir Ibn Muqla qui aurait codifié les règles de proportion de l'écriture, reposant sur le tracé de la lettre alif autour duquel on construit un cercle.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

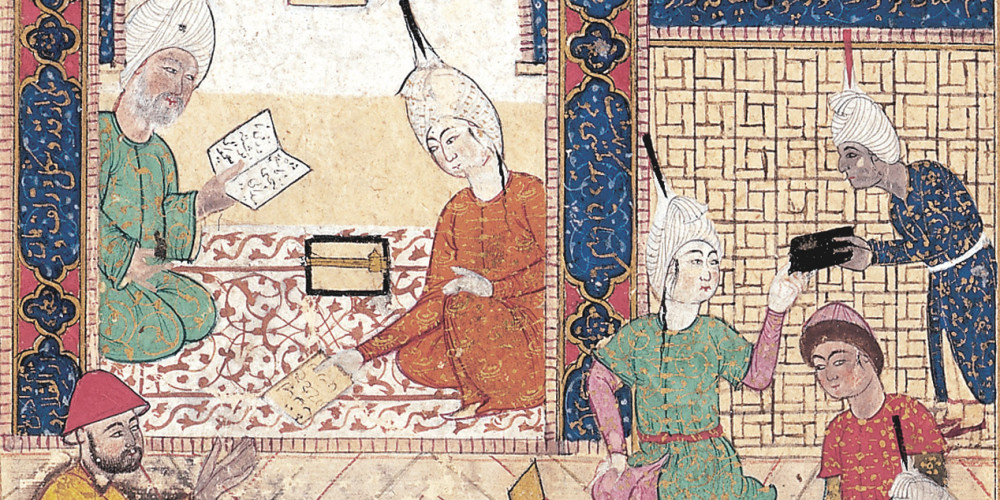

Le copiste

Que ce soit pour un manuscrit ordinaire ou de luxe, le travail du copiste commence toujours par la préparation de ses instruments de travail. Le papier est lissé avec un polissoir ou apprêté pour un meilleur glissement du calame. La position traditionnelle du calligraphe est d'être assis par terre : il fait reposer sur sa cuisse droite la feuille sur laquelle il écrit ou s'appuie sur un meuble bas, ses différents instruments installés devant lui. Les livres sont posés selon l'usage pour la lecture sur un lutrin en forme de croix qui épouse la forme des manuscrits.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les instruments du copiste

La copie de manuscrits et la calligraphie, art toujours vivant, nécessite plusieurs types d'instruments. On écrit avec un calame, fait à partir d'un roseau coupé en biseau dont la pointe doit être taillée régulièrement car elle s'use très vite. Chaque style d'écriture nécessite un calame approprié. Les encres fabriquées par le copiste sont confectionnées à partir de nombreuses recettes. Dans l'encrier, on place une bourre de soie qui s'imprègne d'encre et sur laquelle on imprègne la pointe du calame.

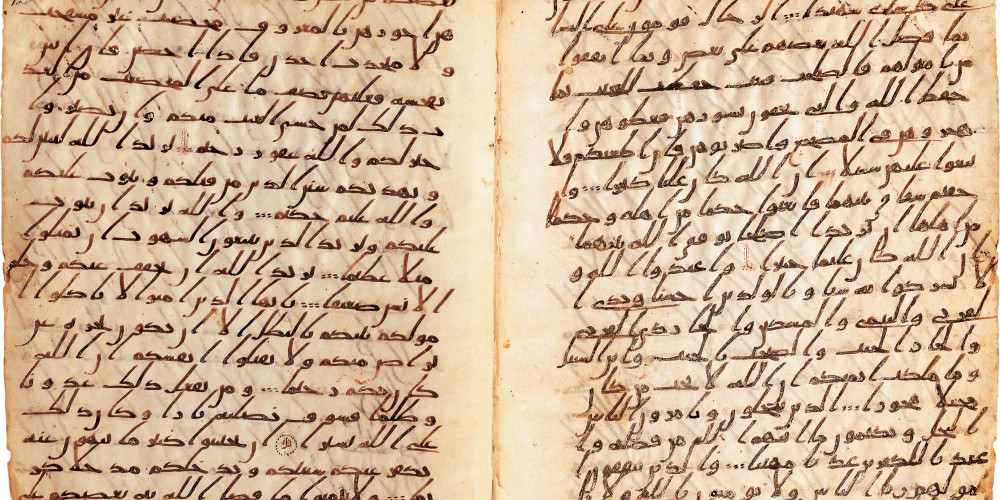

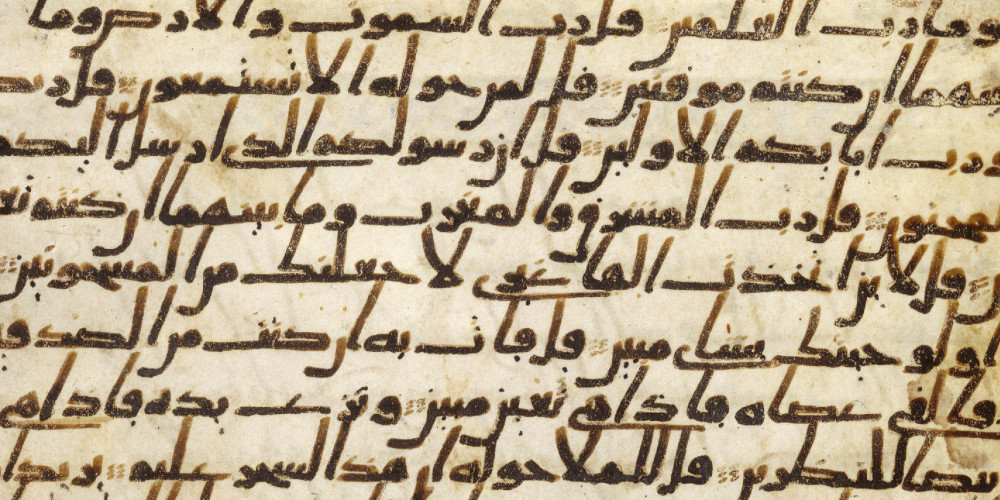

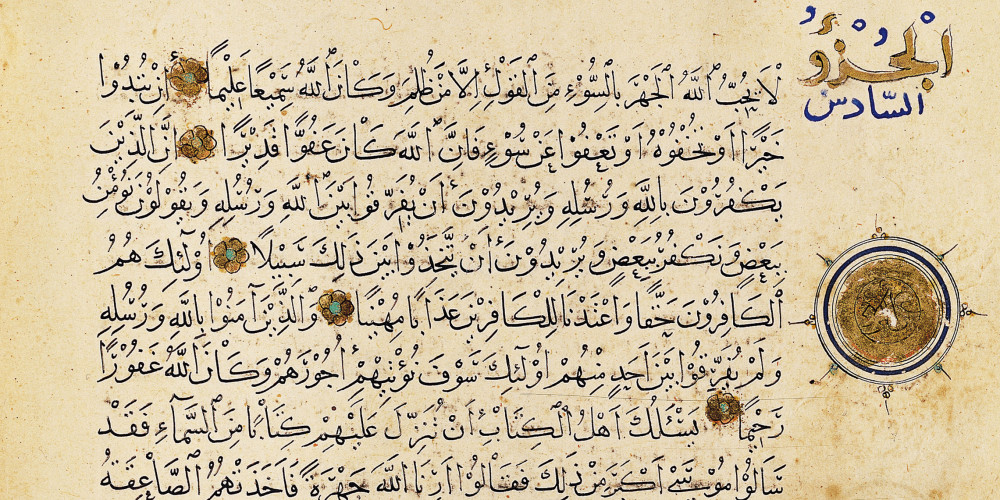

Hijâzî : premier style du Coran

Dès les premiers siècles de l'islam, les corans abondent et on peut y étudier le développement de l'écriture. Le premier style dans lequel fut copié le Coran est le hijâzî dont les traits verticaux s'inclinent vers la droite. Cette écriture qui est celle des plus anciens corans conservés ne différencie pas les consonnes de forme semblable et ne marque pas les voyelles brèves : la lecture du texte n'est pas totalement fixée du fait de cette imprécision.

© Bibliothèque nationale de France

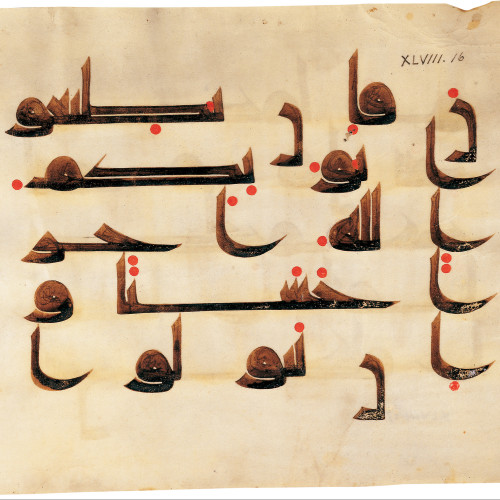

Écritures coufiques

Le coufique désigne des écritures très variées, répandues de l'Espagne en Iran essentiellement réservées à la copie du Coran entre le 8e et 10e siècles. Ces styles calligraphiques angulaires parfois très achevés, possèdent un caractère décoratif puissant. Ils furent utilisés non seulement pour les livres mais aussi sur la céramique, les murs des mosquées ou dans les arts mineurs. Après avoir été supplantés par l'écriture cursive, on les garda pour les titres et des variantes, comme le coufique fleuri ou le coufique géométrique, virent le jour.

Bibliothèque nationale de France

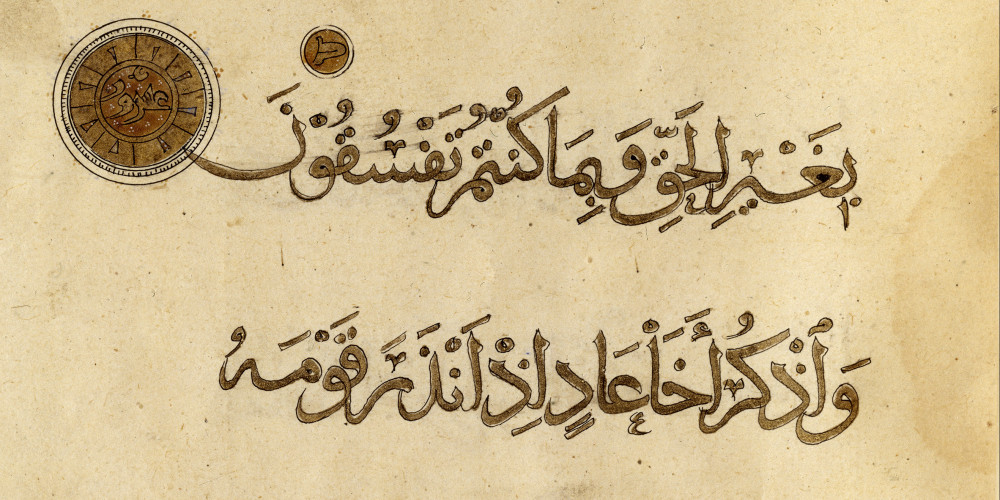

Écritures cursives

Vers l'an 900, l'écriture cursive apparaissait dans d'autres types de textes. Le naskh ou naskhî utilisé de nos jours pour la typographie fut la plus employée : on le trouve dans tous les types de textes, y compris le Coran. Certains calligraphes comme le mythique Yaqût al-Musta'simî qui vécut au 13e siècle, en sont les grands maîtres. Ce style présente des variétés dans les mondes arabe, persan ou turc. Parallèlement, au Maghreb et en Espagne andalouse, fut employé jusqu'au 19e siècle une écriture spécifique aux courbes arrondies.

© Bibliothèque nationale de France

Les six styles

D'autres styles prirent naissance comme le muhaqqaq, le thuluth, le rayhânî. Les calligraphes inventèrent de nombreux styles dont certains restèrent à la mode durant de longs siècles et dont les variantes selon les époques coexistèrent. Les styles de base sont réunis sous l'appellation de six styles. Certains sont affectés à des fonctions particulières dans les chancelleries alors que d'autres étaient plutôt affectés à la copie du Coran ou à celle des calligraphies sur papier.

© Bibliothèque nationale de France

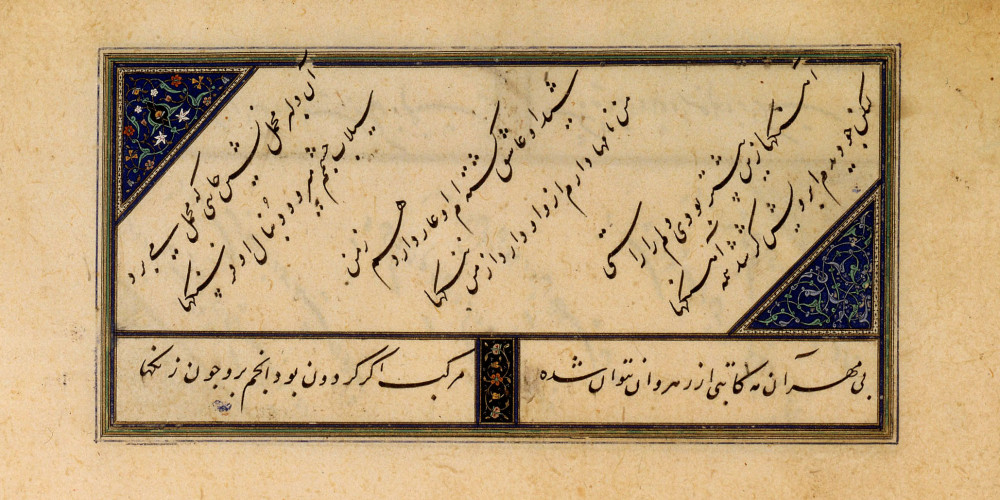

Écritures persanes et ottomanes

Dès le 13e siècle, les Persans et à partir du 16e siècle les Turcs ottomans donnent une impulsion nouvelle à la calligraphie. Leurs langues, issues de familles linguistiques très différentes, utilisent l’écriture arabe et l’adaptent à leurs particularismes. Elles reprennent des styles existants ou en créent de nouveaux comme le ta’lîq l’écriture "suspendue" dont les ligatures rendent impossible la falsification. L’usage du nasta’lîq, qui combinait les formes harmonieuses du ta’lîq au naskhî standard se généralisa dans les mondes persan et ottoman.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Des albums de calligraphies

Persans et Ottomans mirent à la mode les muraqqa', albums de pièces calligraphiées, reliées entre elles ou sur des feuillets séparés, sur lesquels on copiait avec virtuosité dans les différents styles, les noms de Dieu, des citations coraniques ou des recueils d'aphorismes du Prophète. Ces albums réunissaient des œuvres choisies, signées par des maîtres différents ou spécialement exécutés pour la circonstance. Les espaces entre les calligraphies étaient finement décorés et les papiers souvent de couleur différente ou mouchetés d'or.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

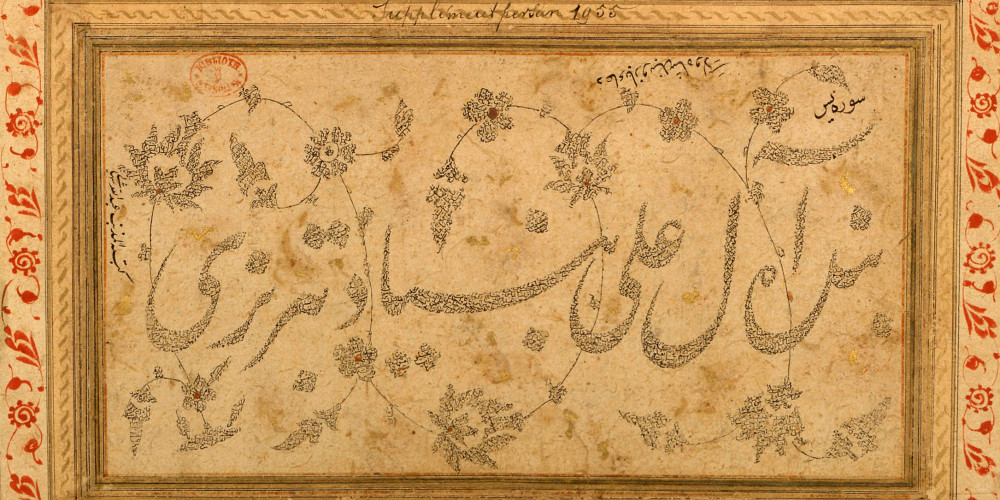

Des compositions calligraphiques

C’est en Turquie que se développèrent les calligraphies qui, avec inventivité, déclinent les noms de Dieu ou de son Prophète en miroir ou en compositions zoomorphes, végétales ou en forme d’objet. Différents animaux, lions, oiseaux, chevaux peuvent être représentés par l’agencement des lettres. La toute puissance de Dieu se manifeste tout autant dans le texte écrit que dans la forme calligraphiée avec laquelle il est embelli.

Mots-clés

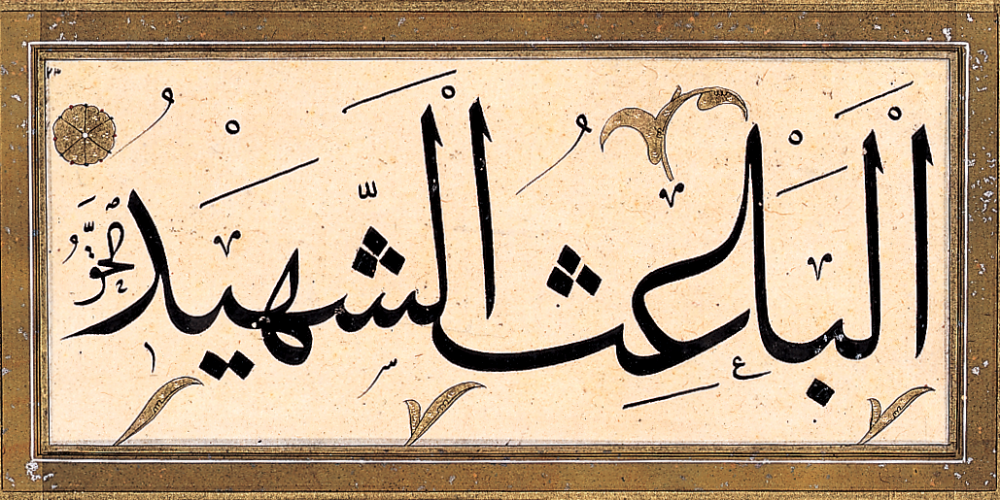

Les noms de Dieu

Une des autres manières d'approcher Dieu est de faire la liste de tous Ses noms : les répéter est un acte de piété. Un hadîth transmis par Abû Hurayra rapporte que les noms de Dieu sont au nombre de 99, soit 100 moins un. Celui d'Allah a un statut particulier : récapitulant tous les autres, il est considéré comme le premier ou n'est pas compté. Souvent calligraphiés sur des pages isolées ou dans des albums, on trouve Ses noms sur les murs ou en ornements sur les objets ou en architecture.

Bibliothèque nationale de France

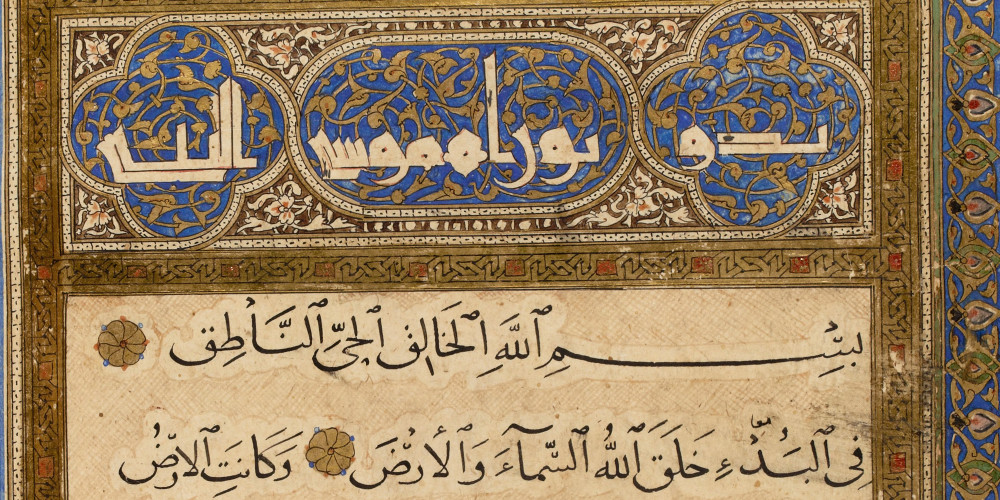

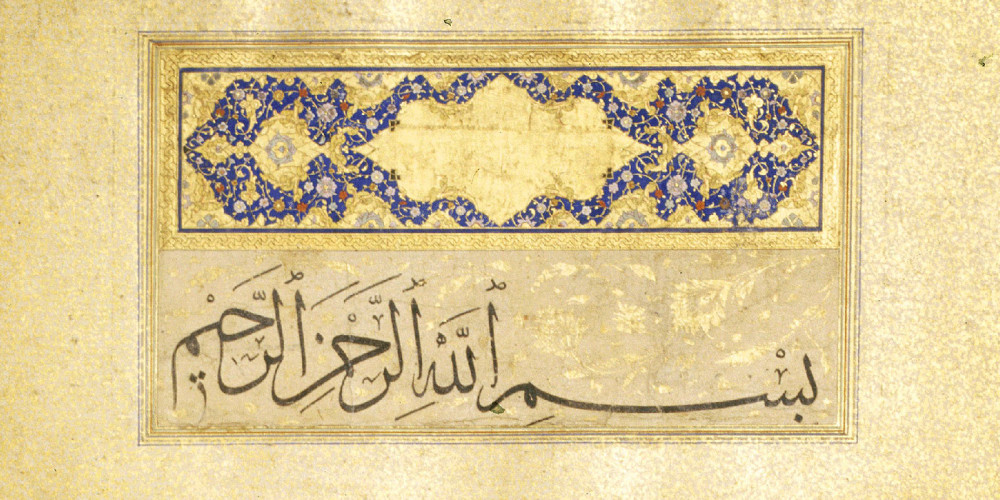

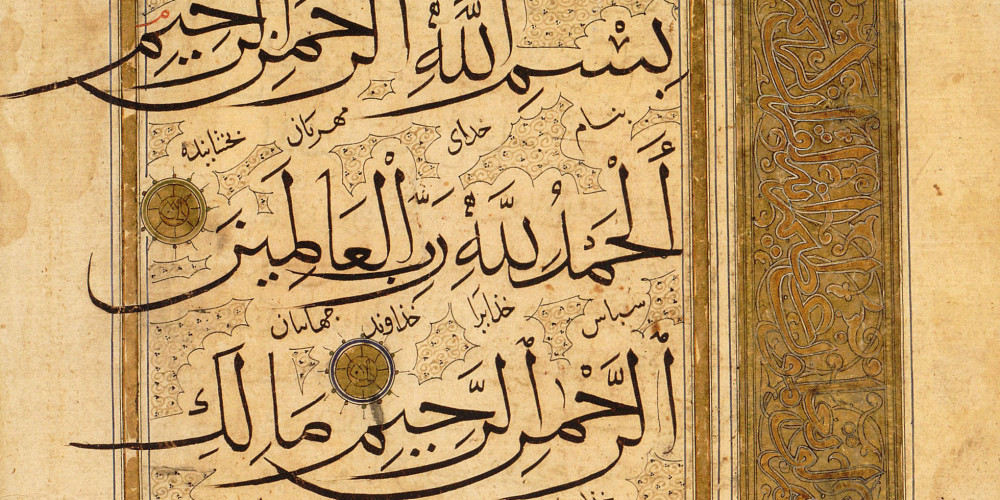

La basmala

Les plus importants des noms de Dieu se trouvent dans la basmala. Cette formule qui introduit de nombreux actes de la vie quotidienne et qui débute le texte de chaque livre signifie « Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux ». Les deux premiers noms al-rahmân et al-rahîm proviennent de la même racine et connotent le même sens.

© Bibliothèque nationale de France

BnF I Éditions multimédias