Les révolutions typographiques du 20e siècle

Livres futuristes métalliques

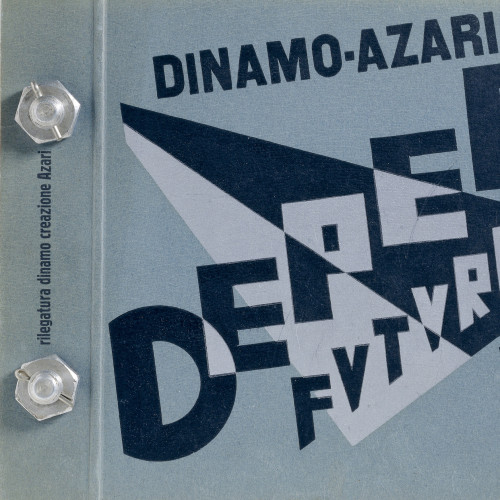

On sait que les futuristes ont fait du livre l’un des objets favoris de leurs inventions subversives, en particulier dans le domaine de la typographie et de la mise en page. Soucieux de rendre à l’objet livre sa plus grande matérialité, ils y ont naturellement trouvé un point d’application pour l’esthétique de la machine qu’ils prônaient par ailleurs.

En 1927, Depero publie un album en format à l’italienne pour lequel son éditeur Azari lui propose une «reliure dynamo», où les feuilles sont réunies par des boulons, à propos de laquelle l’auteur parle d’«édition machinique boulonnée»…

Le typographe, entre art et contraintes

Dans la mouvance des courants artistiques ou architecturaux, de l'Art nouveau, du Modern Style, les typographes vont créer des caractères issus d'inspirations florales, des écritures au pinceau (reprenant les influences japonaises des peintres) : l'Auriol (1901) et le Grasset, fondus par Deberny.

Grâce notamment à la photographie, le statut des peintres s'est transformé. Ils vont s'emparer de la typographie et l'utiliser dans leurs compositions picturales. Ainsi Mikhail Larionov en 1908, Natalia Gontcharova en 1912 et, bien sûr, Rodtchenko dans les années 20, avec le constructivisme en Russie.

Fortunato Depero (1892-1960), graphiste du futurisme italien, part à New York et crée des typographies pour la revue Vogue. Le futurisme a déstructuré la mise en page, utilisant de nombreux caractères de différents corps. Les dadaïstes dans leur Bulletin, puis les surréalistes dans La Révolution surréaliste s'approprient la mise en page. Apollinaire invente la mise en page image avec Les Calligrammes. Henri Michaux développe lui-même des compositions typographiques.

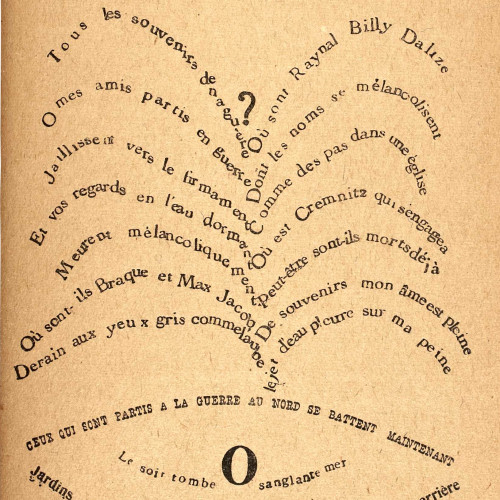

La colombe poignardée et le jet d’eau

Un calligramme est un ensemble de lettres, de syllabes ou de mots disposés de manière à former un dessin. Apollinaire invente ce mot par croisement entre calligraphie et idéogramme dans un poème éponyme (du grec kallos, « beau », et gramma, « lettre » ).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

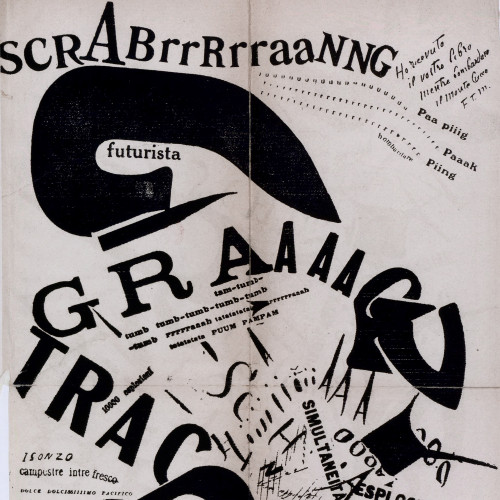

Les Mots en liberté futuristes

La page des futuristes est une page bouleversée où la syntaxe n'existe plus. Un déchaînement d'onomatopées en caractères gras lui confère une puissance sonore quasi volcanique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cependant, en France, peu de réflexions typographiques s'expriment alors. Francis Thibaudeau propose, entre 1921 et 1924, un classement des caractères fondé sur la forme et la présence des empattements : il s'appuie sur les catalogues de Renault & Marcou et Deberny- Peignot. Les articles du début du 20e siècle remettent en cause les valeurs de la société industrielle triomphante. Ils dénoncent la qualité médiocre des imprimés et de la typographie.

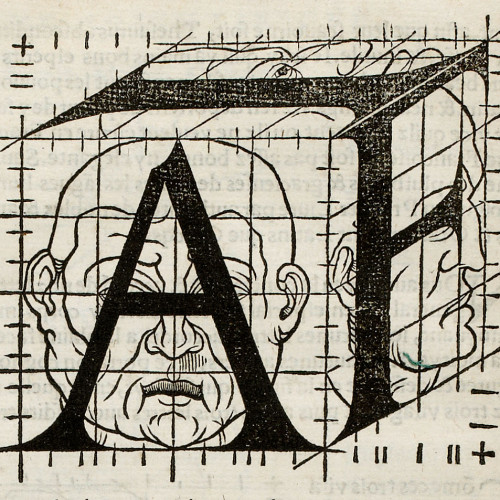

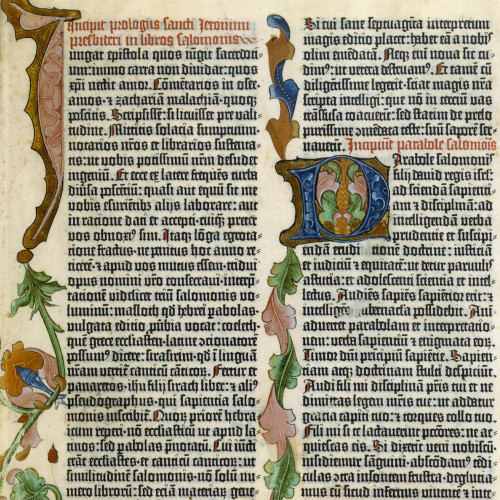

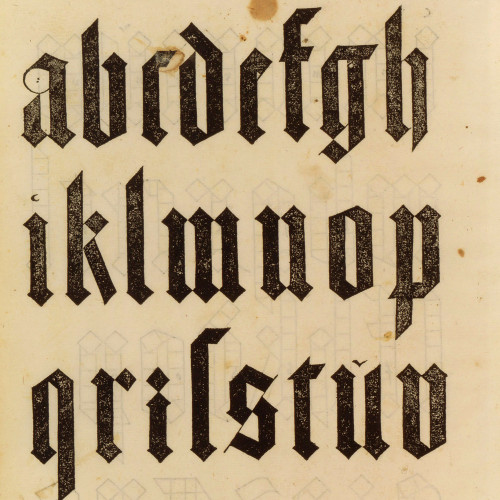

Le mouvement anglais Arts and Crafts traduit un retour aux pratiques artisanales. William Morris s'inspire des manuscrits médiévaux pour redessiner ses caractères. Marginales mais raffinées, ses impressions trouvent cependant un écho parmi les bibliophiles.

Les sociétés américaine et allemande comprennent très vite qu'il faut diviser les métiers : dessinateur de caractères, éventuellement graveur de poinçons, directeur artistique, graphiste, imprimeur.

La guerre de 1914-1918 va ralentir considérablement l'activité des fondeurs européens. Cassandre (Adolphe Mouron, 1901-1968), un Russe établi à Paris, proche du post-cubisme, dessine en 1937 le Peignot, caractère utilisé pour les maximes inscrites sur le palais de Chaillot à Paris.

À Londres, le Times demande à Stanley Morison, conseiller typographique de la société Monotype, de créer un caractère adapté aux contraintes de la presse. En 1932, il fait réaliser un caractère légèrement étroitisé, aux jambages inférieurs et supérieurs courts qui permettent un moindre interlignage. Les déliés suffisamment épais de ce caractère favorisent une bonne impression et gardent une bonne lisibilité. Le caractère Times est généralement fourni aujourd'hui comme caractère de base sur tous les ordinateurs personnels.

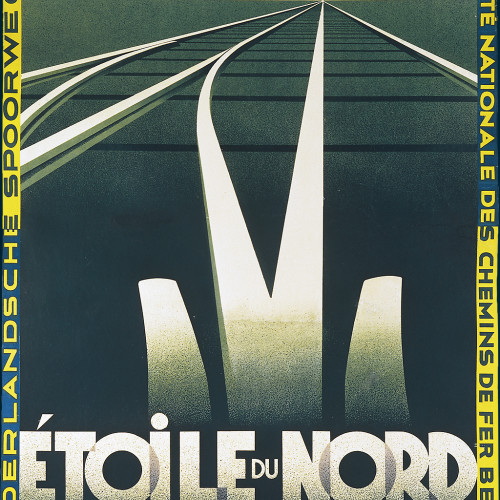

Étoile du Nord, affiche de Cassandre

Ici, l’écrit vient s’insérer dans une image toute-puissante. Tout l’art de Cassandre est de donner, au moyen de superpositions transparentes, un dynamisme aux capitales très géométriques d’Étoile du Nord.

© Mouron. Cassandre. All rights reserved. 2002

© Mouron. Cassandre. All rights reserved. 2002

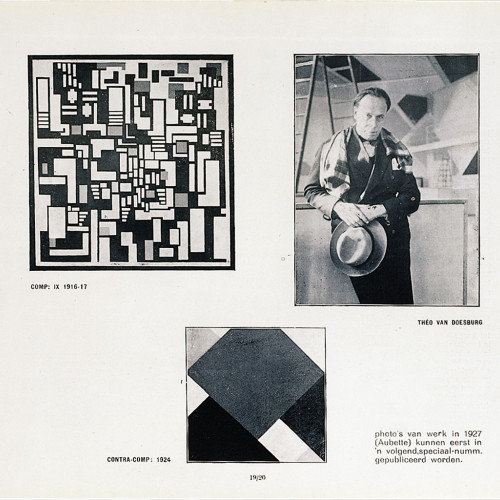

De Stijl (Le Style)

Lancée en octobre 1917 par Theo Van Doesburg, qui en est le rédacteur en chef, la revue De Stijl est l’organe des artistes rassemblés autour de Mondrian et se réclamant du néoplasticisme. Le groupe comporte également des sculpteurs et des architectes, dont Gerrit Rietveld.

Le manifeste de la revue proclame : « L’artiste véritablement moderne, c’est-à-dire conscient, a une double vocation : d’abord il doit produire une œuvre d’art purement plastique et ensuite préparer le public à cet art purement plastique.»

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Liberté et répression typographique en Allemagne : le Bauhaus et son influence

En Allemagne, une vie associative se développe autour du graphisme. Kurt Schwitters (1887-1948) lance la revue Merz (abréviation de Kommerzbank). L'union des graphistes allemands travaille avec le Werkbund, créé en 1917 par des industriels, des enseignants, des artistes et des artisans. En 1915, Theo van Doesburg (1883-1931) rencontre Mondrian, avec lequel il fonde la revue De Stijl et diffuse les principes rationalistes, géométriques d'une transformation radicale de l'art ; il en tire en 1919 un alphabet. Il séjourne au Bauhaus en 1921.

Jan Tschichold arrive à Weimar en 1923 et devient le typographe du Bauhaus. Il publie, en 1928, Die Neue Typographie, un manuel réalisé en Linéale Grotesk qui théorise l'enseignement du fonctionnalisme dans la typographie. Les institutions allemandes et les industriels commandent des travaux aux « graphistes ». (Le mot n'apparaît dans les dictionnaires en France que dans les années 1970.) Imprimeurs et fondeurs allemands se regroupent et perfectionnent les presses typographiques (Berthold).

La presse allemande est très active : dès 1927, l'agence d'information Telegraphen Union et l'agence de publicité Ala constituent un groupe avec les productions cinématographiques de la Ufa (Universum Film A.G.). En 1930, le Konzern Hugenberg contrôle indirectement un quart de la presse allemande. Très nationaliste et conservateur, il favorise l'ascension d'Hitler au pouvoir. Ce dynamisme complexe ne favorise pas les relations avec les typographes de l'après-guerre et les relations dites nord-sud en Europe de la typographie qui existaient déjà antérieurement.

La répression menée par les nazis contre le Bauhaus entraîne au contraire une propagation très rapide des idées de ce mouvement. Max Bill, ancien étudiant du Bauhaus, aura une grande influence sur les jeunes graphistes d'après-guerre. Il utilise l'Akzidenz Grotesk (dessiné par Max Meidinger en 1898 et épure de l'Helvética). Ses mises en page minimalistes ne comportent souvent aucun visuel et s'appuient sur un nombre réduit de caractères. Herbert Matter (1907-1984), photographe et typographe suisse, émigre aux États-Unis.

À New York, Alexeï Brodovitch est le chef de studio du Harper's Bazaar de 1934 à 1958. Imprégné de l'esprit du Bauhaus, il transforme considérablement (avec Mehemed Fehmy Agha jusqu'en 1942) la conception de la mise en page, la notion des noirs et des blancs, de l'espace typographique. Brodovitch fait connaître l'œuvre typographique de Brassaï et des artistes comme Cassandre. Ainsi, le caractère Bifur, créé en 1929 pour Deberny-Peignot par Cassandre, va influencer les créateurs américains des années 1960.

L'après-guerre : foisonnement ou minimalisme

En France, la reconstruction s'organise après la Seconde Guerre mondiale autour d'un principe américain de composition des textes, fondé sur la photo.

Adrian Frutiger (né en 1928), un Suisse formé à Zurich, est appelé par Charles Peignot en 1952 pour adapter les caractères destinés à la photocomposition (Photon-lumitype). En 1957, il finalise le caractère Univers, premier caractère à posséder autant de variantes pour son époque. Créateur très prolifique, Frutiger est également un remarquable formateur. Le créateur français Albert Boton, après avoir travaillé avec lui, rejoint l'équipe du Suisse Albert Hollenstein (1934-1974) qui, avec son bureau de création parisien, lance une société de photocomposition.

Ces équipes sauront faire la synthèse entre les influences anglaises et américaines des années 1960 tout en apportant à la France une « rigueur d'outre-Rhin ». Gérard Blanchard (1927-1998), formé à cette école et à celle de Maximilien Vox, plus française, saura en exprimer la richesse dans ses recherches sur la typographie à travers, notamment, les Rencontres de Lure en Provence.

En Italie, Aldo Novarese (1920-1995) assure pendant près de quarante ans la direction artistique de la fonderie Nebiolo. Il dessine plus d'une centaine de caractères dont la Nova Augusta, une capitale romaine.

Aux États-Unis, l'invention des lettres-transferts apporte un nouveau souffle à la création des caractères de titrage. Le Push Pin Studio, créé en 1954 entre autres par Milton Glaser et Seymour Chwast, sera pendant vingt ans un creuset graphique et typographique, miroir des idées et des mouvements des Sixties.

Herb Lubalin (1918-1981), Aaron Burns et Eduard Rondthaler fondent ITC (International Typeface Corporation), et la revue U&lc (Upper et lower case) sert de support à la diffusion de leurs caractères. Elle est le reflet du dynamisme de la création américaine des années 1970.

Au nord de l'Europe, des démarches plus traditionnelles permettent des créations comme le Berling (1951), dessiné par le Suédois Karl Erik Forsberg.

En Allemagne, à Munich, Otl Aicher développe des signalétiques (pour l'aéroport de Munich) et des typographies minimalistes dont le Rotis, premier caractère à avoir la même structure avec empattement et sans empattement.

Provenance

Cet article provient du site L'Aventure des écritures (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mmgndzpp417n7