-

Vidéo

VidéoLes livres au Moyen Âge

-

Article

ArticleLe parchemin, support privilégié des manuscrits médiévaux

-

Article

ArticleLa naissance du codex

-

Article

ArticleLes écritures des manuscrits médiévaux

-

Vidéo

VidéoQuelles ont été les conséquences de la Renaissance carolingienne ?

-

Vidéo

VidéoL'écriture caroline

-

Album

AlbumScribes et copistes au Moyen Âge

-

Article

ArticleL'enluminure des manuscrits médiévaux

-

Article

ArticleLe livre carolingien (8e-9e siècles)

-

Vidéo

VidéoLe livre carolingien

-

Album

AlbumLes manuscrits enluminés carolingiens

-

Article

ArticleL'art roman dans les livres (11e-12e siècles)

-

Article

ArticleLe livre à la période gothique (13e-15e siècles)

-

Article

ArticleLe mécénat princier

-

Article

ArticleDu gothique international au début de l’imprimerie

-

Article

ArticleLes Bestiaires médiévaux

-

Article

ArticleLe Livre de chasse de Gaston Phébus

-

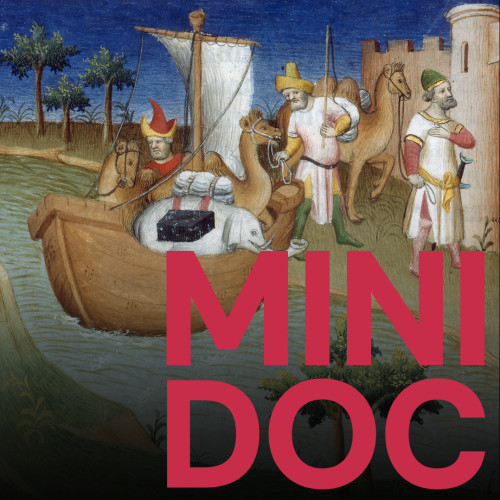

Vidéo

VidéoLe livre des merveilles de Marco Polo

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterMarco Polo, Livre des merveilles du monde

-

Vidéo

VidéoLes drôleries

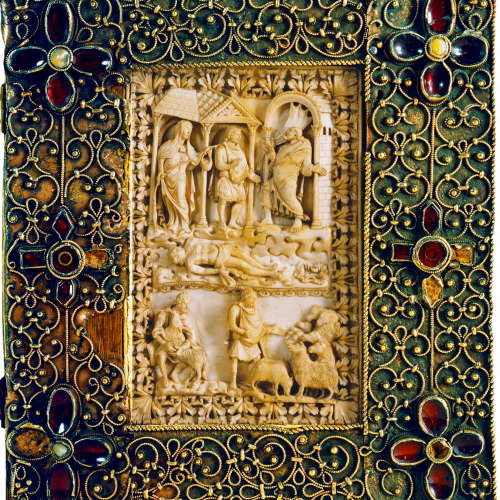

Le livre à la période gothique (13e-15e siècles)

© Bibliothèque nationale de France

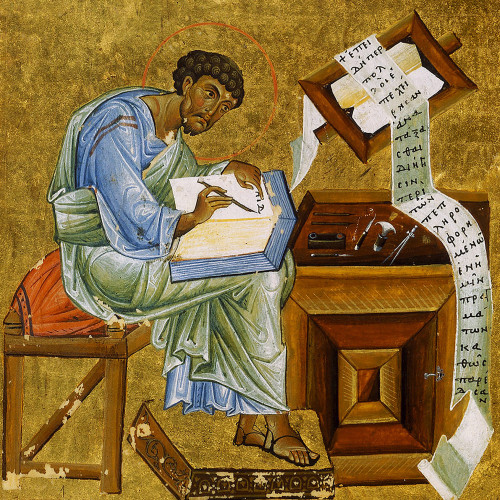

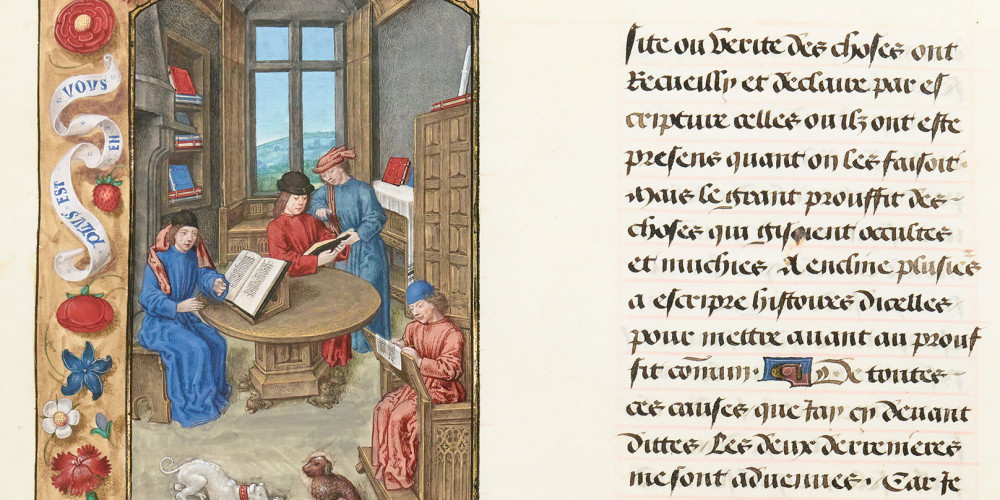

Flavius Josèphe dans son cabinet

© Bibliothèque nationale de France

Le livre sort de la sphère religieuse

Très longtemps, depuis le haut Moyen Âge jusqu’en plein 12e siècle, la transmission de la culture, et donc la production des manuscrits avaient été un monopole du clergé, et les centres privilégiés en étaient les monastères et les écoles capitulaires auprès desquelles fonctionnaient des ateliers de copie, les scriptoria où travaillaient les religieux ou religieuses parfois secondés par des copistes et des artistes laïcs. Avec le développement de l’urbanisation, une population de plus en plus nombreuse d’étudiants et de maîtres se regroupa dans les grands centres d’enseignement qu’étaient devenues, dès la deuxième moitié du 12e siècle, des villes comme Paris et Bologne.

Ce fut l’origine des universités, dont l’importance entraîna au siècle suivant la mise en place de nouvelles structures de production du livre, mieux adaptées à la demande croissante de manuscrits. Tout naturellement, ces nouvelles structures se développèrent sous le contrôle étroit des autorités universitaires.

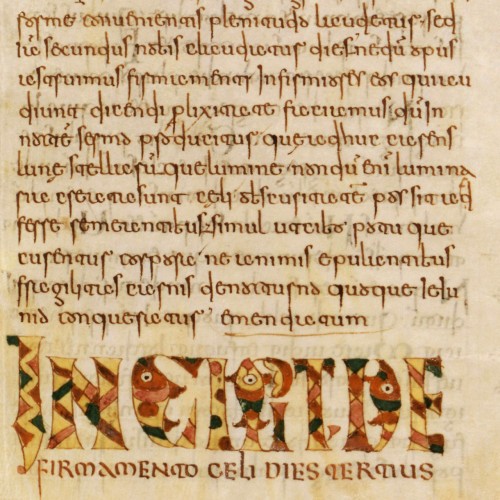

Copiste dans son atelier

Copiste dans son atelier, copiant un codex : sur son pupitre, le codex original, maintenu ouvert, un autre codex fermé, un grattoir et des bésicles, lunettes sans branche qui se pincent sur le nez. En agrandissant l’image, on remarque l’étagère surchargée de codex, au-dessus de la tête du copiste.

Les copistes et enlumineurs des scriptoria monastiques ou épiscopaux peuvent être des clercs comme des laïcs. Des études récentes ont montré que certains artistes (peintres, ivoiriers, orfèvres) travaillaient de façon indépendante, se déplaçant au gré des commandes des souverains ou hauts dignitaires pour réaliser la décoration de manuscrits d’apparat – ce qui explique les emprunts stylistiques d’une école à l’autre.

Le travail accompli dans les scriptoria devait assurer la conservation des textes latins qui seraient redécouverts plus tard, à la Renaissance, par les humanistes.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Guillaume des Ursins et son copiste-enlumineur

Cette miniature placée en tête du Mare historiarum montre un puissant patron visitant dans son atelier un copiste-enlumineur au travail. Ce patron n’est autre que le chancelier Guillaume Jouvenel des Ursins, revêtu ici des attributs de sa fonction. L’enlumineur au travail est sûrement un employé à son service, puisqu’il porte sur les manches de son habit les emblèmes du chancelier ; il n’en reste pas moins assis malgré l’importance de ses visiteurs, suggérant dans sa posture la dignité de sa fonction d’enlumineur et inscrivant par cet autoportrait sa signature en image.

Les copistes copiaient le texte, en se relayant pour un même ouvrage afin de ne pas conserver trop longtemps le texte original qu’ils avaient emprunté. Puis les rubricateurs chargés des travaux à l’encre rouge, intervenaient dans les espaces laissés libres par les copistes. Ils rédigeaient les titres des chapitres, les sous-titres, les majuscules et les initiales simples. Enfin les enlumineurs réalisaient les décors avec l’or et les pigments de couleur.

Jusqu’à l’époque gothique, le copiste, le rubricateur et l’enlumineur pouvait être une seule et même personne, le plus souvent un moine. Par la suite, le travail a souvent été divisé entre plusieurs copistes. Leur organisation rigoureuse a permis de répondre à la demande croissante de livres et d’assurer un contrôle sur la qualité des textes. Ceux-ci étaient en effet truffés d’erreurs, car les moines avaient pris l’habitude d’abréger les mots pour gagner de la place et de noter leurs commentaires en marge du texte (glose). Grâce au « libraire » agréé par l’Université, un exemplaire parfaitement exact (exempla) était divisé en plusieurs morceaux (pecia) dont chacun était copié par un professionnel. Ainsi, plusieurs copistes travaillaient simultanément sur un même texte, ce qui réduisait considérablement la durée d’exécution d’un manuscrit.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un nouveau personnage apparaît : le libraire. Bien qu’on lui confère la qualité de clerc pour indiquer qu’il a reçu l’instruction suffisante pour lire et transcrire correctement le latin, c’est un laïc qui opère souvent en famille. Il est le pivot du nouveau système de production du livre, autour duquel gravitent parcheminiers, « écrivains » (les copistes), enlumineurs et relieurs. Ces métiers, désormais exercés par des professionnels laïcs, se regroupent dans certains quartiers comme c’est le cas à Paris dans l’île de la Cité, autour de Saint-Séverin et de la rue Saint-Jacques. Le libraire fournit à ses copistes, ou loue aux étudiants désireux de le transcrire, un modèle agréé du texte à recopier. Ce modèle, l’exemplar, est constitué de cahiers indépendants, les peciae ou pièces, qui peuvent être répartis entre plusieurs scribes, ce qui permet l’exécution, en un temps rapproché, de nombreuses copies.

Paris, capitale du livre

Paris est devenue au 13e siècle une des principales places européennes pour la production des manuscrits. Des ateliers laïques sont établis rue Neuve-Notre-Dame, en face de la Cathédrale, et dans le quartier Saint-Séverin. La ville a acquis ses lettres de noblesse dans le domaine de l’illustration, au point que Dante, dans la Divine Comédie, associe le nom de Paris à « l’art d’enluminer ». Les enlumineurs parisiens sont un milieu très homogène et proche de la Cour. Ils adoptent les découvertes de la peinture italienne, et en particulier la représentation de l’espace et de l’expressivité des sentiments. Les enlumineurs les plus fameux sont Maître Honoré et Jean Pucelle. Certains de ces manuscrits sont un témoignage précieux de la vie parisienne au début du 14e siècle.

Les premières œuvres littéraires en français

Le système de l’exemplar, mis en place à l’origine pour les textes servant à l’enseignement universitaire, fut par la suite exploité pour les livres en français dont la société aristocratique et la bourgeoisie se montrèrent de plus en plus friandes. Cette littérature se développa à l’origine auprès des cours, celles d’Aquitaine, d’Angleterre et de Champagne. Dès le 12e siècle en effet, le mécénat princier joue un rôle essentiel dans l’épanouissement d’œuvres littéraires rédigées en ancien français. Le français devient la langue lue et parlée par les classes aristocratiques à travers l’Europe. Des auteurs italiens durant tout le 13e siècle écrivent directement leurs œuvres dans cette langue. Le cas le plus célèbre est la Description du monde rédigée en français par Rusticien de Pise sous la dictée de Marco Polo pendant leur captivité commune à Gênes en 1298.

La mort de Louis IX à Tunis

En 1267, Louis IX décide une de partir une seconde fois en croisade en Orient. La huitième croisade part de Paris le 15 mars 1270, et arrive le 7 juillet dans les ruines de Carthage, en face de Tunis. Affaiblie par la chaleur et la maladie, l’armée de Louis IX est incapable de se battre et doit attendre des renforts. Louis IX décède quelques heures avant leur arrivée, le 25 août 1270. La huitième croisade continue malgré tout quelques mois jusqu’à ce qu’un accord soit signé entre les croisés et les musulmans, eux aussi affaiblis par la maladie.

Jean Fouquet représente ici plusieurs épisodes sur la même image. Au premier plan, Louis IX est allongé sur son lit de mort, sous une tente fleurdelysée. À l’arrière plan, la flotte de Charles d’Anjou, frère de Saint Louis, arrive dans la baie de Tunis. Ces renforts permettent à l’armée du roi de France de remporter la victoire sur les sarrasins devant la ville de Tunis le 4 septembre 1270, un événement qui est représenté au plan médian.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Curieusement, ce n’est qu’assez tardivement que les rois de France eux-mêmes participèrent à cette promotion de la littérature en langue vernaculaire. Mais une fois lancé, ce mécénat joua un rôle sans précédent, relayé dans la diffusion des textes, par la puissante librairie parisienne. La plus ancienne œuvre ayant ainsi bénéficié du patronage royal fut la traduction des Chroniques de Saint-Denis entreprise par le moine Primat à la fin du règne de Saint Louis et dédiée à son fils et successeur, Philippe III le Hardi sous le titre de Grandes Chroniques de France. Continuellement tenue à jour dans l’abbaye de Saint-Denis, puis dans l’entourage de Charles V, cette compilation connut un succès durable jusqu’en plein 15e siècle comme en témoigne un exemplaire illustré par Fouquet.

Lien permanent

ark:/12148/mmf16pr14s55