Le syllabaire éthiopien

© Bibliothèque nationale de France

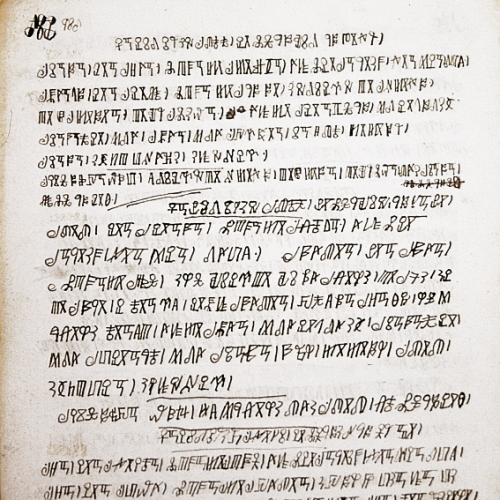

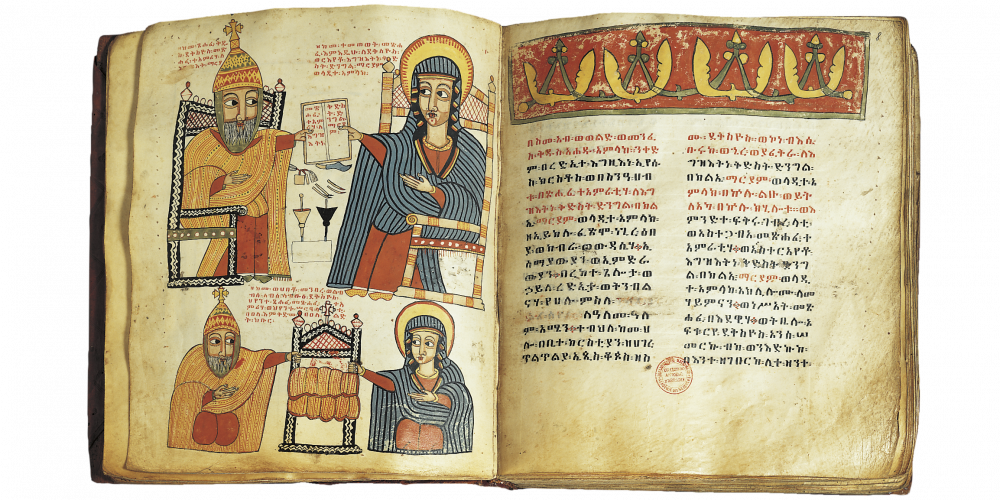

Miracles de Marie

Issu directement des écritures protocananéennes et protosinaïtiques et non de l'alphabet phénicien, le syllabaire éthiopien est l'une des plus anciennes écritures du monde.

L'usage du manuscrit est attesté en Éthiopie depuis le 12e siècle, date des témoins connus les plus anciens. En dehors des chroniques royales, le corpus de textes est essentiellement de nature religieuse.

Le parchemin est le support privilégié de l'écrit : veau et cheval pour les grands formats, chèvre pour un vellum très blanc et fin, mouton pour les petits ouvrages de moindre qualité ; sa préparation n'est pas confiée aux artisans mais doit être effectuée par le scribe, qui y copie ensuite le texte.

Les papiers orientaux ne semblent pas avoir été utilisés en Éthiopie même, et les quelques manuscrits éthiopiens sur papier connus ont été produits à Jérusalem, à Rome ou en Égypte. Pourtant, les musulmans éthiopiens, ainsi que les commerçants juifs des côtes de la mer Rouge, utilisaient le papier ; aussi peut-on penser que les chrétiens d'Éthiopie ont fait le choix délibéré de ne pas s'en servir à cause de sa fragilité ou par souci d'indépendance commerciale (production locale des matériaux à moindre coût), ou encore, et c'est le plus probable, pour éviter d'utiliser un support fabriqué à l'étranger dans des conditions de pureté mal définies. Par ailleurs, les inscriptions gravées sont extrêmement rares.

Apparus en France au 12e siècle puis se diffusant dans toute la chrétienté occidentale et orientale le long des routes de pèlerinage, les Miracles de Marie sont un bel exemple d'assimilation par l'Église éthiopienne d'un texte étranger.

Le cycle iconographique illustre le texte à la manière d'une bande dessinée. Illustré dans le premier style gondarien, ce manuscrit est un objet de luxe, très certainement commandité par une personne proche du pouvoir royal (le nom du premier commanditaire a été gratté ; portrait d'une reine au folio 87v°) ; il devait être destiné à un usage privé plus que liturgique.

Aux folios 7v°-8, l'évêque Daqsyos (Ildefonse de Tolède) offre à la Vierge le livre des Miracles de Marie, qu'il vient de composer. En échange, il reçoit le siège et la chasuble d'évêque. Les folios 46v°-47 montrent les frères scribes emportés par les démons parce qu'ils avaient conçu des pensées impures en écrivant.

© Bibliothèque nationale de France

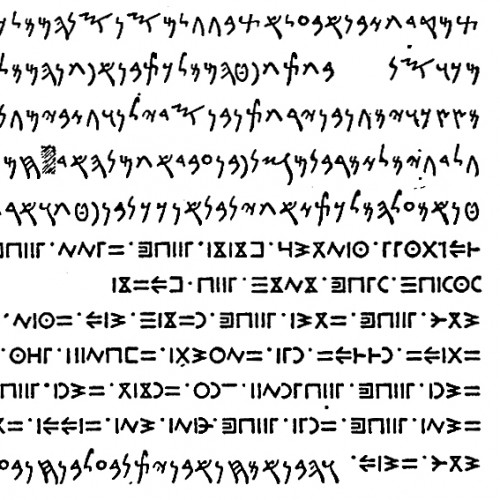

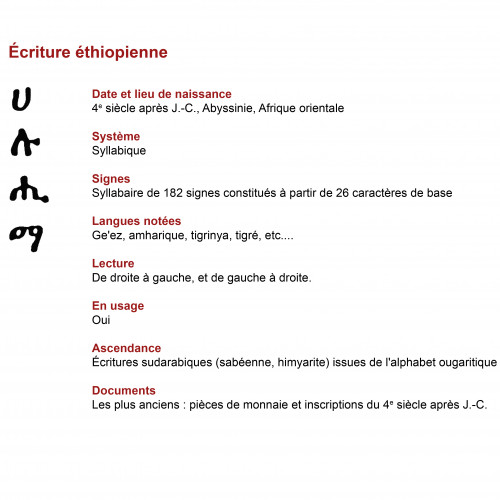

Écriture éthiopienne

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les caractères du syllabaire éthiopien proviennent d’une adaptation de l’alphabet sabéen de 29 lettres, attesté au 6e siècle av. J.-C. Cet alphabet, disparu aujourd’hui, a été apporté depuis l’Arabie du Sud en Afrique de l’Est il y a environ 2 500 ans, issu lui-même, comme d’autres écritures sud-arabiques, des écritures les plus anciennes du Proche-Orient, proto-cananéennes et proto-sinaïtiques.

C’est à partir de cet alphabet consonantique qu’un syllabaire d’environ 180 signes a été élaboré au début de notre ère, après l’abandon de cinq lettres, l’adjonction de deux autres et l’invention de variantes pour couvrir les combinaisons syllabiques consonnes-voyelles de la langue ge’ez alors employée en Éthiopie. Ce fut l’écriture de l’empire d’Axoum au 4e siècle de notre ère.

Porté par la suite à 270 caractères, ce syllabaire sert actuellement pour noter l’amharique mais aussi les nombreuses autres langues parlées en Éthiopie.

Lien permanent

ark:/12148/mmh2rb0r6rvj