L’écriture maya

© Sächsische Landesbibliothek (Tous droits réservés)

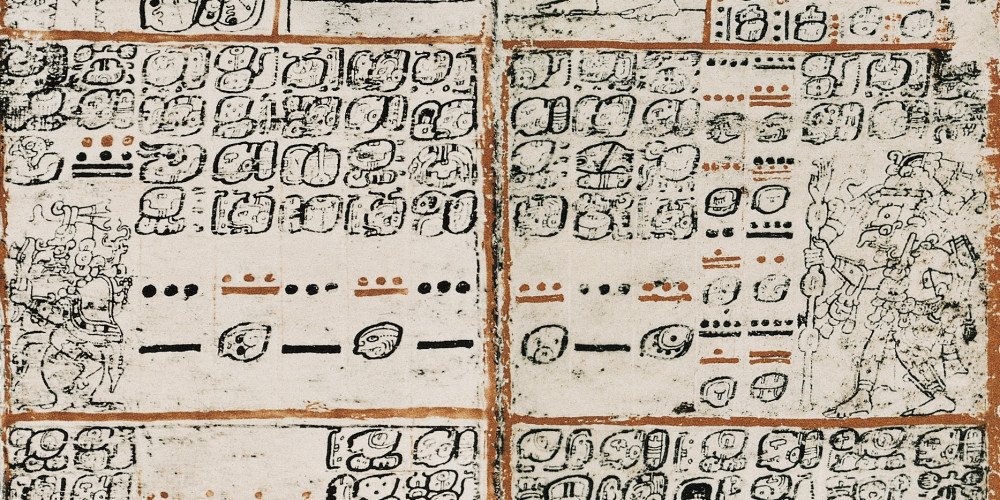

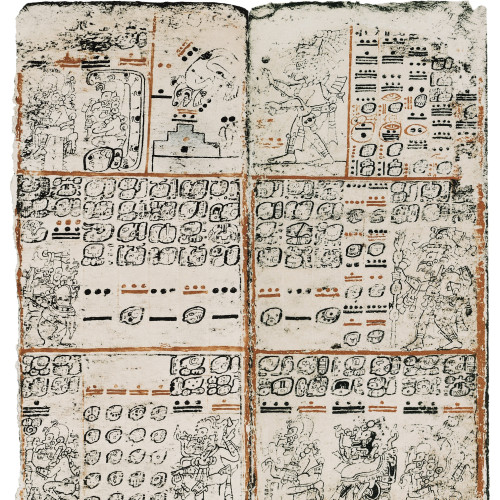

Codex de Dresde

Comme la majorité des peuples amérindiens, les Mayas comptent en base vingt, c’est-à-dire qu’ils regroupent les unités par paquets de vingt et changent d’ordre à ce moment-là. La base dix est celle qui nous paraît la plus naturelle, mais, à l’image des Sumériens, nous utilisons quotidiennement la base soixante pour mesurer le temps : une minute compte soixante secondes et une heure soixante minutes.

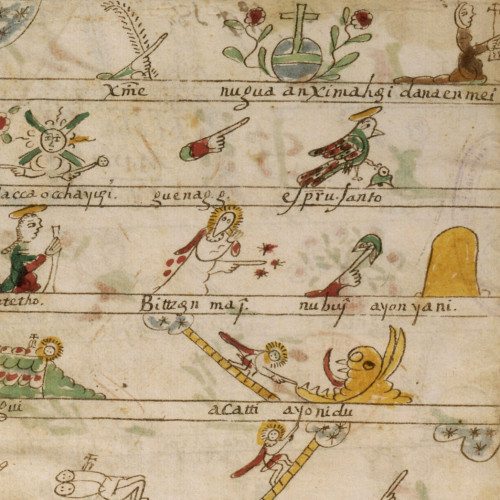

Au nombre de dix-neuf, les unités de premier ordre du système Maya sont représentées par des points et des traits : un point représente l’unité ; un trait horizontal ou vertical, le regroupement de cinq unités ; on complète ce trait par un à quatre points à côté ou au-dessus pour aller jusqu’à neuf ; deux traits valent dix ; ils sont complétés par des points pour aller jusqu’à quatorze ; trois traits valent quinze, et sont complétés par des points pour atteindre dix-neuf. Cette notation, très figurative, rappelle le système romain et laisse supposer que les Mayas comptaient sur les doigts de leurs mains et de leurs pieds.

Les nombres au-delà de vingt s’écrivent sur une colonne verticale comprenant autant de niveaux qu’il y a d’ordres d’unités. L’absence d’unité à un niveau donné est figurée par un coquillage, qui tient lieu de zéro dans cette écriture de position. Ce zéro ne joua toutefois pas tout son rôle dans la pratique des opérations arithmétiques car le système maya présente une irrégularité probablement à mettre en relation avec le calendrier : le troisième étage qui aurait dû en base 20, correspondre à des valeurs multipliées par 20x20, soit 400, correspond à des valeurs multipliées par 18x20, soit 360, approximativement l’année solaire. La base 20 reprend ensuite un fonctionnement normal.

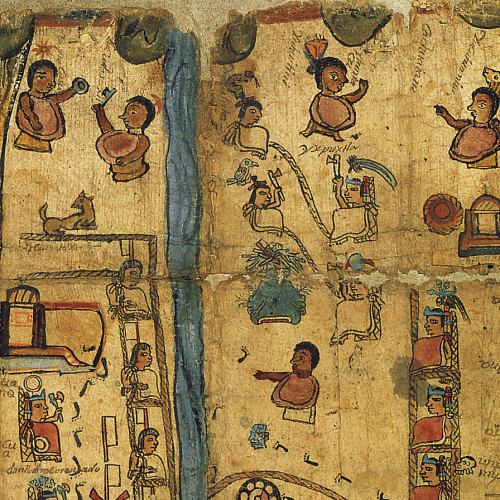

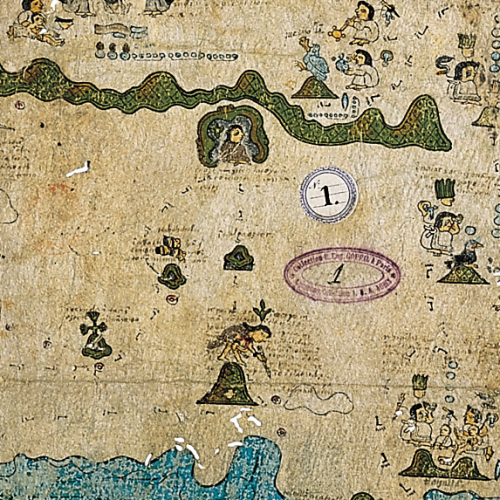

Les codex, traités d’astronomie maya, constituent des témoignages précieux révélant l’existence chez les Mayas d’un système d’écriture de position et la présence du zéro.

Le codex de Dresde est l’un des quatre documents de ce type qui nous soit parvenu, sans doute le plus beau et le plus complexe. Il est daté des dernières décennies de la période de la conquête espagnole et est probablement l’œuvre de plusieurs scribes. On distingue très bien les chiffres sur ces pages décrivant un rituel d’offrandes aux Pluies.

© Sächsische Landesbibliothek (Tous droits réservés)

Une écriture mixte, logographique et phonétique

Le nom même d’ak’ab ts’ib, l’ « écriture-dessin obscure », qui désigne l’écriture glyphique en yucatèque, exprime bien le projet des Mayas : d’une part, l’écriture ne peut être séparée du dessin ; d’autre part, elle est obscure, nocturne. Elle n’a pas pour objet de dévoiler le monde, mais de le voiler, de dire en masquant car la nature du monde est énigmatique, et le moyen d’en rendre compte n’est pas de le clarifier.

Le sens ne doit pas être complètement capturé dans un signe et il doit, périodiquement, être remis en jeu : c’est pourquoi l’écriture glyphique doit rester fondamentalement divinatoire. Périodiquement, les prêtres aspergeaient leurs livres d’eau suhuy, « eau des origines », pour en restituer le sens.

La préhistoire de l’écriture maya est encore mal connue, et les recherches la concernant sont très inégales suivant les régions. Cependant, des documents remontant semble-t-il au 4e siècle av. J.-C. permettent de reconnaître certaines ébauches de glyphes. La première inscription dont les caractères correspondent à l’écriture classique date de 199 apr. J.-C., soit au tout début de l’époque classique, dont les archéologues fixent le point de départ au 3e siècle. Il s’agit d’une stèle qui décrit un souverain ayant une vision - provoquée par l’offrande de son sang lors d’un rituel précédant son accession au trône. Il est remarquable que le premier document écrit connu raconte un phénomène mythique dans un contexte historique, fondant ainsi le statut mythico-historique de cette écriture.

L’écriture maya, à en juger par les documents que nous possédons, passe assez rapidement d’une forme logographique, où chaque mot est représenté par un dessin, à une forme mixte, logographique et phonétique, de type syllabique : le mot peut aussi être divisé en unités plus petites, des syllabes, chacune représentée par un signe qui par ailleurs joue aussi le rôle de logogramme. Cette évolution est facilitée par le fait que la majorité des mots mayas sont monosyllabiques et que les mots polysyllabiques sont en général décomposables en mots d’une syllabe.

Le mythe de création de l’écriture chez les Mayas

Itsamna serait, selon les sources ethno-historiques de la mythologie maya, le créateur de l’écriture...Lire l'extrait

De plus, ce qui caractérise ce système, comme tous les systèmes glyphiques, c’est sa polyvalence : chaque signe peut avoir plusieurs sons, et chaque son plusieurs sens. L’invention du complément phonétique au milieu de l’époque classique, aux alentours du 7e siècle, permet d’indiquer, parmi plusieurs lectures phonétiques, la bonne lecture. Cette détermination n’évacue pas les homophones, c’est-à-dire la pluralité de sens pour un même son.

Évolution de l’écriture et système politique centralisé

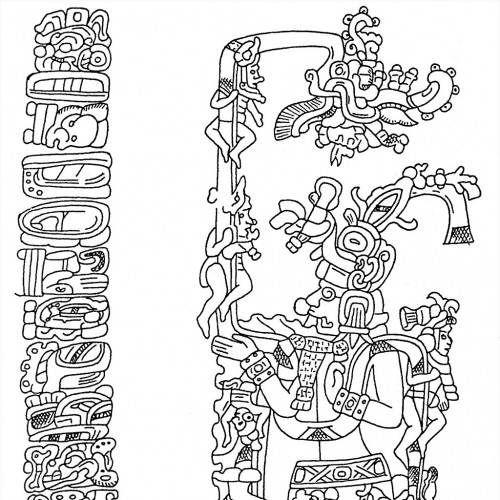

Première inscription glyphique connue

La préhistoire de l’écriture maya est encore mal connue et les recherches la concernant sont très inégales selon les régions. Cependant, dès le 4e siècle av. J.-C., semble-t-il, on dispose de documents qui permettent de reconnaître certaines ébauches de glyphes. La première inscription dont les caractères correspondent à l’écriture classique date de 199 apr. J.-C., soit au tout début de l’époque classique, dont les archéologues fixent le point de départ au 3e siècle.

Il s’agit d’une stèle qui décrit un souverain ayant une vision - provoquée par l’offrande de son sang lors d’un rituel - et qui précède son accession au trône. Il est remarquable que le premier document écrit connu raconte un phénomène mythique dans un contexte historique, fondant ainsi le statut mythico-historique de cette écriture.

© The Blood of Kings

© The Blood of Kings

Cette évolution va de pair, dans la société maya, avec une importance toujours plus grande accordée aux dates et avec l’instauration d’un système politique qui tend à devenir centralisé, sans pour autant se transformer en État. À l’image de la Grèce, plusieurs cités-États se disputent le pouvoir sans qu’aucune n’arrive à s’imposer durablement à toutes les autres. Chaque ensemble est dominé par la figure du roi et de sa dynastie. L’écriture est alors utilisée sur les stèles de pierre - matériau « éternel » - pour écrire l’histoire des rois, de leur naissance et de leur mort, de leurs succès, et décrire les rituels qui jalonnent leurs règnes.

Mais le complément phonétique a d’autres avantages : en segmentant les mots en unités toujours plus fines, il facilite une lecture combinatoire qui complexifie le jeu de sons et de sens. Ce caractère ludique de l’écriture permet au sens de rester ambigu et énigmatique, comme le montreront les textes de l’époque coloniale. En même temps que l’écriture se précise pour noter l’histoire des rois, elle devient donc aussi plus flexible pour permettre les manipulations d’ordre mythique et politique.

Une polyvalence croissante

Loin de s’appauvrir, le système s’enrichit et devient toujours plus polyvalent. Cette polyvalence est d’autant plus complexe qu’il est vraisemblable que l’écriture maya se lisait en plusieurs langues.

Codex de Dresde

Comme la majorité des peuples amérindiens, les Mayas comptent en base vingt, c’est-à-dire qu’ils regroupent les unités par paquets de vingt et changent d’ordre à ce moment-là. La base dix est celle qui nous paraît la plus naturelle, mais, à l’image des Sumériens, nous utilisons quotidiennement la base soixante pour mesurer le temps : une minute compte soixante secondes et une heure soixante minutes.

Au nombre de dix-neuf, les unités de premier ordre du système Maya sont représentées par des points et des traits : un point représente l’unité ; un trait horizontal ou vertical, le regroupement de cinq unités ; on complète ce trait par un à quatre points à côté ou au-dessus pour aller jusqu’à neuf ; deux traits valent dix ; ils sont complétés par des points pour aller jusqu’à quatorze ; trois traits valent quinze, et sont complétés par des points pour atteindre dix-neuf. Cette notation, très figurative, rappelle le système romain et laisse supposer que les Mayas comptaient sur les doigts de leurs mains et de leurs pieds.

Les nombres au-delà de vingt s’écrivent sur une colonne verticale comprenant autant de niveaux qu’il y a d’ordres d’unités. L’absence d’unité à un niveau donné est figurée par un coquillage, qui tient lieu de zéro dans cette écriture de position. Ce zéro ne joua toutefois pas tout son rôle dans la pratique des opérations arithmétiques car le système maya présente une irrégularité probablement à mettre en relation avec le calendrier : le troisième étage qui aurait dû en base 20, correspondre à des valeurs multipliées par 20x20, soit 400, correspond à des valeurs multipliées par 18x20, soit 360, approximativement l’année solaire. La base 20 reprend ensuite un fonctionnement normal.

Les codex, traités d’astronomie maya, constituent des témoignages précieux révélant l’existence chez les Mayas d’un système d’écriture de position et la présence du zéro.

Le codex de Dresde est l’un des quatre documents de ce type qui nous soit parvenu, sans doute le plus beau et le plus complexe. Il est daté des dernières décennies de la période de la conquête espagnole et est probablement l’œuvre de plusieurs scribes. On distingue très bien les chiffres sur ces pages décrivant un rituel d’offrandes aux Pluies.

© Sächsische Landesbibliothek (Tous droits réservés)

© Sächsische Landesbibliothek (Tous droits réservés)

On trouve un grand nombre d’allographes, c’est-à-dire de signes différents pour représenter le même mot, de polyphones, c’est-à-dire de signes syllabiques ayant différentes lectures phonétiques. De plus, les scribes prennent un malin plaisir à alterner notations logographiques et syllabiques, et à segmenter les mots de multiples manières.

Des styles qui varient selon les supports

Chaque médium semble avoir son style et son sujet. En restant à un niveau très général, on peut en distinguer trois :

Les stèles et les monuments

© photo François Guénet

Consacrés à l’histoire des rois, ces supports de pierre se développent essentiellement pendant l’époque classique (3e-9e siècle). Leur lecture tend à être univoque et monolithique, conformément au matériau où le texte est inscrit. Ce sont les textes que nous arrivons le mieux à lire aujourd’hui.

Les livres de papier d’écorce, ou codex

Ce média est davantage réservé aux textes divinatoires, notamment en relation avec la pluie et le « vencêtre » Chak - « Pluie » en maya yucatèque.

Les céramiques

Ce média constitue un véritable livre des morts. Il est le plus mal connu car le style utilisé est si différent que les épigraphes n’y ont d’abord vu qu’incohérence. Pour comprendre ces glyphes, il a fallu modifier la « logique » de la lecture. En comparant le symbolisme de ce corpus de l’au-delà avec un corpus contemporain de même sujet, le Popol Vuh des Mayas quichés, on a avancé l’hypothèse selon laquelle ces signes seraient le support d’une lecture amplifiée : ils renverraient à des textes mythiques récités et contés pour illustrer la poterie. L’image représentée sur la poterie jouerait, en quelque sorte, le rôle de vision mythique, que le récit mythique viendrait décrire. On retrouve, comme dans les inscriptions monumentales, l’importance du vécu mythique (ici la vision) à la genèse même de l’écriture.

Si les textes mythiques préhispaniques sont des images accompagnées de leurs lettres de nuit, dès le début de la Conquête certains d’entre eux nous sont transmis dans la nouvelle écriture alphabétique importée par les Espagnols. Les auteurs en sont des franciscains (Landa, Sanchez de Aguilar, Lizana, Lopez Cogolludo...) mais aussi des Mayas anonymes (le Livre des Bacabs, les Livres de Chilam Balam) qui se cachent souvent derrière le nom mystérieux de Chilam Balam, le Prophète Jaguar, l’interprète des signes de la nuit. Chilam, dans le Diccionario de Motul, le premier dictionnaire maya-espagnol écrit entre la fin du 16e siècle et le début du 17e, est traduit par « interprète », mais il correspond aussi à « prophète ». Quant au terme balam, il signifie « jaguar » ; la peau de ce félin est en effet réputée analogue à l’ak’ab ts’ib, l’écriture obscure et énigmatique.

Provenance

Cet article provient du site L’aventure des écritures (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mmz07ddmq80m1