-

Article

ArticleAvant l’écriture, l’homme a inventé la lecture

-

Article

ArticleLes récits des origines de l’écriture

-

Vidéo

VidéoNaissance des écritures

-

Article

ArticleLes différents systèmes d’écriture

-

Vidéo

VidéoLes écritures, codes partagés ou perdus

-

Article

ArticleLes règles d’or du déchiffrement

-

Vidéo

VidéoPourquoi a-t-on inventé l’écriture ?

-

Vidéo

VidéoQuand et où est vraiment née l’écriture ?

Les règles d’or du déchiffrement

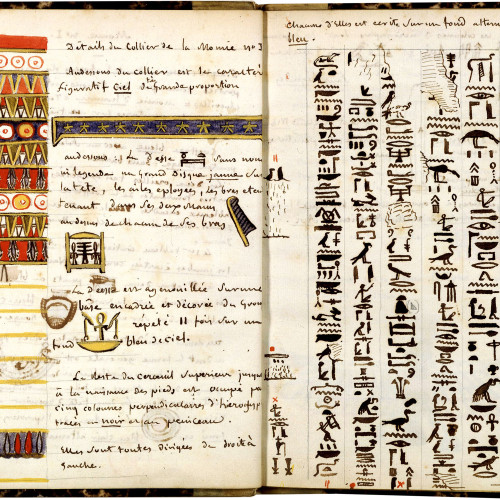

© Bibliothèque nationale de France

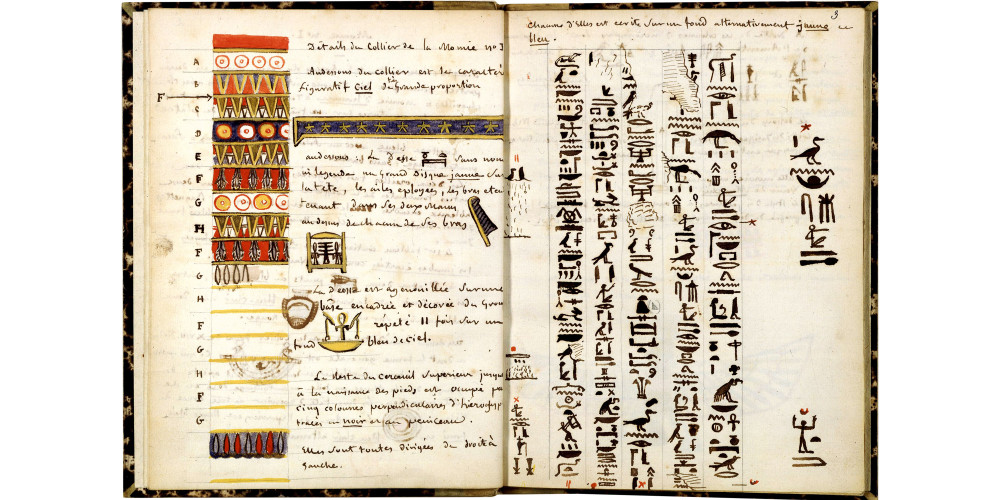

Manuscrit de la Grammaire égyptienne

Après presque vingt mois d’absence, à son retour à Paris en 1830, Champollion commence immédiatement la mise au net de la Grammaire égyptienne, sa « carte de visite » pour la postérité. Il y intègre de nombreux relevés effectués par lui-même ou par ses aides en Égypte.

En 1833, l’année suivant sa mort, la plupart de ses livres annotés et de ses papiers importants sont acquis par l’État. La Grammaire égyptienne, le Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique et les Monuments de l’Égypte et de la Nubie seront édités par le frère de Champollion, Jacques-Joseph.

© Bibliothèque nationale de France

Arriver à déchiffrer une écriture inconnue et percer le secret des textes qu’elle transcrit suppose que soient réunies certaines conditions :

- L’existence de textes bilingues peut être d’un intérêt primordial, comme ce fut le cas pour les déchiffrements de l’abbé Barthélemy ou de Champollion, mais ce n’est pas une condition nécessaire ;

- Il est essentiel de disposer d’un corpus suffisant, et assez varié, dans lequel soient attestés assez de signes pour que l’on puisse apprécier leur nombre global. Celui-ci permet déjà de poser une hypothèse sur le système d’écriture : un alphabet ne dépasse pas quarante signes, un syllabaire une centaine, alors que les systèmes idéographiques peuvent en comporter plusieurs milliers ;

- Il est important de connaître une langue proche de la langue que transcrit l’écriture inconnue ou apparentée à celle-ci, ce qui permet de reconnaître certaines structures. L’étape décisive du déchiffrement, au moins pour les écritures phonétiques, est sans doute celle où quelqu’un pose une hypothèse juste sur la langue notée, comme M. Ventris supposant que le linéaire B transcrivait du grec, ou Bauer, Virolleaud et Dhorme émettant l’hypothèse que l’ougaritique est apparenté à l’hébreu. C’est parce que l’étrusque ne se rattache à aucune famille de langue connue que l’on ne peut pas le comprendre, alors même que les caractères, intermédiaires entre le grec et le latin, ne posent pas de problème de lecture ;

- Enfin, il est essentiel de ne pas s’attacher à la forme des lettres, car tous les systèmes partent plus ou moins des mêmes signes de base (cercles, traits, etc.), mais de repérer des structures, des séquences qui reviennent dans des positions analogues et dont on peut, en fonction de la langue, proposer une interprétation. Cette méthode est celle du décryptage des textes codés dont Ventris, le déchiffreur du linéaire B, était un spécialiste.

Provenance

Cet article provient du site L’aventure des écritures (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mm5q41rbkv4n