Contre-utopies

© Ottawa, musée des Beaux-Arts du Canada

Cité de la mort, cité céleste

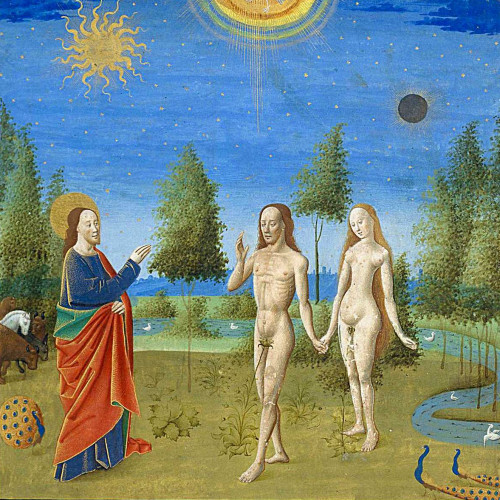

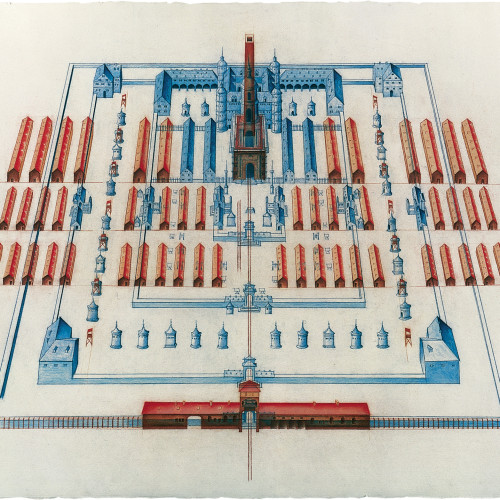

Le peintre canadien Melvin Charney a réalisé plusieurs études sur la structure des camps de concentration, portant en particulier sur l'emplacement des casernements, des fours et des cheminées. Le plan d'une ville émerge de ces structures : « City of death ». Ici, il prend pour point de départ la représentation, par un théologien du 17e siècle, de la vision d'Ézéchiel du temple de Jérusalem : la « Cité de la mort » vient se surperposer à la « Cité céleste »…

© Ottawa, musée des Beaux-Arts du Canada

Les conséquences de la perfection

Les contre-utopies ne sont pas le contraire des utopies, mais des utopies en sens contraire. Elles en récupèrent fidèlement le schéma général, les thèmes et les lieux communs, pour démontrer que chacun des bienfaits de l’utopie finit par se retourner contre son bénéficiaire, par menacer ce qui constitue proprement son humanité. Et elles le prouvent toujours de la même manière, en poussant la logique jusqu’à son terme, en imaginant l’utopie enfin achevée, close, parfaite, et en soulignant quelles seraient les conséquences, grotesques ou terribles, de cette « perfection ». Par le biais de la caricature, elles démasquent le double jeu de l’utopie, les cauchemars dissimulés sous les merveilles promises.

Nous ne sommes pas les derniers

« Camarades, je suis le dernier », avait crié un détenu, pendu avant la libération du camp d'Auschwitz. « Nous ne sommes pas les derniers », lui répond Zoran Music en 1970, en choisissant ce titre pour l'exposition de ses dessins, peintures et eaux-fortes à la Galerie de France, À Paris. En 1944-1945, déporté politique à Dachau, Music avait réalisé en cachette quelque deux cents dessins, dont trente-cinq feuillets purent être sauvés. À son retour, l'artiste cherche à effacer l'horreur de sa mémoire. Rêve, poésie, joie de vivre, « bonheur silencieux » irriguent alors son œuvre. Vers 1969, le passé émerge. Il va s'exprimer dans un cycle de seize gravures, intitulé Nous ne sommes pas les derniers, créées entre 1970 (premières eaux-fortes) et 1975 (dernières pointes sèches).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Trop de raison nuit

La contre-utopie apparaît d’abord au début du 18e siècle, par opposition à un discours utopique qui tend à se répandre et à se banaliser. On en découvre un premier exemple saisissant dans Les Voyages de Gulliver de Swift (1726), qui comportent au moins deux contre-utopies. Sur l’île de Laputa, la raison et la géométrie règnent en maîtresses despotiques. Tout y est subordonné à l’obsession du progrès, mais tout va de travers : maisons en ruines, champs désertés, population misérable. Contre-utopie « primaire » qui, sur un mode bouffon, rappelle que la raison pure, lorsqu’elle se mêle de régenter le monde, touche à la folie et au ridicule. Celle qui figure dans le quatrième et dernier voyage est plus subtile. Abordant une île inconnue, Gulliver découvre une nation de chevaux intelligents, organisés en une république parfaite et régnant sur des humains dégénérés, aussi abrutis que vicieux.

D’où une double conclusion, conforme au pessimisme de Swift : d’une part, les hommes, définitivement mauvais, sont encore moins capables que les bêtes d’accéder à la perfection ; d’autre part, l’idéal lui-même n’est pas dépourvu d’ambiguïté : raisonnables et vertueux, les chevaux utopiques sont aussi dépourvus de charité et de sentiments, sans faiblesse mais sans bonté. Ces animaux sont des machines, des robots avant l’heure, et c’est aussi ce que deviendraient, au mieux, les hommes qui chercheraient à les contrefaire.

L’ombre du totalitarisme

Pourtant, malgré le génie de Swift, la contre-utopie demeurera longtemps un phénomène marginal. Ce n’est qu’au tournant du 20e siècle qu’elle connaît son essor, au moment où l’utopie n’apparaît plus simplement comme un discours, mais comme une réalité en train de se faire et dont on commence à percevoir le double fond.1 2C’est surtout avec l’avènement des régimes totalitaires que la contre-utopie prend tout son sens, et son importance. Des œuvres aussi diverses que Nous autres de Zamiatine, 1984 d’Orwell, Sur les falaises de marbre de Jünger, Le Meilleur des mondes de Huxley dénoncent en effet, avec une vigueur et une prescience saisissantes, la parenté foncière existant entre totalitarisme et utopie.

Lien permanent

ark:/12148/mm7tc1n7nhns