-

Article

ArticleConstruction de la laïcité sous la Révolution française

-

Album

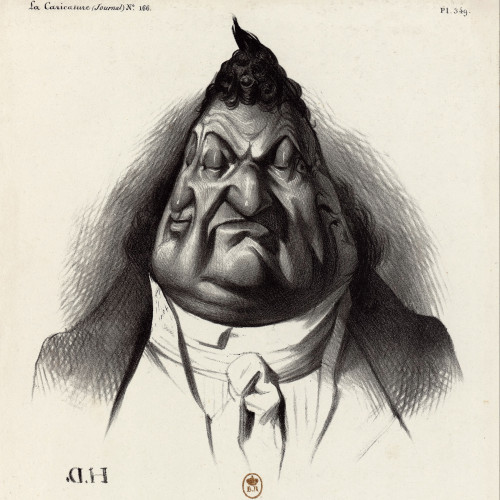

AlbumLa caricature ou le pouvoir de la dérision

-

Article

ArticleLa laïcité, grande œuvre de la IIIe République

-

Article

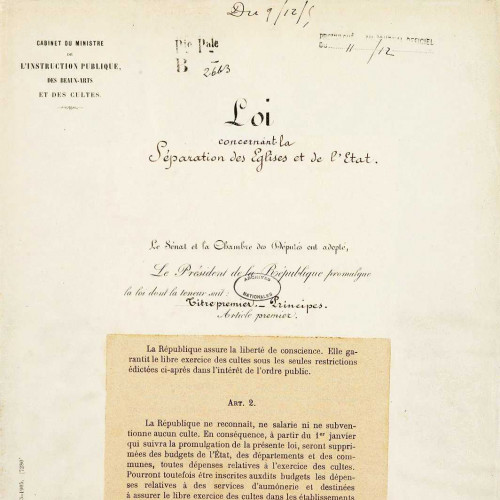

ArticleLa séparation de l'Église et de l'État

-

Album

AlbumDire et représenter la République

-

Article

ArticleNouvelle donne pour la laïcité

-

Anthologie

AnthologieLa laïcité, ennemie des religions ?

-

Anthologie

AnthologieFaut-il limiter la liberté d'expression ?

-

Anthologie

AnthologiePeut-on rire de tout ?

La laïcité, grande œuvre de la IIIe République

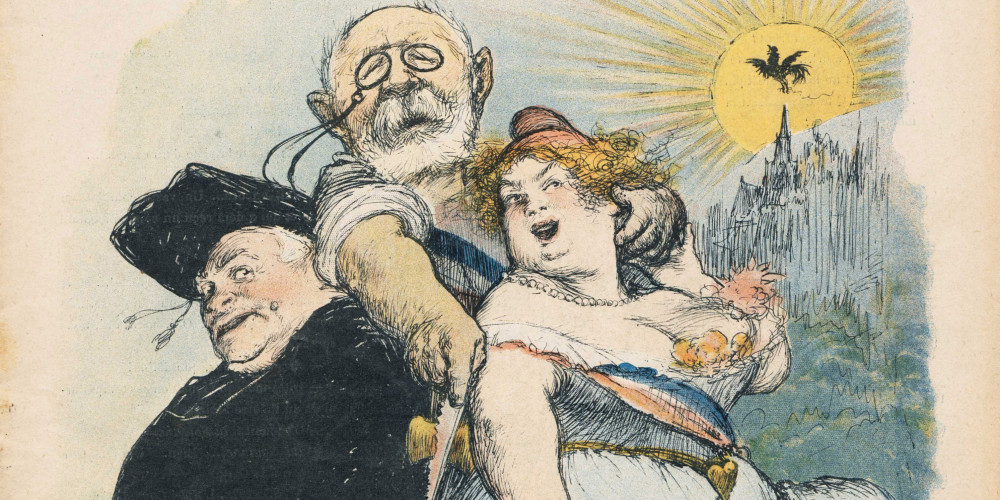

© BDIC

Le Rire : journal humoristique

Marianne et l’Église apparaissent comme deux personnages siamois aux formes rebondies qu’il faut séparer de force. L’opération se déroule avec « beaucoup de Briand », affirme la légende, afin de rappeler le rôle de ce ministre dans la loi de 1905.

© BDIC

Les lois de laïcisation des années 1880

Dès qu'ils ont en charge les affaires de l’État, les républicains entreprennent la laïcisation de la société. En 1880, une loi supprime l'obligation du repos dominical ; en 1881, une autre le caractère confessionnel des cimetières ; en 1884, le divorce est légalisé ; en 1887, les obsèques civiles sont facilitées tandis que diverses mesures laïcisent le personnel des hôpitaux. Mais c'est surtout l'adoption, en 1881, 1882 et 1886, des grandes lois scolaires qui marque l'avènement de la laïcité telle que nous la connaissons. Ces lois, en instaurant un enseignement respectant une stricte neutralité en matière confessionnelle, visent à former des citoyens. L'instruction est à la fois le but et le moyen de la République : le but parce que la République ne peut survivre sans citoyens éduqués, le moyen parce que seuls des citoyens instruits comprennent l'intérêt de pérenniser le régime politique qui les rend acteurs de leur propre destin et de la construction de l'unité nationale. Pour cela, l'école doit résister à tous les particularismes, qu'ils soient religieux, culturels ou linguistiques, et instituer un rapport singulier avec la République qui explique les passions entretenues autour de la question scolaire.

Ces mesures prises, les républicains ne sont pas pressés de réaliser la séparation des Églises et de l'État. Ils sont nombreux à penser que les dispositions du Concordat permettent le contrôle de l’Église. Les républicains modérés estiment aussi qu'un contrôle pacifié de l'Église permet de canaliser les revendications ouvrières qui constituent pour eux un péril plus grand encore que la religion catholique pour la République et les libertés individuelles. L'heure semble donc à l'apaisement d'autant que le nouveau pape Léon XIII vient d'estimer compatibles République et catholicisme. Ce ralliement crée pourtant de nouveaux problèmes car, pour le pape, il ne s'agit pas d'adopter les principes républicains mais de demander aux catholiques français de jouer le jeu des institutions républicaines afin d'influencer l'action politique dans un sens chrétien. Les nouveaux affrontements ainsi provoqués entraînent aussi la montée de l'antisémitisme.

L'affaire Dreyfus joue un rôle décisif

C'est dans ce contexte qu'intervient l'injuste condamnation du capitaine Alfred Dreyfus (juif), accusé de trahison avec l'Allemagne. Ce qui aurait pu rester une tragique erreur judiciaire devient une affaire d'État en raison de l'attitude de l'Église qui voit dans l'affaire un complot des protestants, des juifs et des francs-maçons pour mettre à mal les traditions catholiques. Les congrégations entraînent l'Église à faire corps avec le renouveau contre-révolutionnaire, et leurs journaux, La Croix et Le Pèlerin en particulier, déchaînent une violente campagne qui révèle aux républicains leur influence redoutable.Dans ce climat délétère, la gauche remporte les élections législatives de 1898. Waldeck-Rousseau constitue un gouvernement de défense républicaine qui aura toute légitimité pour encadrer les congrégations. Il fait adopter la loi du 7 juillet 1901 sur les associations. De cette loi l'histoire n'a retenu que la liberté offerte à la création d'associations. Mais, à l'époque, elle visait surtout le contrôle des congrégations en leur imposant une autorisation par le Parlement.

Après la nouvelle victoire des républicains aux élections législatives de 1902, le président du Conseil, Émile Combes, conduit une politique résolument anticléricale. Son gouvernement ne souhaite pas la séparation parce qu'il veut disposer de tous les moyens que permet le Concordat pour mettre un terme à l'influence des congrégations. Waldeck-Rousseau voulait les contraindre à respecter les lois de la République ; Combes, lui, veut les mettre hors la loi. Les demandes d'autorisation soumises au Parlement sont pratiquement toutes refusées ou ajournées et, en juillet 1904, il fait adopter une loi qui leur interdit l'enseignement.

Affaire Dreyfus

Tout commence comme une banale affaire d’espionnage : le Service des renseignements français intercepte un document prouvant qu’un officier trahit son pays au bénéfice de l’Allemagne.

Une enquête est ouverte et les soupçons se portent immédiatement sur un officier juif, qui effectue un stage à l’état-major, le capitaine Dreyfus. Malgré des conclusions contradictoires, Alfred Dreyfus est arrêté après un très rapide interrogatoire.

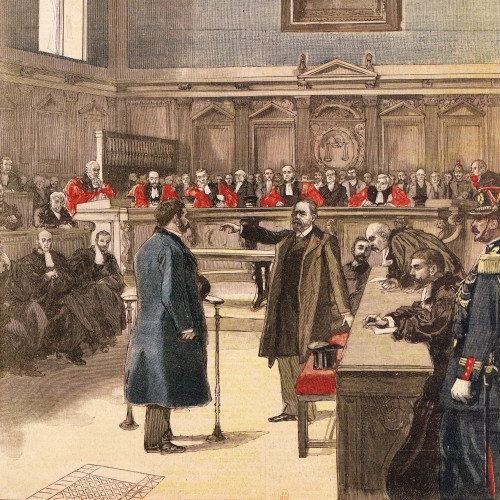

Le 19 décembre 1894, le procès s’ouvre à huis clos devant le conseil de guerre et déclare l’accusé coupable quatre jours plus tard, sur la base d’un « dossier secret » que l’avocat de Dreyfus ne peut pas consulter. Dreyfus est condamné à la déportation à vie et doit subir le déshonneur suprême, la dégradation en public, représentée ici en Une du Petit Journal.

Dans son célèbre texte « J’accuse ! » , l’écrivain Émile Zola s’engage en faveur de Dreyfus qui finira par être déclaré innocent. Mais cet événement divise durablement la société française.

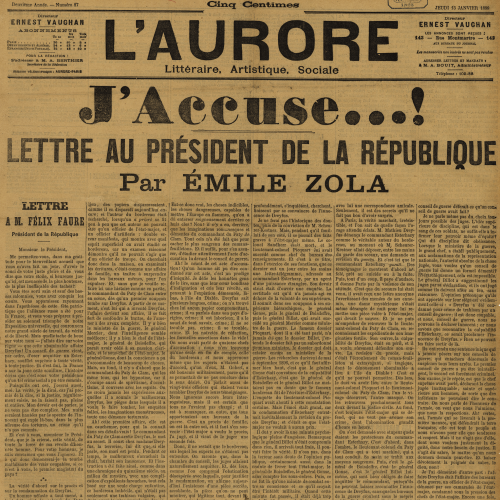

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

« J’accuse…! »

Article de combat, le « J’accuse…! » d’Émile Zola (1840-1902) est en même temps une leçon d’écriture, un événement historique majeur et un phénomène de presse : plus de 200 000 exemplaires de L’Aurore sont diffusés dès les premières heures de parution. Dans cet article en forme de lettre ouverte au président de la République Félix Faure, Zola prend la défense du capitaine Alfred Dreyfus (1859-1935), injustement accusé de trahison.

Trois jours plus tôt le tribunal militaire a blanchi le véritable traître, le colonel Ferdinand Walsin Esterházy. D’une grande densité, le texte qui tient du pamphlet et de la plaidoirie progresse à un rythme vigoureux jusqu’à la péroraison qui scande les termes « J’accuse » que Clemenceau, directeur de L’Aurore, décide de retenir comme titre de l’article. Zola et Alexandre Perrenx, le gérant de L’Aurore, sont tous deux poursuivis et condamnés à de lourdes amendes et à des peines de prison, ce qui conduit Zola à s’exiler à Londres durant onze mois. C’est au moment de l’affaire Dreyfus que naît la figure de l’« intellectuel », dont Zola est l’une des premières incarnations : le substantif, jusqu’alors peu répandu, est propagé par les adversaires de Dreyfus qui l’emploient avec une valeur péjorative pour désigner les écrivains ayant pris la défense du capitaine.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Émile Zola à la Cour d’assises

« Dreyfus est innocent, je le jure. J’y engage ma vie, j’y engage mon honneur. À cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente la justice humaine, devant vous, messieurs les jurés, qui êtes l’émanation même de la nation, devant toute la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. Et, par mes quarante années de travail, par l’autorité que ce labeur a pu me donner, je jure que Dreyfus est innocent [...]. Que tout cela croule, que mes œuvres périssent, si Dreyfus n’est pas innocent ! Il est innocent. »

Procès d’Émile Zola, février 1898

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La dissolution d'un grand nombre de congrégations est prononcée ainsi que la fermeture de nombreux établissements avec confiscation de leurs biens. Ces mesures exaspèrent le nouveau pape Pie X et, comme il n'est pas disposé à des arrangements, les sources de conflits vont accélérer la nécessité de la séparation. La contestation par le pape de la nomination des évêques par le gouvernement français, sa protestation à la suite de la visite du président de la République française au roi d'Italie et son exigence que les évêques de Dijon et de Laval – considérés comme trop proches du pouvoir républicain – démissionnent, entraînent la rupture des relations diplomatiques le 29 juillet 1904 et Combes se résout à la séparation. Il dépose en octobre 1904 un projet qui vise le démantèlement des Églises. Tous les représentants de toutes les religions manifestent leur vive opposition à ce projet qui suscite aussi de fortes réserves de la part des républicains. II ne sera jamais débattu car Émile Combes est contraint à la démission en janvier 1905 à la suite du scandale provoqué par la révélation au Parlement que les mutations et avancements des fonctionnaires, préfets, sous-préfets et officiers de l'armée dépendaient de renseignements sur leur pratique religieuse fournis par le réseau des loges maçonniques.

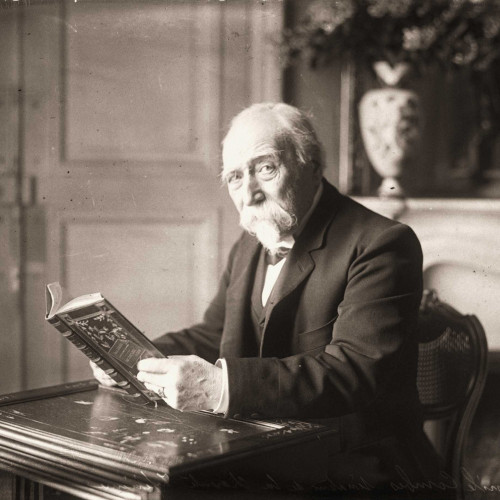

Mr Émile Combes (1835-1921), sénateur de la Charente Inférieure

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

France, où vas-tu ?

La loi du 1er juillet 1901 sur les associations soumet les congrégations religieuses à un régime d’exception. Au printemps 1903, Combes transmet à la Chambre cinquante-quatre dossiers de demandes d’autorisation de congrégations masculines, majoritairement des congrégations enseignantes, tous assortis d’un avis négatif. Parallèlement, Combes transmet au Sénat les demandes de six congrégations d’hommes « hospitalières, missionnaires et contemplatives », cinq avec avis favorables. Quant aux congrégations féminines, 390 ont déposé une demande d’autorisation. Seulement 81 dossiers de congrégations « enseignantes » seront transmis à la Chambre avec avis défavorables.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmkz6mztm1ttk