-

Album

AlbumJeux de princes, jeux de vilains : une introduction en images

-

Article

ArticleJeux et sociétés au Moyen-Âge

-

Album

AlbumLa face noire du jeu

-

Article

ArticleMille et une manières de jouer au Moyen Âge

-

Album

AlbumLe plaisir du jeu

-

Article

ArticleJeux nouveaux, jeux renouvelés à la période moderne

-

Album

AlbumLe jeu de l'oie

-

Article

ArticleL'économie des jeux à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux et leurs règles à la période moderne

-

Article

ArticleLes jeux pédagogiques à la période moderne

-

Album

AlbumLa société ludique

-

Article

ArticleLes jeux d'argent au temps des Lumières

-

Article

ArticleJeux clandestins et pratiques policières sous les Lumières

-

Article

ArticleL'invention de la loterie royale

L'invention de la loterie royale

Bibliothèque nationale de France

La Liste des gagnans de la Lotterie

Cette planche fait partie des 60 Études prises dans le bas-peuple ou Cris de Paris d'Edme Bouchardon (1698-1762), composées de 5 suites, chacune de 12 planches, qui furent gravées par Caylus entre 1737 et 1746 et éditées à Paris chez Fessard et Joullain. Cinquante-trois dessins originaux de cette suite sont conservés au département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France.

Graveur prolifique, le comte de Caylus (1692-1765) était aussi amateur d'art, écrivain et collectionneur.

Bibliothèque nationale de France

À l’origine simple divertissement de cour, puis expédient financier, enfin administration permanente dont les bénéfices sont réservés aux seules caisses de l’État, la Loterie royale mobilise en quelques dizaines d’années les principales villes du royaume et l’ensemble des couches sociales urbaines. La prégnance de ce nouveau jeu d’argent, désormais paré de tous les atouts de la modernité, est à mettre en relation avec les transformations socioculturelles qui affectent en profondeur les citadins du temps des Lumières : nets progrès de l’alphabétisation, envahissement de l’espace urbain par l’affiche et les sollicitations visuelles de la culture imprimée, perception plus abstraite de l’espace quotidien avec les premiers essais de numérotation des maisons. L’époque des Lumières est aussi marquée par l’essor du calcul des probabilités, une plus grande rationalisation des administrations publiques, davantage rompues à la culture du chiffre et aux opérations comptables. Enfin, la naissance de l’économie politique induit la mise en place de techniques et de tactiques de gouvernement inédites. La connaissance des besoins précis des populations conduit le pouvoir administratif à s’interroger sur l’économie du divertissement et les possibilités nouvelles de captation de l’épargne populaire à son profit.

Un enjeu fiscal pour l'Eglise et pour l'Etat

Le soutien de l'Église pour de fins charitables

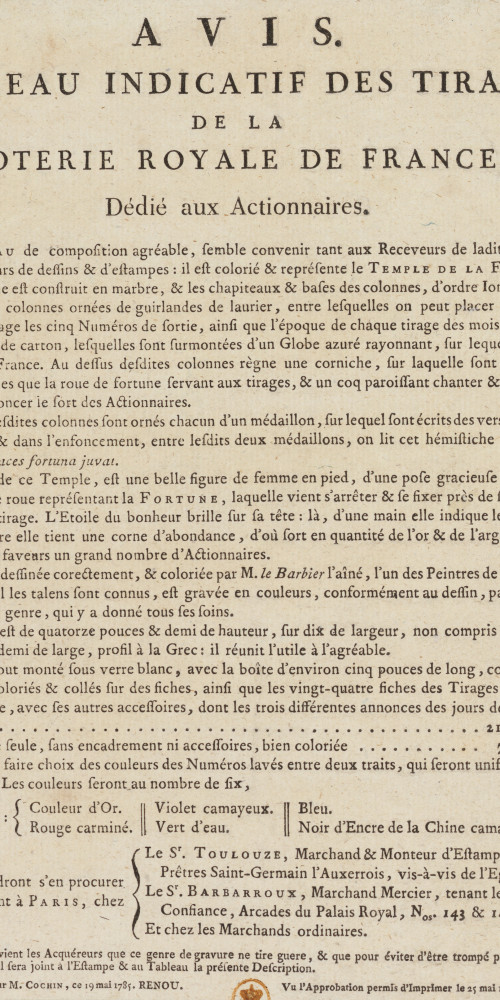

Tableau indicatif des tirages de la Loterie royale de France

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cette astucieuse diversification du système financier marque une rupture avec la tradition fiscale agressive, celles des « gabelous » et des percepteurs des impôts indirects. Désormais, les bureaux de loterie voisinent pacifiquement avec le mur des Fermiers généraux, les barrières et guichets disposés à l’entrée de villes.

Un impôt déguisé

C’est sous l’autorité de Clugny puis de Necker que se met en place la Loterie royale de France : le banquier genevois, pragmatique dans ses choix économiques et financiers, résolument hostile aux mesures libérales de Turgot, portait sur la dépravation des mœurs un regard pessimiste qui le conduisait à composer avec la nature humaine plutôt qu’à vouloir la transformer par des réformes radicales et utopiques. Ainsi la gestion d’une loterie d’État doit être mise en relation avec la volonté « interventionniste » de Necker en matière économique et sociale, son désir de rationalisation de l’administration et son intention de protéger le marché national des jeux de hasard de la concurrence étrangère. En effet, les loteries allemandes et hollandaises, dont les officines étaient clandestinement installées dans le royaume, exerçaient depuis des années une concurrence redoutable, qui affectait les revenus des loteries françaises. Si l’on voulait dissuader les parieurs de miser sur ces loteries étrangères, il fallait reprendre le modèle de la loterie génoise et proposer sept possibilités de placer ses mises.

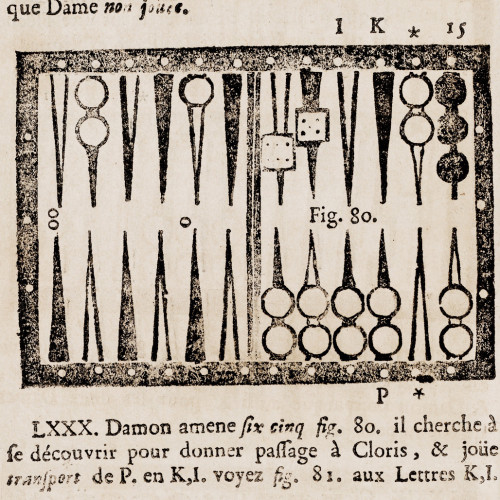

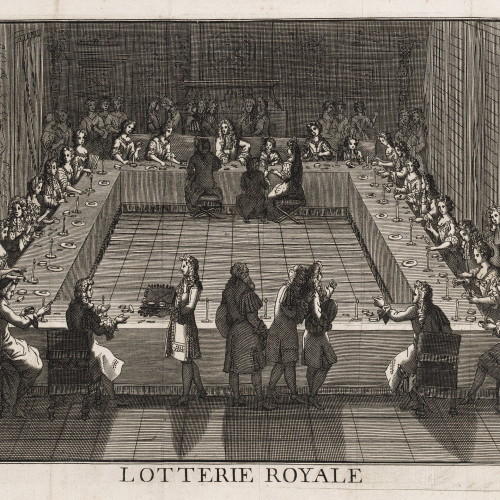

La Lotterie royale de 1681

En février 1681, Mme de Montespan organisa à Saint-Germain une loterie qui monta à 1 million d'écus. Le roi gagna le gros lot de 100000 francs, mais ordonna qu'il fût remis en jeu dans une seconde loterie et partagé entre ceux qui n'avaient rien eu. Pendant trois mois, le Mercure Galant se fit l'écho de l'événement, publiant la liste des gagnants et des madrigaux ou poèmes adressés au roi sur sa magnanimité, accompagnés en mai d'une estampe descriptive : Mme de Montespan et ses enfants, le duc du Maine et Mlle de Nantes, sont assis à gauche du roi, qui siège au milieu de la table avec, face à lui, un de ses valets de chambre tenant le sac des billets que comptent Mme Colbert de Croissy et le marquis de Dangeau. Les billets sont ensuite distribués. Chaque participant met le sien dans une boîte, cacheté à l'aide d'un bougeoir et d'un plat d'argent rempli d'eau pour tremper les cachets. Ces boîtes sont remises à Bossuet, qui y appose un second cachet; puis le duc de Montausier les met dans une corbeille, d'où on les porte dans des sacs attachés au mur. Malgré leur succès, ces deux loteries d'argent furent les dernières organisées à la cour : la même livraison du Mercure indique que le lieutenant de police La Reynie les fit interdire.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

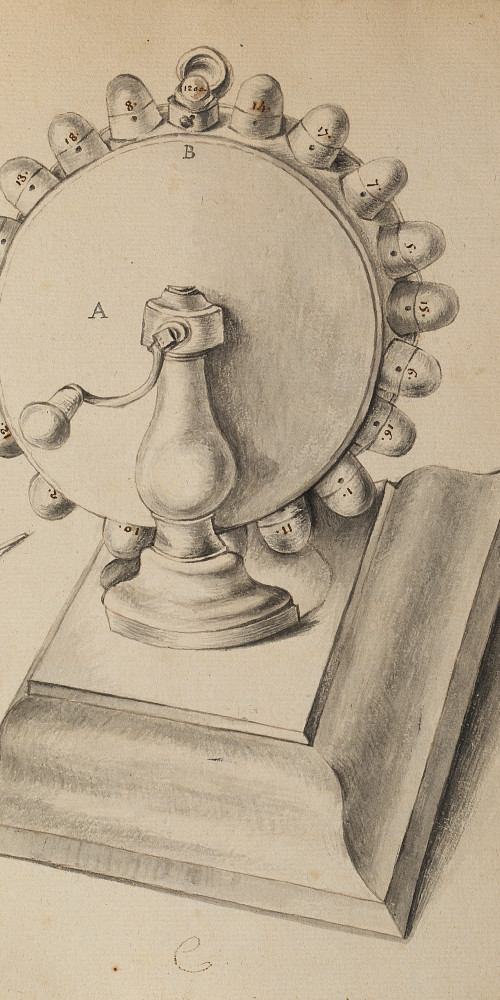

Les Loteries tirées par permission du roy pour le bien public et le soulagement des hopitaux

Jacques Langlois n'est pas le seul à faire paraître, en 1706, un almanach consacré aux loteries de l'année précédente. Nicolas de Larmessin fait de même. Les deux almanachs présentent la loterie de Saint-Roch suivant un même modèle, une même légende, à droite, à l'intérieur de la composition, renvoyant aux principaux personnages : « 1. M. le Duc de Noailles - 2. M. d'Argenson [lieutenant de police] - 3. M. le premier marguillier - 4. Mrs les greffiers - 5. Enfant trouvé qui tire les billets - 6. Roüe de Fortune ou sont tous les numéros - 7. Roüe où sont les billets noirs pour les gagnans [il s'agit de la petite roue]. » Debout à gauche, L'Anonçeur de bonnes nouvelles. Ces gravures sont les premières à montrer les roues de Fortune, nouveauté qui remplaçait les sacs de cuir et les boîtes.

Avec ses soixante-trois cases, « LE JEU DE LA LOTTERIE » rappelle celui de l'oie : « Chacun contribue d'une somme que l'on divise en trois parts pour en faire 3 lots, en sorte qu'étant 6 joueurs donnant chacun un sol, le gros lot sera de 3 s., le 2e de 2 s., le 3e d'un sol. On joue avec deux dez ou avec un cochonet. On ne s'arrête point sur les pagodes [personnages assis en tailleur, nos 23, 27, 34, 39]. » On précise aussi que le gros lot est de 10000 livres, qu'au nº 9, on passe au 26 et qu'au 31, il faut passer par le gros lot pour revenir d'où l'on vient. Au-dessous, de part et d'autre de l'emplacement où devait figurer le calendrier, des personnages festoient, sans doute pour fêter leur succès.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’administration fit un choix réaliste : celui de prendre d’abord en considération la demande ludique, en proposant au public une procédure attrayante, susceptible de fidéliser de manière durable une clientèle beaucoup plus large. Les élites administratives abandonnaient par là même toute posture moralisante en matière de jeux d’argent : elles substituaient aux vaines et éternelles indignations bien-pensantes une réflexion froide, habile et imparable sur le plan technico-financier. Elles procédaient avec finesse et de manière détachée à l’étude des ressorts qui animent le joueur : pour que l’institution puisse fonctionner avec succès, il fallait observer avec la plus grande rigueur les gestes et les manières du joueur et non seulement réfléchir sur ses espoirs de gains et l’ampleur de ses mises éventuelles, mais également scruter – de façon quasiment anthropologique – les relations complexes qui unissent périodiquement ou occasionnellement le parieur et l’organisme étatique avec lequel il a décidé de passer un contrat. L’État installe son dispositif ludique au cœur de la vie quotidienne des administrés, avec souplesse et détermination ; il mise sur un investissement de longue durée, comptant sur la force d’un rituel immuable et sécurisé, sans grand dommage pour le joueur raisonnable et fidélisé. On devine déjà le message implicite transmis à la société des joueurs. Ne vaut-il pas mieux jouer avec un État banquier, rassurant, moderne et civilisé, plutôt que de risquer sa fortune dans un tripot clandestin, livré sans recours possible aux malversations d’un banquier indélicat et à des joueurs passés maîtres dans l’art de la tricherie ? À l’abri des violences et des mauvaises surprises, le parieur est appelé par les élites à coopérer sans crainte ni remords avec l’État croupier. Les nouvelles règles disciplinaires, fondées sur la mise à distance des joueurs et sur une autre temporalité du jeu, sont censées diminuer l’attrait des paris compulsifs, celui des émotions fortes et des pulsions destructrices. De ce point de vue, le jeu d’État, grâce à des procédures de contrôle et de surveillance qui reposent largement entre les mains du lieutenant de police, doit en permanence convaincre le parieur que sa mise et les résultats à venir obéissent à un dispositif sécurisé, pensé selon les principes d’une mécanique sans faille.

Bons et mauvais parieurs

Un processus d’individualisation

Plan d'une grande loterie pour suppléer les petites

Par M. de Montenault, projet avec dessins originaux présentant une roue dentelée actionnée par une manivelle

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une incitation à la débauche ?

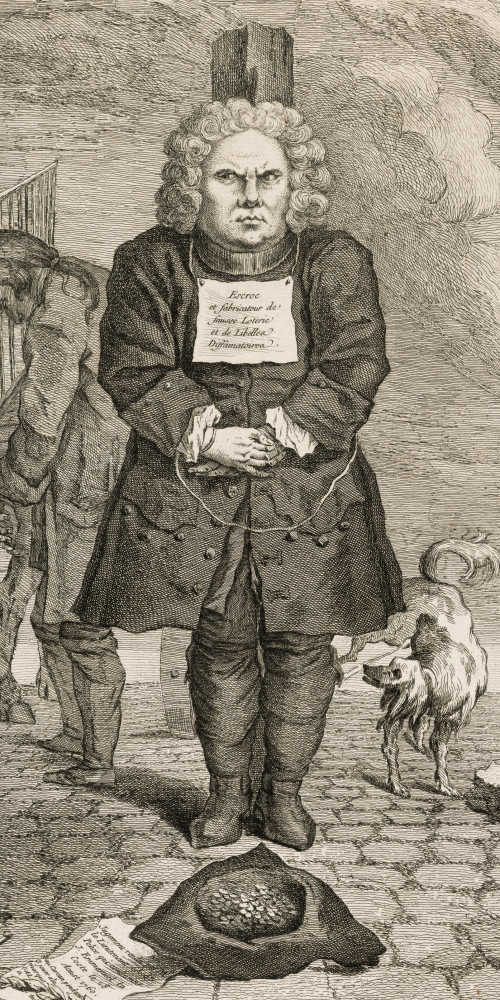

Le faussaire La Coste condamné au carcan

L'aventurier Emmanuel-Jean de La Coste fut successivement chargé de missions secrètes auprès du duc de Choiseul, puis agent du riche fermier général Alexandre-Joseph Le Riche de La Pouplinière. Il fut accusé d'avoir fabriqué de faux billets d'une prétendue loterie de Gemont, située en Allemagne, billets déposés auprès de plusieurs receveurs parisiens qui ignoraient tout de la supercherie. Lors de son interrogatoire, le 18 janvier 1760, le faussaire avoua avoir réalisé un bénéfice de huit mille livres qu'il aurait ensuite placées en rentes viagères. Les lots se montaient aux deux tiers de la recette « par l'arrangement qu'il en faisoit » et l'autre tiers « étoit pour les frais et le bénéfice du répondant ». La Coste déclara avoir fait imprimer les plans de la treizième loterie de Gemont par un nommé Delaplanche, secrétaire du duc de Penthièvre. Condamné par un arrêt du 28 août 1760 au carcan, au fouet, à la marque et aux galères à perpétuité, il mourut à l'hôpital des chiourmes de Toulon, le 30 septembre 1761.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un monde de parieurs civilisés et pacifiés

Le joueur à la Loterie royale est désormais un parieur anonyme, sollicité par l’administration deux fois par mois et cela en dehors de toute assignation sociale identitaire. Il n’est plus repérable comme faisant partie d’un corps hiérarchisé, avec ses devoirs et ses fidélités (ordres, confréries, corps de métiers, etc.). Il se plie désormais à une nouvelle temporalité du jeu et accepte d’être identifié uniquement par la détention d’une « reconnaissance », terme utilisé par le receveur, qui conserve dans sa boutique le billet original. Le monde des parieurs, civilisé et pacifié, mis à distance par les mécanismes de la Loterie, s’invente une relation inédite au jeu, fondée sur la numérotation et le calcul des chances. L’acte ludique est certes le fruit d’une décision solitaire et réfléchie, mais on peut légitimement penser qu’il fait aussi l’objet de multiples spéculations au cabaret ou à l’atelier. Le parieur, entre deux tirages, mesure ses espoirs de gains, espère trouver les numéros gagnants en rêvant; il insère sa prise de décision parmi les événements heureux ou insolites qui rythment sa vie quotidienne. Une fois les 5 numéros (sur 90) sortis de la roue de la Fortune, les résultats sont sans appel : le tirage public est immédiatement validé et son authenticité s’impose par la transparence de la procédure. Les joueurs, répartis sur tout le territoire, prennent connaissance de la liste des numéros gagnants, imprimée et affichée, ou bien diffusée par voie de presse. Une procédure identique, répétée tirage après tirage, rassure les joueurs parfois incrédules ou récriminateurs. Lorsque les « actionnaires » constatent que le numéro 77 n’est pas sorti de la roue de la Fortune depuis 150 tirages, le public s’étonne et la rumeur va bon train. Toutefois, pour éviter les soupçons quant à une éventuelle soustraction de numéro, l’auteur d’un manuel de finance fait remarquer que toute dissimulation est impossible puisque c’est le lieutenant de police, en personne, qui roule « lui-même les quatre-vingt-dix numéros, écrits sur des morceaux de parchemins, en les montrant l’un après l’autre au public; ensuite, il les enferme chacun dans un étui, et ces quatre-vingt-dix étuis sont jetés dans une roue que l’on tourne, et d’où un enfant, qui a un bandeau sur les yeux et la main garnie d’un gros gant de peau, retire, au commandement de M. le lieutenant de police, cinq desdits étuis qui déterminent les cinq extraits gagnans ».L’État, en monopolisant certaines procédures aléatoires à son profit, renvoie les joueurs à un nouveau pouvoir disciplinaire dans la sphère lucrative du divertissement public. C’est désormais la Loterie royale de France, forte de ses deux cent cinquante commis et directeurs secondés par sept cents receveurs, qui organise l’espace et le temps du divertissement : deux semaines d’attente entre chaque tirage, obligation de miser uniquement dans les bureaux de recettes agréés par l’administration, paiement des gros lots au bureau central de la loterie, situé rue Neuve-des-Petits-Champs, respect des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux, etc. L’institution a aussi pour vocation de discipliner les conduites dans la structure même du jeu: mises maximales limitées, paris effectués uniquement sur un choix de sept combinaisons, mise à distance des corps en cas de litige, ce qui limite les actes de violence physique et verbale – le joueur s’adresse par écrit à un bureau des contentieux, qui procède à une enquête avant de statuer sur la plainte. Enfin, le contrôle de l’espace temporel du jeu interdit les réactions pulsionnelles et réduit au minimum « l’ivresse » du joueur. Le morcellement à l’extrême des différents rites qui président au jeu interdit ce que Walter Benjamin appelle le comportement « réflexe » du joueur qui mise à la dernière seconde en vertu « d’une succession rapide de constellations totalement indépendantes les unes des autres ».

Tableau de la Fortune

Le temple de la Fortune est surmonté d’une roue servant au tirage et d’un coq annonçant le sort des actionnaires. Entre les colonnes cinq cartons, surmontés d’un globe aux armes de France, servent à placer les cinq numéros sortis et l’époque de chaque tirage. Sur le socle sont inscrits des vers en l’honneur de la Loterie et le proverbe Audaces fortuna juvat. La Fortune indique les numéros gagnants et tient une corne d’abondance pour faire « participer à ses faveurs un grand nombre d’actionnaires ». Gravée par un spécialiste de l’estampe en couleur, la planche se vend seule au prix de 7 livres 10 sols, mais coûte 24 livres présentée sous un verre blanc et accompagnée de ses accessoires : une boîte de cinq pouces de long contenant 90 numéros coloriés en or, rouge carminé, vert d’eau, bleu, noir, violet, 24 fiches des tirages annuels et 3 annonces des jours de la clôture des mises.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lotterie de Saint Roch, tirée à Paris le 10 novembre 1705

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La loterie royale dans les mailles du crédit urbain

Cependant, si la Loterie royale de France se donne à voir telle une administration transparente et rationnelle, il faut bien convenir que ce processus institutionnel s’est construit par étapes et avec beaucoup de difficultés. En effet, ce grand jeu d’État s’est immiscé dans l’espace urbain non sans rencontrer de vives résistances de la part des joueurs et des employés au service de l’institution. Au 18e siècle, la loterie a dû composer avec des pratiques sociales archaïques, sous peine de se heurter aux formes culturelles qui encadrent l’échange monétaire et organisent les modes de consommation – en particulier le recours systématique au crédit urbain. La volonté de la police de la Librairie de créer, dès 1748, un corps unique et spécialisé de colporteurs seuls habilités à diffuser les billets des « petites loteries » parisiennes, a rencontré la vive hostilité des colporteurs de la chambre syndicale de la Librairie, qui perdaient de ce fait une part non négligeable de leurs revenus. Dans les années 1770, la loterie de l’École royale militaire est encore confrontée à la rancoeur des écrivains des Charniers, qui réclament le monopole de la vente des listes de billets imprimés. Tenues à l’écart d’une nouvelle dynamique urbaine innovante et prestigieuse, ces catégories professionnelles, frustrées de leurs anciens droits, continuent d’ignorer les nouvelles dispositions, faisant naître dans la société des joueurs des doutes quant à la fiabilité de l’institution.

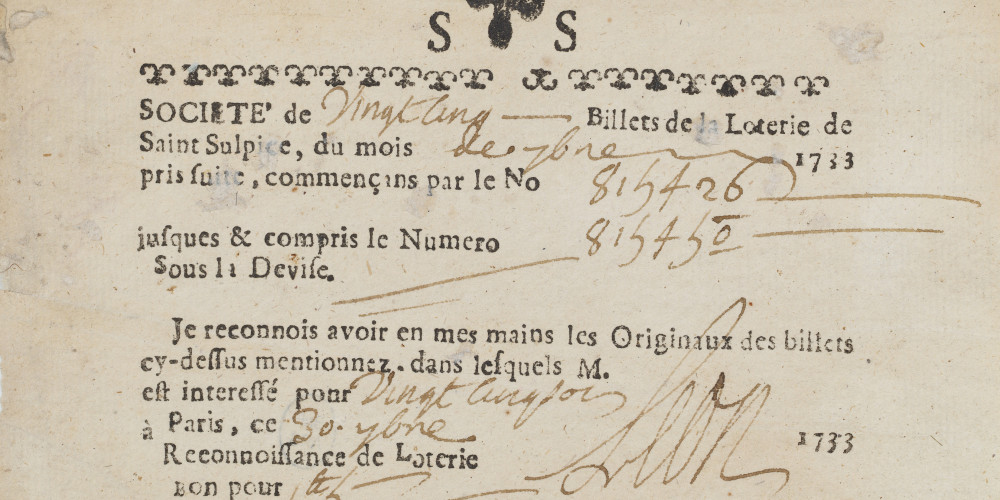

Billet de la loterie de Saint-Sulpice

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

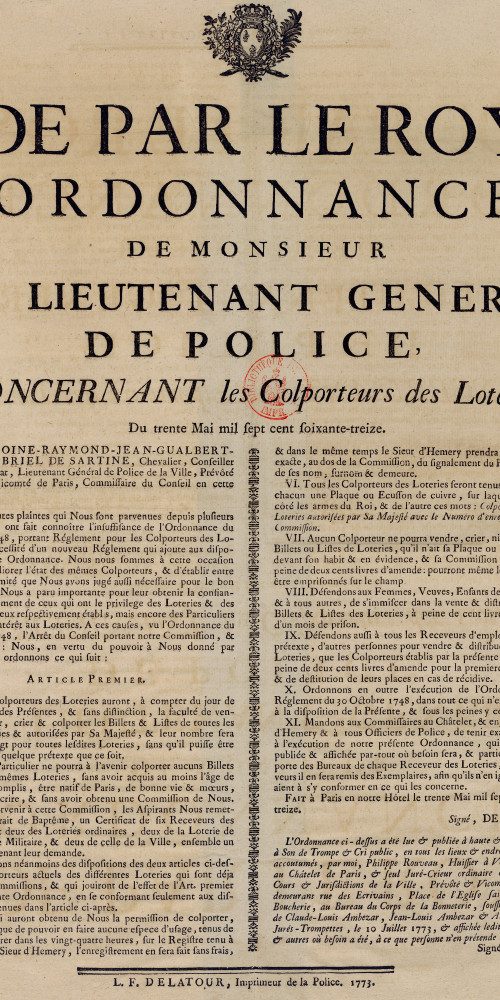

Receveurs, colporteurs et falsificateurs

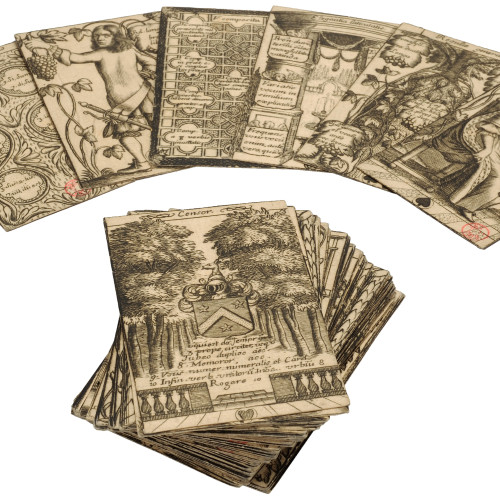

La loterie d’État impose sa visibilité dans l’espace urbain à travers le recrutement de receveurs et de colporteurs compétents. Les colporteurs jouent en effet un rôle essentiel dans le dispositif de communication et d’échange de la loterie. Tous les jours et par tous les temps, ils parcourent les rues des grandes villes en invitant les parieurs à tenter leur chance : ce sont des intermédiaires culturels qui renseignent le public sur les mécanismes du jeu ; ils diffusent les billets et règlent les petits lots. Leur comportement les rend suspects aux yeux de la police à l’instar des membres d’autres petits métiers de la rue, jugés dangereux en raison de leur mobilité et de petites escroqueries. Il arrive que des colporteurs agréés par la police prennent à crédit quantité de billets chez les receveurs, ce qui peut entraîner de graves défauts de paiement. D’autres laissent en dépôt des planches de billets chez des marchands de vin et des limonadiers, à charge pour eux de les diffuser auprès de leur clientèle. Ils prêtent également des billets à des colporteurs non agréés par l’administration, ou bien vendent des « reconnaissances » en paiement différé auprès de gros « actionnaires ».

Toutes ces pratiques, rigoureusement interdites par les ordonnances de police, donnent lieu à quantité de litiges ; elles rendent aussi plus opaques les règles comptables du jeu. Enfin, des colporteurs occasionnels vendent des listes de numéros gagnants qu’ils ont eux mêmes fabriquées et certains diffusent de faux billets dont les numéros sont inscrits au dos de cartes à jouer, laissant croire qu’ils possèdent chez eux les originaux imprimés. D’innombrables planches de billets, subtilisées chez les buralistes mais aussi chez des particuliers, sont écoulées auprès du public avec de fausses signatures. Ces malversations, qui montrent la force de l’illégalisme populaire, portent un tort considérable à l’administration en ruinant la confiance du public ; elles empêchent aussi l’appropriation collective des règles du jeu ; elles renvoient l’institution à ses propres carences en matière de surveillance et d’identification des colporteurs. Cette marge d’illégalité est tolérée car elle constitue pour les membres des classes populaires un mode d’existence69 auquel on ne peut porter atteinte sans risque de troubler l’ordre public.

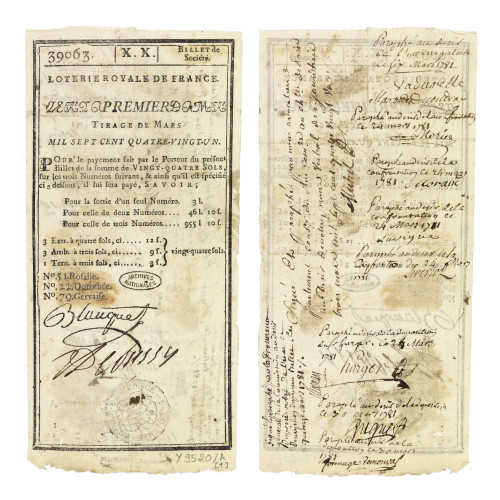

Billet trafiqué de la Loterie royale de France

Malgré les précautions prises par les administrations des loteries, des tricheurs tentent de se faire payer des lots gagnants en se présentant chez les receveurs avec des billets falsifiés. Plusieurs méthodes sont utilisées par les faussaires : gratter un numéro sur un billet usagé (par exemple la queue d'un 9 pour faire croire à un 0), surcharger à l'encre certaines parties manuscrites, ou bien découper des numéros sur un vieux billet et les coller sur la reconnaissance présentée au buraliste. C'est en vue de toucher un terne de 955 livres et 10 sols que François Vadurelle, cuisinier sans place, a utilisé ce procédé : les numéros 51, 22 et 79 ont été découpés puis astucieusement recollés. Le faussaire a même changé le prénom de la jeune fille pauvre qui correspond à chacun des 90 numéros contenus dans la roue de la Fortune. Vadurelle, par prudence, ne s'est pas lui-même présenté chez le receveur ; il a délégué un commissionnaire qui, en toute bonne foi et avec la promesse d'une gratification, a fait valoir son billet chez Jeanne-Françoise Lavigne, receveuse rue Croix-des-Petits-Champs. Arrêté par le commis de la receveuse, Vadurelle a été condamné à 9 années de bannissement par un jugement du 10 avril 1781.

Légitimation sociale de l'état de joueur

Ordonnance de Sartine concernant les colporteurs de loterie

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site Jeux de princes, jeux de vilains (2009).

Lien permanent

ark:/12148/mm32096s5t851