-

Article

ArticleLa naissance de la presse

-

Album

AlbumCinq siècles d’histoire de la presse

-

Article

ArticleLa liberté de la presse à travers les siècles

-

Article

ArticleLa révolution de la presse populaire

-

Album

AlbumLa fabrique de l’information

-

Article

ArticleLe journal, un magasin d’images

-

Album

AlbumLa caricature et la censure au 19e siècle

-

Vidéo

VidéoDes vulgarisateurs engagés

-

Article

ArticlePopularité de la presse quotidienne (1890-1910)

-

Article

ArticleNaissance d’un journalisme de terrain

-

Article

ArticleL’agence Havas : L’ancêtre de l’AFP

-

Album

AlbumJournaux de tranchées

-

Article

ArticleLa chute des quotidiens

-

Album

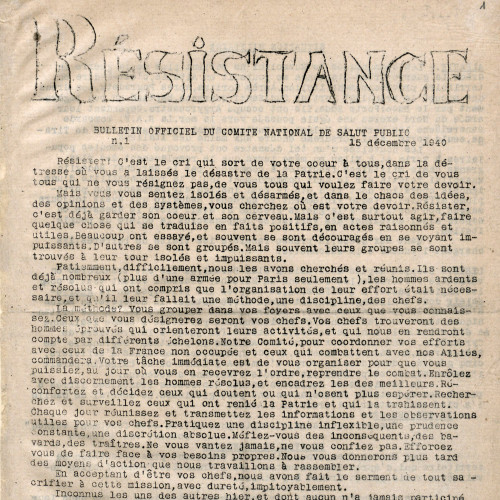

AlbumLa presse clandestine de la Résistance

La révolution de la presse populaire

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

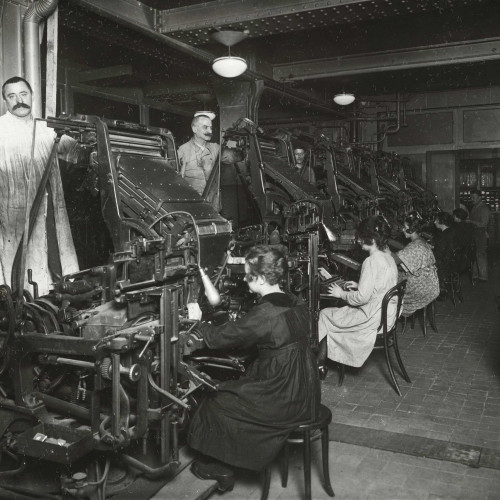

L’atelier de linotypie du Journal

Inventée en 1886, la machine à composer est fabriquée jusque dans les années 1970. Au lieu d’aligner mécaniquement caractères et espaces en plomb, elle permet de composer, à partir d’un clavier, une ligne fondue composée de lettres et d’espaces en un seul bloc (line of type). L’opérateur agit sur les touches du clavier, faisant descendre les matrices des lettres conservées dans le magasin supérieur incliné à 45 degrés. Une fois la ligne composée, elle est poussée vers une petite fonderie située à l’arrière de la machine qui fond la ligne d’un seul bloc. Sa rapidité est précieuse pour la confection des quotidiens : un linotypiste travaille cinq fois plus vite qu’un compositeur manuel. La linotypie est remplacée par la photocomposition dès 1975.

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

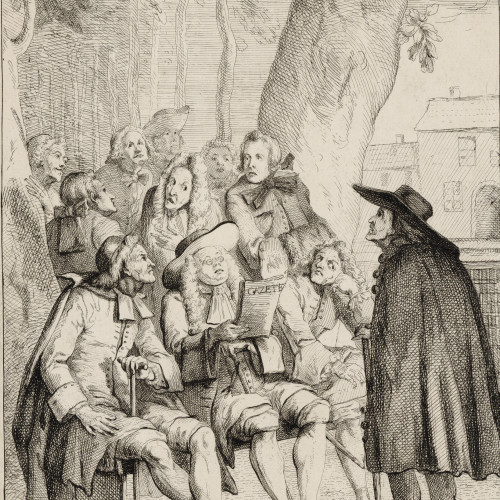

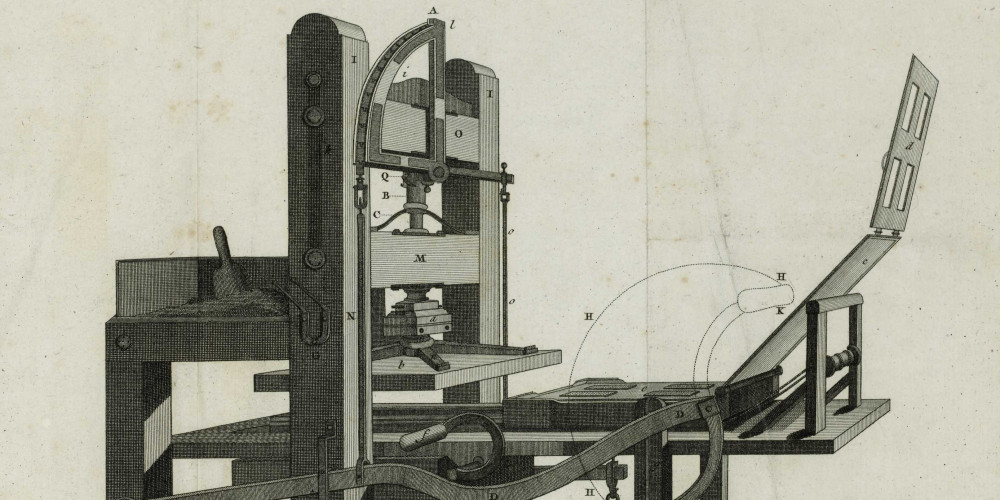

Le règne de la presse à bras

Les « gazettes » de l’Ancien régime sont produites sur un matériel d’impression qui ne change pas beaucoup depuis son invention par Gutenberg. Jusqu’au 19e siècle, c’est le règne de la presse à bras. Les journaux, en dépit de leur petit format in quarto et leur faible nombre de pages (quatre, plus rarement huit), mobilisent alors beaucoup d’énergie humaine. Quand les typographes composent la page à la main, caractère par caractère, ligne par ligne, en puisant dans leurs casses, les ouvriers « pressiers » accomplissent leurs gestes de façon répétitive : une fois la forme, qui enferme la composition, ajustée sur le marbre puis encrée à l’aide de balles (boules de chiffon et de cuir imbibées l’encre), on lui applique une feuille qui est alors comprimée par une platine, qu’on descend à la main à l’aide d’une vis en bois, puis qu’on remonte, opération généralement répétée (d’où l’expression de « presse à deux coups » ) avant que l’on retourne la feuille pour en imprimer le verso. Qu’on songe que si le rendement est alors de 150 à 200 feuilles à l’heure, soit environ 2 500 par journée de travail, le lancement du premier quotidien, le Journal de Paris en 1777, apparaît alors d’une audace inédite, et la floraison des feuilles révolutionnaires (500 titres entre l’été 1789 et août 1792) comme un prodige.

Presse à bras

Les « gazettes » de l’Ancien régime sont produites sur un matériel d’impression qui ne change pas beaucoup depuis son invention par Gutenberg. Jusqu’au 19e siècle, c’est le règne de la presse à bras. Les journaux, en dépit de leur petit format in quarto et leur faible nombre de pages (quatre, plus rarement huit), mobilisent alors beaucoup d’énergie humaine. Quand les typographes composent la page à la main, caractère par caractère, ligne par ligne, en puisant dans leurs casses, les ouvriers « pressiers » accomplissent leurs gestes de façon répétitive : une fois la forme, qui enferme la composition, ajustée sur le marbre puis encrée à l’aide de balles (boules de chiffon et de cuir imbibées l’encre), on lui applique une feuille qui est alors comprimée par une platine, qu’on descend à la main à l’aide d’une vis en bois, puis qu’on remonte, opération généralement répétée (d’où l’expression de « presse à deux coups » ) avant que l’on retourne la feuille pour en imprimer le verso. Qu’on songe que si le rendement est alors de 150 à 200 feuilles à l’heure, soit environ 2 500 par journée de travail, le lancement du premier quotidien, Le Journal de Paris en 1777, apparaît alors d’une audace inédite, et la floraison des feuilles révolutionnaires (500 titres entre l’été 1789 et août 1792) comme un prodige.

Vers la fin du 18e siècle, quelques menus progrès, tel un contrepoids qui permet au « pressier » de relever automatiquement sa platine sans utiliser la force du bras, ou la modification de la vis de pression, ne changent guère les conditions dans lesquelles sont imprimées les gazettes. À la fin de l’Empire, l’arrivée de la presse anglaise Stanhope, tout en métal et en leviers qui assurent une pression plus régulière et une rapidité d’exécution, accélère le rendement en le portant à 300 feuilles à l’heure.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Vers la fin du 18e siècle, quelques menus progrès, tel un contrepoids qui permet au « pressier » de relever automatiquement sa platine sans utiliser la force du bras, ou la modification de la vis de pression, ne changent guère les conditions dans lesquelles sont imprimées les gazettes. À la fin de l’Empire, l’arrivée de la presse anglaise Stanhope, tout en métal et en leviers qui assurent une pression plus régulière et une rapidité d’exécution, accélère le rendement en le portant à 300 feuilles à l’heure.

Mais ce n’est pas une révolution…

Des nouvelles de plus en plus rapides

Plus visibles que dans le domaine de l’imprimerie, les progrès techniques de la première moitié du 19e siècle vont s’accomplir dans le domaine de la transmission des nouvelles. Le réseau des Postes royales a certes raccourci les communications, mais il faut encore deux ou trois jours à une malle pour rallier Paris à Bordeaux ou Lyon. Or les stratèges des guerres révolutionnaires et impériales exigent un service d’information amélioré. Claude Chappe invente en 1794 un télégraphe optique qui permet de communiquer sur une longue distance des signaux codés que chaque guetteur observe à la longue vue et répète lors de sa transmission au sémaphore suivant. Malgré ses inconvénients (aucune communication n’est évidemment possible la nuit ou par mauvais temps), le réseau Chappe, riche de ses 1 853 kilomètres en 1805, atteint en France 5 000 kilomètres et relie une trentaine de villes en 1845.

C’est cette année-là que le télégraphe électrique, pourtant accueilli avec perplexité en France, entame son lent déploiement sur le territoire français. Or, optique ou électrique, la communication télégraphique demeure l’instrument de la politique et non celui de la presse. Elle est en effet jusqu’en 1851 un monopole d’État, ce qui explique que la jeune agence d’informations Havas, créée en 1835, continue d’entretenir un système de collecte et de redistribution de nouvelles encore fondé sur les malles-postes et les pigeons voyageurs. Les tarifs demeurent en outre très élevés : au mitan du siècle, il en coûte encore près de dix francs-or pour envoyer un message par fil à cinq cents kilomètres ! Mais bientôt le télégraphe s’ouvre aux entreprises, les prix baissent bientôt et les journaux s’y intéressent. L’atout de la rapidité des messages est de fait irrésistible : quand la nouvelle de la victoire d’Austerlitz en 1805 était parvenue à Paris au bout de dix jours, il ne faut pas plus de deux heures à un discours de Napoléon III pour être connu à Alger en 1858. La pose de câbles sous-marins et l’invention de transcripteurs plus rapides achèvent de faire du télégraphe électrique l’instrument essentiel de transmission des nouvelles. Tous les journaux de province en sont dotés, même les plus petits, reliés « par fil » à la capitale.

En effet, jusqu’à 1914 et même au-delà, la collecte de l’information en province est à la fois locale et nationale. L’instituteur, le secrétaire de mairie ou, pour les quotidiens catholiques, monsieur le curé pourvoient aux besoins des feuilles locales. Les plus gros titres animent un réseau parfois important de correspondants-rédacteurs : jusqu’à un millier pour La Petite Gironde en 1900. Mais les quotidiens entretiennent aussi un bureau rédactionnel à Paris voire, pour les titres les plus importants, des agences communes. Ainsi Le Nouvelliste de Bretagne, Le Nouvelliste de Lyon, L’Eclair à Montpellier, L’Express du Midi à Toulouse et La Dépêche de Lille conjuguent leurs moyens pour disposer d’une même agence dans la capitale.

Le télégraphe optique de Chappe

Le 2 mars 1791, Claude Chappe (1763-1805) réussit le premier essai public de communication à distance entre deux communes éloignées de 14 km : il vient d’inventer le télégraphe optique.

Le dispositif est le suivant : un mat équipé de bras articulés est placé en hauteur, souvent sur une tour, dite « tour Chappe ». Des opérateurs manipulent ces bras dont chaque position représente un signe.

Les signaux codés sont observés à la longue-vue par des guetteurs situés en hauteur, et répétés pour transmission au télégraphe suivant. En avril 1792, Chappe obtient des crédits de la Convention. La première « grande » ligne opérationnelle, longue de 230 km, est inaugurée en 1794 entre Lille et Paris. Transmise par télégraphe le 30 août 1794, la nouvelle de la victoire des armées révolutionnaires sur les Autrichiens parvient aux Parisiens une heure seulement après l’événement. Cette rapidité nouvelle fait sensation. L’importance militaire de ce nouveau réseau de télécommunication est démontrée. Malgré ses inconvénients (transmissions limitées de nuit ou par mauvais temps), le réseau Chappe, long de 1 853 km en 1805, atteint 5 000 km et relie une trentaine de villes de France en 1845.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Tous ces titres profitent enfin des progrès du chemin de fer qui assure une distribution des journaux toujours plus rapide, plus abondante et plus lointaine et permet aux quotidiens des grandes villes régionales de prendre progressivement le pas sur les petits journaux locaux et aux quotidiens parisiens d’être plus lus en province que dans la capitale.

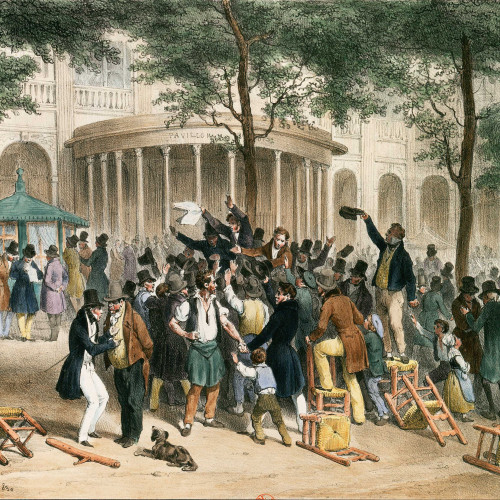

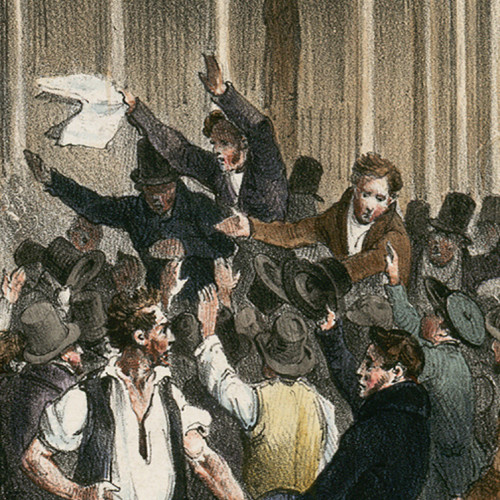

La révolution de la presse populaire

Au cours du 19e siècle, le nombre de lecteurs augmente de manière considérable. Les tirages s’envolent. Sous Charles X, celui des journaux parisiens est d’environ 50 000 ; il tutoie les deux millions en 1880 et dépasse les cinq millions à la veille de la Grande Guerre (et environ quatre millions pour la presse provinciale). L’apprentissage et l’enracinement de la démocratie, le progrès de l’alphabétisation, l’enrichissement des nouvelles couches de la société, la place croissante de la publicité dans la presse font du journal un produit de consommation courante dont le prix baisse sensiblement jusqu’à atteindre un sou (cinq centimes) pour les plus populaires. D’artisanale, la fabrication passe au stade industriel, permise par l’entrée des investisseurs issus de la « nouvelle banque » pour lesquels la presse est une affaire très rentable, mais aussi par une révolution des techniques. Cette révolution est à multiples facettes.

La composition

Elle affecte d’abord la composition. Longtemps effectuée à la main par les typographes, celle-ci est progressivement assurée par les premières machines à composer des matrices de textes. Il faut toutefois attendre l’extrême fin du 19e siècle pour voir l’invention de l’Américain Mergenthaler, la linotype, s’installer dans les imprimeries. Son principe consiste à assembler à l’aide d’un clavier des matrices de lettres qui forment le moule d’une ligne (son nom est la contraction de line of types, ligne de caractères) ; la machine coule dans ce moule du métal d’imprimerie qui, après solidification, constitue un bloc prêt à l’impression. Centre névralgique de l’imprimerie de presse, l’équipe de composition s’étoffe, constituée d’une armée de distributeurs de copies, de compositeurs, de metteurs en pages, d’opérateurs et de correcteurs. C’est là un progrès essentiel, à un moment où dans les années 1890 les quotidiens augmentent leur nombre de pages et leur tirage, jusqu’à atteindre le million d’exemplaires pour certains d’entre eux.

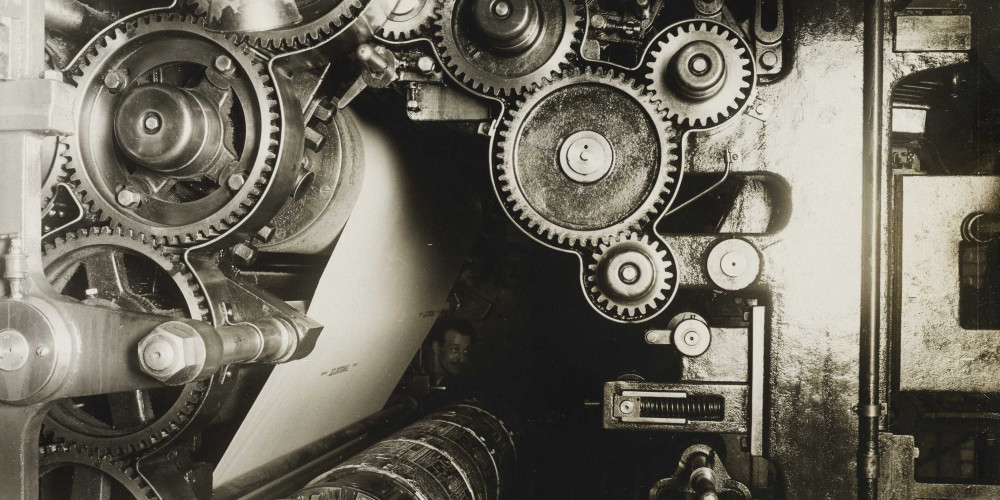

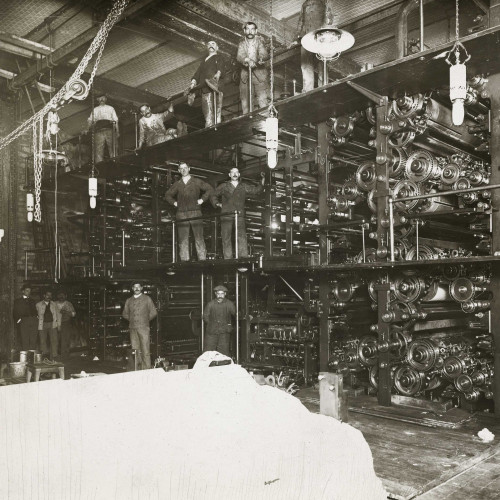

La rotative du Journal en fonctionnement

La rotative est composée d’une bobine et d’un dérouleur amenant en continu une bande de papier, de plusieurs cylindres imprimants et de la sortie du papier imprimé qui transforme, à l’aide de barres de retournement, de pliage et de coupe, la bande de papier en cahiers. Une unique bobine de papier peut passer entre tous les groupes imprimants, mais le plus souvent, plusieurs bobines alimentent un groupe de rotatives, les bandes imprimées se superposant en sortie de machines pour être ensuite coupées et pliées.

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

L’impression

L’impression des journaux, corolairement, connaît un progrès fulgurant. Dans les années 1820, l’impression sur cylindre et l’utilisation de la vapeur augmentent la cadence des presses mécaniques : le Journal des Débats tire alors entre 4 000 et 5 000 feuilles à l’heure. Il faut toutefois vaincre les réactions souvent hostiles des ouvriers « pressiers » qui voient disparaître leur gagne-pain. Mais la presse à grand tirage, lancée par Le Petit Journal sous le Second Empire, exige toujours plus de rendements. Après le temps des presses à réaction, les ingénieurs, en tête desquels se trouvent Hippolyte Marinoni et Jules Derriey, ouvrent celui des rotatives, qui vont devenir les symboles de la presse de masse. Ils rivalisent d’innovation pour se conformer aux contraintes des journaux. Ainsi, les immeubles, localisés dans la plus grande proximité possible des lieux de vente, et donc au cœur des grandes villes, sont plus exigus que ceux des homologues d’outre-Atlantique et ne peuvent accueillir leurs encombrantes rotatives. Révolutionnaire, la première machine de Marinoni en 1867, bien plus petite que les américaines (6, 75 mètres de long sur 3, 15 de haut, contre environ 10 x 10 mètres), débite la bobine de papier en feuilles qui, entraînées par les cylindres de six margeurs, sont alors imprimées d’un seul coup sur les deux côtés et déposées sur une table d’où les ouvriers les dirigent vers l’opération finale de pliage. Le principe ne variera guère dans les décennies suivantes. Des machines aux mécanismes sans cesse plus complexes, capables d’imprimer 15 000 journaux à l’heure en 1870, sortent jusqu’à 50 000 quotidiens de 12 pages à la veille de la première guerre mondiale.

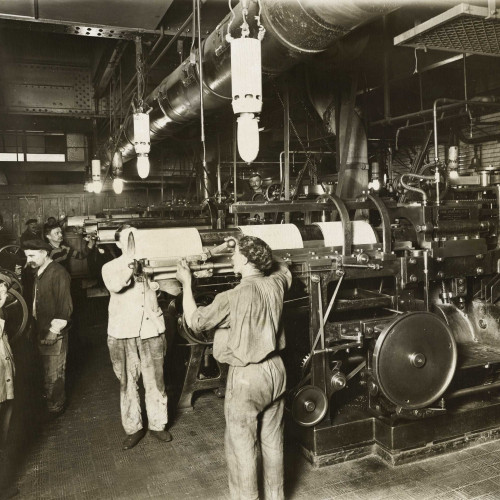

Installation des clichés sur la rotative du Journal

Dans la clicherie, à l’aide de flans, on fond les clichés en plomb courbes qui vont s’ajuster ensuite sur le cylindre de la rotative. Chaque cliché représente une page et le cylindre contient généralement huit clichés. L’encrage se fait par frottement des clichés sur un rouleau encreur. Les rotativistes (les « rotos » ) placent les clichés et contrôlent pendant toute la durée de l’impression leur positionnement sur le cylindre, l’encrage régulier et l’arrivée du papier. Une fois l’impression terminée, les astiqueurs nettoient la rotative avec pétrole et chiffons.

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

Une des grandes rotatives américaines du Journal

La première presse rotative à bobine date de 1865 ; en France, l’utilisation devient systématique à partir de 1871. En 1884, Marinoni l’améliore en construisant une « roto » avec plieuse qui imprime des deux côtés du papier avec façonnage en ligne. Cette technologie va durer jusqu’à la généralisation des rotatives offset dans les années 1970. La « roto » permet d’imprimer en continu une bande de papier à partir d’une bobine. Un tour complet du cylindre permet l’impression de huit pages. Chaque rotative est composée de plusieurs cylindres ; selon la pagination, le nombre d’exemplaires à imprimer et la rapidité souhaitée, on utilise plus ou moins de machines pour un tirage.

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

Constants durant toute la Belle Epoque, les progrès emploient les matériaux et les formes d’énergie les plus récentes : le zinc des plaques qui portent en relief la reproduction d’une page de composition, utilisées pour l’opération du clichage ; le caoutchouc des rouleaux encreurs ; l’électricité employée comme force motrice des rotatives à la fin du siècle… Jusqu’au papier de bois qui, remplaçant enfin le papier de chiffon, répond à une demande toujours plus gourmande de l’industrie de la presse : rendons-nous compte que la consommation de papier journal avoisine en 1912 les 250 000 tonnes !

Les facteurs techniques finissent par peser de plus en plus lourd dans l’économie de l’entreprise de presse. Un journal qui atteint une certaine importance rassemble en un même immeuble au cœur de Paris ou d’une grande ville de province rédaction, administration, imprimerie, soit des centaines de collaborateurs aux fonctions différenciées. Un quotidien comme Le Petit Parisien possède même sa propre usine de papier et son réseau de distribution.

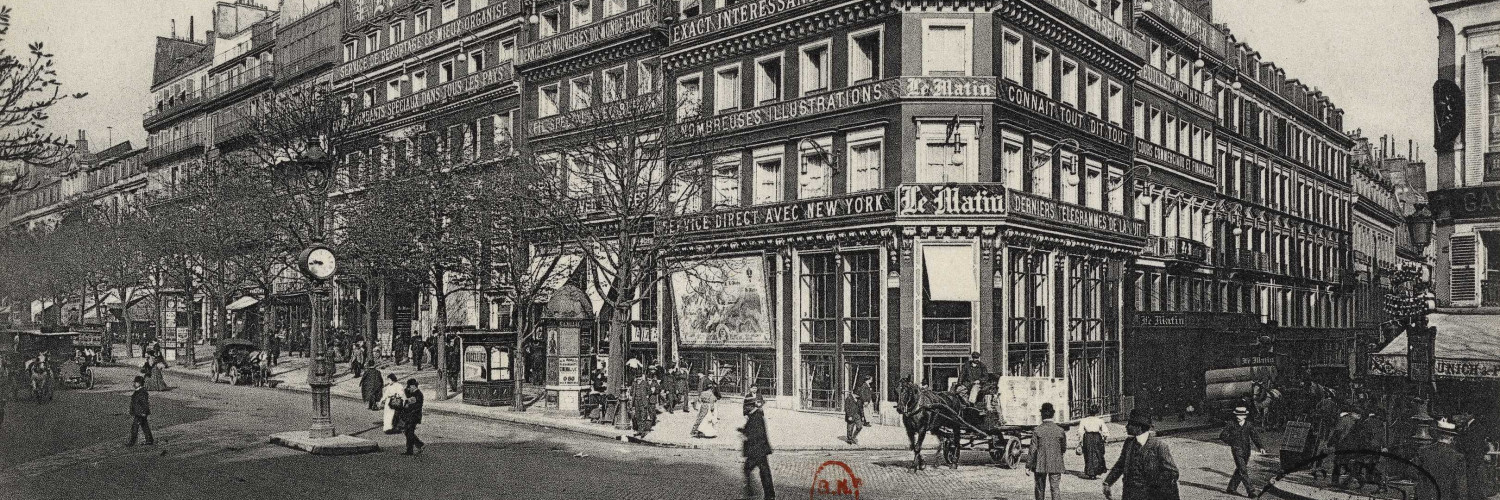

L’immeuble du Matin, boulevard Poissonnière

Dès la fin du 19e siècle, les journaux construisent de grands bâtiments à plusieurs étages dans le centre des villes.

Tout à la fois symboles de leur puissance financière et de leur influence sur l’opinion, ces immeubles permettent d’abriter l’ensemble des services du journal. À partir de 1945, l’évolution des moyens de fabrication oblige à revoir ce modèle architectural, par exemple en délocalisant l’imprimerie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article provient du site Presse à la Une (2012), réalisé en partenariat avec le CLEMI et l’AFP.

Lien permanent

ark:/12148/mmzs5jmfztrb