En juin 1830, Hugo se met au travail, emprunte de la documentation. La révolution de Juillet éclate contre Charles X, retardant la date butoir au 1er février 1831. Hugo place son intrigue au Moyen Âge, défend la République et termine la rédaction en même temps que sa bouteille d’encre en 6 mois !

Vous utilisez actuellement la version mobile de cette page.

Passer à la vue desktop

Vous utilisez actuellement la version desktop de cette page.

Passer à la vue mobile-

Introduction

-

Ouverture

-

Un travail modifié par les événements politiques

-

De 2 à 3 volumes : la deuxième publication

-

Extrait : « La cruche cassée »

-

Une danseuse, un bossu et de la passion

-

Extrait : « Besos para golpes »

-

Extrait : « Les cloches »

-

Frollo, Phœbus et Gringoire

-

La cathédrale, un personnage à part entière

-

Extrait : « Notre-Dame »

-

Le Moyen Âge romantique

-

Extrait : « La cellule de Claude Frollo »

-

Une œuvre pernicieuse et de mauvais goût ?

-

Un succès international et intergénérationnel

Notre-Dame de Paris

Victor Hugo a 26 ans lorsqu’il s’engage auprès de son éditeur, Charles Gosselin, à écrire un ouvrage dans le style des romans historiques de Walter Scott. Le contrat est signé en novembre 1828. Les mois passent et Hugo n’envoie aucune ligne à son éditeur. Et pour cause ! Il n’a pas débuté la rédaction. En 1830, menacé d’un procès, il commence à travailler sur ce qui deviendra Notre-Dame de Paris. 1482.

Richard et Wamba (Ivanhoé)

Ivanhoé est une oeuvre écrite par Walter Scott, publiée en 1819. Ivanhoé, un vaillant chevalier dévoué à Richard Cœur de Lion, est blessé lors d'une bataille qu'il remporte. Il est soigné par la belle Rebecca, aux dons de guérisseuse. Son cœur balance alors entre deux femmes : la princesse saxonne Rowena et la juive Rebecca. Cette estampe représente Ivanhoé accompagné de Wamba, le bouffon de Cédric de Rotherwood, un clown saxon plein d’esprit et incisif, dont les commentaires acerbes masquent souvent des pépites de sagesse.

Bibliothèque nationale de France

Walter Scott

Walter Scott, né en 1771 à Édimbourg, est un écrivain et poète écossais souvent considéré comme le père du roman historique. Il a marqué la littérature du 19e siècle avec des œuvres qui mêlent histoire, aventure et folklore. Ses romans les plus célèbres incluent Ivanhoé, Rob Roy, et La Dame du lac. Scott a redonné vie à des périodes historiques, particulièrement en Écosse.

Bibliothèque nationale de France

La fiancée de Lammermoor

La Fiancée de Lammermoor est un roman écrit par Walter Scott, paru en 1819. Il s'agit d'une œuvre tragique et historique qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui sombre dans la folie. L'histoire se déroule en Écosse.

Bibliothèque nationale de France

Steenie ou Redgauntlet poursuivi par un lutin

Redgauntlet est un roman historique écrit par Walter Scott, publié en 1824. Situé dans les années 1760, il s'inscrit dans le contexte des tentatives de rébellion jacobite visant à restaurer la dynastie des Stuart sur le trône britannique. Le roman raconte l'histoire d'un complot fictif pour une dernière révolte jacobite, centrée autour de Sir Edward Redgauntlet, un fervent partisan des Stuart, et de son jeune neveu Darsie Latimer.

Bibliothèque nationale de France

Un travail modifié par les événements politiques

Les "Trois glorieuses" de 1830 au Palais-Royal

Trois journées de révolte, les « Trois Glorieuses », secouent Paris les 27, 28 et 29 juillet 1830, après la publication des ordonnances de Charles X visant à durcir le régime. Les premières émeutes éclatent le 27 juillet aux alentours du Palais-Royal pour s’étendre à toute la capitale, faisant de nombreuses victimes.

Louis-Philippe d’Orléans, cousin du roi, devient Louis-Philippe Ier. À son arrivée à Paris, c’est tout d’abord au Palais-Royal qu’il se rend.

Mort en 1830, quelques semaines avant l’avènement de la monarchie de Juillet, le héros du Rouge et le Noir de Stendhal, Julien Sorel, annonce la révolution et la fin imminente des conservatismes. C’est d’ailleurs le sens du discours qu’il prononce à la fin de son procès, juste avant sa condamnation à mort.

Bibliothèque nationale de France

Révolution de 1830 (29 Juillet). Attaque du Louvre par le Quai de l'Ecole

Le 29 juillet 1830, lors de la Révolution de Juillet en France, les insurgés parisiens prennent d'assaut le Louvre, un symbole de l'autorité royale. Cette journée marque l'apogée des Trois Glorieuses (27, 28, 29 juillet), un soulèvement populaire contre le roi Charles X et ses ordonnances liberticides. L'attaque, menée depuis le Quai de l'École, voit les révolutionnaires affronter les troupes royales dans des combats acharnés. La chute du Louvre incarne la victoire des Parisiens et précipite la fin de la Restauration, aboutissant à l'abdication de Charles X et à l'avènement de Louis-Philippe.

Bibliothèque nationale de France

J’ai écrit les trois ou quatre premières pages de Notre-Dame de Paris le 25 juillet 1830. La révolution de juillet m’interrompit. […] Je me remis à écrire Notre-Dame de Paris le 1er septembre, et l’ouvrage fut terminé le 15 janvier 1831.

Victor Hugo, note écrite sur le manuscrit de Notre-Dame de Paris, 1831

De 2 à 3 volumes : la deuxième publication

En 1831, Notre-Dame de Paris est publié. Victor Hugo, qui avait rencontré son public au théâtre et en poésie, s’affirme comme romancier. Mais il a supprimé 3 chapitres pour répondre aux exigences de son éditeur. En 1832, le roman est publié en entier et Hugo préfère raconter avoir égaré les pages avant la 1re publication.

Hernani, drame de Victor Hugo

Hernani est une pièce de théâtre écrite par Victor Hugo en 1830. Elle raconte une histoire d'amour passionnée et tragique entre Hernani, un noble banni, et Doña Sol, une jeune femme promise au vieux Don Ruy Gomez. La pièce incarne le mouvement romantique au théâtre.

Bibliothèque nationale de France

Les Orientales

Les Orientales est un recueil de poèmes écrit en 1829 par Victor Hugo. Cette œuvre incarne le romantisme et l'attrait pour des thèmes différents de l'Antiquité. Dans Les Orientales, Hugo mêle des descriptions de paysages à des évocations de la liberté et de la lutte pour l'indépendance.

Bibliothèque nationale de France

Victor Hugo en 1832

Victor Hugo (1802-1885) fait partie des « mages romantiques » du 19e siècle. Auteur prolifique de poèmes, de pièces de théâtre et de romans, il est élu à l’Académie française en 1841. Revendiquant la liberté du créateur, il a bouleversé les règles de métrique en poésie, introduit l’argot et les patois en littérature, mêlé le grotesque et le sublime… Il a fait scandale plus d’une fois avec ses pièces de théâtre, Marion Delorme est interdite par le gouvernement (1829), la première représentation d’Hernani est une « bataille » rangée entre romantiques et classiques (1830).

D’abord royaliste, Hugo est élu en 1848 à l’Assemblée constituante de la deuxième République puis lors des élections législatives. Il défend notamment l’abolition de la peine de mort. Farouche opposant au régime de Louis-Napoléon Bonaparte, il est contraint à l’exil après son coup d’État du 2 décembre 1851. Depuis Guernesey, où il finit par s’établir (1855-1870), Victor Hugo continue de défendre les valeurs républicaines et la justice sociale, et d’écrire (Châtiments, La Légende des siècles, L’homme qui rit, Les Misérables…). De retour en France, après la chute du second Empire, il participe activement à la vie politique mouvementée du pays. Il retournera à Guernesey pour rédiger au calme un grand roman historique, Quatrevingt-treize (1874).

Patriarche d’une famille nombreuse, meurtri par la mort de plusieurs de ses enfants, Victor Hugo est aussi l’auteur de L’Art d’être grand-père (1877). Il meurt en 1885, auréolé de gloire, ses funérailles nationales sont rapportées dans les journaux du monde entier. Il lègue toute son œuvre écrite et dessinée « à la Bibliothèque nationale de Paris qui sera un jour la Bibliothèque des États-Unis d’Europe ».

L’œuvre graphique de Victor Hugo, encore méconnue, est pourtant une pratique qui l’a accompagné depuis l’enfance comme en témoignent ses carnets.

Bibliothèque nationale de France

Or quelle immortalité précaire que celle du manuscrit ! Qu’un édifice est un livre bien autrement solide, durable, et résistant ! Pour détruire la parole écrite il suffit d’une torche et d’un turc. Pour démolir la parole construite, il faut une révolution sociale, une révolution terrestre. Les barbares ont passé sur le Colisée, le déluge peut-être sur les Pyramides.

Victor Hugo, « Ceci tuera cela », Notre-Dame de Paris, 1832

Extrait : « La cruche cassée »

C'est par le biais de Pierre Gringoire, poète errant, inspiré d'un personnage réel, que Hugo fait pénétrer le lecteur dans son monument de papier. Un peu ridicule, balloté par les événements, épousé par charité, Gringoire vient bousculer le triangle des amoureux d'Esmerala. Au début du roman, errant dans les rues après avoir été renversé par un coup de poing de Quasimodo, il se retrouve bien malgré lui dans la Cour des Miracles...

Deux hommes contemplant la lune

Ce tableau est la troisième version de l’une des compositions les plus connues de l’ artiste. La première, de 1819, est à Dresde, et la deuxième, peinte vers 1824, à Berlin. Ces deux hommes, qui interrompent leur promenade dans la forêt, un soir de fin d’automne, pour regarder la lune, sont Friedrich lui-même, à droite, et son talentueux jeune collègue August Heinrich. L’atmosphère de pieuse contemplation exprime une fascination pour la lune commune aux poètes, aux écrivains, aux philosophes et aux musiciens de l’époque.

Fonds Wrightsman, 2000

Une danseuse, un bossu et de la passion

Esméralda, jeune danseuse bohémienne, est d’une grande beauté et générosité ; elle se marie à un homme pour le sauver de la pendaison et donne de l’eau à un autre ayant soif sur le pilori. Elle possède une chèvre : Djali. Quasimodo, enfant abandonné, recueilli par un archidiacre, est bossu, borgne, boiteux, et devient sourd à force de sonner les cloches de Notre-Dame.

Esmeralda

Aux yeux du poète Gringoire ébloui, puis de Claude Frollo fasciné, en présence du peuple de Paris et des lecteurs du roman, la Esmeralda fait son apparition en dansant sur la place de Grève.

« Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait.

Si cette jeune fille était un être humain, ou une fée, ou un ange, c’est ce que Gringoire, tout philosophe sceptique, tout poète ironique qu’il était, ne put décider dans le premier moment, tant il fut fasciné par cette éblouissante vision.

Elle n’était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s’élançait hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Son petit pied aussi était andalou, car il était tout ensemble à l’étroit et à l’aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds ; et chaque fois qu’en tournoyant sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. »

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, « Besos para golpes », II, 3.

>Texte intégral dans Gallica.

© Bibliothèque nationale de France

Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris fut rédigée en moins de six mois, du 25 juillet 1830 au 15 janvier 1831. Publiée en mars de la même année, c’est un succès populaire. Dans le Paris médiéval du 15e siècle, Notre-Dame de Paris raconte l’histoire d’une bohémienne, Esméralda, accusée de meurtre, du bossu Quasimodo, de son tuteur, l’archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo, d’un poète, Pierre Gringoire, et d’un capitaine d’archers, Phoebus de Châteaupers. Victor Hugo fait revivre la légendaire Cour des Miracles. L’histoire, qualifiée par la critique d’immorale et d’anticléricale, est adaptée au théâtre et à l’opéra, déclinée en estampes, tableaux, vaisselles… Souvent les adaptations sont moins tragiques que le roman lui-même. Le roman participe également à la prise de conscience de la nécessité de préserver et de restaurer le patrimoine architectural de Paris.

Bibliothèque nationale de France

Esméralda en la tour de Quasimodo

Réfugiée dans les tours de Notre-Dame qui lui offrent un asile salvateur, la Esmeralda est maintenant sous la garde de Quasimodo. « Souvent elle se reprochait de ne pas avoir une reconnaissance qui fermât les yeux, mais décidément elle ne pouvait s’accoutumer au pauvre sonneur. Il était trop laid. » Il finit du reste par disparaître pour ne pas l’importuner. À la fin du chapitre « Grès et cristal », qui livre le sens de son titre métaphorique, on l’entend chanter (en vers libres) et soupirer.

« Ne regarde pas la figure,

Jeune fille, regarde le cœur.

Le cœur d’un beau jeune homme est souvent difforme.

Il y a des cœurs où l’amour ne se conserve pas.

Jeune fille, le sapin n’est pas beau,

N’est pas beau comme le peuplier,

Mais il garde son feuillage l’hiver.

Hélas ! à quoi bon dire cela ?

Ce qui n’est pas beau a tort d’être ;

La beauté n’aime que la beauté,

Avril tourne le dos à janvier.

La beauté est parfaite,

La beauté peut tout,

La beauté est la seule chose qui n’existe pas à demi.

Le corbeau ne vole que le jour,

Le hibou ne vole que la nuit,

Le cygne vole la nuit et le-jour. »

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, « Grès et cristal », IX, 4.

>Texte intégral dans Gallica.

Bibliothèque nationale de France

Quasimodo en sa tour

Puni en place publique pour avoir tenté d’enlever Esmeralda, Quasimodo est remonté dans sa tour mais ne sonne plus ses cloches avec la même ardeur.

« II était tout occupé d’aiguillonner ses cloches, qui sautaient toutes les six à qui mieux mieux et secouaient leurs croupes luisantes comme un bruyant attelage de mules espagnoles piqué çà et là par les apostrophes du sagal.

Tout à coup, en laissant tomber son regard entre les larges écailles ardoisées qui recouvrent à une certaine hauteur le mur à pic du clocher, il vit dans la place une jeune fille bizarrement accoutrée, qui s’arrêtait, qui développait à terre un tapis où une petite chèvre venait se poser, et un groupe de spectateurs qui s’arrondissait à l’entour. Cette vue changea subitement le cours de ses idées, et figea son enthousiasme musical comme un souffle d’air fige une résine en fusion. Il s’arrêta, tourna le dos au carillon, et s’accroupit derrière l’auvent d’ardoise, en fixant sur la danseuse ce regard rêveur, tendre et doux qui avait déjà une fois étonné l’archidiacre. Cependant les cloches oubliées s’éteignirent brusquement toutes à la fois, au grand désappointement des amateurs de sonnerie, lesquels écoutaient de bonne foi le carillon de dessus le Pont-au-Change, et s’en allèrent stupéfaits comme un chien à qui l’on a montré un os et à qui l’on donne une pierre.

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, « Les cloches , VII, 3.

>Texte intégral dans Gallica.

Bibliothèque nationale de France

Extrait : « Besos para golpes »

Besos para golpes : « Des baisers pour des coups ». Si l'espagnol de Victor Hugo laisse à désirer, il fait son effet. Apparaissant dans ce chapitre, Esmeralda la bonhémienne sera un personnage exotique autant qu'innocent. Devant les yeux du poète Gringoire ébloui, puis de Claude Frollo fasciné, elle danse sur la place de Grève, envoûtant le peuple de Paris.

Extrait : « Les cloches »

Humilié en place publique pour avoir tenté d’enlever Esmeralda, le bossu Quasimodo est un personnage pathétique, seulement capable d'éveiller de la pitié chez sa bien-aimée. Ce n'est qu'avec ses cloches, amies fidèles, qu'il est capable de dialoguer, entamant avec elles un carillon endiablé.

Frollo, Phœbus et Gringoire

Claude Frollo, l’archidiacre de Notre-Dame de Paris, figure de plus en plus malsaine, a recueilli Quasimodo et développe une passion pour Esméralda. Phœbus de Châteaupers, capitaine des archers de l’ordonnance du roi, presque marié, séduit Esméralda pour son bon plaisir et fait preuve de lâcheté. Gringoire, poète grotesque devient un truand. Tels sont les personnages majeurs qui peuplent ce roman.

Claude Frollo apprenant à lire à Quasimodo

Notre-Dame de Paris fut rédigée en moins de six mois, du 25 juillet 1830 au 15 janvier 1831. Publiée en mars de la même année, c’est un succès populaire. Dans le Paris médiéval du 15e siècle, Notre-Dame de Paris raconte l’histoire d’une bohémienne, Esméralda, accusée de meurtre, du bossu Quasimodo, de son tuteur, l’archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo, d’un poète, Pierre Gringoire, et d’un capitaine d’archers, Phoebus de Châteaupers. Victor Hugo fait revivre la légendaire Cour des Miracles. L’histoire, qualifiée par la critique d’immorale et d’anticléricale, est adaptée au théâtre et à l’opéra, déclinée en estampes, tableaux, vaisselles… Souvent les adaptations sont moins tragiques que le roman lui-même. Le roman participe également à la prise de conscience de la nécessité de préserver et de restaurer le patrimoine architectural de Paris.

Bibliothèque nationale de France

Oeuvres illustrées de Victor Hugo

Notre-Dame de Paris fut rédigée en moins de six mois, du 25 juillet 1830 au 15 janvier 1831. Publiée en mars de la même année, c’est un succès populaire. Dans le Paris médiéval du 15e siècle, Notre-Dame de Paris raconte l’histoire d’une bohémienne, Esméralda, accusée de meurtre, du bossu Quasimodo, de son tuteur, l’archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo, d’un poète, Pierre Gringoire, et d’un capitaine d’archers, Phoebus de Châteaupers. Victor Hugo fait revivre la légendaire Cour des Miracles. L’histoire, qualifiée par la critique d’immorale et d’anticléricale, est adaptée au théâtre et à l’opéra, déclinée en estampes, tableaux, vaisselles… Souvent les adaptations sont moins tragiques que le roman lui-même. Le roman participe également à la prise de conscience de la nécessité de préserver et de restaurer le patrimoine architectural de Paris.

Bibliothèque nationale de France

Gringoire

Gringoire, est devenu une comédie en un acte en vers de Théodore de Banville. Le 21 juin 1866, la pièce est jouée à Paris au Théâtre de la Comédie française.

Bibliothèque nationale de France

La cathédrale, un personnage à part entière

Les personnages d'Hugo évoluent autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris, véritable figure du roman. Au 19e siècle, les monuments subissent des destructions ou des reconstructions qui les transforment. Hugo se livre à un plaidoyer pour la préservation du patrimoine architectural. Son roman influence même Viollet-le-Duc, le grand restaurateur de Notre-Dame.

La pointe de l'Ile Notre-Dame

L'Ile Notre-Dame, ou île de la Cité, est située en plein coeur de Paris sur la Seine. Elle est considérée comme le berceau antique de la ville de Paris.

Bibliothèque nationale de France

Vue de l'intérieur de l'Eglise Cathédrale de Notre-Dame de Paris

Sur cette estampe datant des années 1760, on peut voir que de larges panneaux peints ornent les espaces entre les piliers de la nef de la cathédrale.

Bibliothèque nationale de France

Cathédrale Notre-Dame, façade

La façade Ouest de style gothique de Notre-Dame de Paris est réalisée entre 1200 et 1250, sous le règne de saint Louis. Son orientation permet au maître-autel de recevoir chaque matin en premier la lumière du soleil. Cette façade en calcaire, entrée principale de la cathédrale, est presque symétrique. Elle mesure 43,5 mètres de large pour 45 mètres de haut.

Bibliothèque nationale de France

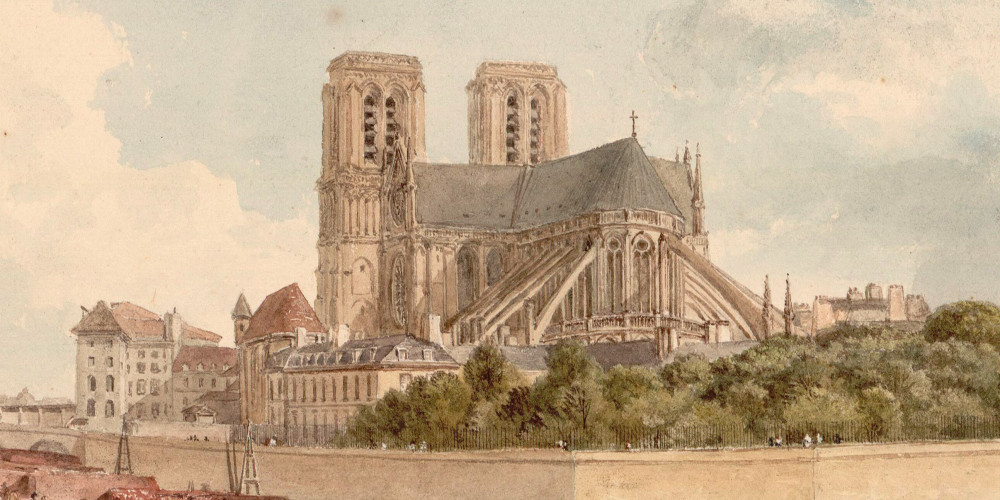

Chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis la Seine

Le chevet de Notre-Dame de Paris est une partie de la cathédrale gothique. Situé à l'extrémité Est de l'édifice, il abrite l'abside et forme une structure semi-circulaire soutenue par une série de contreforts et d'arcs-boutants. Ces arcs-boutants permettent d'alléger la pression exercée par les voûtes massives tout en conférant à l'édifice une élégance aérienne. Le chevet est également orné de grandes baies vitrées.

Bibliothèque nationale de France

Extrait : « Notre-Dame »

Comme dans d'autres de ses romans, Victor Hugo n'hésite pas à interrompre la narration de Notre-Dame de Paris de longs passages descriptifs. Dans le livre troisième, deux chapitres comparent le présent et le passé de la cathédrale.

En quelques mots, l'auteur rend sa superbe à un monument jusqu'alors méprisé, soulignant l'hamonie de sa façade et la délicatesse de ses décorations. Derrière les pierres et le mortier apparaissent les ouvriers et les prêtres, tous au service d'une œuvre divine.

Le Moyen Âge romantique

Walter Scott, qui se dégage du classicisme pour puiser ses sources dans la nature, est un auteur qu'Hugo affectionne. Cette quête de renouveau se manifeste en littérature, mais aussi en peinture et en architecture. Chef de file des Romantiques, Hugo veut trouver de l’inspiration ailleurs que dans l'Antiquité et préfère le Moyen Âge, l’Orient, qu’il réinvente.

Deux hommes contemplant la lune

Ce tableau est la troisième version de l’une des compositions les plus connues de l’ artiste. La première, de 1819, est à Dresde, et la deuxième, peinte vers 1824, à Berlin. Ces deux hommes, qui interrompent leur promenade dans la forêt, un soir de fin d’automne, pour regarder la lune, sont Friedrich lui-même, à droite, et son talentueux jeune collègue August Heinrich. L’atmosphère de pieuse contemplation exprime une fascination pour la lune commune aux poètes, aux écrivains, aux philosophes et aux musiciens de l’époque.

Fonds Wrightsman, 2000

Guillaume le Conquérant rapporté après sa mort à l'église de Boscherville

Cette planche était destinée à illustrer l'ouvrage intitulé Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France.

Bibliothèque nationale de France

Extrait : « La cellule de Claude Frollo »

Personnage tourmenté, tiraillé entre son amour et sa foi, l'inquiétant archidiacre Claude Frollo jette une ombre sur tout le roman. Sa cellule est à son image, mystérieuse et remplie de signes cabalistiques. À elle seule, elle incarne la vision que se font les Romantiques du Moyen Âge : dans cette époque encore méconnue, pleine d'ignorance et de fanatisme, aux antipodes de la sagesse antique, les passions peuvent se déchaîner.

Papier peint au motif Esmeralda

Ce papier peint témoigne de l'engouement autour des personnages créés par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris : Esmeralda devient un motif de décoration.

Ville de Paris / Bibliothèque Forney

Une œuvre pernicieuse et de mauvais goût ?

À sa sortie, Notre-Dame de Paris déplaît à l'Église catholique, qui la juge pernicieuse, tant et si bien qu’elle interdit aux fidèles de la lire en 1834. Honoré de Balzac a lui aussi un point de vue critique peu élogieux sur l’œuvre. Dans une correspondance du 19 mars 1831, il écrit : « Je viens de lire Notre-Dame — ce n'est pas de M. Victor Hugo auteur de quelques bonnes odes, c'est de M. Hugo auteur d'Hernani — deux belles scènes, trois mots, le tout invraisemblable, deux descriptions, la belle et la bête, et un déluge de mauvais goût — une fable sans possibilité et par-dessus tout un ouvrage ennuyeux, vide, plein de prétention architecturale — voilà où nous mène l'amour-propre excessif ».

Honoré de Balzac

Dans une de ses lettres, la comtesse Sanseverino décrit ainsi Balzac : « Vous vous l’imaginez peut-être grand et élancé, pâle et décharné, avec une de ces physionomies qui sont déjà l’expression de l’inspiration, de la poésie ? Gardez-vous de telles illusions ! C’est un petit homme gras, joufflu, tout rond, rubicond, mais avec des yeux d’un noir intense, deux yeux qui jettent du feu lorsqu’il s’anime, le feu que l’on retrouve sous sa plume. Et savez-vous qui l’accompagne ? Un page, le page du Lara de Byron, un adolescent à la voix suave, aux mouvements d’une douceur et d’une souplesse extrêmes… une femme enfin ! » La comtesse fait référence au voyage à Turin entrepris à l’été 1836 par Balzac à la demande du comte Guidoboni-Visconti pour régler une affaire de succession et de vente d’immeuble. Balzac était accompagné de Caroline Marbouty, déguisée en homme. Il avait publié une de ses nouvelles sous pseudonyme dans la Chronique de Paris.

Bibliothèque nationale de France

Un succès international et intergénérationnel

L’œuvre est pourtant un succès. Flaubert s'exclame, en 1853, « Quelle belle chose que Notre-Dame ! ». Et il n’est pas le seul admirateur de l’œuvre. Notre-Dame de Paris est traduit, adapté en pièce de théâtre, en comédie musicale... et même en papier peint !

Panneau central au motif Esmeralda

La postérité de l'œuvre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est grande. Le personnage d'Esmeralda a inspiré des papiers peints décoratifs.

Ville de Paris / Bibliothèque Forney

Papier peint au motif Esmeralda

Ce papier peint témoigne de l'engouement autour des personnages créés par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris : Esmeralda devient un motif de décoration.

Ville de Paris / Bibliothèque Forney

Julia Depoix dans le rôle d'Esmeralda

Le roman Notre-Dame de Paris touche un large public ; il est adapté en pièce de théâtre. Cette photographie montre Julia Depoix dans le rôle d'Esmeralda en 1886.

Bibliothèque nationale de France

Esméralda, opéra de Louise Bertin et Victor Hugo

Les éditions de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo se succèdent au même rythme que les adaptations, les traductions et les produits dérivés. Il s’agit ici d’un opéra en quatre actes, sur une musique de Louise Bertin, avec un livret de Victor Hugo. Il est représenté pour la première fois le 14 novembre 1836 et a été édité la même année chez Schlesinger. C’est un échec, l’opéra tombe à la sixième représentation.

Bibliothèque nationale de France

Election de la Esmeralda des forains

Le 11 mai 1933 a eu lieu l'élection de la Esmeralda des forains. De gauche à droite, Simone Pilac, Solange Poussin, Rachelle Cohen à la Foire aux pains d'épices, place de la Nation.

Bibliothèque nationale de France