Le Malade imaginaire

Bibliothèque nationale de France

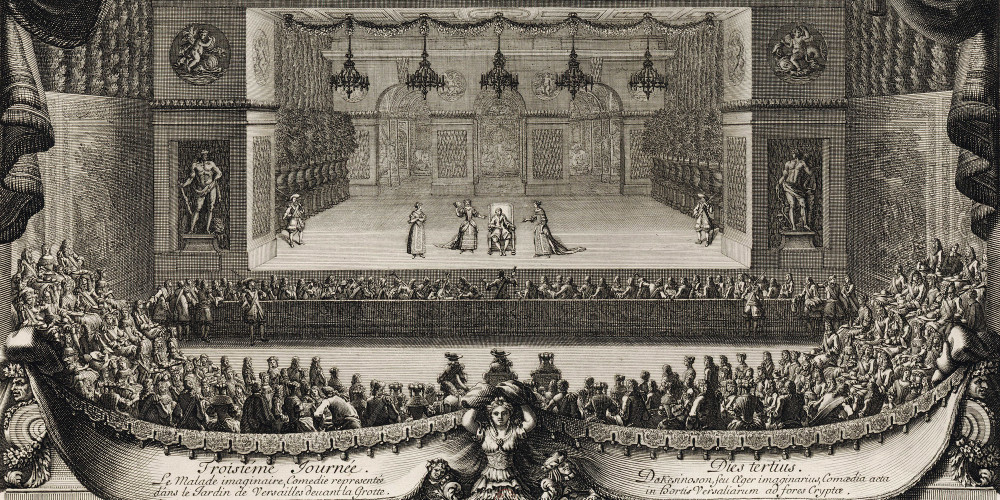

Représentation du Malade imaginaire de Molière

« Le théâtre sur lequel Molière joua pour la dernière fois était le théâtre du Palais-Royal, construit par Richelieu pour y faire jouer sa Mirame. Dans l’album intitulé Richelieu, l’on peut voir ce théâtre vu de la salle. On n’avait pas encore inventé la rampe, qui, primitivement, fut une petite barrière destinée à empêcher la chute sur l’orchestre des gentilshommes privilégiés ayant droit de s’asseoir des deux côtés de la scène, et, parfois, plus que gais. Ce ne fut que sous Louis XV qu’on imagina d’éclairer les acteurs d’en dessous, au moyen d’un rang de chandelles, qui prit le nom de Rampe, et qu’on venait moucher dans les entr'actes. On descendait de même le lustre, dans les entr’actes, pour moucher les chandelles. Le rideau, fendu par le milieu, s'ouvrait sous Louis XIII, en glissant sur une tringle ; il fut alors plus artistiquement relevé au moyen de cordes passant de biais dans des anneaux à diverses hauteurs. La figure que présentait le rideau ainsi relevé, est encore conservée de nos jours par ce faux rideau peint, appelé manteau d’arlequin.

Molière, coiffé du bonnet de Bachelierus, au moment où les médecins et examinateurs passaient devant lui en le saluant, vers la fin de la cérémonie du Malade Imaginaire, fut pris d’une quinte de toux avec crachement de sang, n’ayant pas voulu, malgré sa bronchite, interrompre ses représentations. On s’aperçut de ce spasme, de ses souffrances, qu’il dissimula sous des grimaces. Le fauteuil, dans lequel il se trouvait assis, est encore à la Comédie-Française. Il ne mourut pas là, mais chez lui, deux heures après, rue de Richelieu. Les apothicaires, rangés au fond, chantent les réponses, en accompagnant l’orchestre de coups donnés avec des pilons sur des mortiers de métal argenté accordés comme des timbres. »

Notice originale de la gravure, p. 90

Bibliothèque nationale de France

« Vous ne croyez donc point à la médecine ? »

Toinette et Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire de Molière

Dans la dernière pièce de Molière, qu’il jouait quelques heures avant de mourir, les médecins sont des charlatans, Toinette se déguise en médecin, Cléante joue les maitres de musique pour approcher Angélique, l’amour de Beline pour Argan est factice, Argan n’est malade qu’en imagination, il accepte de simuler la mort pour faire éclater la vérité… et la cérémonie finale où il est intronisé médecin est un sommet de la farce et de la duperie. Au théâtre comme dans le récit de sa vie, rien chez Molière ne semble pouvoir arrêter le jeu entre le vrai et le faux.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Un spectacle total

En dépit de son potentiel dramatique, ce sujet est, comme il se doit, traité par Molière sur le mode humoristique. Le Malade imaginaire recourt à toute la panoplie des lazzi et des gags dans lesquels excelle la troupe du Palais-Royal : pugilats, courses poursuites, bastonnades, déguisements virtuoses, dialogues et monologues échevelés, quiproquos, plaisanteries sexuelles ou scatologiques, clins d’œil au public. Conformément au goût des spectateurs, le texte de la pièce cultive tout particulièrement l’humour sur la pédanterie : cures et médicaments y sont déclinés dans d’interminables listes et spécifications rébarbatives aux gens du monde. Mais Molière sait également faire vibrer la corde sentimentale : les relations familiales, les échanges amoureux, fournissent l’occasion de scènes d’attendrissement ou d’autres moments pathétiques.

Représentation du Malade imaginaire, comédie-ballet de Molière et Marc-Antoine Charpentier, le 19 juillet 1674, gravure de Jean Lepautre

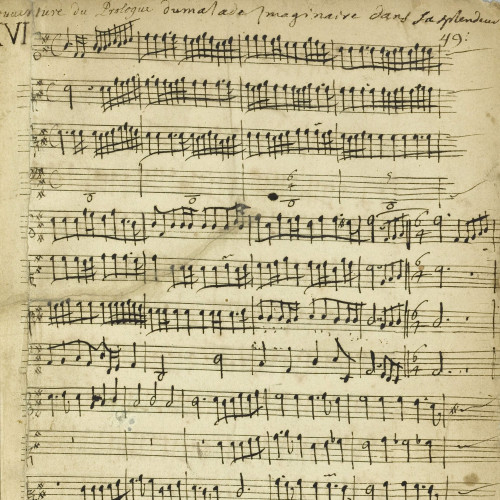

Après sa rupture avec Lully au début de 1672, Molière fit appel au jeune Marc-Antoine Charpentier, alors maître de musique de la duchesse de Guise, qui collabora à sa dernière comédie-ballet, Le Malade imaginaire. Très exceptionnellement pour l’époque, la partition de Charpentier est conservée dans les Mélanges autographes du compositeur, et rassemble plusieurs versions de l’œuvre, en raison des restrictions musicales imposées par Lully aux troupes de théâtre en dehors de l’Académie royale de musique. Créé au Palais-Royal le 10 février 1673, Le Malade fut donné « dans sa splendeur » – c’est-à-dire dans sa version musicale complète – à Versailles devant le roi le soir du 19 juillet 1674 mais sans Molière, disparu après la quatrième représentation l’année précédente. La façade de la Grotte de Thétis servit de décor pour la représentation.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Et surtout les intermèdes musicaux et ballétiques composés par Marc-Antoine Charpentier confèrent à l’ensemble une tonalité joyeuse et ironique. Cette ambiance confine même à l’euphorie dans la cérémonie finale, rédigée en latin parodique, qui se termine par une danse générale « au son des mortiers d’apothicaire ».

Un triomphe interrompu par la mort

Le Malade imaginaire, mise en scène de Jean-Marie Villégier, 1990

Cette photographie de Daniel Cande représente Le Malade imaginaire, l’ultime comédie-ballet de Molière, mise en scène au théâtre du Châtelet en 1990 par Jean-Marie Villégier. Ce dernier fait revivre la pièce « dans sa splendeur » pour reprendre les mots de Charpentier dans ses Mélanges autographes, c’est-à-dire avec le grand prologue à la gloire de Louis XIV, avec la collaboration du chœur et de l’orchestre des Arts florissants, dirigés par William Christie, et de Francine Lancelot, qui signe la chorégraphie.

Photo © Daniel Cande / Bibliothèque nationale de France

Photo © Daniel Cande / Bibliothèque nationale de France

Mais, de manière totalement inopinée, Molière mourut dans la soirée suivant la quatrième représentation. Le fait qu’un personnage public, en pleine santé jusqu’alors, décède subitement, alors même qu’il vient de jouer dans une pièce prenant la maladie et la mort pour sujet, choqua énormément les contemporains. Les épigrammes sur cet événement fleurirent par dizaines, les théories du complot leur firent cortège. Elles ont produit leurs échos jusqu’à notre époque.

Le ridicule de la médecine

Le Médecin volant, farce de Molière, mise en scène de Dario Fo

Quittant le style fané des mises en scène de Jean Meyer, la Comédie-Française s’ouvre à partir des années 1960 à de nouvelles esthétiques. Un sommet de virtuosité semble atteint avec l’invitation faite à Dario Fo en 1990 de mettre en scène Molière. Ce sera Le Médecin malgré lui et Le Médecin volant, spectacle où le souffle endiablé de la commedia dell’arte traverse la troupe du Français qui se met à bondir, tomber, rouler, voler, courir en tous sens, à redécouvrir le bonheur des lazzi et de l’improvisation, d’une langue de Molière vivante, musclée et si fluide. Les spectateurs éberlués éclatent de rire comme des enfants.

Photo © Daniel Cande / Bibliothèque nationale de France

Photo © Daniel Cande / Bibliothèque nationale de France

Le Malade imaginaire, de Molière, acte III, scène 9

Médecine et religion

Mais la question médicale prend également, dans Le Malade imaginaire, une signification plus profonde. La crédulité d’Argan, sa foi inébranlable dans les pouvoirs de la médecine, sa révérence à l’égard de ses officiants, l’assimilent à un adepte d’une religion. Il se livre aux exercices de piété que lui a prescrits son directeur de conscience (« Monsieur Purgon m’a dit de me promener le matin dans ma chambre douze allées et venues »), il aspire à la purgation complète des impuretés qui le souillent, il tremble de peur devant l’anathème que prononce ce même Monsieur Purgon à qui il refuse un remède, il s’incline devant la figure du Sauveur que représente la servante Toinette déguisée en médecin.

Le Malade imaginaire de Molière

Rattrapé par la maladie et la mort au moment où il venait de créer une comédie sur un malade en imagination qui simule la mort sur scène, Molière ouvrit lui-même sans le savoir la porte aux légendes : le voilà désormais passant pour se mettre en scène dans ses pièces, malade, cocu, mélancolique, philosophe et bientôt, à partir du 19e siècle romantique – pour qui il n’y a pas de génie sans souffrance –, rongé par la phtisie, par les infidélités de sa femme, par les ordres despotiques de Louis XIV…

Ne restait plus qu’à inventer la version positive du génie : Molière a transcendé ses (prétendues) souffrances en léguant à la France une troupe de théâtre aujourd’hui encore en activité, une œuvre comique exceptionnelle, une illustration hors pair de l’éclat de la langue française.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ces similitudes entre médecine et religion ne sont pas dues au hasard. Cultivées par Molière depuis Don Juan ou le Festin de pierre en 1665, elles reprennent et développent une analogie esquissée dans le De natura rerum du poète latin Lucrèce. La crainte de la mort, exploitée par ceux qui en tirent profit (religions en tête), empêche l’épanouissement des humains, obsédés par la corruption de leur condition. Mais cette maladie réside en fait dans l’imagination. Une fois délivrée de cette peur surfaite de l’inconnu, une fois chassés médecins et prêtres, l’humanité sera promise à un futur brillant.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, présentée à la BnF du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mm8qv44tb4w5q