Marc-Antoine Charpentier

Bibliothèque nationale de France

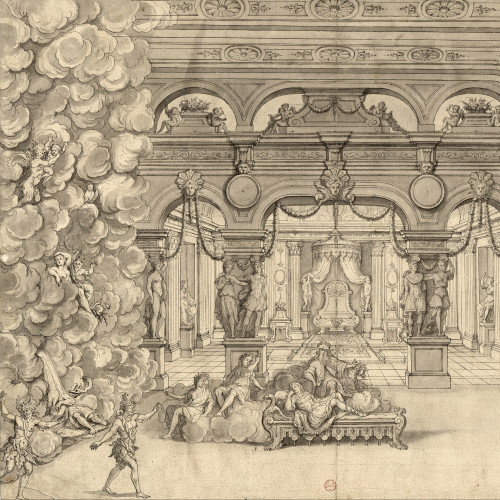

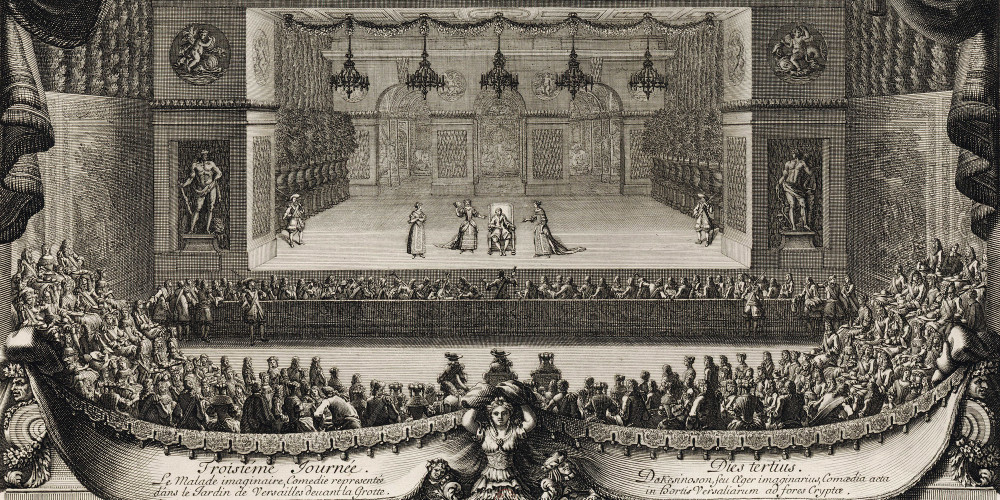

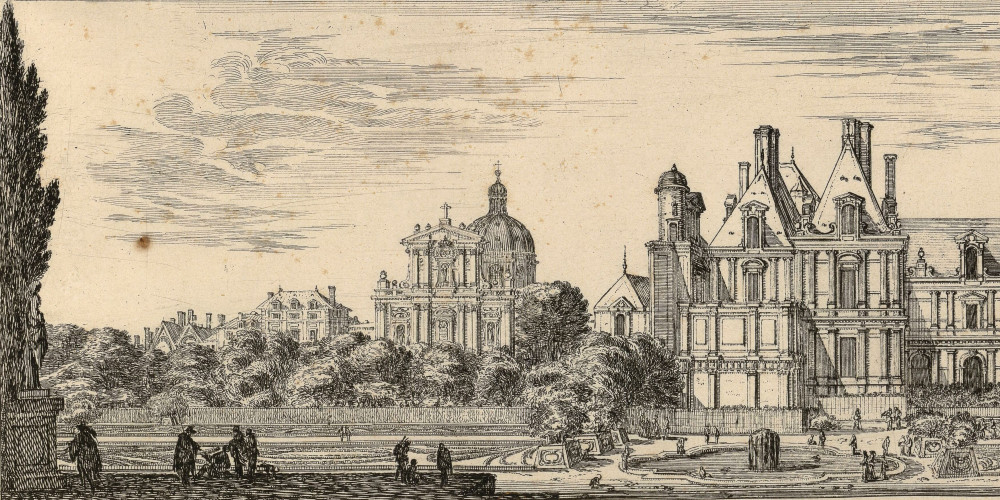

Représentation du Malade imaginaire, comédie-ballet de Molière et Marc-Antoine Charpentier, le 19 juillet 1674, gravure de Jean Lepautre

Après sa rupture avec Lully au début de 1672, Molière fit appel au jeune Marc-Antoine Charpentier, alors maître de musique de la duchesse de Guise, qui collabora à sa dernière comédie-ballet, Le Malade imaginaire. Très exceptionnellement pour l’époque, la partition de Charpentier est conservée dans les Mélanges autographes du compositeur, et rassemble plusieurs versions de l’œuvre, en raison des restrictions musicales imposées par Lully aux troupes de théâtre en dehors de l’Académie royale de musique. Créé au Palais-Royal le 10 février 1673, Le Malade fut donné « dans sa splendeur » – c’est-à-dire dans sa version musicale complète – à Versailles devant le roi le soir du 19 juillet 1674 mais sans Molière, disparu après la quatrième représentation l’année précédente. La façade de la Grotte de Thétis servit de décor pour la représentation.

Bibliothèque nationale de France

Les premiers pas

Le bal à la française : Monsieur Charpentier, almanach de 1682

Sur cette image, le roi danse le Menuet de Strasbourg de Marc-Antoine Charpentier, figuré à côté de sa partition.

Les paroles du menuet reflètent l'honnêteté sociale de la fin du siècle :

« Que Louis par sa vaillance nous fait passer de beaux jours.

Chacun chante, chacun danse, chacun songe à

ses amours pour le bonheur de la France

Puisse-t-il vivre toujours. ».

Titre dans la partie inférieure de l’image, au centre de la composition.

Texte sous le calendrier : « Rejouissances de l’heureux retour de leurs Majesté ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’expérience du théâtre

En 1672, Charpentier est appelé par Molière pour remplacer Lully avec lequel il vient de se fâcher en raison de la déloyauté de ce dernier à son égard. En effet, après avoir obtenu le privilège de l’Opéra, ce dernier réduit les moyens musicaux des autres théâtres du royaume grâce à des ordonnances obtenues du roi. Dans l’impossibilité de faire jouer ses comédies avec la musique de Lully, Molière se tourne donc vers Charpentier. Il semble que les deux hommes aient été mis en relation en raison d’anciens liens d’amitié unissant leurs familles. Leur goût commun pour la musique et la comédie italiennes fit le reste. L’entente est parfaite.

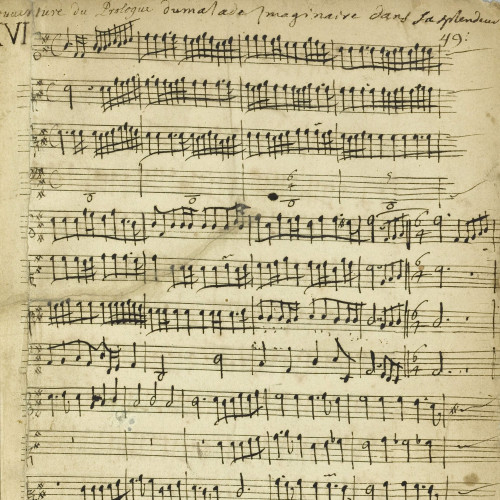

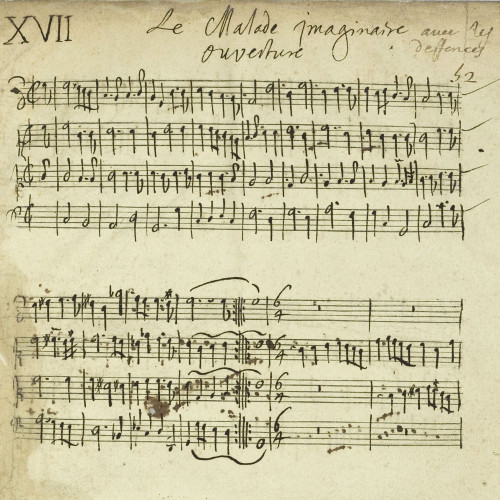

Marc-Antoine Charpentier, Prologue du Malade imaginaire dans sa spendeur, 1673

Après sa rupture avec Lully au début de 1672, Molière fit appel au jeune Marc-Antoine Charpentier, alors maître de musique de la duchesse de Guise, qui collabora à sa dernière comédie-ballet, Le Malade imaginaire. Très exceptionnellement pour l’époque, la partition de Charpentier est conservée dans les Mélanges autographes du compositeur, et rassemble plusieurs versions de l’œuvre, en raison des restrictions musicales imposées par Lully aux troupes de théâtre en dehors de l’Académie royale de musique. Créé au Palais-Royal le 10 février 1673, Le Malade fut donné « dans sa splendeur » à Versailles devant le roi en 1674 – c’est-à-dire dans sa version musicale complète – mais sans Molière, disparu après la quatrième représentation l’année précédente.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Musicien de la ville

Charpentier n’eut jamais de poste officiel à la cour de France, ce que pourtant il semblait souhaiter en se présentant au concours de la Chapelle royale, sans succès. Sa musique ne laisse toutefois pas Louis XIV insensible. En effet, il est sollicité pour composer régulièrement des motets pour le Grand Dauphin de 1679 à 1683, des pièces à la mémoire de la défunte reine Marie-Thérèse en 1683 ou encore pour saluer la guérison de Louis XIV en 1687. Cette année-là, Charpentier devient maître de musique du collège Louis-le-Grand, puis de l’église Saint-Louis des Jésuites. Pour le collège, il compose des pièces telles que Celse Martyr (musique perdue) et surtout David et Jonathas. Pour l’église Saint-Louis, il écrit un nombre important de messes et des motets pour d’autres offices et cérémonies. Il est enfin nommé maître de musique des enfants de la Sainte-Chapelle où il demeure jusqu’à sa mort.

Israël Silvestre, Vue et Perspectiue de l'Hostel de St-Paul et de la façade des R. P. Jesuites de la rue St-Antoine, vers 1650-1655

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une œuvre monumentale

Charpentier laisse une œuvre de plus de cinq cent cinquante numéros, même s’il en composa encore davantage ; le montant des pertes se compte à environ un quart de l’ensemble. Très peu de partitions furent publiées de son vivant. La majeure partie se trouve dans les Mélanges, collection exceptionnelle de vingt-huit volumes manuscrits autographes conservée au département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France. Afin de rendre accessibles ces pièces aux interprètes, les éditions modernes de ces dernières décennies se sont développées selon de solides critères scientifiques. On citera tout particulièrement la série « Monumentale » des Éditions du Centre de Musique Baroque de Versailles.

Une inspiration variée

Charpentier a abordé quasiment tous les genres de son époque, tant sacrés que profanes. L’aspect le plus important de son œuvre appartient cependant au domaine religieux. Il est le seul compositeur français qui se soit autant intéressé au genre de la messe (onze messes vocales et une instrumentale) à une époque où celui-ci était peu pratiqué. Son apport dans le cadre du motet est considérable (plusieurs centaines), du petit motet à voix seule au grand motet à double chœur et orchestre. Les quelque trente-cinq histoires sacrées en latin (ou oratorios) généralement tirées de l’Ancien Testament, largement inspirées de celles de Carissimi, constituent une œuvre dramatique et religieuse sans précédent en France et qui resteront sans postérité. Le répertoire vocal profane renferme des comédies-ballets, des pièces à machines, des divertissements ou petits opéras, des pastorales, enfin la tragédie d’inspiration biblique David et Jonathas et la tragédie en musique Médée, ainsi que des cantates et des airs. Charpentier compose peu d’œuvres instrumentales, mais certaines d’une grande originalité, comme la Messe pour plusieurs instruments au lieu des orgues. Il est encore le premier musicien français à être l’auteur d’une Sonate.

Marc-Antoine Charpentier, Ouverture du Malade imaginaire avec les défenses, 1673

Après sa rupture avec Lully au début de 1672, Molière fit appel au jeune Marc-Antoine Charpentier, alors maître de musique de la duchesse de Guise, qui collabora à sa dernière comédie-ballet, Le Malade imaginaire. Très exceptionnellement pour l’époque, la partition de Charpentier est conservée dans les Mélanges autographes du compositeur, et rassemble plusieurs versions de l’œuvre, en raison des restrictions musicales imposées par Lully aux troupes de théâtre en dehors de l’Académie royale de musique. Créé au Palais-Royal le 10 février 1673, Le Malade fut donné « dans sa splendeur » à Versailles devant le roi en 1674 – c’est-à-dire dans sa version musicale complète – mais sans Molière, disparu après la quatrième représentation l’année précédente.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Marc-Antoine Charpentier, David et Jonathas, tragédie en musique, 1688

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dans tous les genres qu’il a abordés, Charpentier montre une égale maîtrise dans l’art de la composition. Il sait se montrer profond et grave dans sa musique religieuse, émouvant ou léger dans sa musique de scène. Il est tout aussi à son aise dans les petites que dans les grandes formes. Sa musique tire essentiellement sa substance et sa singularité du mélange opéré entre les styles italien et français. Pour ses audaces, Charpentier fut victime d’une certaine intolérance tout au long de sa carrière, mais il ne sacrifia pas pour autant son inspiration pour accroître le nombre de ses partisans.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition Molière en musiques, présentée à la bibliothèque-musée de l’Opéra du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Lien permanent

ark:/12148/mmmtg3j328c9