-

Album

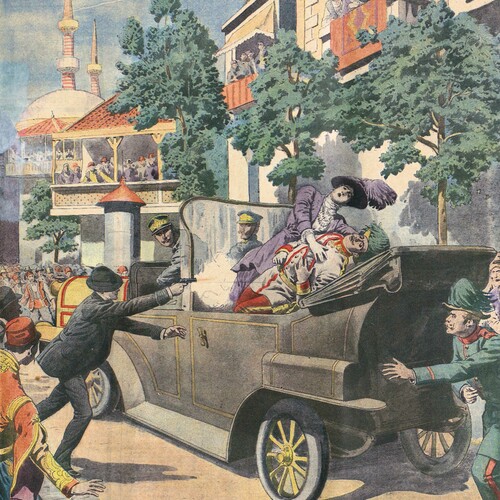

AlbumLa guerre au cœur de l'été

-

Article

ArticleUn été comme les autres ?

-

Article

ArticlePourquoi la guerre ?

-

Album

AlbumL'Europe en 1914

-

Article

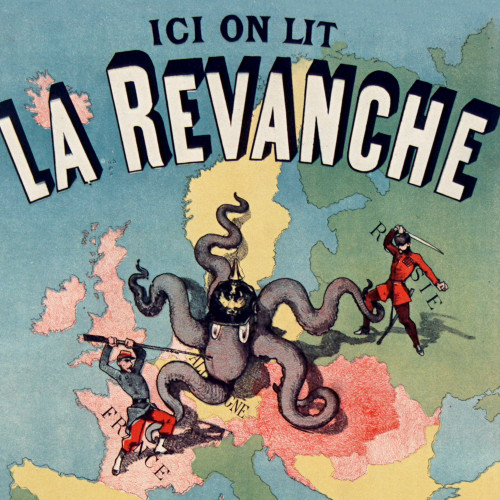

ArticleL'Europe à la veille de la guerre

-

Article

ArticleLe Concert européen en 1914

-

Article

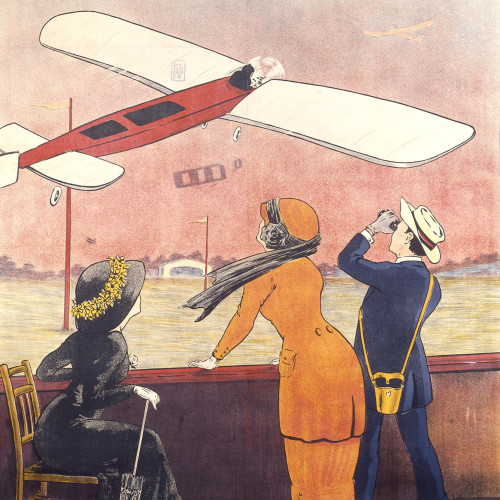

ArticleLa guerre inimaginable

-

Album

AlbumLa guerre à l'horizon

-

Article

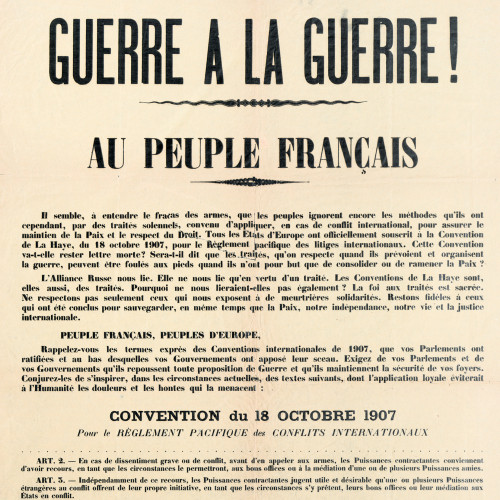

ArticleLes pacifismes avant 1914

-

Article

ArticleDe l'appel au soldat à l'appel des armes

-

Article

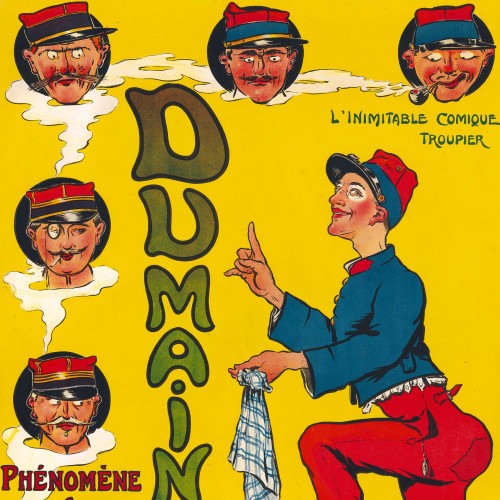

ArticleImaginaires guerriers de l'avant-1914

-

Article

ArticleMilitaires en société

-

Article

ArticleLes militaires et la décision politique

-

Article

ArticlePréparer la guerre dans les états-majors

-

Album

AlbumLe choc de la guerre

-

Article

ArticleLes réactions des populations à la mobilisation

-

Article

ArticleLe basculement dans la guerre

-

Article

ArticleGérer les morts

-

Article

ArticleVoir et faire voir 1914

-

Article

ArticleLes « origines » et les « responsabilités » de la Grande Guerre

Préparer la guerre dans les états-majors

La question du travail préparatoire réalisé par les états-majors est souvent éludée. On lui préfère en général une réflexion rétrospective qui étudie l’origine, la « façon dont la guerre a été préparée », à l’aune du résultat, « la façon dont la guerre a été gagnée ou perdue ». En termes définitifs, le plan Schlieffen pour Moltke comme la bataille des frontières pour Joffre ne pouvaient qu’échouer parce qu’ils échouèrent, les batailles de Mons pour les Anglais, de Tannenberg pour les Russes, du Tser pour les Austro-Hongrois ne pouvaient qu’être des défaites parce qu’elles furent des défaites. Au-delà des jugements définitifs qu’elle assène, cette démarche, qui relève de l’illusion rétrospective des faits chère à Raymond Aron, ne nous informe en rien sur les états-majors qui sont pourtant à l’origine technique de tout.

À l’origine des états-majors du 20e siècle

Les états-majors européens tels qu’ils existent au début du 20e siècle se constituent par étapes au cours de la deuxième moitié du 19e. Leur organisation puis la stabilisation de celle-ci résultent d’une double matrice articulée autour de la Révolution française et de la révolution industrielle. La première remplace les armées professionnelles d’autrefois par des nations-en-armes, ce qui en modifie mécaniquement la taille et impose d’en réguler le fonctionnement. La seconde confère aux armées une puissance de destruction et une vitesse de déplacement inégalées grâce à l’industrialisation de l’armement, au développement des moyens de transport et à l’émergence des moyens de communication radioélectriques.

Mitrailleuse Saint-Étienne modèle 1907 T, avec affût, France

La mitrailleuse est une arme à feu dont la cadence de tir (en rafale) permet de faucher une charge de cavalerie ou un assaut d’infanterie à une portée pratique d’environ 600 m. Les premiers prototypes européens (à partir de 1851) ou américains (guerre de Sécession) transforment des pièces d’artillerie.

Ces armes pesantes imposent, pour les déplacer, un attelage de chevaux. Hiram Maxim (1840-1916), inventeur américain, brevette en 1884 la première mitrailleuse transportable par deux ou trois hommes et tirant, en mode automatique, la même munition que le fusil d’infanterie. Ce nouveau type, très efficace, largement diffusé et perfectionné, est à la base de presque toutes les mitrailleuses de la Grande Guerre.

En Allemagne, les mitrailleuses Maxim sont introduites dans les Dragons de la Garde du Kaiser dès 1888. En 1890, après mise en concurrence avec d’autres modèles, la Maxim est retenue pour l’armée allemande, avec la MG 08 (Maschinengewehr 1908).

L’armée russe, qui a employé la Vickers-Maxim britannique durant la guerre russo-japonaise, met au point sa propre version du système Maxim : la PM 1905 (Pulemet Maxima Obrazets) puis la PM 1910. La mitrailleuse autrichienne, due à l’Allemand Andreas Wilhelm Schwarzlose, en 1905, est mise à l’essai en 1907, et perfectionnée jusqu’en 1912 (problème d’ouverture de la culasse).

La France, contrairement aux autres puissances, ne choisit pas un système de refroidissement à eau, mais à air, avec le modèle 1905 de l’arsenal de Puteaux. Son défaut demeure l’échauffement de la bouche : d’où usure, évasement et perte de précision. La manufacture d’armes de Saint-Étienne apporte des améliorations (mécanisme à emprunt de gaz) et la Saint-Étienne modèle 1907 est mise en service à partir de 1909. Trop vulnérable à la poussière et la boue, il faut assez vite la remplacer après 1914.

Musée de l’Armée, Paris – Dist. Rmn-Grand Palais, Émilie Cambier

Musée de l’Armée, Paris – Dist. Rmn-Grand Palais, Émilie Cambier

Mitrailleuse Maxim PM 1910, avec affût Sokolov, Russie

La mitrailleuse est une arme à feu dont la cadence de tir (en rafale) permet de faucher une charge de cavalerie ou un assaut d’infanterie à une portée pratique d’environ 600 m. Les premiers prototypes européens (à partir de 1851) ou américains (guerre de Sécession) transforment des pièces d’artillerie.

Ces armes pesantes imposent, pour les déplacer, un attelage de chevaux. Hiram Maxim (1840-1916), inventeur américain, brevette en 1884 la première mitrailleuse transportable par deux ou trois hommes et tirant, en mode automatique, la même munition que le fusil d’infanterie. Ce nouveau type, très efficace, largement diffusé et perfectionné, est à la base de presque toutes les mitrailleuses de la Grande Guerre.

En Allemagne, les mitrailleuses Maxim sont introduites dans les Dragons de la Garde du Kaiser dès 1888. En 1890, après mise en concurrence avec d’autres modèles, la Maxim est retenue pour l’armée allemande, avec la MG 08 (Maschinengewehr 1908).

L’armée russe, qui a employé la Vickers-Maxim britannique durant la guerre russo-japonaise, met au point sa propre version du système Maxim : la PM 1905 (Pulemet Maxima Obrazets) puis la PM 1910. La mitrailleuse autrichienne, due à l’Allemand Andreas Wilhelm Schwarzlose, en 1905, est mise à l’essai en 1907, et perfectionnée jusqu’en 1912 (problème d’ouverture de la culasse).

La France, contrairement aux autres puissances, ne choisit pas un système de refroidissement à eau, mais à air, avec le modèle 1905 de l’arsenal de Puteaux. Son défaut demeure l’échauffement de la bouche : d’où usure, évasement et perte de précision. La manufacture d’armes de Saint-Étienne apporte des améliorations (mécanisme à emprunt de gaz) et la Saint-Étienne modèle 1907 est mise en service à partir de 1909. Trop vulnérable à la poussière et la boue, il faut assez vite la remplacer après 1914.

Musée de l’Armée, Paris – Dist. Rmn-Grand Palais, Émilie Cambier

Musée de l’Armée, Paris – Dist. Rmn-Grand Palais, Émilie Cambier

Elle impose de préparer les différentes formes de guerre possibles afin de ne pas être pris de vitesse par l’adversaire. Or la taille des armées et leur mobilité sont des données opposées. Tous les hauts commandements le comprennent, plus ou moins rapidement. Ils remplacent les états-majors anciens, souvent de circonstance, par des états-majors permanents, disposant d’un personnel spécialisé, seul capable de mener, dans la durée, les études nécessaires pour s’affranchir des contraintes nouvelles.

La pérennisation des états-majors centraux et leur « bureaucratisation » s’effectuent en premier lieu en Prusse. Vaincu à Iéna, ce royaume s’adapte et innove en réaction à la guerre napoléonienne. Ses chefs militaires réorganisent l’état-major général et le portent à sa quintessence lors des guerres contre le Danemark (1864), l’Autriche (1866) puis la France (1870). L’acteur principal en est Helmuth Karl Bernhard von Moltke, dit Moltke l’Ancien. Alors qu’il s’apprête à prendre sa retraite en 1888, celui-ci déclare que, dans la guerre à venir : « Notre force sera dans la direction, dans le commandement, en un mot dans le grand état-major auquel j’ai consacré les derniers jours de ma vie. Cette force, nos ennemis peuvent nous l’envier. Ils ne la possèdent pas. »

Helmut J. L. von Moltke et d’autres responsables militaires de l’Empire allemand

Sur une même image sont représentés les ministres de la Guerre de Prusse, de Bavière, de Saxe et du Wurtemberg, ainsi que trois de leurs chefs d’état-major.

Mais le personnage central du dispositif allemand reste Moltke (en haut à droite).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En France, la réorganisation, envisagée avant 1870 avec la loi Niel, commence réellement en 1874 avec la création d’un état-major général du ministère de la Guerre qui devient bientôt l’état-major de l’armée. Sa naissance traduit une volonté de restructuration évidente après la défaite face à la Prusse. Les autres grandes puissances européennes suivent peu ou prou le même chemin. Mais, que ce soit en Autriche-Hongrie, en Russie, ou dans l’Empire ottoman, les particularismes locaux, le respect de la tradition et les pressions culturelles ralentissent les évolutions. Quant au Royaume-Uni, s’il entreprend bien une réorganisation de son armée en vue d’un engagement terrestre important, son investissement demeure secondaire car l’état-major qui compte n’est pas celui de l’Armée mais celui de la Marine.

L’organisation adoptée par les principaux états-majors vise à maîtriser, de façon permanente, un système complet organisé en trois temps : la mobilisation, la concentration et l’engagement initial. Les deux premiers sont essentiellement techniques. Le troisième a la particularité de précéder et de suivre les deux autres. Il les précède car la mobilisation et la concentration dépendent de « l’idée » que le haut commandement se fait de la guerre et des plans qu’il établit en conséquence. Il en est également l’aboutissement bref car, dès que le combat s’engage, dès que le sang coule, les plans sont altérés par les frictions de la guerre et le rôle de l’état-major, dorénavant « en campagne », n’est plus de préparer calmement mais de s’adapter vite à une réalité nouvelle et changeante.

Die Führung des Armeekorps im Feldkriege

Batailles antiques et combats de Frédéric II de Prusse inspirent Schlieffen, quand les Français analysent plus volontiers les campagnes napoléoniennes. Ici, le général Moser étudie les stratégies allemande et française durant la guerre de 1870.

Centre de documentation de l’École militaire, Paris, photos Jacques Robert

Centre de documentation de l’École militaire, Paris, photos Jacques Robert

En Allemagne et en France

Le premier état-major moderne, le grand étatmajor allemand (Grosser Generalstab), qui devient avec la guerre le Grosses Hauptquartier seiner Majestät des Kaisers und Königs, est, en juillet 1914, organisé en une section centrale et cinq grandes directions. La section centrale, rattachée au chef d’état-major à travers son second, le quartier-maître général (Generalquartiermeister), pense la conduite de la guerre, suit les questions de personnel et de services secrets. Les cinq directions subordonnées sont chacune commandées par un sous-chef d’état-major (Oberquartiermeister). Le premier sous-chef d’état-major, ou Oberquartiermeister I (OQM I), s’occupe principalement de la concentration de l’armée, de son déploiement puis de la conduite des opérations. L’OQM II suit les armées étrangères, amies, ennemies et neutres. L’OQM III est chargé de la préparation au combat et de la formation dans les écoles. L’OQM IV s’occupe de toutes les questions liées aux fortifications. L’OQM V enfin dispose des services historique et géographique au sein desquels la dimension de renseignement ouvert est dominante.

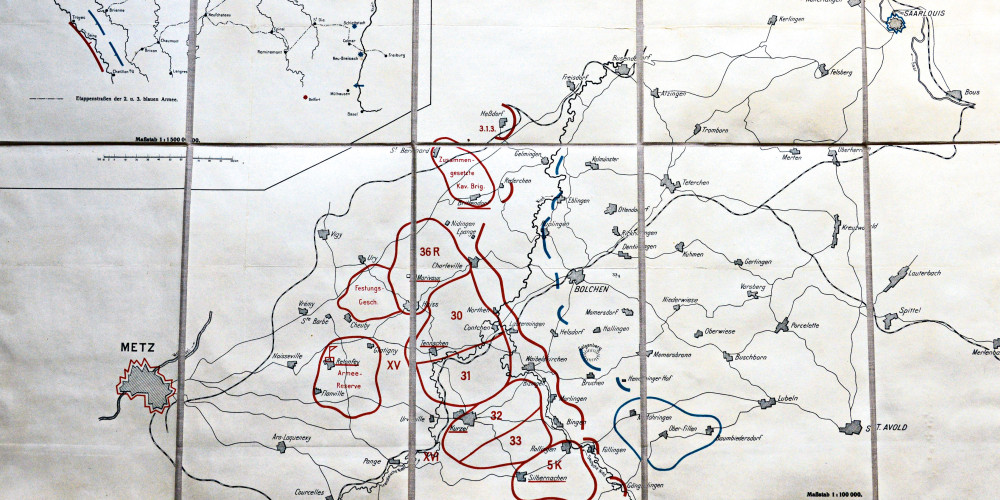

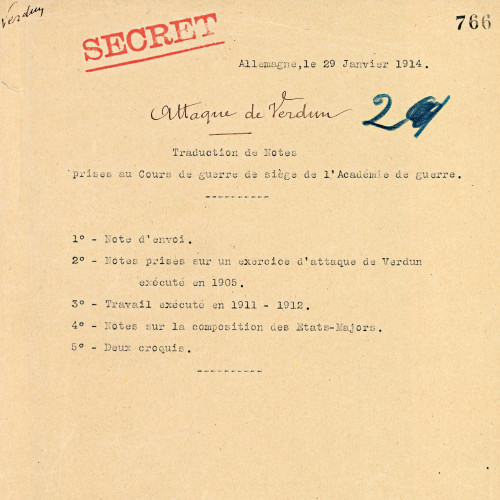

Dossier « Attaque de Verdun »

En janvier 1914, des renseignements permettent d’apprendre que des études et un Kriegspiel ont été organisés en 1905 à l’Académie de guerre à Berlin : il s’agissait de simuler une attaque de la place de Verdun. L’étude a été reprise en 1911-1912.

Service historique de la Défense, Vincennes

Service historique de la Défense, Vincennes

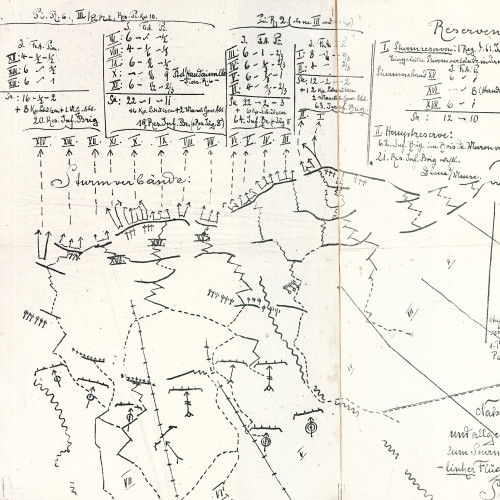

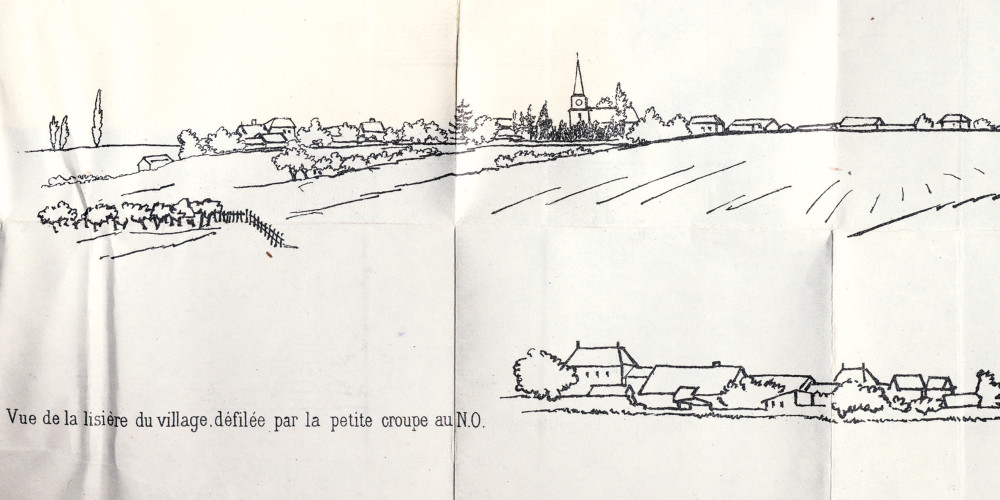

Nahangriff und allgemeine Anordnung zum Sturm der Hauptverteidigungslinie – linker Flügel – der Südostfront

En janvier 1914, des renseignements permettent d’apprendre que des études et un Kriegspiel ont été organisés en 1905 à l’Académie de guerre à Berlin : il s’agissait de simuler une attaque de la place de Verdun. L’étude a été reprise en 1911-1912.

Service historique de la Défense, Vincennes

Service historique de la Défense, Vincennes

À Paris, l’état-major français est organisé en quatre bureaux. Le 1er bureau s’occupe des questions liées au personnel, le 2e couvre les questions de renseignement, le 3e prépare puis conduit les opérations et le 4e est chargé de la logistique. Lorsque la mobilisation est décrétée par l’autorité gouvernementale, les grands états-majors entrent en jeu et s’insèrent dans le fonctionnement de l’État, qui passe du temps de paix au temps de guerre. Sa proclamation fait converger vers les casernes les mobilisés. Conduite par l’état-major central, elle est, sur place, mise en œuvre par les états-majors locaux des unités de l’armée d’active dont les effectifs croissent avec l’arrivée des premiers réservistes. Une autre partie de l’armée d’active, également renforcée par des réservistes, quitte les casernes afin de partir « couvrir », c’est-à-dire protéger, la frontière. Les casernes se transforment en dépôts dans lesquels des états-majors mobilisés, composés de personnel d’active et de réserve, assurent la transformation des « civils » en « militaires ». Chaque nouveau soldat reçoit un uniforme, une arme, un équipement, un paquetage et des vivres. Les munitions seront distribuées plus tard. Cette première phase de la guerre dure de trois à cinq jours.

Essai sur l’emploi tactique de la fortification de campagne

« Nous sommes imbus de l’esprit d’offensive et nous considérons l’attitude défensive dans la guerre de campagne comme quelque chose de provisoire. Il ne faut consentir à la prendre qu’à la condition de préparer moins la parade que la riposte. »

Service historique de la Défense, Vincennes, photos Jacques Robert

Service historique de la Défense, Vincennes, photos Jacques Robert

La deuxième phase, la plus difficile à mettre en œuvre pour les états-majors, est celle de la « concentration ». D’une durée de dix à quinze jours en France comme en Allemagne, plus longue en Russie, moins au Royaume-Uni, elle consiste à transporter vers les frontières l’armée mobilisée. Cette opération justifie les modes d’organisation adoptés par les états-majors. Elle est au cœur de l’activité des 1er et 4e bureaux de l’état-major de l’armée en France, de l’Oberquartiermeister I en Allemagne.

© Bibliothèque nationale de France

Que représente-t-elle ? L’armée allemande mobilisée met sur le pied de guerre un ensemble qui équivaut à 120 divisions soit, unités des dépôts et unités combattantes réunies, quelque quatre millions d’hommes dont la majorité doit être envoyée d’une part vers la frontière franco-belge, d’autre part vers la frontière russe. Lorsque l’on sait que le transport d’une division nécessite l’emploi de 26 à 30 trains tractant chacun en moyenne 40 wagons, cela signifie que l’état-major allemand doit, avec l’aide des services des chemins de fer, faire circuler plus de 3 000 trains et 130 000 wagons à partir et à destination de gares dont ce n’est habituellement pas la fonction et sur des itinéraires qui ne sont pas ceux généralement utilisés. Le travail réalisé par les Français est approximativement le même à trois nuances près. Le réseau ferré français, centré sur Paris, impose de créer des rocades en direction de l’Est afin de ne pas engorger la capitale, or les gares de destination presque toutes situées entre Hirson et Épinal, ne se trouvent pas dans les régions les mieux desservies. Il faut, enfin, réserver les lignes et les gares nécessaires au transport du corps expéditionnaire britannique (BEF) depuis les ports de la Manche. Cela impose aux Français, dont l’armée mobilisée compte un peu plus de 90 divisions auxquelles s’ajoutent (en termes de transport) une dizaine de divisions britanniques, d’avoir recours, en proportion, à autant de moyens de transport que les Allemands.

© Bibliothèque nationale de France

Soldats allemands quittant Munich

Caractéristiques des premiers jours de la mobilisation, ces images ont des équivalents dans la plupart des capitales européennes. Les hommes posent pour des agences de presse, dans des mises en scène voulues par les photographes.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Pour finir, la crainte de mal faire, souvent présente dans les états-majors, et le souci du détail, également omniprésent, font que tous les mouvements de concentration des armées se déroulent conformément aux planifications réalisées par les états-majors pour toutes les armées qui entrent en guerre au cours de l’été 1914, à l’exception de l’armée austro-hongroise, qui se mobilise et se concentre plus lentement. Reste à mettre en œuvre les « plans de guerre ».

Les plans, en Allemagne, en France, en Russie, en Autriche-Hongrie et en Serbie

De tous les plans de guerre existants en 1914, le plus connu est celui de Schlieffen. Mis en œuvre par Helmuth Johann Ludwig von Moltke, dit Moltke le Jeune, en août 1914, il n’est que la dernière réponse apportée à une question que se pose l’état-major allemand depuis le milieu des années 1870 : contre qui, France et / ou Russie, dans quel ordre et à quelle vitesse l’Allemagne, puissance militaire située au cœur de l’Europe, doit-elle entrer en guerre si une guerre éclate ? La question est d’abord étudiée par le grand état-major de façon purement intellectuelle pendant plusieurs années. Le différentiel de puissance est à ce point important que l’Allemagne ne se sent menacée ni par une France vaincue ni par une Russie dont la mobilisation est d’une lenteur telle qu’il est possible d’écraser son armée en la surprenant avant qu’elle ne soit prête à combattre. Au cours de cette première période, Moltke l’Ancien fait préparer des plans de guerre dirigés en premier lieu contre la France et en second contre la Russie.

Il inverse son système à partir de l’entrée en jeu possible de l’Autriche-Hongrie contre la Russie (1880) et de l’Italie face à la France (1882). Cette nouvelle approche demeure en vigueur jusqu’à la fin des années 1880 et à l’arrivée à la tête de l’état-major allemand du général Alfred von Waldersee. Ce dernier reste fidèle aux principes édictés par Moltke l’Ancien tout en faisant évoluer les plans allemands car il doute du soutien italien et s’inquiète, un peu, des progrès des fortifications françaises. Alfred von Schlieffen, qui lui succède en 1891, conserve les plans existants et fait étudier la possibilité d’une inversion des priorités. Le travail commandé au grand état-major ne se concrétise qu’à la fin du siècle. Dorénavant, et jusqu’en 1914, l’idée centrale de Schlieffen est celle d’une campagne initiale contre la France. Schlieffen entend attirer la masse principale des armées françaises en direction générale du territoire allemand pendant qu’une manœuvre d’aile par l’ouest, englobant le Luxembourg et la Belgique, enveloppera l’armée française et la détruira en moins d’un mois. Ce plan atteint son extension maximale en 1905 lorsque le grand état-major envisage, pour tenir compte du rapprochement entre Français et Britanniques, une manœuvre qui, traversant les Pays-Bas, se développerait jusqu’aux ports de la Manche. Pour que ce plan, connu comme étant le « testament de Schlieffen », puisse fonctionner, il faut que l’Allemagne consacre à son aile droite le plus de moyens possible. Or ces moyens, l’Allemagne de Schlieffen ne les a pas. Lorsque Moltke le Jeune le remplace (1906), il réduit pourtant les moyens attribués à son aile droite, non pas qu’il considère que le plan soit mauvais – c’est le plan qu’il va exécuter –, mais parce qu’il estime nécessaire de prendre en compte le renouveau de l’armée russe après sa défaite contre le Japon et les développements de l’armée française dont il redoute la puissance face à son centre. Ainsi, paradoxe de l’histoire, lorsque l’armée allemande entre en guerre en août 1914, son grand état-major, qui a la réputation justifiée d’être le meilleur au monde, a mis au point avec une minutie extrême un plan dont il sait qu’il risque fort d’échouer si le moindre contre-temps, la moindre difficulté, la plus petite friction surgit à l’improviste… Ce qui est le propre de la guerre.

De son côté, l’état-major français prépare, avant d’aboutir à l’élaboration du plan XVII en 1913, plusieurs plans de mobilisation et de concentration, défensifs et pas uniquement tournés vers l’Allemagne. Il envisage également la guerre contre l’Italie, la défense des Pyrénées, celle des ports face aux Britanniques et des engagements outre-mer. Ces plans sont néanmoins pensés à partir d’une situation démographique qui met la France dans une position d’infériorité notoire face à l’Allemagne. Ils s’articulent autour d’un système fortifié, pensé par le général Raymond Adolphe Séré de Rivières, qui couvre les frontières ainsi que les principaux ports de guerre. Ils évoluent au rythme des relations que la France parvient à nouer avec la Russie, du rapprochement à la convention militaire, puis avec la Grande-Bretagne, des contacts entre états-majors jusqu’à l’Entente cordiale. Chez les Français, la dimension politique des plans est nette. Avec la Russie, tout le travail de l’état-major, des ministères de la Guerre et de la Marine, des présidents du Conseil successifs consiste à convaincre leurs homologues de la nécessité d’attaquer la Prusse-Orientale avant la fin de la mobilisation générale russe.

Avec la Grande-Bretagne, les travaux préparatoires au débarquement de la BEF en France sont réalisés. Mais surtout, le plan de concentration français ne peut, pour garantir les liens avec la Grande-Bretagne, couvrir la frontière belge et encore moins, comme Joffre l’aimerait, envisager une entrée en premier en Belgique pour y affronter l’armée allemande. Cet impératif politique influence grandement le plan XVII.

En Russie, les plans préparés par la Stavka traduisent également le poids du politique sur la planification militaire. Tous, à commencer par le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, généralissime des armées russes, souhaiteraient diriger leur effort principal contre la double monarchie de l’Autriche-Hongrie pour aider les Serbes, satisfaire un panslavisme culturel et religieux connu et mener la grande politique traditionnelle de la Russie en direction des Détroits.

Uniforme serbe

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, photo Bertrand Huet

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, photo Bertrand Huet

Mais les Britanniques y sont peu favorables et l’empereur entend que les engagements pris vis-à-vis de la France soient tenus. Cette double vision se traduit par l’existence de variantes dans la répartition des forces face à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie. La « variante G » donne la priorité en termes d’effectifs au front du Nord-Ouest (Prusse-Orientale), la « variante A » donne la priorité au front du Sud-Ouest (Galicie).

Face à la Russie, qui est l’adversaire le plus puissant, si ce n’est le principal, l’état-major austro-hongrois envisage également deux possibilités, étroitement liées à sa coordination avec l’armée allemande. Le plan initial, celui que préfèrent les Autrichiens, consiste à fournir l’effort principal contre les Serbes (3/5 des forces), et un effort « secondaire » contre les Russes (2/5 des forces). Ce plan général fait l’objet d’une variante qui consiste à inverser la répartition des forces. C’est le plan qui sera mis en œuvre à la demande de l’état-major allemand afin de soulager, depuis la Galicie, le front prussien. Face à ce plan austro-hongrois, les Serbes, qui sont en infériorité numérique notoire mais viennent de mener deux guerres victorieuses dans les Balkans, ont décidé de ne pas défendre leur capitale et de reporter leur armée en position centrale plus au sud sur la Kolubara afin de pouvoir conserver leur liberté d’action. Ce qui est un des grands principes de la guerre.

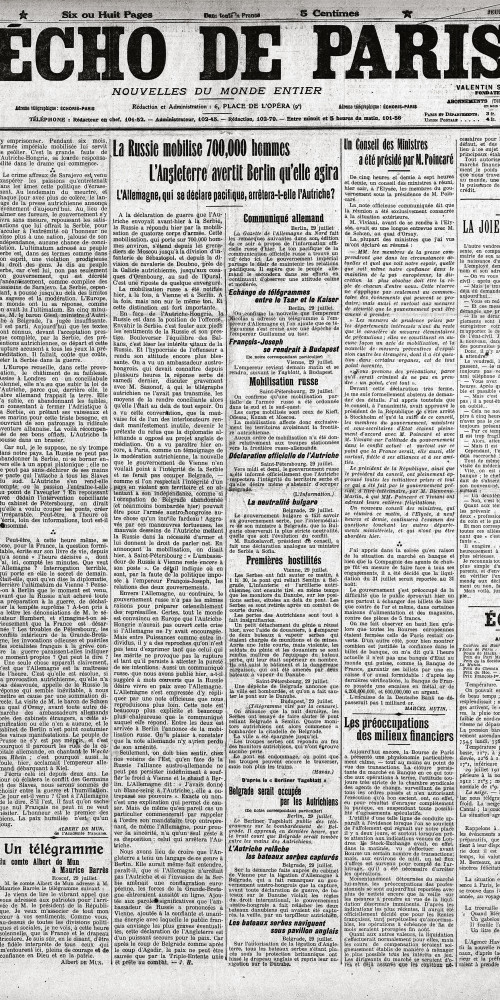

La mobilisation partielle en Russie, le 29 juillet 1914

La décision de mobilisation partielle de la Russie, la veille de l’ordre de mobilisation générale, pousse le gouvernement allemand à réagir vite : sans cela, le plan Schlieffen, qui table sur la lenteur et la difficulté de la Russie à regrouper ses troupes, est condamné à échouer. L’Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août. Dans l’Écho de Paris daté du 30 juillet, le député catholique Albert de Mun témoigne de l’inquiétude grandissante de l’opinion publique en France : « L’heure a-t-elle sonné ? Ce jour est-il venu ? C’est à l’Allemagne de le dire ! »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les troupes allemandes entrent dans Bruxelles, le 19 août 2014

Malgré la résistance héroïque de l’armée belge dans la place de Liège, les troupes allemandes parviennent à faire sauter le verrou du plat pays. Quinze jours seulement après le début de l’offensive, Bruxelles voit s’installer un nouvel occupant, qui tiendra la plus grande partie du pays pendant presque 52 mois. Moltke est satisfait, le plan Schlieffen n’a quasiment pas de retard. Très vite, une nouvelle figure incarnera la ténacité belge aux côtés du roi : le cardinal Mercier, archevêque de Malines, devient le symbole de la résistance morale à l’occupation.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lorsque la guerre éclate, les travaux préparatoires réalisés par l’ensemble des états-majors européens depuis plusieurs décennies donnent les résultats escomptés. La mobilisation et la concentration des armées se déroulent conformément aux plans établis. Les états-majors centraux quittent les capitales pour s’installer sur le terrain avec leur chef d’état-major général nommé commandant en chef. Ils changent aussi de nom, devenant, dans toutes les langues des « grands quartiers généraux » (GQG). À Coblence, à Vitry-le-François, à Moguilev, etc., dès que les premiers coups de fusil sont tirés, la guerre préparée devient réalité. L’intelligence et la rigueur consacrées à sa préparation demeurent nécessaires à sa conduite. Mais ce n’est plus suffisant. Il faut commander, se faire obéir, s’adapter aux frictions et au « brouillard de la guerre », faire preuve, dans l’adversité, de caractère. Il ne s’agit plus de préparer la guerre mais, dans ce choc des volontés, de vouloir la victoire et d’en payer le prix. Un prix, humain et matériel, qui est toujours étroitement lié à la façon dont la guerre a été… préparée.

Lien permanent

ark:/12148/mm07k7bf3t59