-

Album

AlbumLa guerre au cœur de l'été

-

Article

ArticleUn été comme les autres ?

-

Article

ArticlePourquoi la guerre ?

-

Album

AlbumL'Europe en 1914

-

Article

ArticleL'Europe à la veille de la guerre

-

Article

ArticleLe Concert européen en 1914

-

Article

ArticleLa guerre inimaginable

-

Album

AlbumLa guerre à l'horizon

-

Article

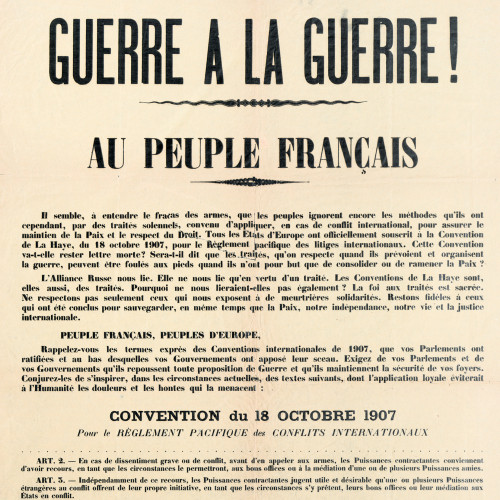

ArticleLes pacifismes avant 1914

-

Article

ArticleDe l'appel au soldat à l'appel des armes

-

Article

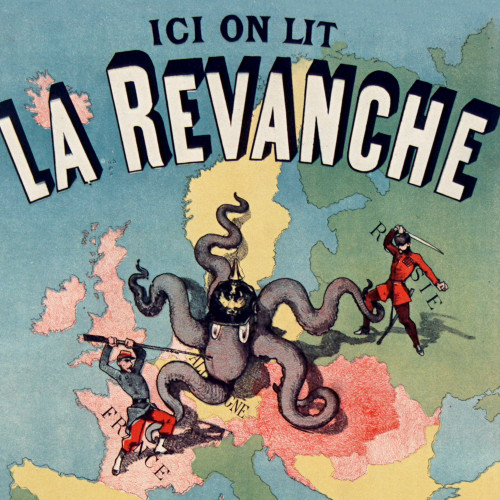

ArticleImaginaires guerriers de l'avant-1914

-

Article

ArticleMilitaires en société

-

Article

ArticleLes militaires et la décision politique

-

Article

ArticlePréparer la guerre dans les états-majors

-

Album

AlbumLe choc de la guerre

-

Article

ArticleLes réactions des populations à la mobilisation

-

Article

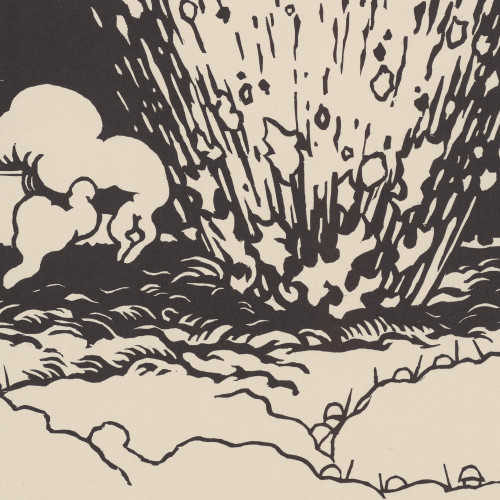

ArticleLe basculement dans la guerre

-

Article

ArticleGérer les morts

-

Article

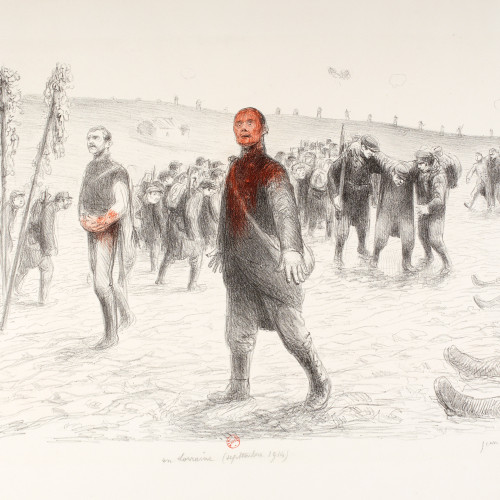

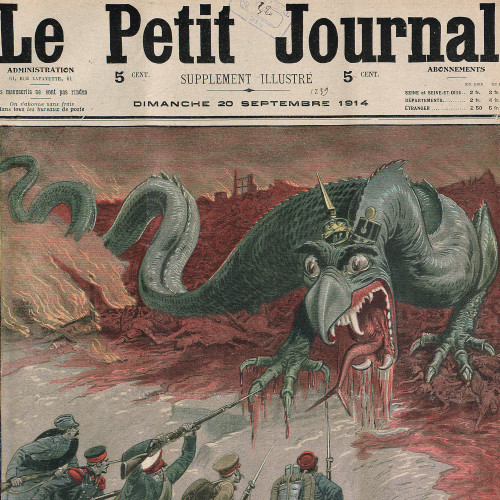

ArticleVoir et faire voir 1914

-

Article

ArticleLes « origines » et les « responsabilités » de la Grande Guerre

Le Concert européen en 1914

© Bibliothèque nationale de France

Le roi George V et Raymond Poincaré en calèche

Après des années de rivalités, notamment dans la conquête de l’Afrique, France et Royaume-Uni parviennent en 1904 à des accords bilatéraux : le Maroc pour les Français, l’Égypte pour les Anglais. Un condominium est même établi aux Nouvelles-Hébrides.

© Bibliothèque nationale de France

À la suite des guerres de la Révolution et de l’Empire, les négociateurs du congrès de Vienne en 1814-1815 avaient voulu rétablir un équilibre réaliste entre les grandes puissances européennes, destiné ouvertement à contenir la France et, de façon plus dissimulée, la Russie. En même temps, ils avaient voulu aller plus loin et renforcer cet équilibre par des structures juridiques. On établit en 1815 des structures diplomatiques (réunions de congrès ou de conférences d’ambassadeurs, c’est-à-dire mise sur pied d’une véritable diplomatie multilatérale). Le tout reposait sur des valeurs communes : l’indépendance et la solidarité des États, la légitimité, le principe de réciprocité, le respect des traités, et plus largement l’héritage d’une civilisation européenne chrétienne, mais avec l’apport des valeurs libérales des Lumières du premier 18e siècle. Et de fait, le système fonctionna, absorbant sans conflit généralisé l’apparition, tout au long du 19e siècle, de l’Europe des nationalités et les indépendances grecque et belge, ainsi que les unifications italienne et allemande.

Oswaldo Tofani, le nouveau Roi d’Italie Victor-Emmanuel III

La conquête de la Tunisie par la France en 1881 pousse l’Italie à se rapprocher des empires centraux, malgré sa défiance vis-à-vis de l’Autriche. Mais elle reste neutre en 1914, arguant que le pacte conclu est défensif et non offensif.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un coup considérable fut porté à ce système par Bismarck, créateur et chancelier du Reich unifié en 1871, car il conclut des alliances dès le temps de paix (avec la Russie, l’Autriche-Hongrie, l’Italie). Or ces alliances contrevenaient au principe fondamental du Concert : les grandes puissances se parlaient en permanence, sans exclusive, sans alliances particulières, de façon à prévenir toute division permanente du continent.

La Reine Victoria et sa famille

La reine Victoria, au crépuscule de sa vie, pose entourée de ses enfants et petits-enfants.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les funérailles d’Édouard VII

L’Europe des têtes couronnées se donne en spectacle. Pas moins de neuf souverains régnants suivent le cortège : les rois d’Angleterre, de Norvège, de Bulgarie, de Belgique, d’Espagne, de Danemark, de Grèce, de Portugal, et l’empereur d’Allemagne.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Cependant Bismarck, qui considérait l’Allemagne comme une « puissance saturée », se montra prudent : il n’imposa pas de rupture trop grave avec la période antérieure. Ses successeurs furent moins prudents et l’on vit se constituer deux systèmes d’alliances antagonistes.

Le président Raymond Poincaré à Saint-Pétersbourg

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La première décision prise par Berlin après le départ de Bismarck en 1890 fut lourde de conséquences : on ne renouvela pas le traité de réassurance conclu avec la Russie en 1887, renonçant ainsi à l’équilibre que l’ancien chancelier avait malgré tout voulu maintenir.

Désormais Berlin s’appuierait exclusivement sur la Triplice germano-austro-italienne signée en 1882, dans une logique explicite qui n’était plus celle de l’équilibre européen, mais celle de l’efficacité du système d’alliances en cas de guerre. Cela accéléra le processus de coupure de l’Europe en deux.

En effet, la Russie, rejetée par Berlin, se rapprocha de la France : les deux nations conclurent en 1891-1892 une alliance politique et militaire. À partir de 1898, avec le renforcement de l’Alliance franco-russe, la conclusion de l’Entente cordiale franco-britannique de 1904 et celle de l’entente anglo-russe de 1907, la division de l’Europe prit forme : désormais la Triple-Entente s’opposait à la Triplice. Certes, l’équilibre européen était maintenu, mais le Concert européen s’en trouvait dégradé et perverti.

Deux grands facteurs de dissonance : les politiques allemande et française

À Berlin, Guillaume II se lança dans la construction d’une grande flotte de guerre, destinée à soutenir les ambitions de sa politique mondiale, sa Weltpolitik. Celle-ci compromettait gravement les rapports avec Londres, alors qu’ils avaient été généralement bons auparavant. Mais dans le délitement progressif du Concert européen, la France de Delcassé, ministre des Affaires étrangères de 1898 à 1905, eut aussi sa part. D’emblée, celui-ci avait manifesté sa volonté de renforcer l’alliance franco-russe, ce qu’il fit lors de sa première visite à Saint-Pétersbourg, en 1899.

Avec l’Angleterre, il conclut l’Entente cordiale le 8 avril 1904. L’ensemble du contentieux colonial entre les deux pays était réglé. Delcassé a indéniablement conçu son système diplomatique visant à isoler l’Allemagne très tôt et de façon systématique. Il s’écartait décidément des concepts et des pratiques multilatérales du Concert européen : l’équilibre européen n’était plus, à ses yeux, au mieux qu’un équilibre des forces. Dans ce contexte, on assista à partir de 1905 à une succession de graves crises, jusqu’à l’accès final de 1914. La première eut lieu en 1905 à propos du Maroc, dont la France voulait faire un protectorat, ce à quoi le Reich s’opposait. En 1908, profitant du net affaiblissement de la Russie à la suite de sa défaite devant le Japon en 1904 et de la révolution de 1905, l’Autriche-Hongrie annexa la Bosnie-Herzégovine. Cette décision provoqua une grave tension européenne, parce qu’elle modifiait l’équilibre dans les Balkans aux dépens de la Russie ; finalement celle-ci, à laquelle la France et la Grande-Bretagne conseillèrent la prudence, s’inclina l’année suivante. Cette affaire ouvrit une série de crises à intervalles rapprochés, qui montraient l’essoufflement du Concert européen, même si celui-ci fonctionnait toujours et parvenait à calmer les choses ou du moins à localiser les foyers de conflit. La dynamique générale était la suivante : la France, la Grande-Bretagne et la Russie résistaient à ce qui était perçu comme une volonté d’hégémonie allemande, mais qui était souvent une réaction allemande à la perception qu’avait le Reich de son encerclement. Le système entrait en résonance.

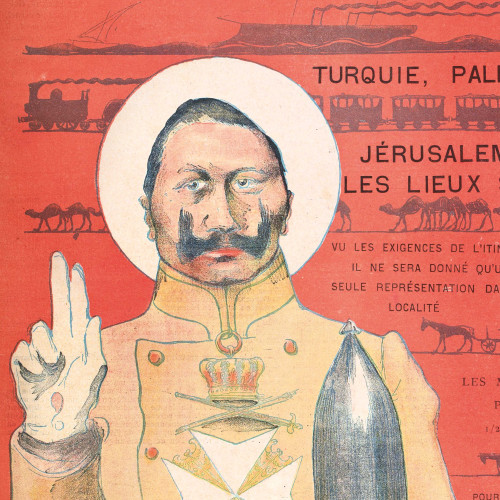

Guillaume II (1859-1941)

Guillaume II, membre de la maison des Hohenzollern, a accédé jeune au pouvoir. Il est, en 1914, une figure bien connue, suscitant des réactions contrastées. Son goût pour les uniformes et les parades militaires, ses déclarations à l’emporte-pièce, son appui au développement de la flotte de guerre allemande, ses liens avec l’aristocratie militaire prussienne le font parfois passer pour un belliciste, notamment à l’étranger. Sur la scène intérieure allemande, on sait que l’empereur, dilettante, fantasque, passant très vite de l’enthousiasme à l’abattement, n’a rien d’un vrai guerrier.

L’assassinat de François-Ferdinand, qu’il apprécie, indigne Guillaume II. Aussi assure-t-il, le 5 juillet, l’ambassadeur austro-hongrois de l’appui allemand à une réaction autrichienne ferme contre la Serbie, même en cas d’intervention russe. Du 6 au 25 juillet, Guillaume II part en croisière et laisse agir ses ministres. Rentré à Berlin, il prend connaissance le 28 juillet de la réponse serbe à l’ultimatum austro-hongrois, qu’il juge d’abord satisfaisante. Mais le même jour intervient la déclaration de guerre austro-hongroise à la Serbie. Guillaume II soutient son allié, mais espère, encore le 1er aout, localiser le conflit.

Le 4 août, son message aux députés, marqué par la formule « Je ne connais plus de partis, je ne connais que des Allemands », recueille l’approbation générale. F. L.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Tournée de Guillaume II

Le peintre et dessinateur Jean Veber (1868-1928) forma avec son frère chroniqueur Pierre (1869-1942), sous le pseudonyme « Les Veber’s », un tandem particulièrement brillant et populaire dans la presse satirique autour de 1900. Si un esprit anarchisant et une tendance au jeu de massacre tous azimuts caractérisent leur production, Jean Veber est avant tout un nationaliste passionné, et à ce titre les souverains étrangers, Guillaume II en premier lieu, sont ses cibles privilégiées. Un des plus retentissants coups d’éclat des Veber’s fut ce numéro du Rire, ridiculisant avec une férocité peu concevable aujourd’hui la « parade de l’impérial cabotin » au Proche-Orient (P. Veber, L’œuvre lithographié de Jean Veber, Paris, Floury, 1931), qui suscita une protestation officielle de l’ambassadeur d’Allemagne ; ils récidiveront peu après, aux dépens des Anglais cette fois, et avec plus de violence encore, dans un numéro de L’Assiette au beurre consacré à la guerre du Transvaal. La confrontation entre le dessin original et la page imprimée permet de bien percevoir comment Veber a su combiner et détourner les codes de l’affiche de cirque et de la peinture sacrée byzantine. Extrêmement théâtralisé et ponctué de visites et de gestes symboliques, le long voyage accompli par Guillaume II en Turquie, Syrie et Palestine avait pour objectif de renforcer les liens diplomatiques et économiques entre les empires allemand et turc, et notamment d’assurer à l’Allemagne la concession du chemin de fer entre Constantinople et Bagdad.

© Bibliothèque nationale de France

|

© Bibliothèque nationale de France

L’épisode suivant se noua autour de la seconde crise marocaine, en 1911. On put constater que les excitations nationalistes se renforçaient en Allemagne et en France. L’Italie profita de la situation pour réaliser ses projets sur la Tripolitaine : à la suite d’une guerre contre la Turquie déclenchée en septembre 1911, le traité de Lausanne d’octobre 1912 lui attribua cette région historique de la Libye, ainsi que les îles du Dodécanèse. Les répercussions sur les Balkans furent très importantes : elles conduisirent aux deux guerres balkaniques de 1912 et 1913. En 1912, la Serbie, la Bulgarie et la Grèce, avec les encouragements secrets et fort déstabilisants de la Russie, attaquèrent en effet la Turquie affaiblie.

Celle-ci perdit ses derniers territoires en Europe, à l’exception d’Istanbul et d’une petite partie de la Thrace, par le traité de Londres (1913), conclu sous la médiation des grandes puissances. Mais l’année suivante, la Roumanie, la Serbie et la Grèce attaquèrent la Bulgarie, qui à leurs yeux avait bénéficié d’une façon excessivement avantageuse du traité de Londres ; le conflit concernait principalement le partage de la Macédoine entre la Serbie et la Bulgarie. Celle-ci fut écrasée et perdit la plus grande partie de ses conquêtes de l’année précédente (traité de Bucarest). Finalement, les deux grands bénéficiaires de ces deux guerres étaient la Grèce et surtout la Serbie, qui doublait sa population et son territoire – pour la plus grande inquiétude de l’Autriche – et qui avait même failli accéder à l’Adriatique, ce que Vienne parvint tout de même à empêcher. Le Concert européen avait fonctionné pour la dernière fois : par une négociation difficile mais permanente (qui eut lieu dans le cadre d’une conférence d’ambassadeurs dite « conférence de Londres »), on parvint à maintenir le conflit localisé. Les grandes puissances européennes arrivèrent donc à gérer encore une fois le déclin de la Turquie d’Europe et à arbitrer les rivalités grandissantes des nations balkaniques entre elles. Une fois de plus, la notion d’équilibre européen avait modulé la réalisation des aspirations nationales dans les Balkans.

Le risque d'un embrasement de l'Europe

Seulement, la plupart des puissances commençaient à intérioriser la possibilité d’une grande guerre européenne. Il faut reconnaître ici qu’incontestablement la Russie et la France durcissaient elles aussi leur politique.

En Russie, le gouvernement du tsar se montrait toujours plus actif dans les Balkans et était bien décidé à ne pas céder lors de la crise suivante, que tout le monde attendait avec fatalisme. D’autre part, il développait des objectifs de plus en plus ambitieux contre une Turquie très affaiblie, à laquelle il comptait bien enlever Constantinople et les détroits des Dardanelles et du Bosphore.

En France, Raymond Poincaré devint président de la République au début de 1913. Comme Delcassé, qu’il dépêcha d’ailleurs comme ambassadeur à Saint-Pétersbourg, il était convaincu que l’ancien Concert européen était mort : seuls comptaient désormais l’« équilibre des forces européennes » et les alliances. L’équilibre était tout au plus un équilibre entre les deux systèmes d’alliances opposés. Il fallait donc renforcer davantage l’alliance avec la Russie (ce que Delcassé réussit à faire, tandis que les états-majors français et russe se mettaient d’accord sur une stratégie très offensive contre l’Allemagne en cas de guerre) et, à défaut d’alliance formelle avec Londres, poursuivre néanmoins avec l’Angleterre les conversations d’état-major commencées à la suite des crises marocaines.

Raymond Poincaré (1860-1934)

Avocat lorrain, député puis sénateur, il mène une précoce et brillante carriere ministérielle. Issu du centre-gauche républicain et laïque, lié aux modérés du centre-droit, il est président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de janvier 1912 à janvier 1913, élu président de la République le 17 janvier 1913. Ce patriote ardent, tenace et travailleur, partisan de la loi des trois ans (qui allonge d’un an la durée du service militaire), entend influencer la politique étrangère de la France. Il pousse au resserrement des alliances et à la fermeté contre l’Allemagne. Depuis juin 1914, il cohabite avec le gouvernement Viviani, plus à gauche que lui et fort pacifique. Poincaré ne cache guère, dans ses notes journalieres, son avis réservé sur les aptitudes du président du Conseil. Lors du voyage (du 15 au 29 juillet) qui les mène tous deux en Russie – ils y séjournent du 20 au 23 juillet –, il donne le sentiment, tout en respectant les apparences, d’avoir pris de l’ascendant sur Viviani. Face à la crise diplomatique de l’été, Poincaré paraît moins soucieux de sauver la paix que de permettre a la France, au cas où elle serait impliquée dans un conflit général, d’y entrer dans les meilleures conditions – avec les soutiens russe et britannique. Dans son message au Parlement du 4 août, il lance la formule d’ « union sacrée », pour caractériser l’unanimité qui doit réunir les Français dans un effort de défense patriotique.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

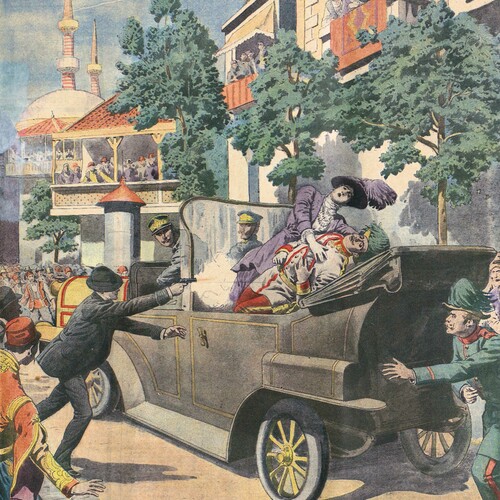

En effet, seule une forte Triple-Entente pouvait dissuader l’Allemagne de déclencher la guerre. Si celle-ci pourtant éclatait (et c’était désormais pour des dirigeants comme Poincaré et Delcassé une éventualité fort probable), la France ne devrait son salut qu’à ces alliances renforcées et à son propre effort militaire (passage du service militaire de deux ans au service de trois ans en 1913). Le seul grand pays qui restait fidèle au Concert, malgré la rivalité navale qui l’opposait toujours plus à l’Allemagne, était la Grande-Bretagne. La crise suivante allait marquer l’échec du Concert européen et le déclenchement de la guerre européenne. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, l’archiduc-héritier d’Autriche, François-Ferdinand, fut assassiné par des nationalistes serbes, qui étaient en liaison avec les services secrets de Belgrade.

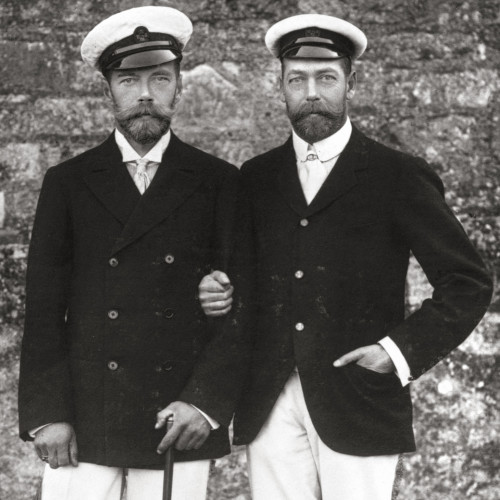

George V, roi d’Angleterre et le tsar de Russie

Autant que la sociabilité estivale entre familles parentes et adeptes de régates, ces photographies évoquent le rapprochement entre l’Angleterre et la Russie au sein de la Triple-Entente, suite à un accord signé en 1907.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les familles royales d’Angleterre et de Russie (Nicolas II, Édouard VII)

Autant que la sociabilité estivale entre familles parentes et adeptes de régates, ces photographies évoquent le rapprochement entre l’Angleterre et la Russie au sein de la Triple-Entente, suite à un accord signé en 1907.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Estimant qu’il en allait de la survie de la double monarchie, Vienne décida de se saisir de cette occasion pour régler son compte à la Serbie. À la différence de 1912 et 1913, Berlin ne conseilla pas à l’Autriche la modération mais la soutint, de peur de voir son dernier allié gravement affaibli. La Russie décida le 25 juillet de soutenir la Serbie, Paris de son côté ne lui donnant pas de réels conseils de modération, à la différence des crises précédentes, par crainte de compromettre l’alliance franco-russe. Le 28, Vienne déclarait la guerre à la Serbie, le 29, Saint-Pétersbourg mobilisait contre l’Autriche et le 30, les Russes, les premiers, décidaient une mobilisation générale. C’était très grave, car dès lors, personne ne voulant être en retard dans sa propre mobilisation, l’engrenage de la guerre devenait impossible à enrayer, malgré les efforts de la Grande-Bretagne pour susciter, encore le 30 juillet, une conférence européenne. Le 1er août, le Reich mobilisait à son tour et déclarait la guerre à la Russie, adressait un ultimatum à la Belgique pour qu’elle laissât passer les forces allemandes et déclarait la guerre à la France le 3 août. Le 4 août, à cause de la violation de la neutralité belge, Londres déclarait la guerre à l’Allemagne. Ajoutons cependant, pour mieux comprendre l’apparence inéluctable de cet enchaînement, que les enjeux n’avaient pas aux yeux des responsables de l’époque la tragique importance que nous savons aujourd’hui : personne n’imaginait une guerre de cinq ans ; on pensait à un rapide « coup de torchon », après lequel on établirait un nouvel équilibre européen, certes fort pénible pour les vaincus.

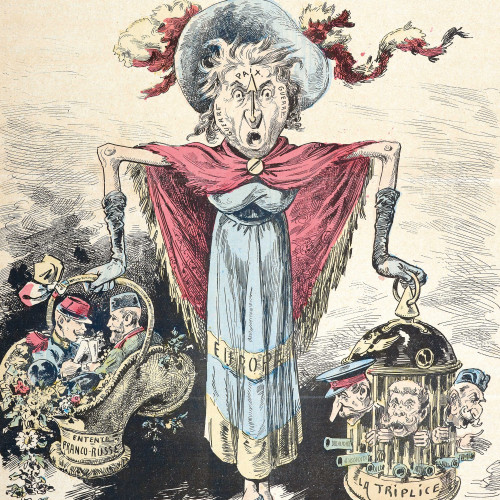

L’Équilibre européen

L’alliance franco-russe, fastueusement célébrée en 1893, consacre la division de l’Europe en deux systèmes d’alliance antagonistes censés assurer l’équilibre du continent (la Grande-Bretagne rejoindra l’Entente en 1904).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L'échec du Concert européen

La raison la plus couramment invoquée à l’époque pour expliquer l’échec du Concert européen était celle de la corruption du système par la volonté bismarckienne, après 1871, de constituer une alliance permanente dès le temps de paix contre la France, ce qui était tout à fait contraire à l’esprit de collaboration entre les grandes puissances à la base du Concert européen et devait entraîner, par réactions successives, la division du continent en deux alliances rivales. Il est vrai que l’existence de deux alliances opposées, fondées sur des textes gardés secrets et reposant toutes deux sur des systèmes militaires qui donnaient une prime considérable à celui qui mobilisait le premier et donc anticipait l’irréparable, était en soi profondément déstabilisante.

Outre cette explication relevant de la diplomatie et de la technique militaire, qui garde sa valeur, il faut bien constater que les arrière-pensées de part et d’autre dépassaient la capacité du Concert européen à gérer les crises. Les intérêts en cause étaient trop importants : obsession de la survie pour l’Autriche-Hongrie, obsession pour Berlin de perdre son dernier allié et de se retrouver seul devant une alliance franco-russe de plus en plus puissante ; ampleur des objectifs de la Russie, qui supposaient la défaite du Reich, de l’Autriche-Hongrie et de l’Empire ottoman, et qui répondaient aussi aux problèmes de politique intérieure d’un régime tsariste en crise depuis la révolution de 1905 ; craintes de la France devant la puissance croissante de l’Allemagne et souci de conforter l’alliance avec la Russie en la soutenant dans la crise de juillet 1914.

Nicolas II (1868-1918)

Nicolas II et le tsarévitch en tenues militaires, vers 1916

Nicolas II, influencé par le panslavisme de son entourage, ne peut laisser la Serbie seule face à l’Autriche-Hongrie. La Russie se considère en effet comme la protectrice des populations slaves, et le tsar n’a pas oublié l’affront de l’annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908. Les tractations sont particulièrement nombreuses entre l’Allemagne et la Russie.

Guillaume II presse son cousin « Nicky » de garder la tête froide et de rester en dehors du conflit austro-serbe, sans toutefois retenir et tempérer l’Autriche. C’est la mobilisation partielle en Russie, dans les districts proches de l’Autriche, qui provoque le basculement général. Le 30 juillet, Nicolas II signe l’ordre de mobilisation, malgré l’avis de l’impératrice et des milieux pro-allemands, puissants à la cour : « Je pense à la responsabilité que je dois assumer. Tu penses que cela coûtera la vie à des milliers de Russes. Sazonov, tu m’as convaincu mais c’est le jour le plus triste de ma vie. » L’Allemagne se déclare en état de guerre le 31 juillet. Dès le lendemain, elle déclare la guerre à la Russie. Nicolas II s’adresse le 2 août à la population enthousiaste depuis le balcon du Palais d’hiver : « La Russie est enfin réunie. » F. M.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

D’autre part, et on ne l’a pas assez souligné, il existait un accord entre Paris et Saint-Pétersbourg pour réduire de façon drastique la puissance allemande, considérée comme hégémonique, et exploiter l’éclatement, jugé probable à terme, de l’Autriche-Hongrie. Plus fondamentalement encore, la crise de 1914 s’explique par un profond et double changement dans la nature de la vie politique des pays européens et de leur culture politique depuis la fin du 19e siècle, changements qui entraînèrent une modification des valeurs dominantes de la vie internationale. Le Concert européen reposait en effet sur un ensemble de valeurs de civilisation qui étaient portées par des élites dirigeantes encore peu nombreuses et largement aristocratiques, pour lesquelles les affaires de l’Europe étaient finalement, au figuré mais aussi au propre, des affaires de famille. Or, depuis la fin du siècle précédent, la démocratisation de la vie publique, plus ou moins étendue mais partout nette, et l’arrivée au pouvoir de couches nouvelles remettent en cause ce véritable club international qui avait géré jusque-là les affaires européennes.

Bien entendu, ce club est radicalement remis en cause par l’internationalisme des socialistes marxistes, mais on voit se développer dans les milieux de la gauche non socialiste, en France mais aussi au niveau européen, en particulier chez ces nationalités que l’on prend l’habitude de qualifier d’« opprimées », un courant radical qui rejette les empires (de Russie et d’Autriche-Hongrie) et le principe même du Concert européen. En outre, les nationalismes de droite contestent eux aussi le Concert européen. D’autre part, le libéralisme issu des Lumières est battu en brèche par de nouveaux courants, par le marxisme certes mais aussi, de façon sans doute plus immédiatement grave à l’époque, par différentes formes de « darwinisme social », qui se traduisent en matière internationale par le recul de la notion de communauté européenne, et en particulier par le développement en Allemagne du pangermanisme, en Russie du panslavisme, c’est-à-dire par l’affirmation de solidarités quasi raciales transcendant les frontières étatiques et plus fortes que la communauté de civilisation européenne. Quand, en 1913, le chancelier Bethmann Hollweg (pourtant modéré) parle devant le Reichstag d’un conflit fondamental entre le Deutschtum et le Slaventum, l’Europe est évidemment bien malade.

Lien permanent

ark:/12148/mm0pzfvrhfrq