La structure familiale

© Bibliothèque nationale de France

Une famille nombreuse

© Bibliothèque nationale de France

La famille de la fin du Moyen Âge est une famille nombreuse. Son modèle est celui du noyau conjugal avec plusieurs enfants, jusqu’à huit ou dix. Cette famille « nucléaire » n’est pas plus stable que celle d’aujourd’hui, mais pour des raisons différentes : le divorce est interdit par l’Église, même si dans la haute aristocratie la séparation entre les époux existe dans les faits ; en général, c’est la mort qui sépare les familles. Le père décède souvent avant la mère, obligeant celle-ci à se remarier pour nourrir sa progéniture.

La plupart des enfants habitent donc avec un beau-père, parfois avec une belle-mère ou « marâtre ». Eux-mêmes ne sont pas épargnés par la mort. Un enfant sur trois n’atteint pas l’âge de 5 ans, un sur deux seulement fête ses 20 ans…

Ce n’est qu’une moyenne : aux périodes fastes, les enfants survivent majoritairement ; à d’autres, comme pendant la Peste noire de 1348, ils décèdent presque tous. Malgré la fragilité de leur existence, qui rend toujours incertaine aux yeux des parents leur survie au-delà des premiers mois, les enfants sont désirés et entourés d’affection.

Scène de la vie familiale : les Francs en Terre sainte

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La structure familiale

Le père

Le père est proche de ses enfants. Il a, prioritairement, la responsabilité de les élever et de les protéger, de les former à la vie noble ou de les initier aux travaux agricoles ou artisanaux. Filles et garçons l’accompagnent aux champs, aux vendanges ou au marché pour vendre les produits de la terre. Mais il partage aussi les fonctions féminines traditionnelles jusqu’aux plus humbles gestes de la puériculture. Dans les milieux populaires, en effet, il n’hésite pas à donner le bain aux bébés, à faire cuire leur bouillie et à les faire manger. Il prend part à leurs jeux, les surveille et les soigne quand ils sont malades. À chaque nouvelle naissance, le père est tout particulièrement sollicité, car la mère, rendue impure par son accouchement et les suites de couches, est soumise à une obligation sociale et religieuse qui la contraint à garder le lit entre trente et quarante jours après la naissance, jusqu’à ses « relevailles », sa purification à l’église. Pendant cette quarantaine, le père trop pauvre pour entretenir une servante – ce qui est le cas de la majorité des familles rurales ou artisanes – doit continuer son activité professionnelle tout en assurant la totalité des tâches domestiques : le ménage, les courses, l’épuisant approvisionnement en eau, la cuisine, sans omettre les soins des enfants déjà nés. Tout va bien si un (ou une) aîné(e) est assez grand(e) pour l’assister. Mais, l’intervalle entre deux naissances ne dépassant pas deux ans, le cas le plus répandu dans les premières années de la vie conjugale est sans doute celui d’un père surchargé de très jeunes enfants échelonnés entre 2 et 6 ans, s’évertuant à tenir la maison sous le regard de son épouse alitée !

La couvade : Père soignant le nouveau-né et rites magiques de guérison dans la province d’Arciadam

Dans certaines civilisations, en Afrique par exemple, ce sont les pères qui, lors de la naissance d’un enfant, prennent le lit et s’occupent du bébé. Les explorateurs du 13e siècle, tel Marco Polo, ont relevé cette coutume étrange à leur civilisation, mise en image à l’extrême fin du Moyen Âge.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Retour du Dauphin à Paris et entrée à la Bastille (juin 1418)

Dans la vie familiale, les pères jouaient, au Moyen Âge, un rôle qui fut longtemps sous-estimé. Ils ne se contentaient pas de porter leurs enfants (ici pour le mettre à l’abri des murs de la Bastille), mais ils les surveillaient, jouaient avec eux, les baignaient quand leur mère était alitée pour raison de santé et les soignaient quand ils étaient malades.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La mère

La mère assure, avec l’aide des aînés, voire d’une nourrice, le gros des soins aux tout-petits, qui demeurent longtemps dépendants d’elle en raison d’un allaitement de longue durée. Elle transporte le dernier-né partout grâce à un porte-bébé en tissu ou en bois, ou à un petit berceau qu’elle porte sur la tête. Elle allaite en public, où qu’elle soit. Elle cuisine pour les enfants. Mais elle assume encore bien d’autres rôles, qu’on aurait crus réservés au père. C’est elle qui se voit chargée de l’éducation morale et de l’instruction catéchistique, sur laquelle, surtout en milieu rural, elle en sait plus que les hommes de la famille. En ville, les mères sont même capables d’enseigner les rudiments de l’instruction intellectuelle. Depuis le 13e siècle, bien des épouses de petits artisans savent lire, écrire et compter, savoirs indispensables à l’exercice de leur profession, car elles aident leur mari.

La jeune accouchée

Le théâtre de Térence est très lu au Moyen Âge. Sur cette enluminure qui illustre une scène de L’Hécyre, que l’on traduit par « la belle-mère », le jeune Pamphyle parle avec son père et son beau-père. Ce dernier rend visite à sa fille, qui vient d’accoucher. Après l’accouchement, la mère a l’obligation de rester alitée jusqu’au moment des relevailles, la purification rituelle qui se déroule à l’église quarante jours après la naissance. Cette période lui permet de retrouver ses forces et oblige son époux à s’impliquer dans le ménage, les soins de puériculture et l’éducation de ses autres enfants.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Grands-parents, oncles et tantes

Les enfants ont peu de contacts avec leurs grands-parents. Du côté maternel, ces derniers habitent souvent dans une ville différente ; du côté du père, souvent plus âgé que la mère, les grands-parents sont généralement décédés depuis longtemps. Seuls les membres des grandes familles, qui rassemblent plusieurs générations sous le même toit d’un château ou d’une vaste propriété, accueillent parfois un aïeul survivant, lequel s’occupe alors avec tendresse des plus jeunes.

Les oncles et les tantes contribuent également à leur éducation. Dans les milieux aristocratiques, les oncles, notamment maternels, assurent la formation chevaleresque de l’enfant. On connaît moins leur rôle dans les milieux modestes.

Les six âges de l’homme

Au centre se tient l’enfant de moins de 7 ans, en longue robe verte, couleur de la jeunesse. Il est tenu par le poignet par le vieillard aux cheveux blancs et à la robe d’un bleu terni, de faible prix, assis sur un banc, devant la cheminée, et s’appuyant sur une canne : les deux extrémités de la chaîne de la vie se rejoignent. On dit communément que les grands vieillards retombent en enfance, qu’ils perdent leurs dents, qu’ils ne parlent plus avec sagesse... L’artiste a imaginé de rassembler symboliquement ces deux âges comparables par la dépendance et le défaut de sagesse.

À droite, l’enfant de plus de 7 ans, en robe brune, et l’adolescent de 14 ans, en robe rouge : il est à l’âge de l’université et argumente un discours avec ses mains. Ils sont tournés vers l’extérieur, devant une fenêtre ; leur mise en situation signifie qu’ils ont encore tout à découvrir. L’enfance et la jeunesse sont du côté du dehors. De l’autre côté du groupe constitué par le petit enfant et le vieillard se tiennent deux étapes de la maturité : eux aussi sont à l’âge du savoir, ce qui se repère aux mouvements de leurs mains, qui signalent un dialogue, et à l’âge de la reproduction, ce que manifeste fortement un grand lit à courtines paré de tissu rouge. Ils sont à l’âge du dedans, de la vie domestique ou de bureau.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Parrains et marraines

À la fin du Moyen Âge, leur rôle est plus symbolique que pratique, et limité aux grands moments de la vie : les parrains et marraines, par exemple, mènent le nouveau-né sur les fonts baptismaux et portent l’enfant défunt au cimetière. Ils sont censés être les garants de l’enfant auprès de l’Église et doivent, en théorie, lui enseigner les rudiments de la foi ; dans la pratique, c’est la mère qui se charge de cette tâche.

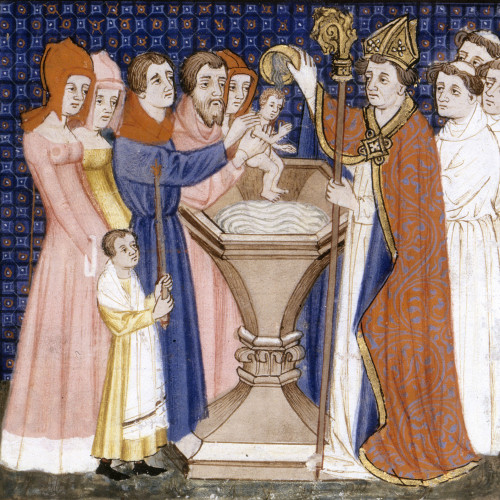

Parrains et marraines : le baptême

Parrains et marraines jouent, dans la famille, un rôle majeur mais plus symbolique que quotidien : il s’exerce davantage lors des rites de passage (baptême, confirmation, enterrement). S’ils sont théoriquement responsables devant Dieu de l’éducation chrétienne des enfants, c’est en réalité la mère (ou le curé) qui assuraient une instruction religieuse minimale. Chaque enfant peut avoir plusieurs parrains et marraines, qui constituaient un réseau de relations indispensables lors de l’accès à la vie adulte et au monde du travail.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La procession baptismale

Lors du baptême, qui intervient très tôt après la naissance de peur que l’enfant ne décède et que son âme soit privée de paradis, seul le père peut assister à la cérémonie, présidée par parrains et marraines : la mère, en effet, doit rester alitée quarante jours (si sa condition sociale le lui permet), jusqu’à ses relevailles publiques à l’église paroissiale.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La nourrice

La nourrice est en tout point une mère de substitution, surtout lorsqu’elle vit au foyer des parents. Sa fonction principale est d’allaiter l’enfant dont elle a la charge, parfois jusqu’à l’âge de 2 ou 3 ans. Elle joue aussi un rôle essentiel dans l’éducation et le soutien psychologique des petits. Elle est présente dans tous les milieux, dès qu’une famille, même rurale, est assez aisée pour payer ses gages. Les sentiments mutuels d’affection qui se nouent entre les enfants et leur nourrice, qui habite souvent au foyer parental, sont si forts que les parents s’en plaignent, redoutant de se voir supplantés dans le cœur de leurs propres enfants.

Si l’on en croit les médecins de l’époque, la nourrice idéale doit avoir entre 25 et 30 ans, être en bonne santé, avoir un heureux caractère pour ne pas rendre l’enfant triste, être dotée d’une intelligence certaine pour ne pas le rendre sot. Elle doit ressembler le plus possible à la mère, car on croit que, par le lait, la femme continue de façonner l’apparence physique et l’esprit du bébé, et de lui transmettre la mémoire familiale ; dans les faits, néanmoins, les familles riches d’Italie ou de la France du Sud n’hésitent pas à engager des esclaves noires… La nourrice n’a pas le droit d’être enceinte, car le lait d’une femme qui attend un enfant est jugé nocif. Les contrats d’engagement des nourrices prévoient ce cas de figure et sa sanction : le renvoi immédiat.

Unis jusque dans la mort

La mort de la nourrice entraîne celle de l’enfant.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le choix de la nourrice

La mère presse le sein d’une candidate à la fonction de nourrice pour vérifier la qualité de son lait.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les frères et les sœurs

Très souvent, la mère est retenue dehors toute la journée : à la campagne, les travaux agricoles ne manquent pas ; à la ville, elle peut être porteuse d’eau ou vendeuse de rue. Prendre un bébé avec soi dans ces conditions n’est pas toujours facile. Quand une famille ne peut s’offrir le luxe d’une nourrice, la garde des tout-petits est alors confiée aux aînés, garçons ou filles, parfois dès 3 ans. Selon leur âge, il peut s’agir d’une responsabilité de quelques minutes ou de quelques heures. Le premier-né, évidemment, n’a pas cette chance ; la mère doit se résoudre à le laisser à la maison sous la protection d’un saint… Ces pratiques peu fiables sont la cause d’accidents domestiques variés qui entraînent la mort de nombreux enfants.

Pour autant, avoir des frères et sœurs ne constitue pas seulement une responsabilité écrasante : comme le rappelle joliment un poème juif du 12e siècle, composé en Espagne, l’enfant est « le rire de ses frères ». Dans un monde où les pères laissent souvent des enfants orphelins, l’établissement de bonnes relations entre frères et sœurs est une obligation de survie. Face aux tâches de la vie domestique, garçons et filles sont sur le même plan. C’est leur rang dans la fratrie qui leur confère leur rôle social ; l’aîné, quel que soit son sexe, est toujours investi d’une responsabilité de type parental.

Lien permanent

ark:/12148/mmx22fn1mxf49