-

Article

ArticleLe livre arabe

-

AlbumSupports et formes des livres arabes

AlbumSupports et formes des livres arabes -

Article

ArticleLes supports des livres arabes

-

Album

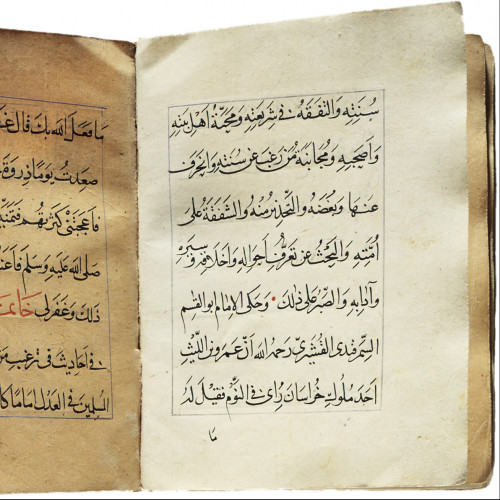

AlbumLe travail du copiste

-

Article

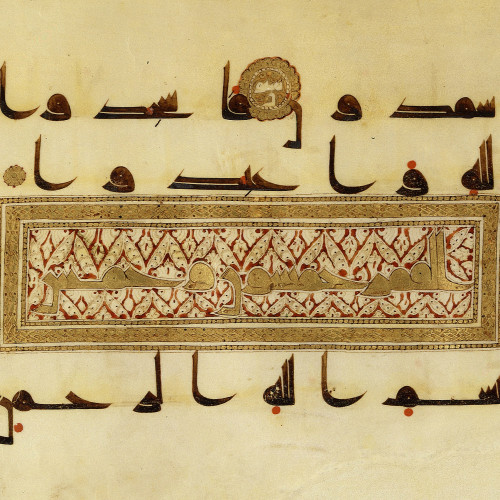

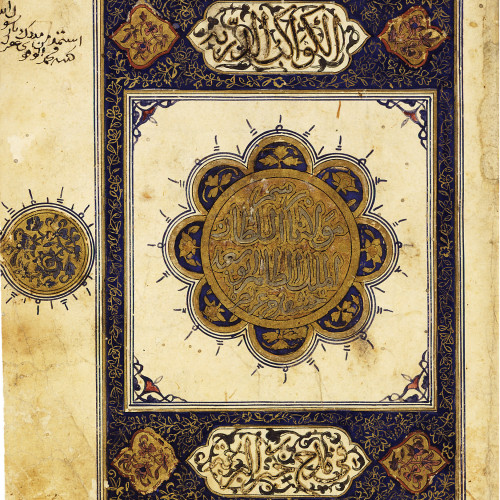

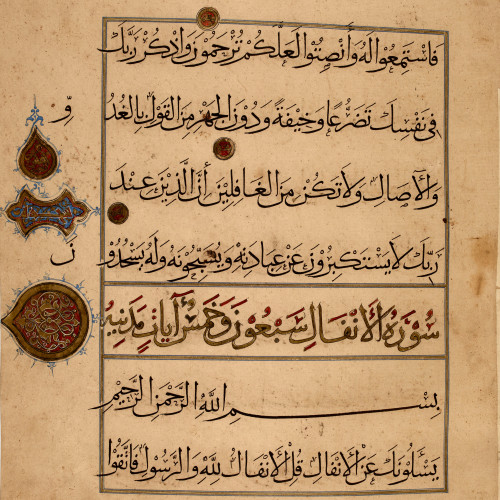

ArticleL’art non-figuratif dans les livres islamiques

-

Album

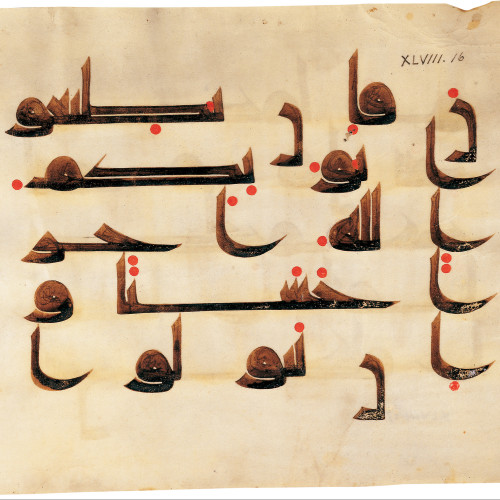

AlbumCoran et sciences religieuses

-

Album

AlbumL’art de l’enluminure

-

Article

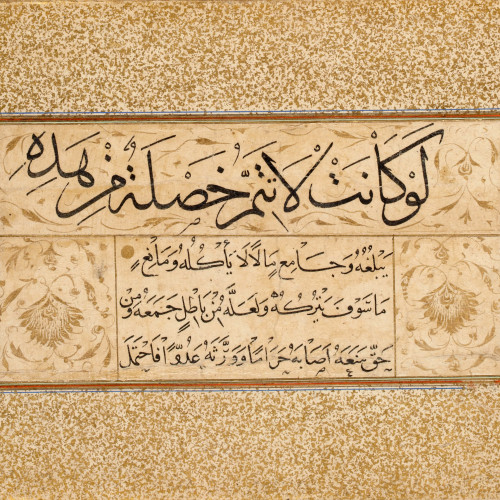

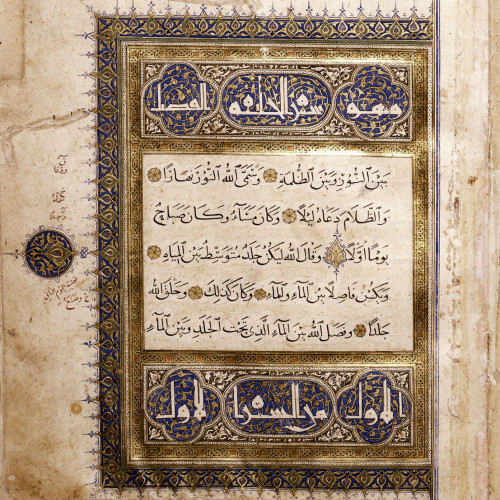

ArticleOrner les Corans et les livres profanes en Islam

-

Image à explorer

Image à explorerUne page du Coran

-

Article

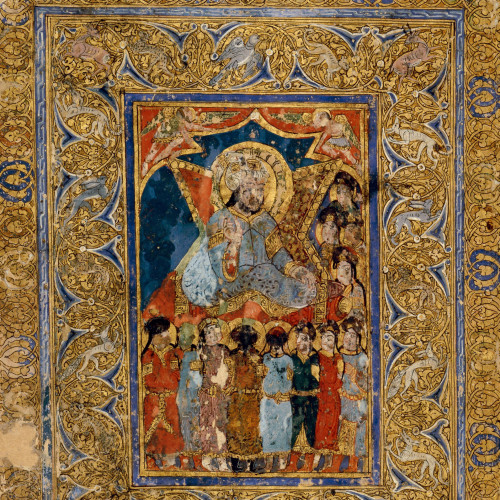

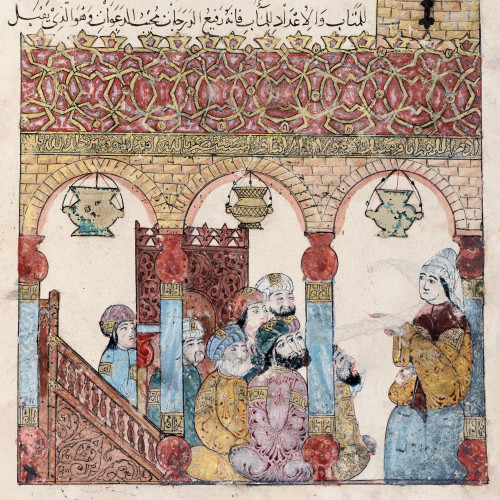

ArticleLa peinture dans les livres islamiques

-

Album

AlbumL'art figuratif en Islam

-

Article

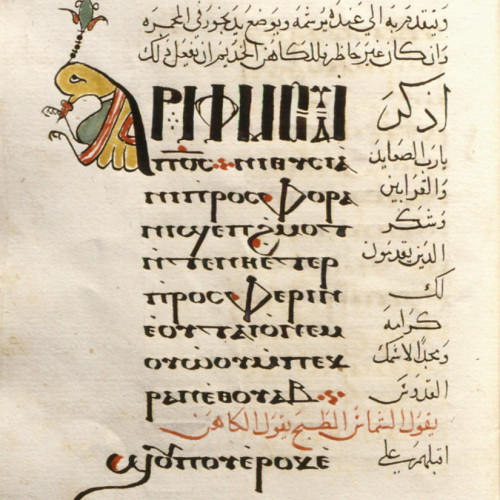

ArticleAutres traditions livresques dans le monde arabe

-

Album

AlbumManuscrit judéo-chrétien, enluminure arabe : le Pentateuque arabe 12 de la BnF

-

Article

ArticleLes formes du livre persan

-

Article

ArticleLes reliures des livres arabes

-

Article

ArticleL'imprimerie dans le monde arabe

-

Article

ArticleBibliothèques et transmission du savoir dans le monde arabe

-

Album

AlbumL'art de la reliure

-

Vidéo

VidéoLe livre de l'ascension du prophète

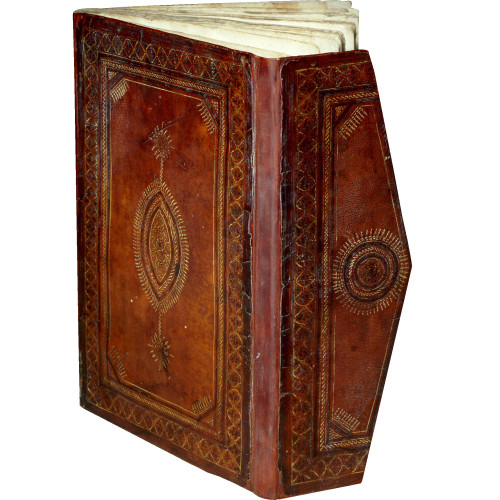

Les reliures des livres arabes

Bibliothèque nationale de France

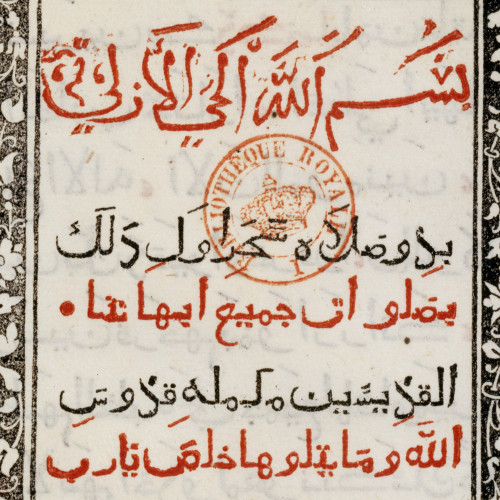

Des motifs simples et harmonieux

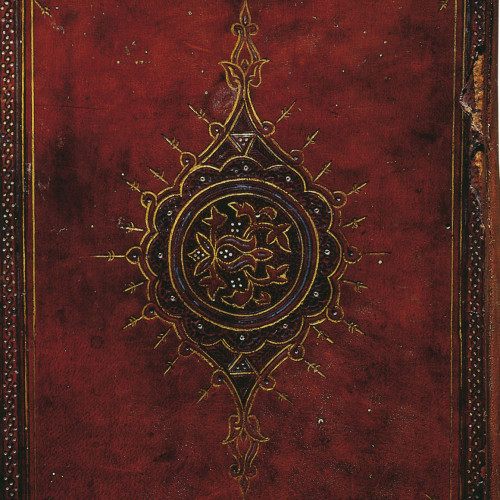

Il s’agit d’un recueil contenant l’énumération des quatre-vingt dix neuf noms de Dieu et des prières pour chaque jour de la semaine. Livre de luxe réalisé pour la bibliothèque d’un souverain qui régna au Caire de 1468 à 1496, chacune de ses pages est ornée de filets et de rosettes, dorés, tout comme les titres. On retrouve le motif central en forme de mandorle, cette fois-ci bordé de S et de traits rayonnants.

Bibliothèque nationale de France

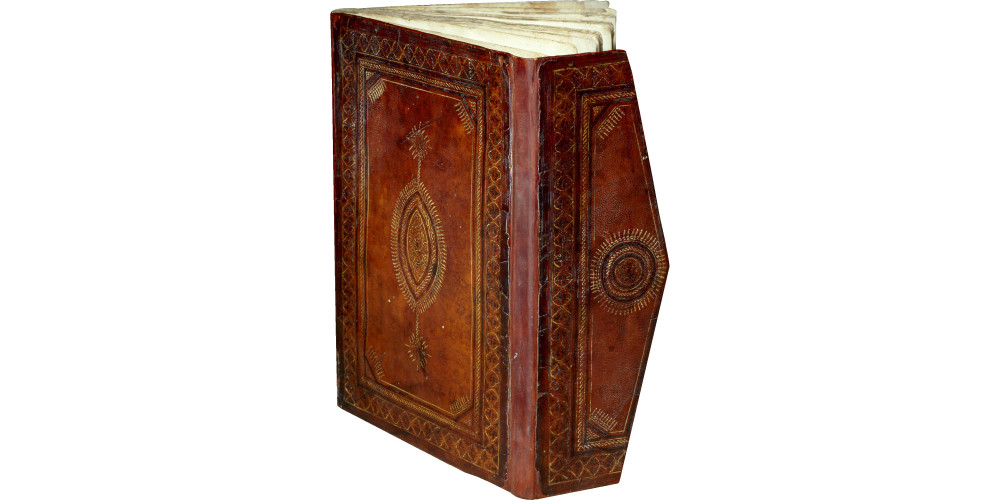

Qu’elles soient réalisées en Orient ou au Maghreb, les reliures présentent une grande unité dans leur technique de fabrication comme dans leur décor. La reliure à rabat avec ais de carton se généralise à partir du 11e siècle. Trait caractéristique des reliures du monde arabe, mais aussi de Turquie et d'Iran, ce rabat prolonge le plat inférieur pour venir s'insérer sous le plat supérieur.

C'est le cuir que l’on utilise le plus souvent pour la couvrure, mais parfois aussi le textile ou des papiers décorés. Le décor, constitué à partir de constructions géométriques dont les motifs sont parfois associés à des formes végétales, est conçu en harmonie avec celui des pages du manuscrit. La période ottomane verra l'uniformisation des motifs, au profit d'un plus grand usage de la couleur.

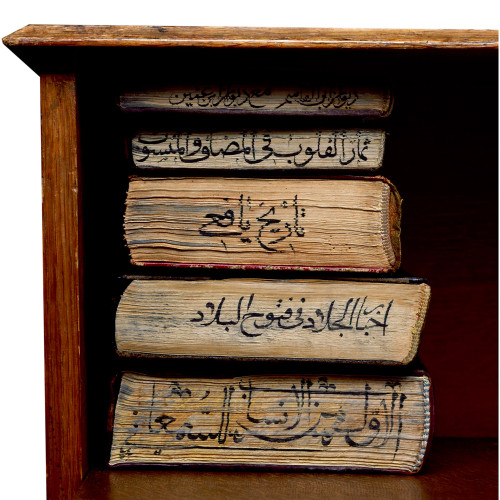

Des reliures-boîtes aux reliures à rabat

Les reliures arabes anciennes sont des sortes de boîtes qui habillent des volumes oblongs de parchemin. Constituées d’ais de bois couverts de cuir, elles se caractérisent par une paroi, également de cuir, qui ferme le coffret sur les trois côtés. Une longue lanière s’enroule autour du volume. Réservé aux corans anciens, très différents des autres textes, ce type de reliure disparaît avec les corans en parchemin de format oblong. Par la suite, les reliures les plus courantes présentent un rabat à ais de carton. Les cahiers sont cousus ensemble, une pièce de tissu est collée au dos et fixée aux ais, la tranchefile consolidant le tout. Rangés à plat, les livres sont titrés sur la tranche inférieure.

Techniques et décors des reliures

Le matériau le plus utilisé pour la couvrure est le cuir, de chèvre ou de mouton. Cependant, il existe quelques demi-reliures textiles et de nombreuses demi-reliures de papier. La disposition des motifs sur le champ fait l’objet d’une composition géométrique rigoureuse. Dans un premier temps, les décors sont estampés à froid sur des cuirs bruns. La dorure apparaît au 13e siècle, utilisée en filets, points, rondelles.

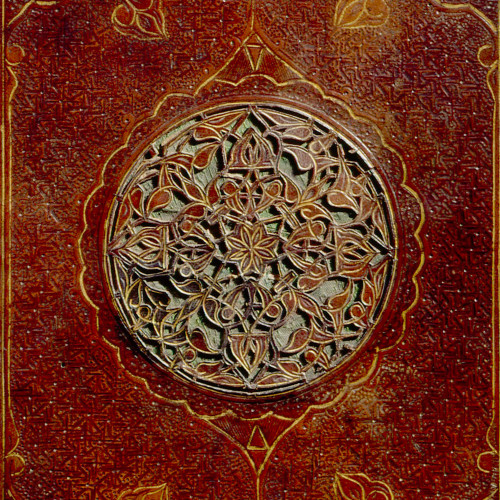

Cuir découpé sur un fond de soie verte

Chacune des reliures des volumes de ce coran, qui porte un acte de waqf du sultan Barqûq, sont différentes. Celle-ci était pourvue d’un rabat qui a disparu. La technique du cuir découpé, qui laisse ici apparaître un fond de soie verte, fut employée assez souvent dans l’Égypte mamelouke, et plus tard par les Timourides et les Ottomans pour le décor des contreplats.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Couvrure de papier marbré

Cette copie de travail d’un ouvrage sur la grammaire arabe, probablement réalisée en Turquie, porte une demi-reliure de cuir brun, avec couvrure de papier marbré. Celui-ci était connu en Turquie dès le 15e siècle. Après avoir dissous de la gomme dans de l’eau, on dispose des pigments à la surface et on crée des courants qui vont former des dessins. La feuille de papier est alors étendue sur la surface, puis soulevée, et le dessin y adhère.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les plus somptueuses reliures sont réalisées à la demande des souverains mamelouks. Leur champ est couvert d’un entrelacs ou de polygones étoilés, ou d’un motif central le plus souvent en forme de cercle ou bien d’étoile, à six, huit, dix ou douze branches, ou encore de mandorle. Découpés dans le cuir, les décors du motif central et des écoinçons laissent parfois apparaître un fond de tissu coloré. Les doublures des plats et du rabat sont souvent en cuir gaufré ou ornées de motifs semblables à ceux qui décorent les plats.

Au Maghreb plus qu’ailleurs, les larges bordures de tresses ou d’entrelacs semblent appréciées mais le répertoire des motifs reste le même qu’en Orient.

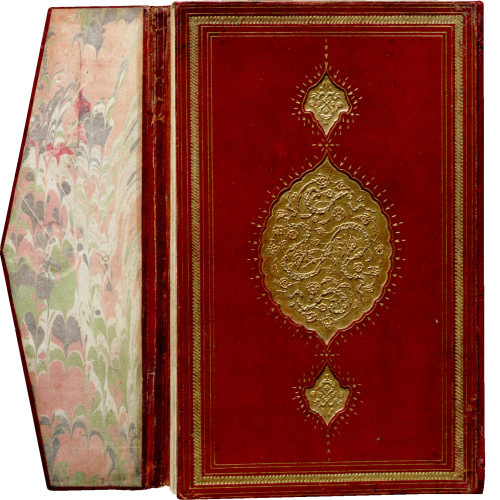

La période ottomane

Dès le 16e siècle, le décor des reliures dans le monde arabe évolue dans un contexte d’échange avec les formes artistiques des mondes turc et persan. Les cuirs utilisés sont de couleurs variées. Les plaques, permettant de réaliser une grande partie du décor en un seul estampage, connaissent une grande faveur. Des pièces de couleur peuvent être collées et estampées sur une partie évidée, donnant un plus grand relief et autorisant la polychromie. La mandorle, motif central devenu favori, contient des arabesques avec fleurs et feuilles, auxquelles peut se superposer un motif de nuages. Le décor des reliures s’harmonise avec celui des pages des manuscrits, où des arabesques à motifs végétaux ornent les frontispices dans une grande variété de couleurs. Pour les livres d’usage courant, le papier marbré et les papiers décorés sont des matériaux de couvrure très appréciés. Le Maroc, qui pourtant n’appartint pas politiquement à l’empire ottoman, développe un art de la reliure aux caractères semblables.

Élégant équilibre de la reliure ottomane

Le recueil de ’Umar ibn al-Fârid, mort au Caire en 1235, contient des poèmes mystiques évoquant l’amour divin. Il connut une grande popularité et fit l’objet de belles copies. Les motifs ornant cette reliure ottomane ont été utilisés du 16e au 19e siècles, donnant lieu à des réalisations très différentes, l’emploi des cuirs de couleur s’étant alors généralisé. Le motif central a été ici obtenu par estampage d’une plaque où figure un motif de nuages.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

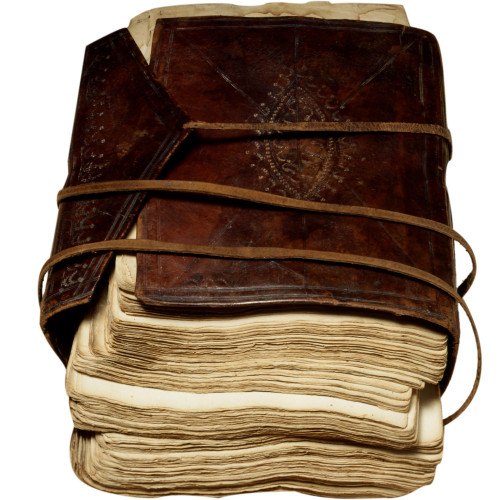

Au Sud du Maghreb

Les reliures réalisées dans ces régions jusqu’au 20e siècle sont le plus souvent souples et munies d’un rabat posé au-dessus du plat supérieur, prolongé par une lanière qui peut être enroulée autour du volume, les cahiers n’étant pas cousus ni fixés au dos, ce qui permet également de décorer celui-ci. Ces reliures présentent une grande ressemblance avec celles que l’on fabriquait en Egypte quelques siècles avant et après la conquête musulmane.

Reliure africaine à lanière

L’auteur, de la tribu des Kunta répandue au Sahara et en Afrique occidentale, vécut de 1729 à 1811. La copie a été achevée en 1836. Les cahiers n’étant pas fixés à la reliure, le dos a pu recevoir un décor de croisillons estampés. Le rabat vient se placer au-dessus du plat supérieur et se prolonge par une lanière suffisamment longue pour s’enrouler trois fois autour du volume.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Reliures persanes

En Perse, l’art de la reliure se cultive avec beaucoup de goût pour la variété. La couvrure la plus estimée est le maroquin et les reliures à recouvrement semblent avoir été les plus fréquentes. Dans les reliures persanes anciennes que nous connaissons, le décor, constitué de fers estampés à froid, est volontiers différent sur les deux plats. Le médaillon central est circulaire, souvent polylobé. À l’avènement des Timurides, à la fin du 14e siècle, l’art de la reliure donne lieu à des réalisations exceptionnelles. Motifs de cuir très finement ajourés, décors animaliers, compositions complexes où l’or est de plus en plus utilisé. Vers 1480 apparaît une technique spécifique qui, née à la cour de Herât, deviendra courante dans l’Iran du 19e siècle, la reliure laquée. Mais les autres types de reliures, estampées et souvent dorées, continuent à exister. Ce seront, surtout au 16e siècle, de grandes plaques rectangulaires au décor très riche qui couvre presque la totalité du plat, ou des reliures dont les plaques centrales, écoinçons et fleurons sont réalisés en mosaïque d’un cuir différent estampé d’un décor, ou encore des motifs de cuir ajouré qui sont collés sur des pièces de soie ou de papier de différentes couleurs.

Reliure persane à plaque

Ce manuscrit contient toutes les œuvres de l’auteur du Bustân et du Gulistân qui mourut en 1292. Il provient des ateliers de Shirâz où travaillaient une multitude d’artisans. Les plats sont estampés d’un grand décor constitué par répétition, tête-bêche d’une demi plaque à motif de mandorle polylobée, d’écoinçons et de fleurons, avec semis d’arabesques, volutes florales et nuages. Ces motifs ont été ensuite dorés au pinceau.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmm5vb6q340hj