-

Article

ArticleLe livre arabe

-

AlbumSupports et formes des livres arabes

AlbumSupports et formes des livres arabes -

Article

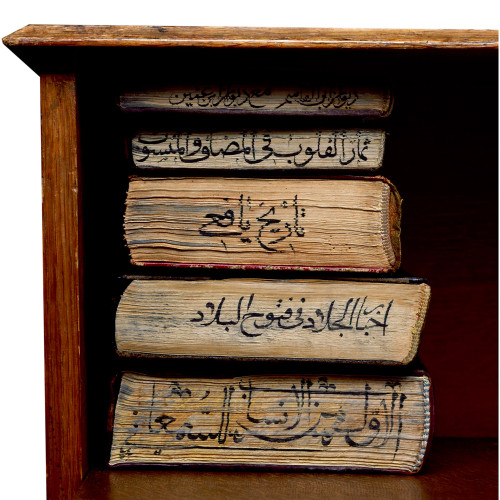

ArticleLes supports des livres arabes

-

Album

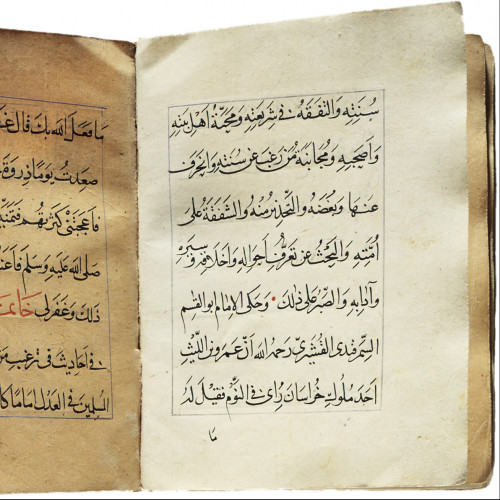

AlbumLe travail du copiste

-

Article

ArticleL’art non-figuratif dans les livres islamiques

-

Album

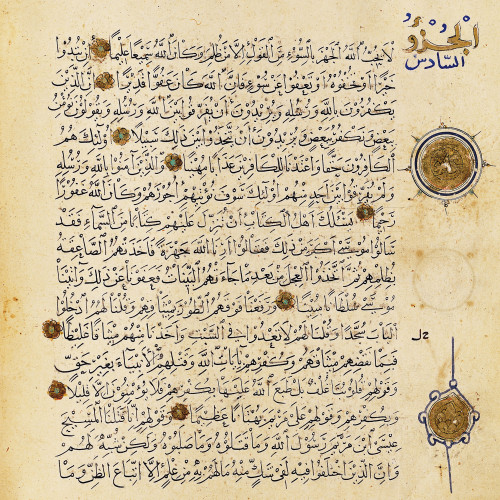

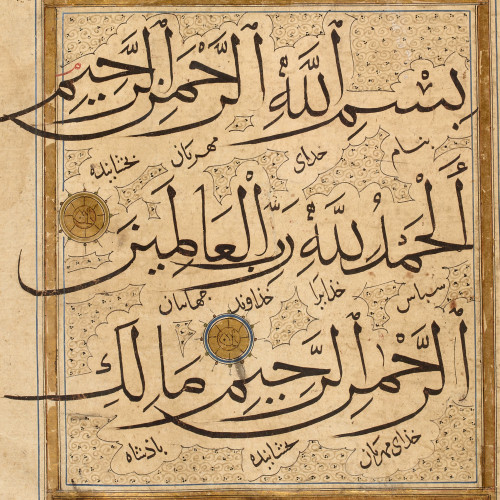

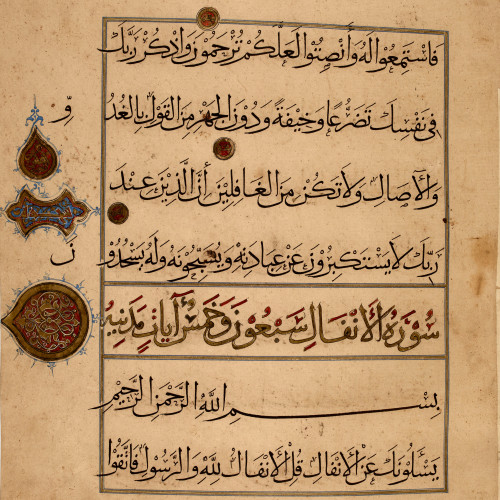

AlbumCoran et sciences religieuses

-

Album

AlbumL’art de l’enluminure

-

Article

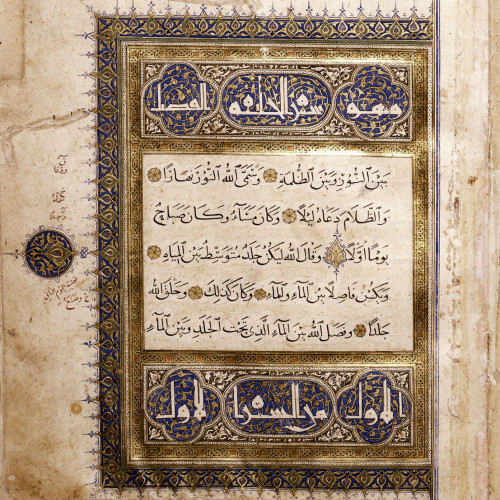

ArticleOrner les Corans et les livres profanes en Islam

-

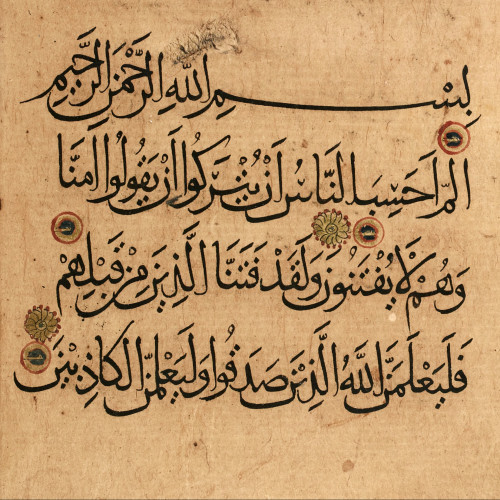

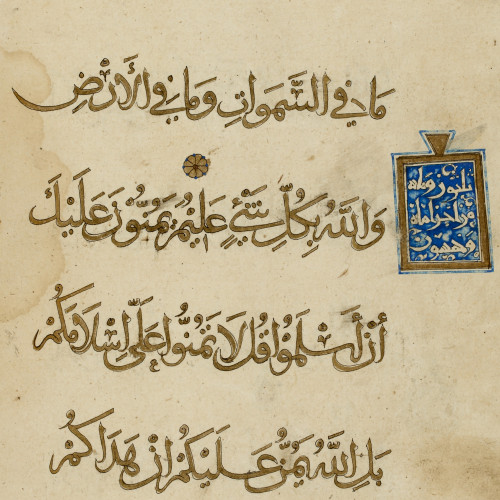

Image à explorer

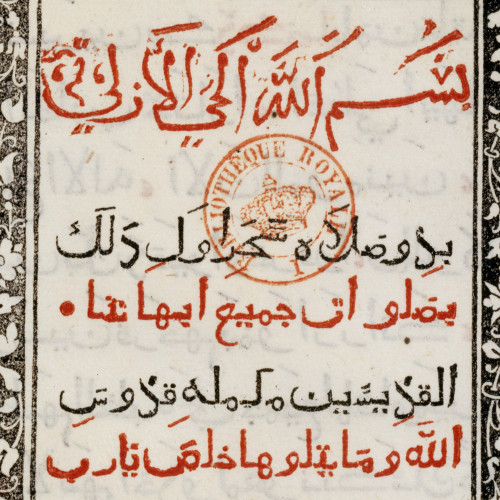

Image à explorerUne page du Coran

-

Article

ArticleLa peinture dans les livres islamiques

-

Album

AlbumL'art figuratif en Islam

-

Article

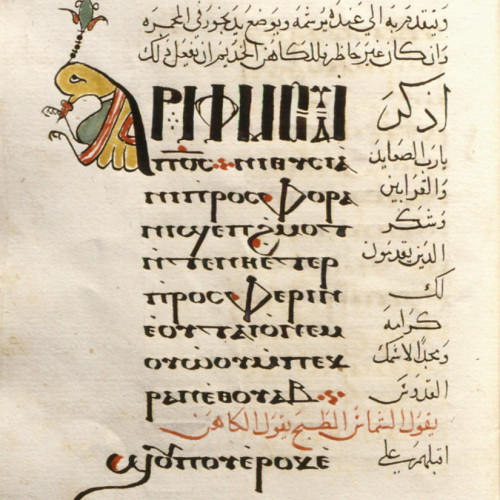

ArticleAutres traditions livresques dans le monde arabe

-

Album

AlbumManuscrit judéo-chrétien, enluminure arabe : le Pentateuque arabe 12 de la BnF

-

Article

ArticleLes formes du livre persan

-

Article

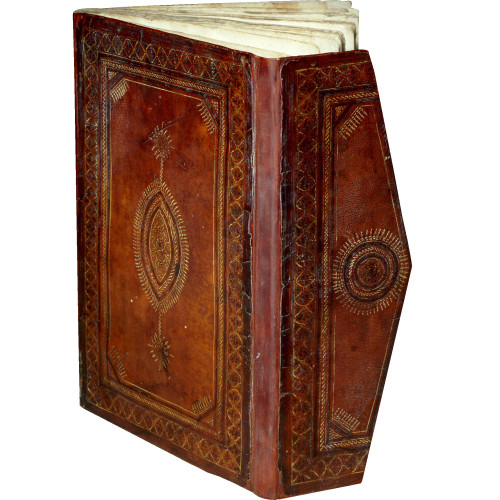

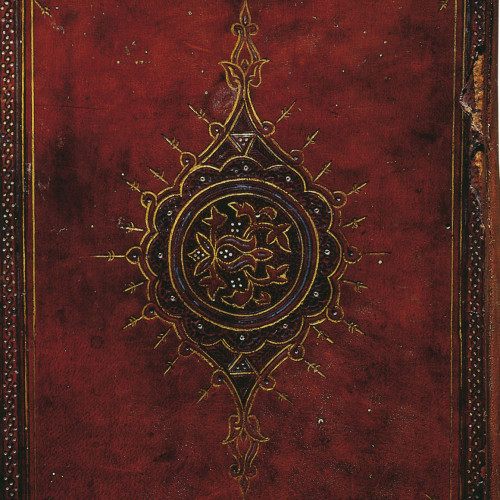

ArticleLes reliures des livres arabes

-

Article

ArticleL'imprimerie dans le monde arabe

-

Article

ArticleBibliothèques et transmission du savoir dans le monde arabe

-

Album

AlbumL'art de la reliure

-

Vidéo

VidéoLe livre de l'ascension du prophète

Les formes du livre persan

Bibliothèque nationale de France

Bahrâm Gûr et la princesse persane

Cette copie des Cinq poèmes de Nezâmi a été réalisée par le calligraphe Mohammad Dja’far b. ’Enâyat-ôlla Kâteb Chirâzi qui était probablement au service de la cour safavide. Déjà actif vers 1639, le copiste l’était toujours en 1663, très vraisemblablement à Ispahan. C’est en effet à l’école d’Ispahan ou à une école provinciale apparentée que se rattache le style des 26 peintures de ce Khamseh. Chaque poème débute dans une double page enluminée, où un sarlowh de frontispice porte le titre, entouré de marges à décor de volutes florales en or et en couleurs.

La peinture du folio 197, l’une de celles qui illustrent les Sept portraits, représente Bahrâm Gûr qui passe chaque jour de la semaine dans un pavillon différent avec une princesse différente. Il est ici le vendredi, dans le pavillon à coupole blanche en compagnie de la princesse persane qui lui tend une coupe et s’apprête à lui raconter une histoire. Servantes et musiciennes d’activent autour d’eux.

On peut considérer qu’il s’agit ici d’un art semi-populaire, même si cette peinture est très caractéristique du style d’Ispahan du 17e siècle. Un grand nombre de manuscrits ont été réalisés et illustrés à cette époque dans la capitale persane. Palette de couleurs, dessin et iconographie sont originaux même si l’influence des grands artistes de la cour se fait sentir sur certains points.

Bibliothèque nationale de France

La calligraphie

L’art du livre en Perse, enraciné dans la tradition islamique, est très étroitement lié à l’art de la calligraphie. Dès le 10e siècle, les caractères arabes sont utilisés pour transcrire le persan. L’Iran restera fortement attaché à la tradition de la calligraphie : jusqu’au 19e siècle, toutes les tentatives d’introduction de l’imprimerie se solderont par des échecs.

Le prestige de l’écriture confère au calligraphe (kâteb) un statut social important. Il remplit souvent le rôle de bibliothécaire (ketâbdâr) et dirige les activités de l’atelier-bibliothèque (ketâbkhâneh) d’un sultan ou d’un prince. Même les plus humbles copistes signent leur travail dans le colophon final. Les plus célèbres sont suffisamment influents pour édicter des normes et développer des styles d’écriture : c’est à eux que l’on doit d’avoir défini six styles canoniques pour l’écriture arabe.

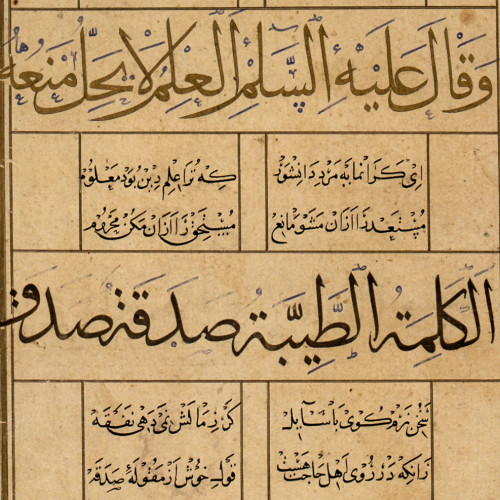

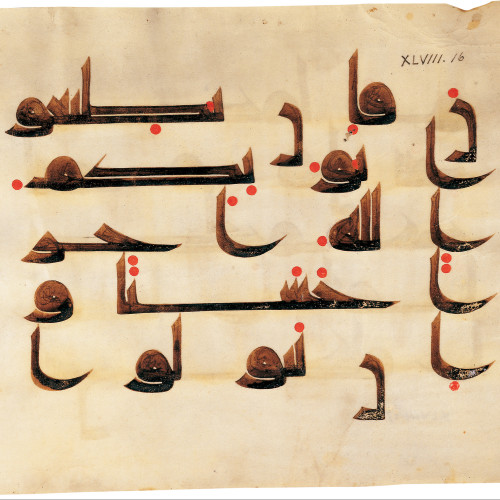

Les six styles canoniques

Chacun de ces styles se voit attribuer, en principe, un emploi spécifique : le reqâ’ et le tawqi’ sont utilisés pour la copie des documents officiels ; le mohaqqaq, le rayhâni et le thoulouth sont réservés au Coran ; le naskh et les écritures qui en sont dérivées (dites naskhi) servent à la copie des textes profanes. Ces « six styles » classiques constituent un répertoire où le calligraphe puise à son gré, selon la surface dont il dispose et l’effet esthétique recherché. Plusieurs styles peuvent se trouver juxtaposés dans un même manuscrit.

Les six styles canoniques de la calligraphie arabe

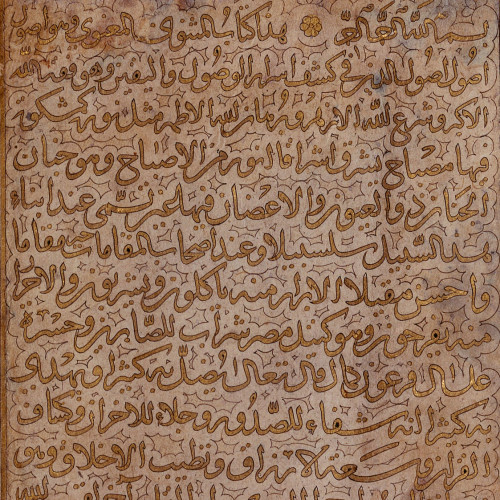

Le nasta’liq

Vers 1375, à Tabriz, apparaît un nouveau style calligraphique, le nasta’liq – dont le nom signifierait la combinaison du naskh et du ta’liq, « écriture suspendue » –, caractérisé par des formes arrondies et la présence de ligatures entre les signes. La tradition attribue son invention à Mir ‘Ali Tabrizi, qui en aurait fixé les règles, mais il s’agit plus certainement d’une création collective. Tabriz est alors une ville cosmopolite, où se côtoient des hommes de cultures et de religions diverses, et les réflexions sur le phénomène de l’écriture passionnent les milieux savants. On a pu supposer que le nasta’liq a été mis au point par des membres de la chancellerie (divân), soucieux de disposer d’un style graphique plus adapté au persan. Les calligraphes de Bagdad, l’ayant rapidement adopté, assurent sa diffusion lorsqu’ils vont travailler dans les ateliers de Chirâz, d’Ispahan et de Hérât. Des souverains comme Eskandar Soltân ou Bâysonqor, très intéressés par la question car ils pratiquent eux-mêmes la calligraphie, contribuent également à son succès. Très vite, le nasta’liq s’imposera dans la plupart des manuscrits ; il restera longtemps le style le plus apprécié pour la copie des poèmes et l’exercice de l’art calligraphique.

Le nasta’liq

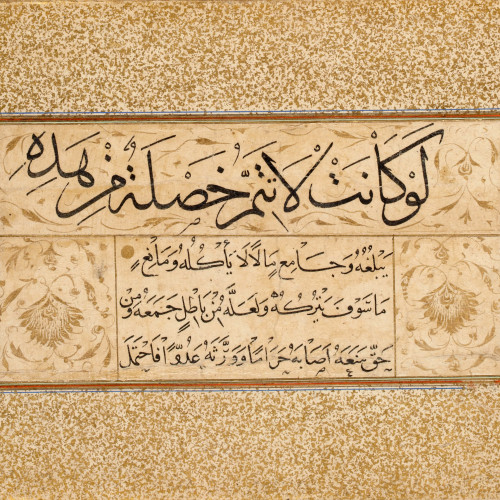

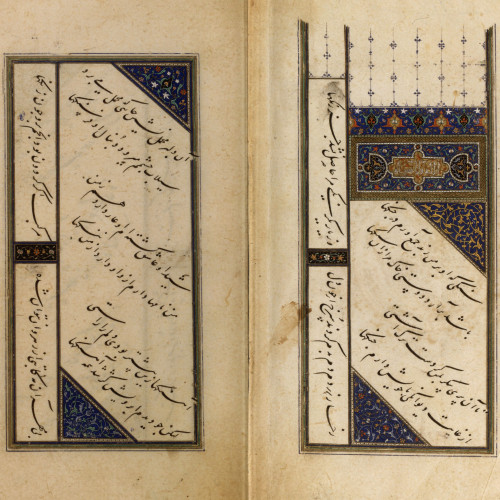

Ce manuscrit en écriture nasta’liq, copiée en biais, porte la signature de l’un des calligraphes persans les plus connus, Soltân-‘Ali Machhadi, auteur d’un traité sur la manière de calligraphier le nasta’liq. Il a été réalisé pour la bibliothèque du sultan Badi’ al-Zamân, fils aîné de Hoseyn Mirzâ Bayqarâ.

© Bibliothèque nationale de France

|

© Bibliothèque nationale de France

Enluminures

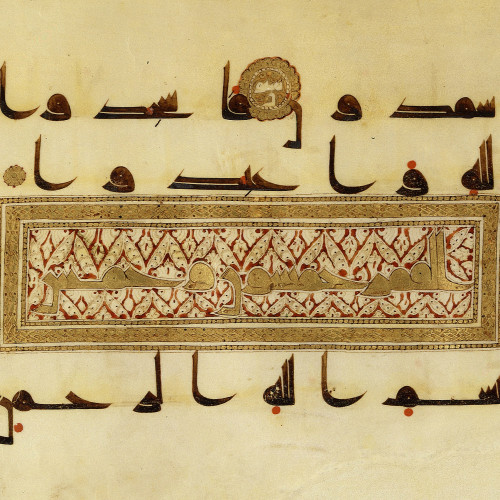

Sur le modèle des Corans

Les premiers manuscrits ornés réalisés dans le monde iranien (11e siècle) possèdent peu de représentations figurées et sont conçus sur le modèle des Corans enluminés : double page enluminée, double page initiale ornée (avec titre, nom de l’auteur, parfois nom du destinataire de l’exemplaire), bandeaux enluminés portant les titres de chapitres (des sourates, dans le cas des Corans) ; motifs végétaux dans les marges et colophon accompagné d’un décor. Cette structure sera adoptée pendant des siècles pour les manuscrits de luxe. Les décors les plus simples se réduisent au frontispice rectangulaire (sarlowh), où une inscription se détache sur un fond de volutes, d’arabesques ou de motifs géométriques, mêlant travail du calligraphe et de l’enlumineur, à l’imitation des décors monumentaux. Un même répertoire alimente en effet les artistes et les artisans, qu’il s’agisse de graver le bois ou la pierre des monuments, ou d’orner les manuscrits.

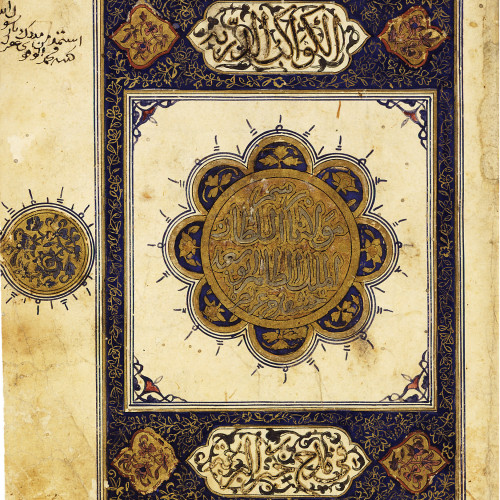

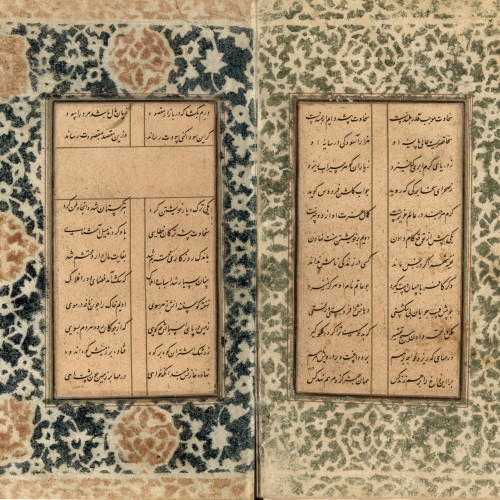

Recueil de poèmes de Khosrow, Hasan Dehlavi et Nâser Bokhâri

Ce manuscrit a été copié par le calligraphe Nour al-Hoseyni, sans doute dans l'atelier du Timouride Ebrâhim Soltân, vice-roi de Chirâz. La double page enluminée rappelle celle d'un manuscrit qu'Ebrâhim envoya comme présent à Hérât, à Bâysonqor.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les pigments

Les pigments colorés sont d’origine minérale ou organique : bleu outremer (lapis-lazuli), jaune d’orpiment (sulfure d’arsenic), vermillon (cinabre), rouge de plomb, vert de cuivre (acétate de cuivre)… Jusqu’à la fin du 16e siècle, ces substances sont liées avec du blanc d’œuf ou de la colle, ce qui permet de préserver l’éclat et la délicatesse des couleurs. La gomme arabique employée par la suite donne des surfaces plus fines, mais moins brillantes.

L’or est employé sous forme liquide, appliqué au pinceau. En le mélangeant à du cuivre, l’enlumineur dispose de plusieurs nuances d’or.

Le papier

Importé de Chine, le papier est d’abord réservé à l’usage de la cour. Il ne remplace véritablement le papyrus et le parchemin qu’à la fin du 18e siècle, et la tradition veut que la première fabrique – et la plus réputée – ait été implantée à Samarqand. Vers l’an 1000, la plupart des grandes cités islamiques en produisent.

Jeune homme rendant visite à l’ermite

Cette peinture, où est représenté un jeune homme rendant visite à l'ermite, illustre le thème de l'ascèse et constitue l'une des trois du manuscrit. Elle se rattache à l'école de Tabriz, à la fin des Aq-Qoyonlous. Les marges, de couleur saumon, sont sablées d’or.

© Bibliothèque nationale de France

|

© Bibliothèque nationale de France

Helâli, Les Qualités des amants (Sefât al-'âcheqin)

Copié pour la bibliothèque de Morched-Qoli Soltân Ostâdjalou, ce manuscrit, dont les marges ornées paraissent réalisées par imprégnation d'une partie de la feuille, a été calligraphié par Pir Ahmad, dans le district de Bâkharz au Khorâssân.

BnF, département des manuscrits, suppl. persan 770, fol. 16v-17r

|

BnF, département des manuscrits, suppl. persan 770, fol. 16v-17r

Enrichissement du répertoire iconographique

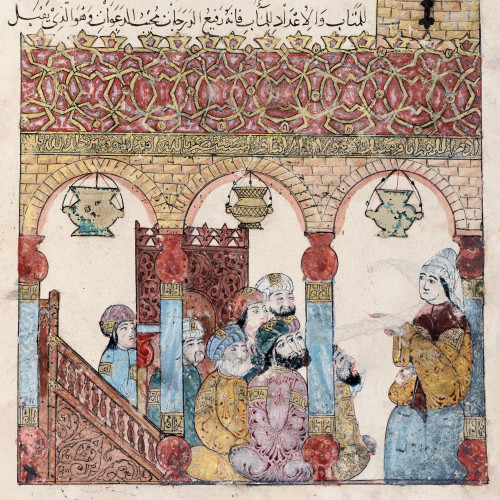

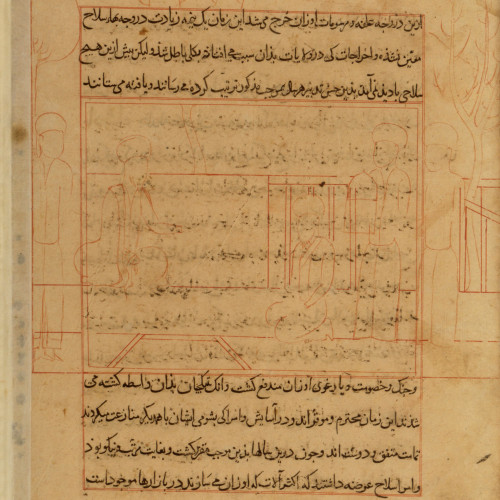

Nezâmi, Le Livre d'Alexandre (Eskandar nâme)

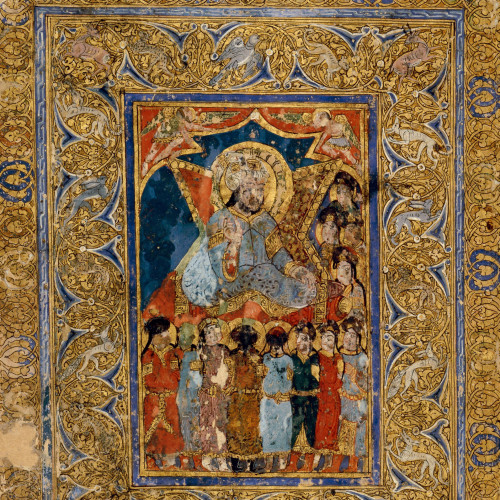

Alexandre (Eskandar) vient de monter sur le trône des rois d'Iran à Estakhr, près de Persépolis, et il s'adresse aux grands du royaume. Sans doute s'agit-il d'une page venant d'un manuscrit réalisé pour Châh Tahmâsb. Une inscription postérieure attribue la peinture à Khwâdjeh 'Abd al-'Aziz.

Le bouddhisme était jadis largement répandu dans la Perse orientale et il existait déjà un attrait pour l’esthétique « sinisante », entretenu par l’importation régulière de produits chinois (étoffes, vaisselle) et les échanges d’ambassades. Au 13e siècle, cependant, l’arrivée des Mongols accentue l’ampleur du phénomène et fournit de nouveaux motifs décoratifs : montagnes, nuages, oiseaux… Les canons de la beauté humaine s’inspirent du Bouddha, considéré comme un modèle de perfection, ce qui explique que les personnages ont des traits extrême-orientaux.

Ghazan fixant le prix des armes

Ce manuscrit de La Somme des histoires reprend une partie de la chronique du règne de l’Il-Khân Ghâzân, appartenant elle-même à la célèbre histoire universelle compilée au début du 14e siècle à Tabriz par le vizir Rachid al-Din. Les titres et les encadrements à l’encre rouge ont été mis en place, mais les illustrations sont restées au stade de dessins préparatoires : quelques marques à la pointe du compas permettent de placer le motif, et les principaux éléments de la scène sont tracés à la pointe sèche.

© Bibliothèque nationale de France

|

© Bibliothèque nationale de France

À partir de 1300, les manuscrits illustrés se multiplient. L’art djalâyeride réalise la fusion des apports extrême-orientaux et de la tradition persane : l’espace, toujours dépourvu de perspective, est découpé en différents plans où les personnages, de taille réduite, figurent comme sur une scène de théâtre. Si à Chirâz le style des peintures rappelle encore celui des fresques des palais (fonds rouges, bleus ou jaunes, forme conique des montagnes, traits stylisés des personnages), les peintres commencent à s’affranchir de ces modèles et à réaliser de véritables tableaux dans les livres. Ces derniers sont considérés comme un tout homogène, où doivent s’harmoniser calligraphie, enluminure, illustration et reliure.

Une mise en page sophistiquée

Au 15e siècle, les éléments décoratifs perdent la place qu’ils occupaient dans les peintures au profit de détails plus réalistes, chargés d’émotion. On voit apparaître des scènes sans rapport direct avec le texte. La mise en page fait l’objet de nombreuses recherches : tout en s’appuyant sur des principes géométriques rigoureux, la composition joue de la dissymétrie qui rompt la monotonie, et le dessin déborde dans les marges. Dans un même ouvrage alternent des papiers de couleurs différentes : à côté du papier teinté (saumon, ocre, jaune, violet…), on note des essais de papier « coulé », annonçant le papier marbré. L’usage du papier sablé d’or fin se généralisera au début du siècle suivant. À Hérât se répand la technique consistant à monter les pages calligraphiées sur un papier de couleur différente, orné de pochoirs dorés et parfois sablé d’or ; le montage est soigneusement dissimulé par l’encadrement.

Mehr affronte le roi Kayvan au jeu de polo

Les sept peintures illustrant cette copie du Roman de Mehr et Mochtari de ‘Assâr se rattachent à l’école turkmène de Chirâz. Mehr, l’un des deux héros, affronte au jeu de polo le roi Kayvân, dont il épousera la fille. Les jambes postérieures de son cheval sont fondues en une seule, comme dans plusieurs manuscrits réalisés à Hérât. Le procédé qui consiste à faire déborder la peinture dans la marge existe déjà à l’époque mozaffaride (seconde moitié du 14e siècle) ; il est ici employé systématiquement.

Les enluminures de ce manuscrit, calligraphié par 'Abd al-Rahmân Mahani, paraissent signées d'un artiste inconnu jusqu'ici, Ahmad 'Attâr.

© Bibliothèque nationale de France

|

© Bibliothèque nationale de France

Le roi Kayvân était d’une agilité telle

Qu’il déroba à Mehr la balle en pleine course.

Son coursier arabe n’était pas embarrassé

Par son semblable au cours de la partie.

Le roi se mit d’un côté et Mehr se mit de l’autre.

Ils jetèrent la balle devant eux.

En jouant, Mehr faisait preuve de prudence,

Il manifestait des égards envers Kayvân.

Le déclin de l’illustration

Au 16e siècle, l’intérêt pour l’illustration proprement dite tend à décliner : au début et à la fin des manuscrits, eux-mêmes non illustrés, figurent des peintures sur double page présentant souvent peu de rapport avec le texte. Les amateurs de peintures, de dessins à la plume et de calligraphies destinés à être montés en albums (moraqqa’) sont de plus en plus nombreux. L’école de Qazvin, notamment, accorde au dessin une importance croissante : portraits de jeunes gens aux traits idéalisés, portraits de derviches ou d’ascètes, scènes bucoliques, représentations de fêtes ou de combats. Les silhouettes s’allongent, les détails des visages et des vêtements font l’objet de beaucoup de soins.

Lien permanent

ark:/12148/mmxb1cm4ddmpw