-

Album

AlbumLa naissance de la cartographie

-

Article

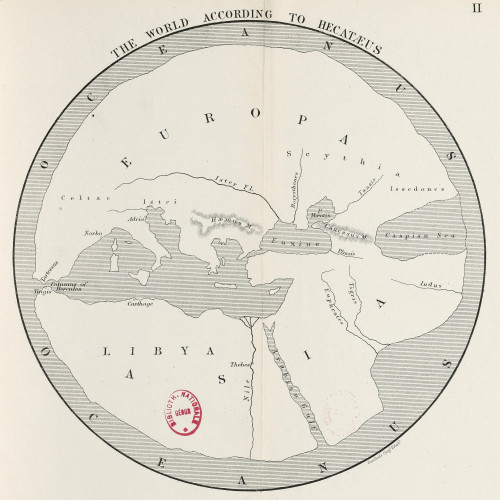

ArticleL’héritage grec

-

Article

ArticleLa géographie arabe

-

Vidéo

VidéoLa géographie arabe

-

Album

AlbumLa géographie arabe

-

Personnalité

PersonnalitéMuhammad al-Idrisi

-

Vidéo

VidéoLa géographie d’al-Idrîsî

-

Album

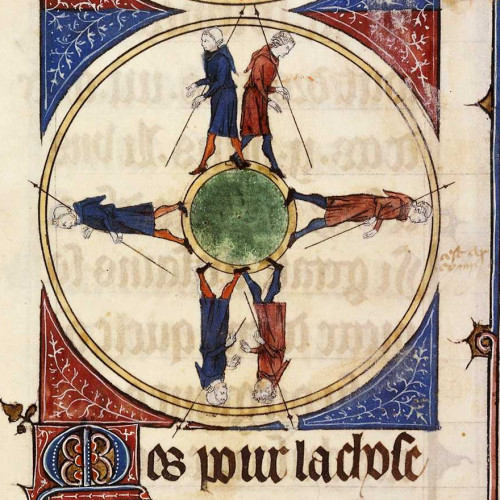

AlbumCartes de l’Occident chrétien

-

Article

ArticleLa tradition géographique chrétienne

-

Album

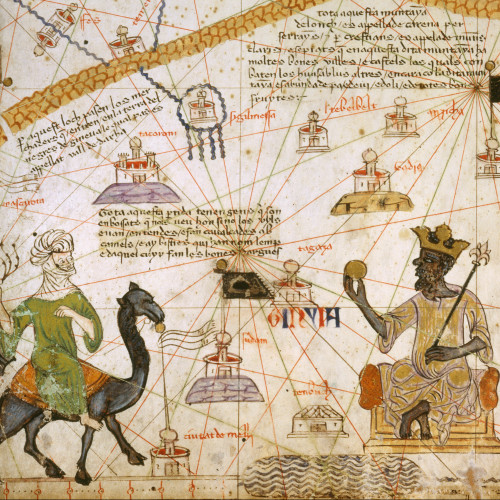

AlbumLe plus ancien atlas du monde

-

Article

ArticleL’Atlas catalan

-

Article

ArticleLa Terre vue par les savants grecs

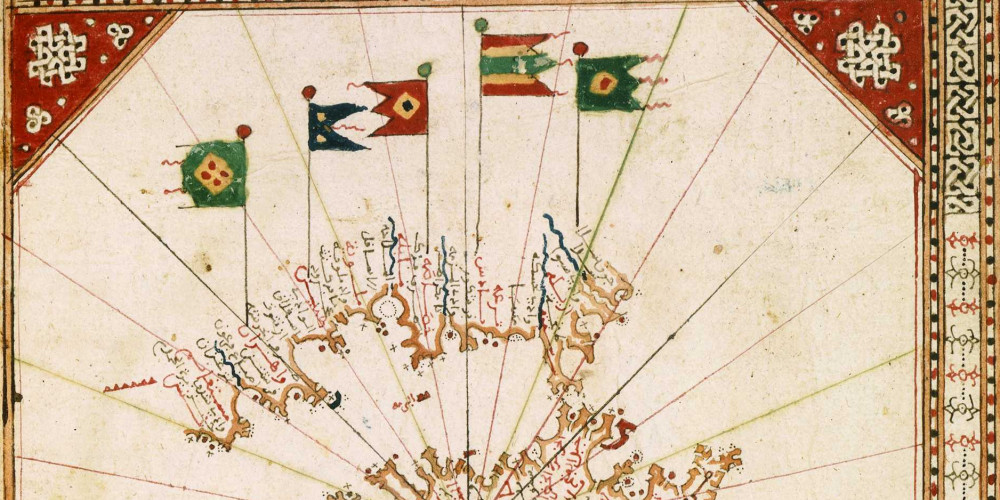

La géographie arabe

Dès le 8e siècle se développe, dans les grandes villes du monde islamique, une activité scientifique nourrie des écrits grecs, persans et indiens. La géographie et la cartographie sont alors à l’honneur, et s’enrichissent de nouvelles connaissances acquises sur les routes du vaste empire de l’Islam.

Mots-clés

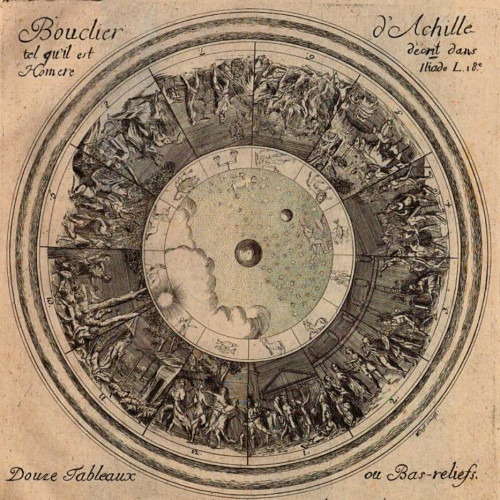

Une géographie cosmogonique

Avant l’islam, les connaissances géographiques des Arabes se limitaient à quelques notions de cosmogonie héritées des traditions babyloniennes, iraniennes, juives et chrétiennes. Quelques traces en demeurent dans le Coran et la poésie préislamique. Certaines de ces traditions exercèrent une profonde influence sur la cartographie arabe, comme la manière de représenter le monde sous forme d’oiseau.

Bibliothèque nationale de France

Une géographie scientifique

Une géographie plus scientifique émerge au 8e siècle. Avec l’expansion musulmane vers l’Europe et l’Asie, de nombreux ouvrages indiens, grecs et persans sont rassemblés et traduits sous l’impulsion des premiers califes abbassides. Les connaissances iraniennes se retrouvent surtout sur la géographie descriptive et régionale et dans la cartographie. Mais c’est dans la géographie grecque que les savants arabes trouvent un véritable fondement scientifique avec la mesure de l’arc méridien et celle de la circonférence de la Terre.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

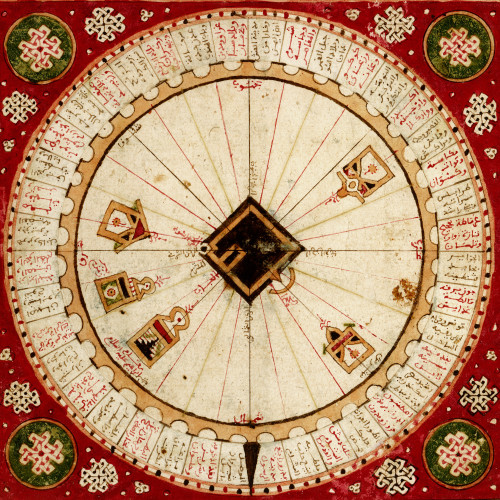

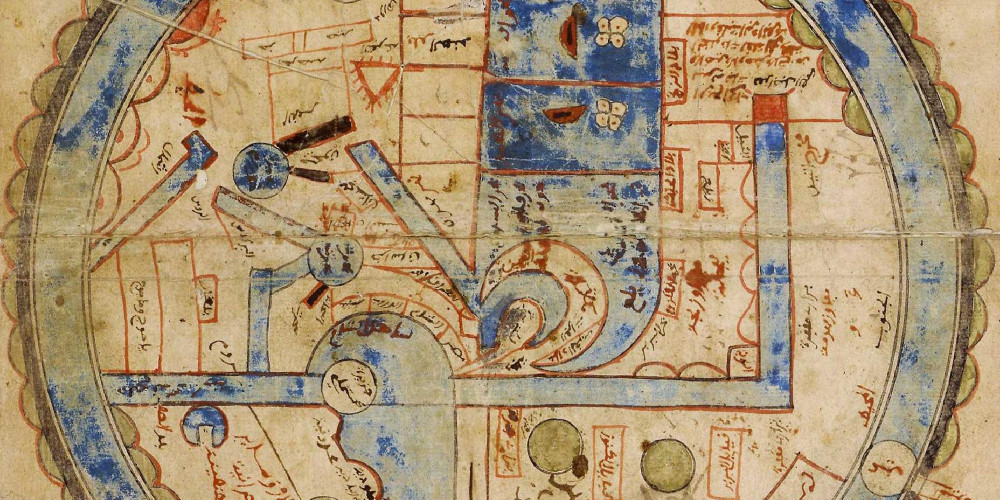

L’influence iranienne

La Géographie de Ptolémée est traduite plusieurs fois. Elle constitue la base de la géographie arabe. Mais certains savants arabes reprennent encore la notion cosmogonique iranienne des sept « kishwars » : le monde est divisé en sept cercles géographiques égaux, le quatrième cercle représentant le centre du monde (l’Iran ou La Mecque) ; il est placé au centre des six autres cercles disposés autour de lui.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

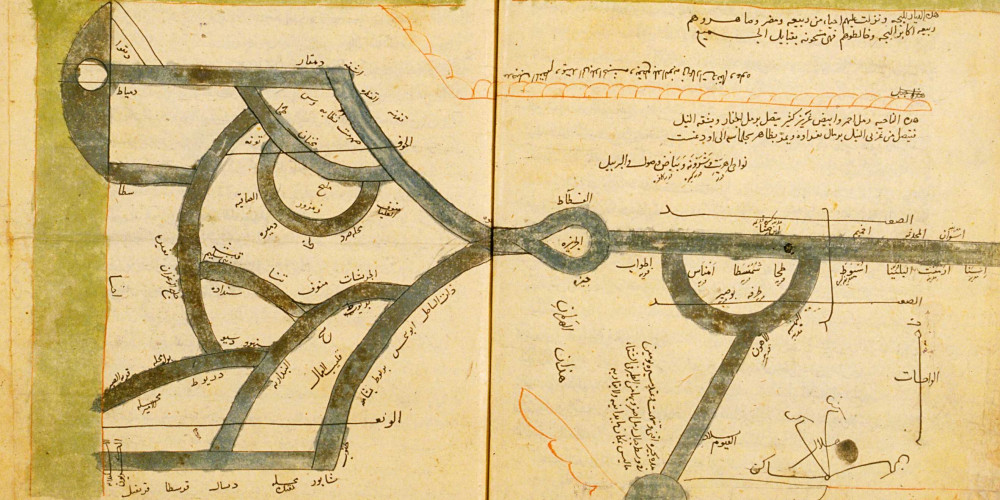

Une géographie administrative

La géographie des « itinéraires et royaumes » décrit les routes et les pays de l’Empire islamique de manière plus administrative. Elle a un rôle utilitaire pour les fonctionnaires, les armées ou la collecte des impôts. Les auteurs de l’école irakienne décrivent le système routier, la topographie ainsi que la géographie physique, humaine, économique et mathématique du monde en général.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La carte des provinces

L’école d’al-Balkhî se restreint à la description des pays d’islam mais dépeint chaque province de façon détaillée et originale. En 920, son fondateur al-Balkhî divise le monde en provinces dont la définition repose sur une base purement territoriale. De nombreux savants diffusent ses idées en les enrichissant de leurs propres expériences de voyage. Ils élargissent ainsi le champ des descriptions géographiques en mettant l’accent sur l’information directe.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

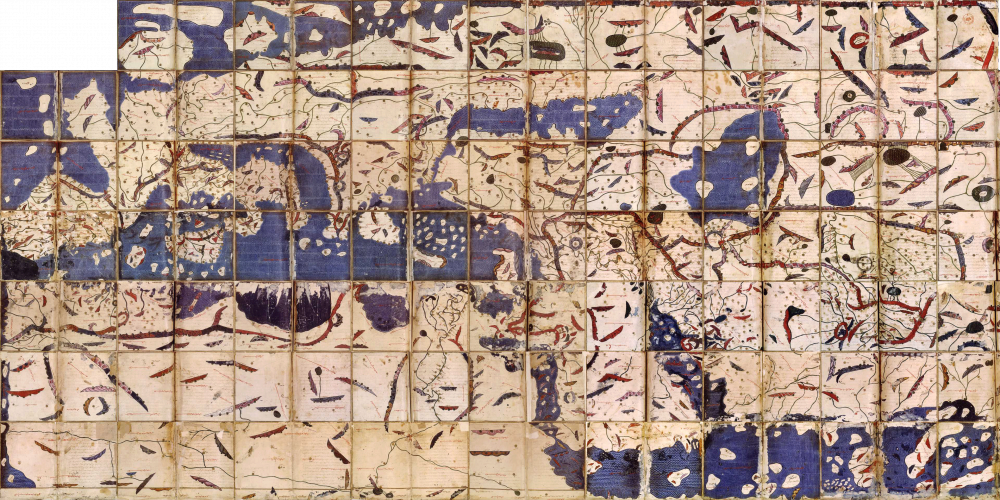

Des compilations géographiques

La géographie arabe est à son apogée au 11e siècle : cette science s’est constituée une place particulière dans la littérature en intégrant récits de voyages, descriptions du monde et considérations philosophiques. Les géographies ultérieures feront des ouvrages de compilation qui traitent une information de seconde main. Celle d’al-Idrîsî, la plus remarquable, est la seule géographie arabe à pénétrer par la Sicile en Occident.

Bibliothèque nationale de France

Cartographie et commerce

Après la conquête islamique, les échanges commerciaux connaissent un développement considérable en Méditerranée. Du 8e au 10e siècle, Bagdad est une véritable plaque tournante du commerce mondial. Au 10e siècle, la ville perd sa position prédominante au profit du Caire. Mais à partir du 12e siècle, les flottes de Pise et de Gênes chassent les musulmans de Corse et de Sardaigne et s’imposent progressivement dans le commerce oriental. La cartographie va suivre cette évolution du commerce.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France, 2006