-

Album

AlbumLa naissance de la cartographie

-

Article

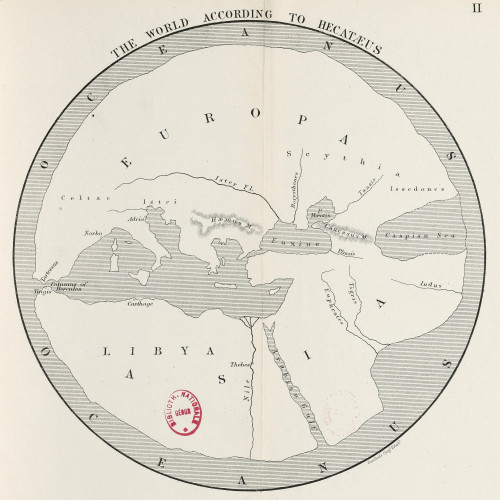

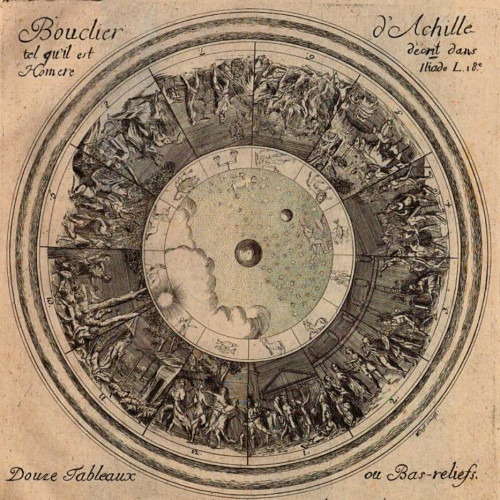

ArticleL’héritage grec

-

Article

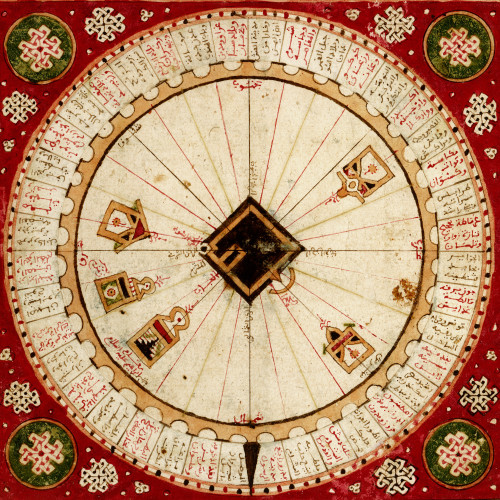

ArticleLa géographie arabe

-

Vidéo

VidéoLa géographie arabe

-

Album

AlbumLa géographie arabe

-

Personnalité

PersonnalitéMuhammad al-Idrisi

-

Vidéo

VidéoLa géographie d’al-Idrîsî

-

Album

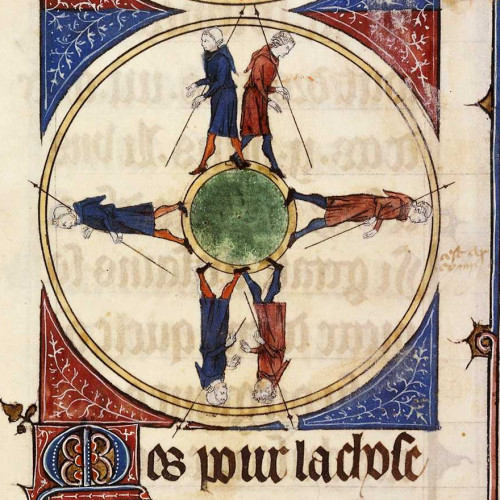

AlbumCartes de l’Occident chrétien

-

Article

ArticleLa tradition géographique chrétienne

-

Album

AlbumLe plus ancien atlas du monde

-

Article

ArticleL’Atlas catalan

-

Article

ArticleLa Terre vue par les savants grecs

L’Atlas catalan

Bibliothèque nationale de France

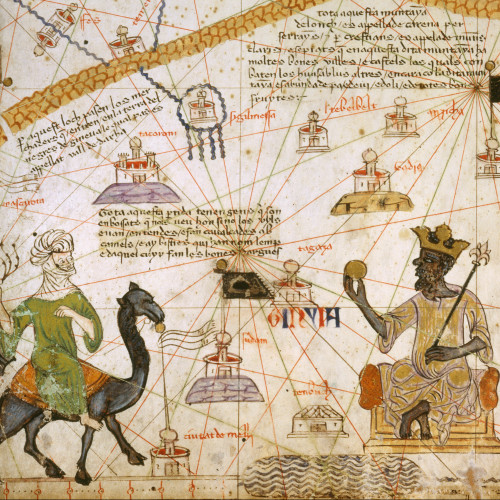

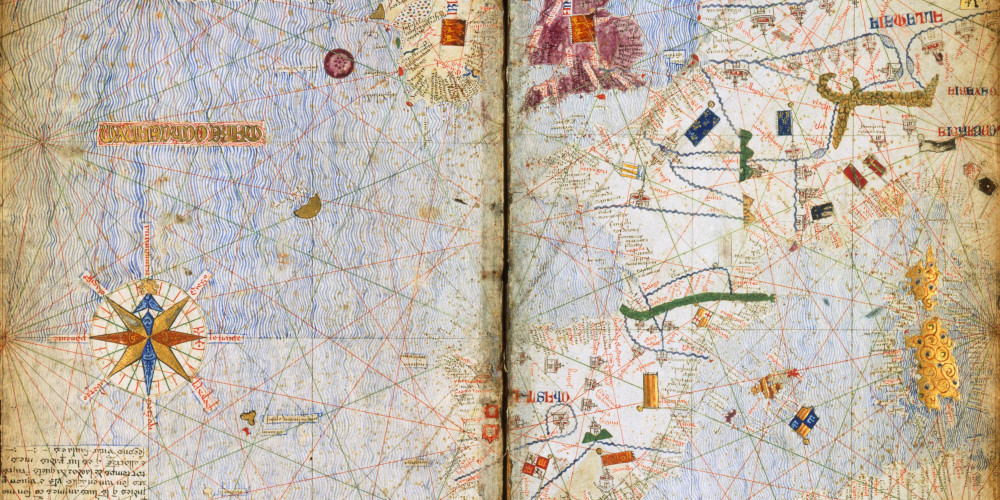

Méditerranée occidentale et océan Atlantique

Le tableau VI, comme le tableau V, offre pour le bassin occidental de la Méditerranée mais aussi largement pour les côtes atlantiques de l’Europe et de l’Afrique, une représentation d’une grande qualité cartographique. Mais, au contraire du tableau III, il s’ouvre largement à la houle océane dont l’espace, seulement parsemé d’archipels à peine reconnus ou de quelques îles mythiques, s’offre à l’aventure de la découverte à laquelle invitent à l’extrême ouest l’autorité de Pline l’Ancien et d’Isidore de Séville, le navire de Jaime Ferrer et la rose des vents figurée pour la première fois sur une carte nautique. La partie septentrionale de l’Afrique montre un monde rempli de royaumes opulents et parcourus par les caravanes du désert.

Bibliothèque nationale de France

© CNRS-BnF, 2019

L'Atlas Catalan

Présent dans la collection royale de Charles V en 1380, et attribué au Majorquin Abraham Cresques, l’Atlas catalan combine cosmographie, géographie et imaginaire. Il a été élaboré après 1375, année qui peut être déduite du calendrier perpétuel placé en tête des cartes, et avant novembre 1380, date où il est inventorié dans la bibliothèque royale installée dans le palais du Louvre.

Cette œuvre exceptionnelle est à la fois une carte nautique avec rose des vents et lignes de rhumbs, et une représentation imagée des régions habitées du globe avec leurs particularités historiques, géographiques, commerciales, et leurs divisions politiques.

Composition de l’Atlas

Aujourd’hui conservé au département des manuscrits de la BnF sous la cote « Espagnol 30 », cet atlas est constitué de 6 feuilles de parchemin collées par moitié sur des supports de bois reliés entre eux. L’ensemble mis bout à bout forme un rectangle de 64 centimètres sur 3 mètres de large. Malgré plusieurs restaurations, la reliure a peu à peu cédé, et les parchemins se sont déchirés à la pliure ; la dernière restauration a laissé les 6 planchettes de bois séparées.

La partie cosmographique

Les deux premières feuilles, cosmologiques et astrologiques, présentent les calendriers et le système du monde des savants du 12e siècle. Les deux premières planches portent une traduction en catalan de l’Imago Mundi d’Honorius d’Autun, description du monde très répandue au Moyen Âge, et un grand calendrier circulaire, ainsi que des signes astrologiques.

Schéma de détermination des marées

Le schéma se présente comme une sorte de rose des vents avec disposées tout autour les initiales des vents. L’orientation de ces caractères nous invite à le retourner, nord en bas. Le disque lunaire dans lequel s’inscrit un visage orienté vers l’occident est dans la direction du sud, c’est à dire au passage supérieur au méridien qui, à la nouvelle lune, s’effectue à 12h. Sur cette horloge de 24 heures, les lettres P et B indiquent l’heure et le jour de la nouvelle lune, respectivement des pleines et des basses mers pour 14 sites ; les lettres P et B découpent en 4 quadrants de 6h, le cercle correspondant à chaque site. Ceux-ci se répartissent de l’Ile de Sein à l’embouchure de la Seine et non de Gibraltar à la Pointe de Penmarch comme la légende nous l’annonce.

La lune effectue son parcours journalier en 24 heures et 50 minutes ; sachant que la lune nouvelle passe au méridien à 12h ; 2, 3, n jours plus tard, la lune passera au méridien à 1 h. plus 2, 3, n fois 50 min ; ce même décalage, ajouté aux heures désignées par les lettres B ou P donnera l’heure des basses et des pleines mers. Par exemple, le cinquième jour de la lune, à l’île de Batz, les renversements de marées auront lieu avec un décalage de 4h10 min (50 min x 5) par rapport aux heures données par les lettres P et B, soit pour les pleines mers à 10h10 min. et 22h10 min., et pour les basses mers à 16h10 et 4h10 min.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La partie géographique

Les planches suivantes, mises bout à bout, composent une représentation du monde en quatre cartes : deux pour l’Orient, de la Chine au Golfe persique et deux pour l’Occident méditerranéen, de la Mer Noire à l’Angleterre. Le sens de lecture, d’est en ouest, est le même que celui des grandes mappemondes circulaires du 13e siècle, comme la Mappemonde d’Ebstorf, orientée l’est en haut.

La partie occidentale constitue une carte-portulan assez classique, à l’échelle et fondée sur la science nautique de l’époque. En Europe, le tracé de la côte atlantique se fait plus précis que dans les cartes antérieures : la France et les îles Britanniques sont devenues reconnaissables, malgré le grossissement excessif de l’Irlande. La partie asiatique, au contraire, représente encore l’espace de manière très approximative. Si pour la première fois, l’Inde présente une forme triangulaire, l’Atlas catalan décrit un monde dont une grande part reste encore à découvrir

Certains détails concrets donnent à la carte une apparence de réalité. Ainsi les noms de lieux dans la partie asiatique, proviennent de textes antiques mais aussi du récit de Marco Polo, et de sources arabes. Les noms des ports de l’Inde occidentale s’inspirent aussi de la cartographie arabe de l’époque. Toute l’importance économique de cette région orientale est saisie à travers les quelques routes qui s’esquissent : c’est le monde des épices, des soieries et des richesses décrit par Marco Polo et que, 117 ans plus tard, Christophe Colomb tentera d’atteindre par la route de l’ouest.

Aux bannières bien reconnaissables des souverains d’occident font face les figures de nombreux souverains exotiques, depuis le « Mussé Melly seigneur des nègres de Guinée » jusqu’au roi de Trapobane (Sumatra ?), en passant par la reine de Saba tenant une pépite, les rois Mages et le Grand Khan. À l’est, comme sur les marges méridionales et septentrionales, le texte prend dans l’espace graphique une place inversement proportionnelle aux connaissances géographiques réelles.

La dimension théologique est figurée à l’est, lieu supposé du Paradis terrestre, avec les bons récompensés de la palme de l’immortalité, face au démon que combat Alexandre et au seigneur de Gog et Magog. Tandis que la figure de l’Inde apparait avec exactitude, l’Afrique se limite au nord, et le Sud-Est asiatique montre au milieu des eaux bleues un kaléidoscope d’innombrables îles dorées ou multicolores comme des gemmes.

L’auteur de l’Atlas

L’attribution de l’atlas à Abraham Cresques (Cresques, fils d’Abraham) repose sur deux informations qui ne peuvent concorder. La première provient de l’inventaire de la bibliothèque de Charles V dressé par le garde de la librairie Gilles Mallet, un inventaire connu par les deux copies établies par Jean Blanchet à la mort du souverain en 1380. Il y avait alors 917 volumes au Louvre et l’Atlas catalan en faisait partie. Il est ainsi décrit dans l’inventaire de la bibliothèque royale : « une quarte de mer en tabliaux », « painte et ystoriée, figurée et escripte, et fermant a IIII fermoers ». L’année suivante, en novembre 1381, le fils aîné de Pierre V d’Aragon, D. Juan, duc de Gérone, voulut faire un présent au nouveau roi de France, le jeune Charles VI ; il résolut de lui envoyer une mappemonde qui lui appartenait et qui était déposée dans les archives à Barcelone. Il ordonna, à cet effet, de faire rechercher l’auteur du document, Cresques le Juif (« Cresques lo juheu qui lodit mapamundi a fet »), pour qu’il donnât toutes les informations utiles à répéter au roi de France ; si Cresques demeurait introuvable, il faudrait s’adresser à deux marins capables de le suppléer.

Méditerranée orientale, mer Noire et mer Rouge

Le tableau V avec le tableau VI forment sur le bassin méditerranéen et le Proche-Orient un portulan “classique” qui autorise l’identification des détails avec une grande probabilité tout en gardant la même volonté esthétique que dans les tableaux précédents.

Le bassin oriental de la Méditerranée et celui de la mer Noire occupent la partie centrale du tableau V. Le tracé méticuleux des côtes comme la minutie du rendu du cours du Danube avec ses multiples affluents attestent, par la multiplication des toponymes, de l’intensité des relations maritimes et fluviales. Au désordre exubérant des îles d’Asie fait place la représentation précise du contour des îles méditerranéennes qui se détachent sur le flot ondé comme des émaux champlevés.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On connaît deux Cresques, Abraham, le père, et Jafuda Cresques, le fils, chacun accolant à son prénom le nom de son père, selon la tradition juive. Ces artisans, renommés pour leurs cartes marines et appréciés de leur souverain, entretenaient aussi d’étroites relations avec les milieux chrétiens. La conversion du fils, probablement dictée par des impératifs politiques, est signalée en 1391. S’il n’est pas certain que l’un ou l’autre soit l’auteur de l’Atlas catalan, ils ont à la même époque, élaboré plusieurs documents de même type que les Aragonais exportaient volontiers, sous forme de présents.

Quoi qu’il en soit, l’auteur de l’Atlas catalan était sans nul doute un homme de vaste culture, ajoutant à la science nautique des marins méditerranéens la compilation des récits de voyageurs occidentaux et orientaux.

L’école de cartographie de Majorque

Les historiens rattachent à l’école juive de Majorque d’autres cartographes : des Juifs dont les connaissances ont contribué au renom de l’école catalane, particulièrement bien informée sur le nord de l’Afrique. Leurs conditions de vie n’étaient pas toujours faciles : Abraham Cresques bénéficia de droits spéciaux de la part de Pierre d’Aragon qui reconnaissait ainsi son talent et la discrimination dont il avait souffert comme les autres Juifs majorquins.

La mer des Indes

Le commerce des épices est l’un des grands moteurs des voyages de découvertes des Occidentaux. Venant de l’Inde, de Ceylan, des îles de la Sonde et des Moluques, les épices arrivaient en Occident par la mer Rouge, l’Égypte ou la Syrie, au terme d’un transport long et onéreux dont le coût était majoré des bénéfices pris au passage par les états ou les princes qui prélevaient de lourdes taxes. Éviter les intermédiaires levantins puis vénitiens – puisque Venise exerçait un monopole de fait sur le commerce du Levant – et échapper aux menaces turques pesant sur les voies commerciales du Proche-Orient furent les motivations pour la recherche de routes nouvelles vers les “îles aux épices”.

« Dans la mer des Indes sont 7 548 îles dont nous ne pouvons détailler ici les merveilleuses richesses renfermées en elles, aussi bien d’or et d’argent, que d’épices et de pierres précieuses.... Mer des îles de l’Inde où sont les épices. Dans cette mer naviguent de nombreux vaisseaux de différents peuples. On y trouve deux espèces d’un poisson qui s’appelle Syrène : l’une est moitié femme et moitié poisson, l’autre, moitié femme et moitié oiseau. »

Le peintre a aussi placé dans les mers de l’extrémité du monde, les races monstrueuses traditionnelles de la géographie médiévale, inspirées de Pline et Solin : géants anthropophages au visage noir, de l’île de Trapobane, et des sirènes empruntées à la fois à la tradition grecque et à la tradition médiévale nordique. Au Moyen Âge la sirène est plutôt représentée comme une femme-poisson, pourvue d’une ou deux queues, comme sur cette image. Elle figure souvent sous cette forme parmi le bestiaire des églises romanes, sur le chapiteau des colonnes. Cette représentation souligne le caractère maritime et la féminité attirante et dangereuse de cet être. L’auteur de l’Atlas catalan transpose la légende dans les îles de l’océan Indien, pour en souligner le caractère merveilleux et dangereux à la fois.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les Juifs de Majorque étaient arrivés après la conquête chrétienne de 1229, venant pour la plupart du Maghreb. Ils furent bien accueillis par Jacques Ier d’Aragon qui les considérait comme utiles au développement du commerce de la Confédération. Ils allaient garder des liens étroits, familiaux et commerciaux, avec l’Afrique du Nord. C’étaient parfois des hommes de culture, possesseurs de bibliothèques auxquelles les Cresques père et fils purent s’intéresser. D’autres furent des voyageurs infatigables. Mais les cartographes catalans n’étaient pas seulement des savants ou des hommes liés aux milieux marchands, ils ont pu aussi acquérir l’expérience de la mer.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition « L’Âge d’or des cartes marines. Quand l’Europe découvrait le monde » présentée à la Bibliothèque nationale de France en 2012.

Lien permanent

ark:/12148/mmrndwj1jk1j