La caricature ou le pouvoir de la dérision

Le mot caricatura (du latin populaire caricare, charger, exagérer, lui-même issu du gaulois carrus, char) a été employé pour la première fois dans la préface d’un album d’Annibal Carrache en 1646. Il donnera les mots français charge et caricature. Dessin polémique, la caricature ne cherche pas toujours à déclencher le rire, mais elle déforme, parodie, charge, raille, ridiculise, dénonce une situation ou une personne. Ses trois fonctions de base sont : exagérer, défigurer, accuser.

Elle vise à toucher efficacement ses spectateurs grâce à la force de la simplification. C’est un art de la subversion qui transforme, dégrade le modèle, s’attaque à un homme ou à une situation. Diderot la définit ainsi dans l’article « charge » de l’Encyclopédie : « C’est la représentation, sur la toile ou le papier, par le moyen des couleurs, d’une personne, d’une action, ou plus généralement d’un sujet, dans laquelle la vérité et la ressemblance exacte ne sont altérées que par l’excès du ridicule. L’art consiste à démêler le vice réel ou d’opinion qui était déjà dans quelque partie, et à le porter par l’expression jusqu’à ce point d’exagération où l’on reconnaît encore la chose, et au-delà duquel on ne la reconnaîtrait plus ; alors la charge est plus forte qu’il soit possible. »

L’Histoire de Fauvain

Au Moyen Âge, la caricature est très présente dans les sculptures des églises ou dans les miniatures : personnages grotesques, animaux fantastiques et symboliques… Le Roman de Fauvel est un exemple rare de critique politique, contemporaine d’événements dénoncés en 3 000 vers par un haut fonctionnaire de la cour, un notaire de la chancellerie royale : Gervais de Bus. Cette histoire satirique, composée entre 1310 et 1314, visait le roi de France Philippe IV et, surtout, Enguerrand de Marigny, son principal conseiller. Pour déguiser sa cible, l’auteur adopte la formule du héros zoomorphe, procédé déjà employé dans l’Égypte ancienne. Mais l’identification était transparente aux yeux des nobles à qui s’adressait cette histoire.

On en conserve douze manuscrits, ce qui atteste son caractère de best-seller, et d’autres histoires sont directement dérivées du poème de Gervais du Bus. Le manuscrit présenté ici est une de ces variantes du Roman de Fauvel, où l’image l’emporte sur le texte jusqu’à constituer un véritable album. Intitulé L’Histoire de Fauvain, ce manuscrit est peint de quarante dessins au trait, légendés par un auteur originaire d’Arras, Raoul Le Petit.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

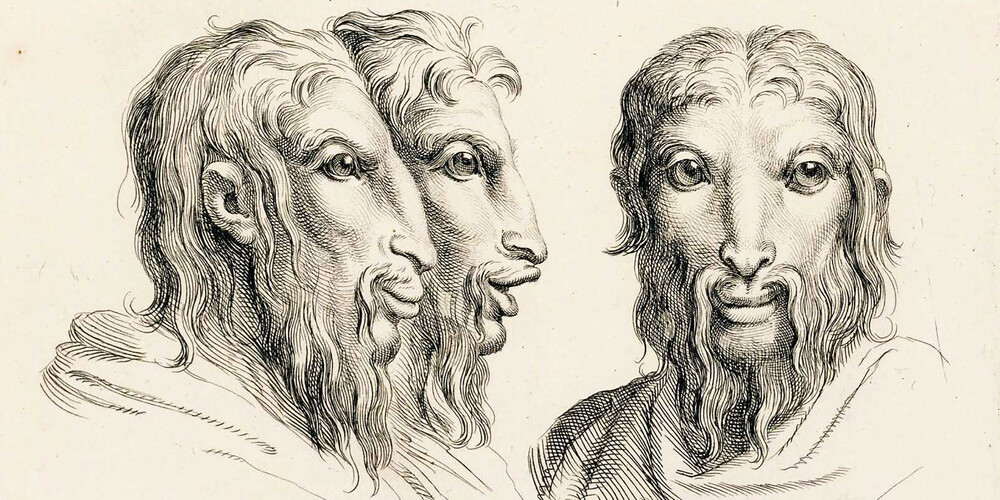

Têtes et yeux d’hommes dans leurs rapports avec des têtes et des yeux d’animaux

Le traitement déformé de la physionomie s’inscrit dans la tradition de la satire et on peut faire remonter le procédé à certains portraits de l’Égypte antique, à certaines représentations sur des vases grecs, aux graffitis couvrant les murs des maisons pompéiennes.

Entre l’homme et l’animal des rapprochements sont en effet possibles. Le Brun a ainsi imaginé une typologie des tempéraments humains fondés sur les ressemblances. Si une telle démarche est fort discutable du point de vue scientifique, elle inspira toutefois les caricaturistes.

© Bibliothèque nationale de France

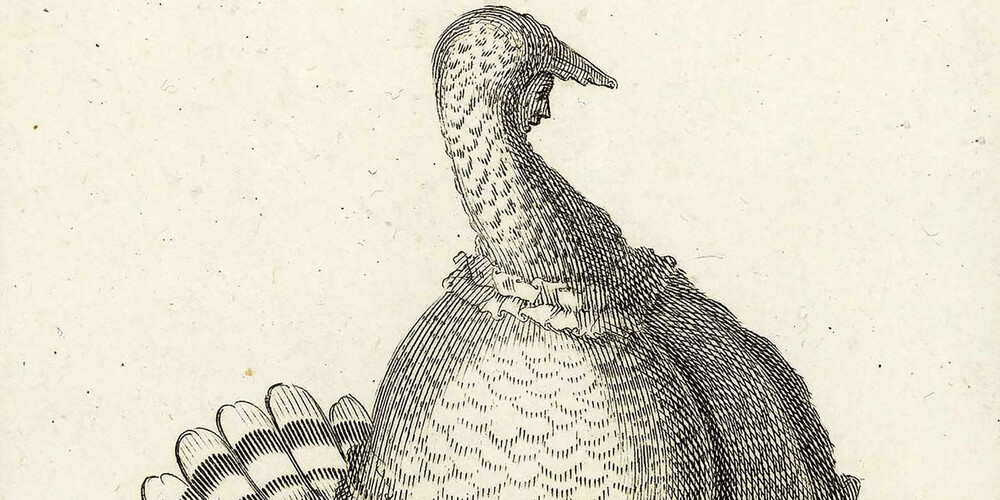

La Poule d’Inde en Falbala : caricature d’une duchesse

Le mot caricatura (du latin populaire caricare, charger, exagérer, lui-même issu du gaulois carrus, char) a été employé pour la première fois dans la préface d’un album d’Annibal Carrache en 1646. Il donnera les mots français charge et caricature. Dessin polémique, la caricature ne cherche pas toujours à déclencher le rire, mais elle déforme, parodie, charge, raille, ridiculise, dénonce une situation ou une personne. Ses trois fonctions de base sont : exagérer, défigurer, accuser. Elle vise à toucher efficacement ses spectateurs grâce à la force de la simplification. C’est un art de la subversion qui transforme, dégrade le modèle, s’attaque à un homme ou à une situation. Diderot la définit ainsi dans l’article « charge » de l’Encyclopédie : « C’est la représentation, sur la toile ou le papier, par le moyen des couleurs, d’une personne, d’une action, ou plus généralement d’un sujet, dans laquelle la vérité et la ressemblance exacte ne sont altérées que par l’excès du ridicule. L’art consiste à démêler le vice réel ou d’opinion qui était déjà dans quelque partie, et à le porter par l’expression jusqu’à ce point d’exagération où l’on reconnaît encore la chose, et au-delà duquel on ne la reconnaîtrait plus ; alors la charge est plus forte qu’il soit possible. »

© Bibliothèque nationale de France

Le Bichon poudré : caricature d’un petit marquis

Sous l’Ancien Régime, les caricatures politiques sont produites de plus en plus souvent en feuilles volantes exposées à la vue des passants dans les étals de marchands d’estampes, vendues à la pièce dans la rue par des crieurs, et transportées par des colporteurs. À l’époque, les images sont vendues sans autorisation ni privilège royal mais peuvent cependant être saisies.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Vive la liberté

La Révolution va multiplier ces images (1 500 gravures satiriques entre 1789 et 1792) et la demande suscitée par l’actualité sera à l’origine d’un appareil de production organisé. Des journaux hebdomadaires comme Les Révolutions de France et de Brabant de Camille Desmoulins ou encore les Révolutions de Paris de l’éditeur Prudhomme font la part belle au dessin, satirique pour l’un, d’inspiration plus « documentaire » pour l’autre.

La presse royaliste publie quant à elle des caricatures antirévolutionnaires tandis qu’en 1793 le Comité de salut public demande au député David de « multiplier les gravures et les caricatures qui peuvent réveiller l’esprit public et faire sentir combien sont atroces et ridicules les ennemis de la liberté et de la république ».

Cité dans « La caricature, deux siècles de dérision salutaire », Historia, n° 651, mars 2000, p. 52.

© Bibliothèque nationale de France

Le Réveil du Tiers État

Le peuple armé quitte ses chaînes pour la plus grande frayeur de la noblesse et du clergé. « Il était temps que je me réveille car l'opression de mes fers me donnait le cauchemar un peu trop fort » dit la légende. En 1789, la caricature devient un langage politique : une production massive d’estampes est relayée dans les pamphlets et dans une presse foisonnante.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les Trois Ordres au féminin

Comme il est exprimé au bas de la version masculine de ces gravures populaires naïves de qualité graphique assez médiocre, et qui ont été largement diffusées, le peuple, en cette fin du 18e siècle, semble las de l’inégalité devant la loi et l’impôt. Les cahiers de doléances de 1789 exprimaient un ardent loyalisme au roi et un profond désir de réforme : revendication égalitaire, dénonciation des privilèges, appel aux droits naturels mais en des termes qui ne présageaient en rien du déroulement de la Révolution, ni de l’œuvre législative de l’Assemblée constituante. En 1788, quand, devant les notables, Necker dénonce l’exclusion « de la vie publique, de toute une classe d’hommes unie à la prospérité de l’état » et que Louis XVI accorde au Tiers État autant de députés que la noblesse et le clergé réunis, on peut percevoir l’émergence d’une force politique qui émane du peuple. Sur tout le territoire national souffle un vent d’espoir de changement, de réconciliation, de concorde qui s’exprime par la diffusion en grand nombre d’estampes à caractère populaire ou plus sophistiqué, mais toujours à connotation philosophique ou symbolique.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le Peuple écrasé par les privilégiés

Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : « MM. les Ecclésiastiques et les Nobles non seulement ne payaient rien, mais encore obtenaient des grâces, des pensions qui épuisaient l’État, et le Malheureux cultivateur pouvait à peine fournir à sa subsistance. »

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

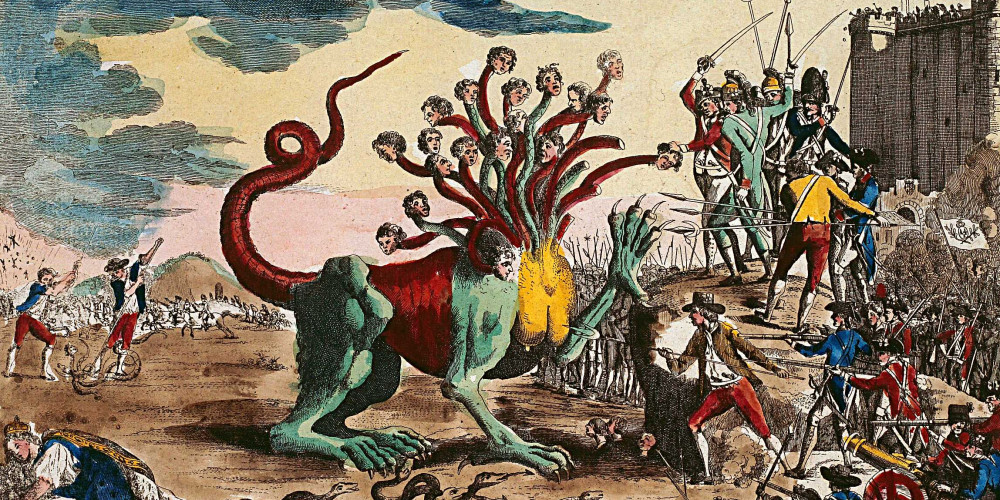

L’Hydre aristocratique

En légende de cette caricature révolutionnaire, on peut lire : « Ce monstre, mâle et femelle n’a d’humain que ses têtes ; son naturel est barbare, féroce, sanguinaire ; il ne se repaît que de sang, de larmes et de la substance des malheureux ; il cherche de tous côtés à envahir pour satisfaire son ambition et son insatiable avidité ; il croit que tout ce qui respire doit lui être soumis et ne vit que pour lui ; la désolation, la famine et la mort sont toujours à sa suite. Chassé successivement des différents empires qu’il a parcouru, il s’était depuis longtemps réfugié en France où il a causé les plus grands maux ; ses têtes se multipliaient à tel point qu’il ne lui a plus été possible de se cacher. »

© Bibliothèque nationale de France

La Famille des Cochons ramenée dans l’étable

Le roi, personnage jusqu’alors sacré, devient la cible des caricaturistes : la mise à mort réelle de Louis XVI est précédée par sa mise à mort symbolique par les images.

© Bibliothèque nationale de France

Le Ci-devant Grand Couvert de Gargantua moderne en famille

Le lien qui unit le souverain français à son peuple est d’ordre filial : les cahiers de doléances le rappellent à travers l’image de l’amour paternel, « un roi juste et bienfaisant comme un père au milieu de ses enfants », « un père chéri de ses enfants est bien assuré de leur secours », « le père du peuple et régénérateur de la France ». Ce lien charnel va s’inverser : le père nourricier devient monstre dévorant son peuple.

Le journal Le Courrier français du 4 août 1792 signale qu’on répand ce pamphlet en nombre au Palais-Royal, Le Royal Veto : « Cet animal a environ cinq pieds et cinq pouces de long. Il marche sur les Pieds de derrière comme les hommes. La couleur de son poil est fauve. Il a les yeux bêtes ; il a la gueule assez bien fendue, le mufle rouge ; les oreilles grandes ; fort peu de crins ; son cri ressemble assez au grognement du porc. Il n’a point de QUEUE [en majuscules dans le texte]. Il est vorace par nature. Il mange, ou plutôt il dévore avec malpropreté tout ce qu’on lui jette. Il est ivrogne et ne cesse de boire depuis son lever jusqu’à son coucher [...]. Il est âgé de 34 à 36 ans, il est né à Versailles et on lui a donné le sobriquet de Louis XVI. »

On voit comment on peut passer ici du roi cochon au roi Gargantua.

© Bibliothèque nationale de France

John Bull dévorant des vaisseaux ennemis

John Bull est le nom d’un personnage symbolisant la Grande Bretagne ou encore l’Anglais typique. Il est l’homologue de l’Oncle Sam ou de Marianne. Son nom signifie « Jean le Taureau ».

Crée par John Arbuthnot en 1712 et repris par le dessin de presse et les bandes dessinées, y compris aux États-Unis, John Bull est un bourgeois grassouillet portant un chapeau haut-de-forme et dont le gilet est taillé dans un Union Jack. Il est fréquemment accompagné d’un bulldog. Gentleman farmer conservateur, il représente l’antithèse du sans-culotte pendant la Révolution française.

Dessinée par James Gillray, cette caricature a été publiée immédiatement après la victoire de Nelson contre Napoléon à la bataille d’Aboukir de 1798. On y voit la fine fleur des officiers navals britanniques servant au public irascible – incarné par John Bull –, pour satisfaire son appétit de victoire, une « fricassée » de vaisseaux ennemis à dévorer avec une bonne bière anglaise.

© Bibliothèque nationale de France

L’Abbé Tise. L’Abbé revenant du pays des Lanternes. L’Abbé Quille.

Sur cette caricature anticléricale, on peut lire :

L’Abbé Tise. Pour moi, Dieu merci, je me porte très bien.

L’Abbé revenant du pays des Lanternes. Ce maudit vent me chasse toujours du côté des réverbères.

L’Abbé Quille. Ventre bleu, j’en suis revenu d’une belle.

Le « pays des Lanternes » fait allusion au lieu où les émeutiers pendirent, à l’angle de la rue de Grève et de la rue de la Vannerie, sur une branche de fer qui avait autrefois soutenu une lanterne, ceux qu’ils accusèrent d’avoir affamé Paris. « Les aristocrates à la lanterne ! », criera-t-on par la suite pour faire connaître aux contre-révolutionnaires le sort qui attend.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

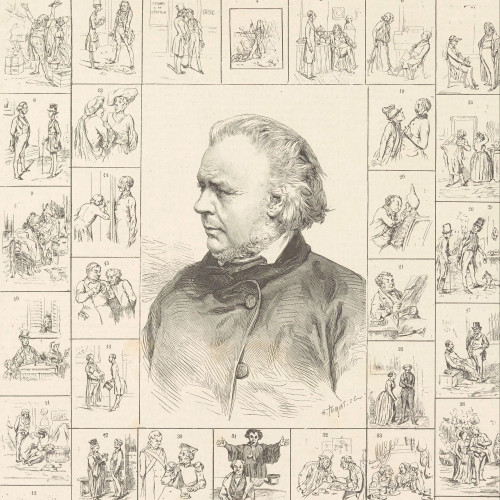

The Sleeping Congregation

William Hogarth (1697-1764) est un des premiers peintres à avoir représenté de manière réaliste la vie quotidienne à Londres, qui était alors la plus grande ville d’Europe avec ses six cent mille habitants. À la fois graveur, peintre, caricaturiste et portraitiste, il commence à se faire connaître au début des années 1730 quand il exécute ses deux premiers cycles satiriques : la Carrière d’une prostituée et la Carrière du roué.

Doté d’un humour féroce, critiquant avec virulence les mœurs de ses contemporains, de l’hypocrisie religieuse à la corruption politique, il est le premier peintre anglais qui ait fait preuve d’une personnalité si originale et typée. L’art de la caricature, qu’il a fait sien, est devenu spécifiquement anglais, mais son talent est multiple et il se révèle également proche de la mentalité de son temps. Ses cycles s’apparentent aux romans de Fielding et, comme eux, combinent réalisme et intuition avec satire et moralité.

En 1732, Hogarth, qui quitte rarement Londres, part avec des amis pour un « grand tour » dans le nord du Kent. À son retour, il grave cette planche ridiculisant un pasteur anglican qui prêche en pleine campagne devant des paysans endormis. L’anglicanisme est la doctrine de l’église d’Angleterre depuis sa séparation avec Rome au 16e siècle. Église d’État soumise à l’autorité royale et à son épiscopat, elle est de ce fait, malgré sa profession de foi calviniste, exposée à l’hostilité des puritains, qui obtiendront sa suppression en 1643. Elle est rétablie lors de la Restauration par Charles II en 1662 et coexiste depuis l’acte de Tolérance de 1689 avec les puritains et les autres dissidents protestants.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Coutume des Jésuites

La Compagnie de Jésus représente tout ce que les philosophes des Lumières combattent : un ordre religieux obscurantiste, hypocrite, perpétuel comploteur et instigateur de régicides, dont les membres sont asservis à une hiérarchie toujours étrangère aux pays qui les accueillent, leur rôle important dans l’enseignement et leur fonction de confesseurs des rois ne pouvant qu’empirer la situation. Cet antijésuitisme, partagé par beaucoup en Europe, s’alimente aussi de polémiques internes à l’Église, comme celle qui les met aux prises avec les jansénistes. Une vague d’attaques frontales les emporte à partir du milieu du siècle : en 1759, les jésuites sont expulsés du Portugal et leurs biens sont confisqués. En France, le point de départ est l’affaire du R. P. La Valette, qui a fait faillite à la Martinique : ses créanciers français assignent le responsable des missions jésuites ; celui-ci commet l’erreur d’en appeler au parlement de Paris où les magistrats jansénistes saisissent l’occasion pour réclamer un examen des statuts de l’ordre en 1761. Cet engrenage mène à la fermeture de leurs collèges en 1762 et à leur proscription hors du royaume en 1764. Cette expulsion est suivie de celle d’Espagne et de Naples en 1767, puis de Parme en 1768 et aboutit à la dissolution de l’ordre par le pape en 1773. C’est dans ce contexte que se situe cette planche où, armés de poignards, les jésuites se montrent âpres au gain et sont finalement emportés par un monstre.

Bibliothèque nationale de France

La Métamorphose du roi Louis-Philippe en poire

Même si le portrait-charge piriforme existe déjà dans un dessin de Jean-Baptiste Isabey daté de 1827 – dessin conservé au département des Estampes et de la Photographie –, c’est à l’éditeur et journaliste Charles Philipon, fondateur de la maison Aubert et directeur de La Caricature puis du Charivari, que l’on doit l’invention du motif. Face à ses juges, le 14 novembre 1831, lors de son procès pour avoir publié une caricature antiroyaliste (Le Replâtrage), il se défend en alléguant que « tout peut ressembler au roi » et illustre ses propos avec ces quatre croquis réalisés sur le vif.

Dans la lignée des têtes d’expression de Le Brun et des théories physiognomoniques de Lavater, le glissement progressif d’un portrait réaliste de Louis-Philippe au motif de la poire démontrait, selon lui, le caractère hasardeux et innocent des ressemblances. Ce dessin a été publié dans le numéro du 24 novembre 1831 de La Caricature, immédiatement saisi par le gouvernement, puis dans une autre variante, dans Le Charivari du 17 janvier 1834. Le motif de la poire a alors été repris par les caricaturistes de l’époque, Daumier en tête.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

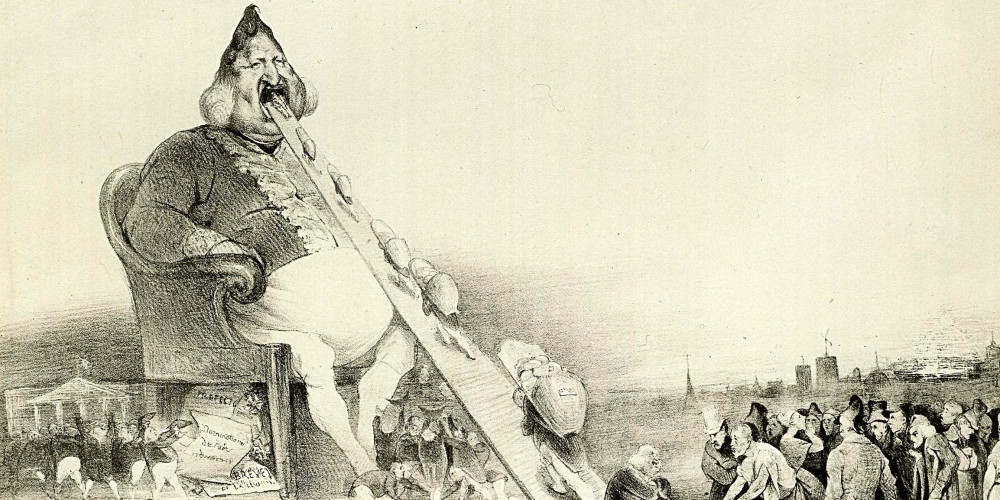

Louis-Philippe en Gargantua

Daumier fait ses débuts dans la presse comme caricaturiste politique sous la monarchie de Juillet et se cantonne à ce registre jusqu’à ce que les lois de septembre 1835, qui entravent la liberté de la presse, ne l’obligent à se réorienter vers la caricature de mœurs. Après La Silhouette, l’hebdomadaire La Caricature publie ses lithographies placées sous le signe d’une opposition à Louis-Philippe, roi des français. Comme l’atteste le dessin de novembre 1831, c’est à Philipon, directeur de La Caricature, que l’on doit la création du motif de la poire symbolisant le souverain, qui sera décliné par bon nombre de caricaturistes, Daumier en tête.

Dans cette caricature de Daumier, Louis-Philippe en Gargantua dévore les écus arrachés au peuple miséreux, ce dont quelques élus, proches du trône, profitent également. Cette lithographie a entraîné la condamnation par le gouvernement de Daumier, de Delaporte, l’imprimeur, et d’Aubert, le marchand d’estampes, pour « excitation à la haine et au mépris du gouvernement du Roi, et offenses à la personne du Roi ». En même temps qu’elle valut à son auteur un séjour de six mois en prison, elle lui assura un début de notoriété.

© Bibliothèque nationale de France

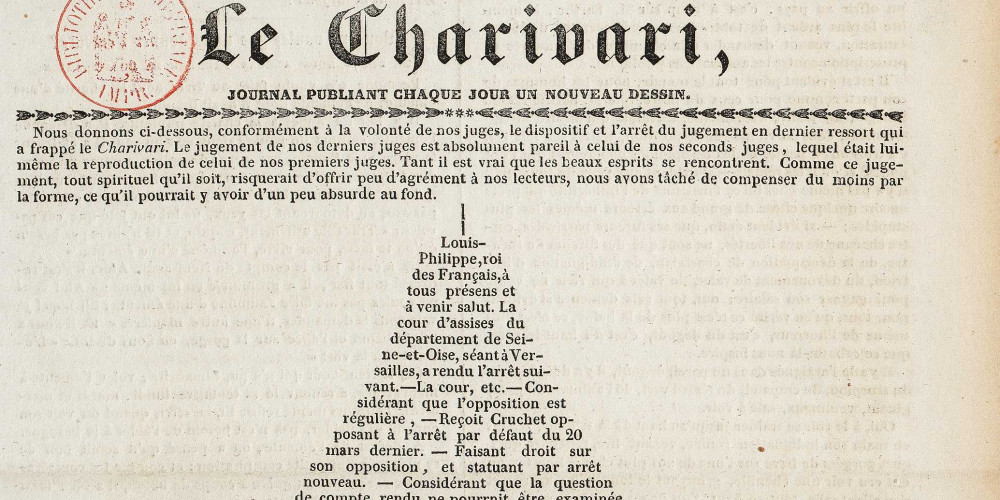

Publication de la condamnation du Charivari

En butte à la justice, Le Charivari s’empare le 27 février 1834 de la poire séditieuse – représentation du roi sous la forme d’une poire – du dessinateur Charles Philipon (1800-1862) pour publier, « conformément à la volonté de [se]s juges », une décision qui le frappe. Sous la forme d’un calligramme aussi irrévérencieux pour le roi Louis-Philippe que pour la justice, le journal – ont la rédaction est installée à l’hôtel Colbert où s’établissent d’autres républicains tels l’imprimeur Grégoire et les journaux Le Bon Sens et Le National – ironise sur le sens de l’arrêt, en se proposant « de compenser du moins par la forme, ce qu’il pourrait y avoir d’un peu absurde au fond ». Le jeu typographique indique à qui obéissent les juges.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

« Je ne dois pas dessiner Mahomet »

En pleine polémique des caricatures de Mahomet, le journal Le Monde met à la « Une » ce croquis de Plantu, dessinant le Prophète de l'islam avec les mots : « Je ne dois pas dessiner Mahomet, je ne dois pas dessiner Mahomet... » Le quotidien s’explique dans l’édito : « Un musulman peut être choqué par un dessin, surtout malveillant, de Mahomet. Mais une démocratie ne saurait instaurer une police de l’opinion, sauf à fouler aux pieds les droits de l’Homme. »

En affirmant ainsi qu’on ne peut interdire le dessin au caricaturiste, Plantu s’inscrit dans la tradition de Philippon qui a publié sous forme de calligramme le jugement le condamnant pour sa série de métamorphoses du visage de Louis-Philippe en poire.

© Plantu 2013. Tous droits réservés. Dessin publié avec l’aimable autorisation de Plantu paru dans Le Monde du 3 février 2006

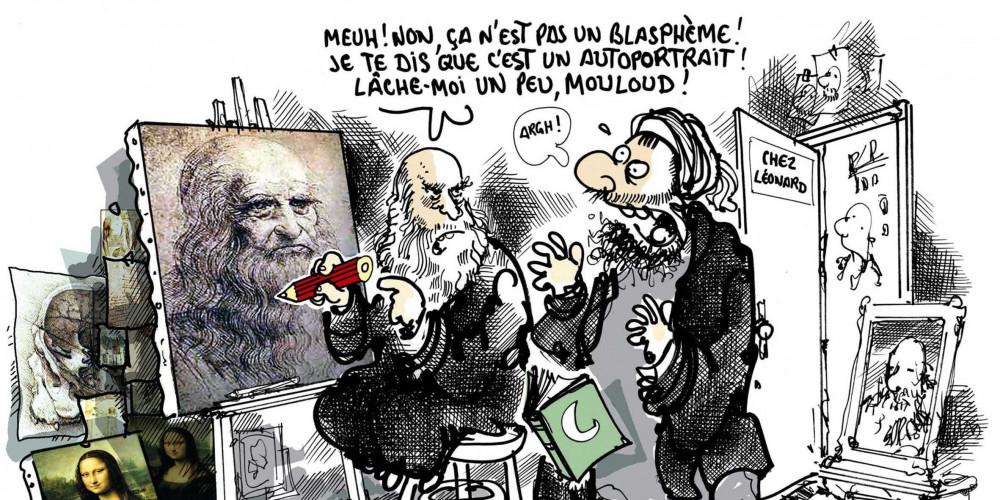

« Lâche-moi un peu, Mouloud ! »

Dans le contexte de la polémique sur les caricatures du Prophète, Plantu avait fait un portrait sous forme de calligramme avec la phrase « je ne dois pas dessiner Mahomet ». Certains lecteurs y ayant vu le visage de Léonard de Vinci, Plantu met en scène le peintre dans son atelier, figure classique de l’interrogation de la représentation. On ne sait plus s’il s’agit de Plantu, Vinci ou Mahomet. Qui représente qui ? Et qui est représenté ?

Dessin publié avec l’aimable autorisation de Plantu Paru dans Le Monde du 31 mars 2006 © Plantu 2013. Tous droits réservés

© Bibliothèque nationale de France