Une rapide histoire de la caricature

© Bibliothèque nationale de France

La Famille des Cochons ramenée dans l’étable

Le roi, personnage jusqu’alors sacré, devient la cible des caricaturistes : la mise à mort réelle de Louis XVI est précédée par sa mise à mort symbolique par les images.

© Bibliothèque nationale de France

Naissance de la caricature

Le mot caricatura (du latin populaire caricare, charger, exagérer, lui-même issu du gaulois carrus, char) a été employé pour la première fois dans la préface d’un album d’Annibal Carrache en 1646. Il donnera les mots français charge et caricature, ce dernier mot apparaissant pour la première fois dans les Mémoires de d’Argenson en 1740. Le traitement déformé de la physionomie s’inscrit dans la tradition de la satire et on peut faire remonter le procédé à certains portraits de l’Égypte antique, à certaines représentations sur des vases grecs, aux graffitis couvrant les murs des maisons pompéiennes.

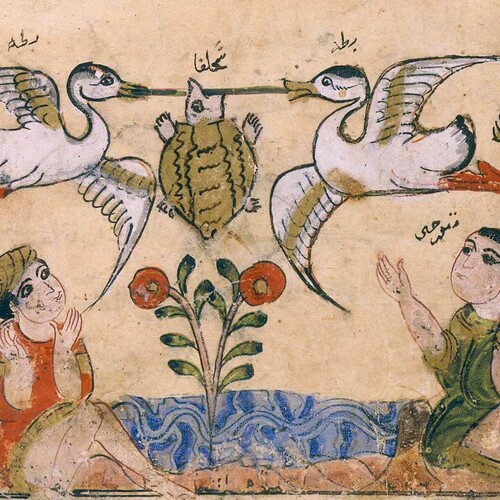

La Tortue et les deux Canards

Le livre de Kalîla wa Dimna, nommé également Fables de Bidpaï, est une compilation de fables indiennes traduites en arabe par Ibn al-Muqaffa’ vers 750. Destiné à l’éducation morale des princes, ce recueil a pour héros deux chacals nommés Kalîla et Dimna. La Fontaine s’en est s’inspiré pour ses fables.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

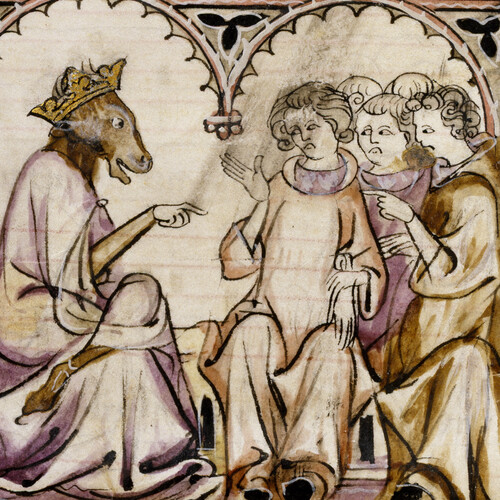

Maître de Fauvel

Philippe IV le Bel, roi de France de 1285 à 1314, est ici caricaturé sous la forme d’un âne méchant et pervers dont les six lettres du nom, Fauvel, sont les initiales de six vices : Flatterie, Avarice, Vilenie, Variété (Velléité), Envie, Lâcheté.

Au Moyen Âge la lettre U équivaut à la lettre V. Des scandales privés ou politiques ont fait de lui un roi indécis, cible de la caricature.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Définition de la caricature

Au sens strict, une caricature est une représentation révélant des aspects déplaisants ou risibles...Lire l'extrait

Moyen Âge

Au Moyen Âge la caricature est très présente dans les sculptures extérieures et intérieures des églises ou dans les miniatures : personnages grotesques, animaux fantastiques et symboliques…

Les premières gravures, qui apparaissent à la fin du 14e siècle, sont faites sur bois. Les graveurs travaillent une planche taillée parallèlement aux fibres (bois de fil), susceptibles d’éclater sous le canif. Le dessin à reproduire devant apparaître en relief sur la planche, on évide donc les blancs à la gouge (ciseau droit ou coudé à tranchant semi-circulaire) et l’on garde les traits du dessin. À cause de la rigidité du bois cela donne des dessins assez schématiques. La gravure sur bois en relief est un procédé coûteux et lent : un dessinateur fournit un dessin qui est ensuite reproduit dans un atelier de graveurs sur un cœur de bois en buis, ce qui entraîne une taille réduite des illustrations, et enfin imprimé par un imprimeur. L’imprimerie a en effet permis la transmission des connaissances mais elle a aussi facilité la diffusion des pamphlets et des images.

Canard : ancêtre des journaux allemands

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La Réforme

Très vite, la gravure fut utilisée à des fins de propagande, notamment après le choc de la réforme de Luther qui déclencha la contestation systématique des pouvoirs établis et des autorités religieuses. Des gravures pouvaient être insérées dans des pamphlets (elles étaient alors de petite taille et anonymes) ou sur des affiches accompagnées de textes virulents ou de chansons. C’est ainsi que Henri III fut victime d’une campagne de caricatures précédant son assassinat.

La Poule d’Inde en Falbala : caricature d’une duchesse

Le mot caricatura (du latin populaire caricare, charger, exagérer, lui-même issu du gaulois carrus, char) a été employé pour la première fois dans la préface d’un album d’Annibal Carrache en 1646. Il donnera les mots français charge et caricature. Dessin polémique, la caricature ne cherche pas toujours à déclencher le rire, mais elle déforme, parodie, charge, raille, ridiculise, dénonce une situation ou une personne. Ses trois fonctions de base sont : exagérer, défigurer, accuser. Elle vise à toucher efficacement ses spectateurs grâce à la force de la simplification. C’est un art de la subversion qui transforme, dégrade le modèle, s’attaque à un homme ou à une situation. Diderot la définit ainsi dans l’article « charge » de l’Encyclopédie : « C’est la représentation, sur la toile ou le papier, par le moyen des couleurs, d’une personne, d’une action, ou plus généralement d’un sujet, dans laquelle la vérité et la ressemblance exacte ne sont altérées que par l’excès du ridicule. L’art consiste à démêler le vice réel ou d’opinion qui était déjà dans quelque partie, et à le porter par l’expression jusqu’à ce point d’exagération où l’on reconnaît encore la chose, et au-delà duquel on ne la reconnaîtrait plus ; alors la charge est plus forte qu’il soit possible. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

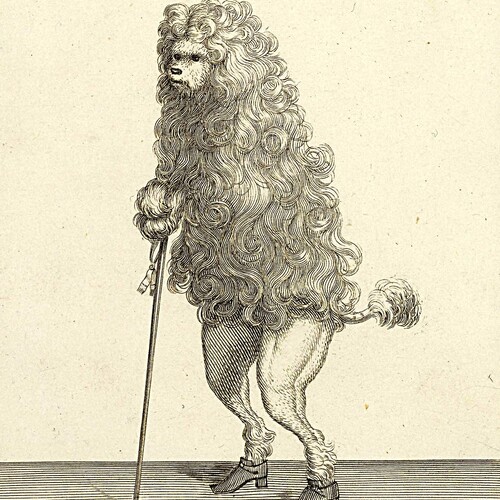

Le Bichon poudré : caricature d’un petit marquis

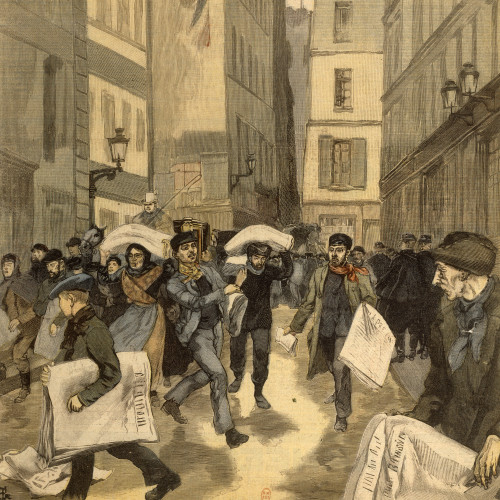

Sous l’Ancien Régime, les caricatures politiques sont produites de plus en plus souvent en feuilles volantes exposées à la vue des passants dans les étals de marchands d’estampes, vendues à la pièce dans la rue par des crieurs, et transportées par des colporteurs. À l’époque, les images sont vendues sans autorisation ni privilège royal mais peuvent cependant être saisies.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’explosion de la caricature politique correspond toujours à des périodes de crises ; en outre elle est fortement liée au statut matériel du document et aux moyens de sa diffusion (image insérée dans un pamphlet, vendue en feuille volante ou en série, affiche, illustration d’un « occasionnel », dessin de presse paraissant dans un périodique illustré).

Sous l’Ancien régime, les caricatures politiques sont produites de plus en plus souvent en feuilles volantes exposées à la vue des passants dans les étals de marchands d’estampes, vendues à la pièce dans la rue par des crieurs et transportées par des colporteurs. À l’époque, les images sont vendues sans autorisation ni privilège royal mais peuvent cependant être saisies.

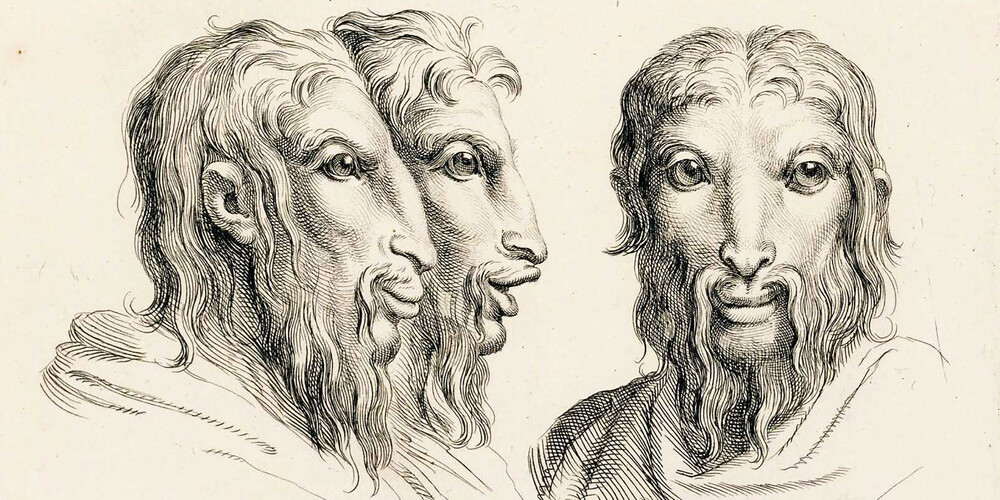

Têtes et yeux d’hommes dans leurs rapports avec des têtes et des yeux d’animaux

Le traitement déformé de la physionomie s’inscrit dans la tradition de la satire et on peut faire remonter le procédé à certains portraits de l’Égypte antique, à certaines représentations sur des vases grecs, aux graffitis couvrant les murs des maisons pompéiennes.

Entre l’homme et l’animal des rapprochements sont en effet possibles. Le Brun a ainsi imaginé une typologie des tempéraments humains fondés sur les ressemblances. Si une telle démarche est fort discutable du point de vue scientifique, elle inspira toutefois les caricaturistes.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La Révolution

La Révolution de 1789 va multiplier ces images (mille cinq cents gravures satiriques entre 1789 et 1792) et la demande suscitée par l’actualité va être à l’origine d’un appareil de production organisé. Des journaux hebdomadaires comme Les Révolutions de France et de Brabant de Camille Desmoulins ou les Révolutions de Paris de l’éditeur Prudhomme font une large place au dessin, satirique pour l’un, d’inspiration plus « reportage » pour l’autre.

La presse royaliste publie de son côté des caricatures anti-révolutionnaires tandis qu’en 1793 le Comité de Salut Public demande au député David de « multiplier les gravures et les caricatures qui peuvent réveiller l’esprit public et faire sentir combien sont atroces et ridicules les ennemis de la liberté et de la république. »

Cité dans « La caricature, deux siècles de dérision salutaire. »1

Les Trois Ordres au féminin

Comme il est exprimé au bas de la version masculine de ces gravures populaires naïves de qualité graphique assez médiocre, et qui ont été largement diffusées, le peuple, en cette fin du 18e siècle, semble las de l’inégalité devant la loi et l’impôt. Les cahiers de doléances de 1789 exprimaient un ardent loyalisme au roi et un profond désir de réforme : revendication égalitaire, dénonciation des privilèges, appel aux droits naturels mais en des termes qui ne présageaient en rien du déroulement de la Révolution, ni de l’œuvre législative de l’Assemblée constituante. En 1788, quand, devant les notables, Necker dénonce l’exclusion « de la vie publique, de toute une classe d’hommes unie à la prospérité de l’état » et que Louis XVI accorde au Tiers État autant de députés que la noblesse et le clergé réunis, on peut percevoir l’émergence d’une force politique qui émane du peuple. Sur tout le territoire national souffle un vent d’espoir de changement, de réconciliation, de concorde qui s’exprime par la diffusion en grand nombre d’estampes à caractère populaire ou plus sophistiqué, mais toujours à connotation philosophique ou symbolique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le Peuple écrasé par les privilégiés

Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : « MM. les Ecclésiastiques et les Nobles non seulement ne payaient rien, mais encore obtenaient des grâces, des pensions qui épuisaient l’État, et le Malheureux cultivateur pouvait à peine fournir à sa subsistance. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La caricature devient un langage politique : « Il faut la conjonction systématique et délibérée d’une production massive d’estampes, avec relais dans les pamphlets et dans une presse foisonnante pour faire de la caricature non plus seulement une arme mais un langage politique en voie d’autonomisation. Tel sera le cas en 1789. » 2

Le roi, personnage sacré jusqu’alors, devient la cible des caricaturistes : la mise à mort de Louis XVI est précédée par sa mise à mort symbolique par les images.

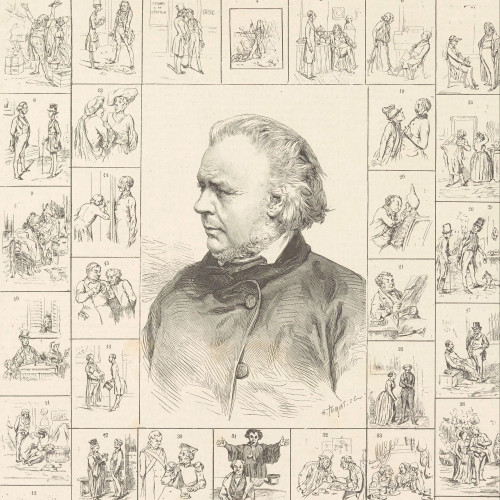

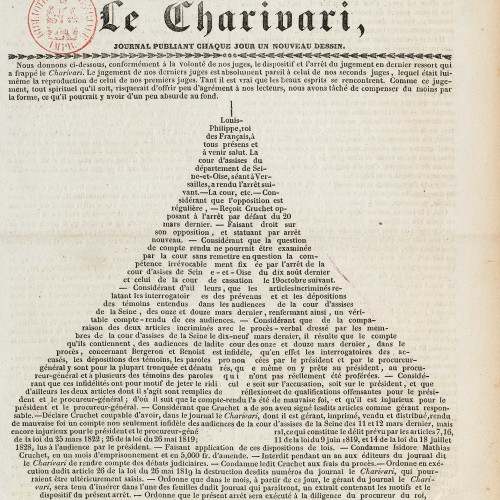

La monarchie de Juillet

Sous la monarchie de Juillet, si la feuille volante a encore une grande part dans la production d’images satiriques, les périodiques illustrés vont fortement se développer. Le destin de la caricature politique va être désormais uni à celui de la presse. Les plus connus sont La Caricature et Le Charivari, fondés par Philipon qui publie les lithographies de Daumier. Ces caricaturistes énervent le pouvoir. En 1834, Philippon sera condamné pour la série de métamorphoses du visage de Louis Philippe en poire. Qu’à cela ne tienne : le jugement sera publié en première page avec le texte composé en forme de poire !

Publication de la condamnation du Charivari

En butte à la justice, Le Charivari s’empare le 27 février 1834 de la poire séditieuse – représentation du roi sous la forme d’une poire – du dessinateur Charles Philipon (1800-1862) pour publier, « conformément à la volonté de [se]s juges », une décision qui le frappe. Sous la forme d’un calligramme aussi irrévérencieux pour le roi Louis-Philippe que pour la justice, le journal – ont la rédaction est installée à l’hôtel Colbert où s’établissent d’autres républicains tels l’imprimeur Grégoire et les journaux Le Bon Sens et Le National – ironise sur le sens de l’arrêt, en se proposant « de compenser du moins par la forme, ce qu’il pourrait y avoir d’un peu absurde au fond ». Le jeu typographique indique à qui obéissent les juges.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

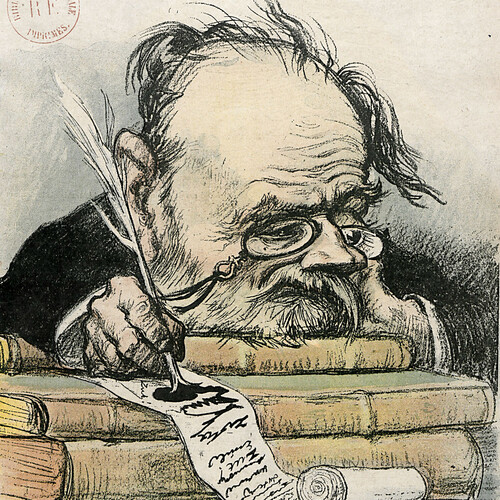

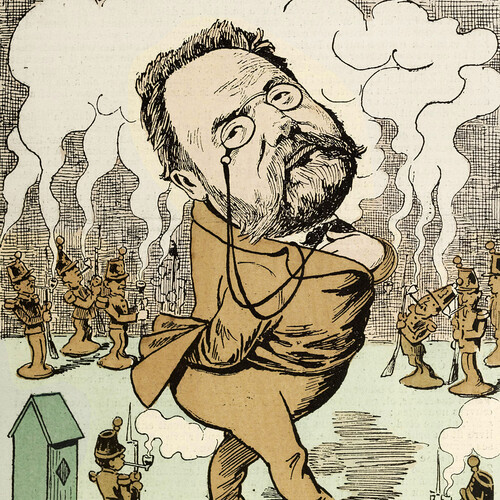

Zola par Léandre

Dans ce beau portrait-charge dessiné par Léandre pour le Gotha du Rire, le vieux lutteur, un peu désabusé, arrive au bout de son œuvre qui figure sur un long rouleau.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La loi du 9 septembre 1835 rétablit la censure pour les dessins, gravures et lithographies, l’Empire applique également la censure avec rigueur, et les artistes et les journaux se consacrent à la caricature des mœurs. Il faut attendre la nouvelle loi sur la presse de 1868 pour assister à une floraison de journaux dont La Lune de Gill, qui, rapidement disparu, renaît sous le titre de l’Eclipse, ou La Rue. C’est l’époque du portrait charge, dont les caractéristiques sont la ressemblance du sujet et l’exagération d’une tête énorme posée sur un corps rétréci.

Le Charivari publie des charges contre l’Empire, prend pour cible les Prussiens, mais évoque aussi les scènes de la vie quotidienne pendant le siège.

Émile Zola

Alfred Le Petit, caricaturiste républicain et anticlérical, se moque de l’écrivain arrivé et fier de lui après les deux succès de librairie de L’assommoir et de Nana, et qui se pavane dans l’encens de la fumée des pipes.

© Maison Émile Zola, cliché Michel Urtado

© Maison Émile Zola, cliché Michel Urtado

Émile Zola

Élève et ami de Daumier, André Gill se fit une réputation grâce à ses portraits-charges des personnalités de son temps. Zola est ici caricaturé pour la première fois au moment de la parution de Son Excellence Eugène Rougon, sixième volume des Rougon-Macquart, examinant à la loupe le personnage qu’il prend avec des pincettes, fidèle à ses méthodes d’observation naturalistes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Baudelaire, De l'essence du rire et généralement, du comique dans les arts plastiques

Ces échantillons suffisent pour montrer combien sérieuse est souvent la pensée de Daumier, et comme...Lire l'extrait

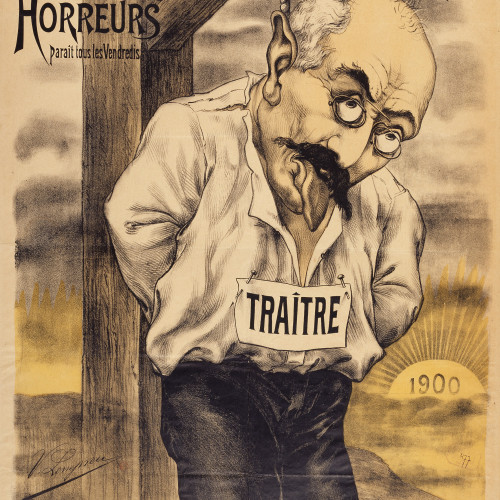

L’affaire Dreyfus

L’affaire Dreyfus constitue un autre temps fort de l’histoire de la caricature : la presse satirique s’engage dans la bataille avec du côté antidreyfusard L’Intransigeant de Rochefort et La Libre parole de Drumont auquel s’oppose Le Grelot. Certains journaux sont même créés pour l’occasion : Psst (antidreyfusard) et Le Sifflet (dreyfusard).

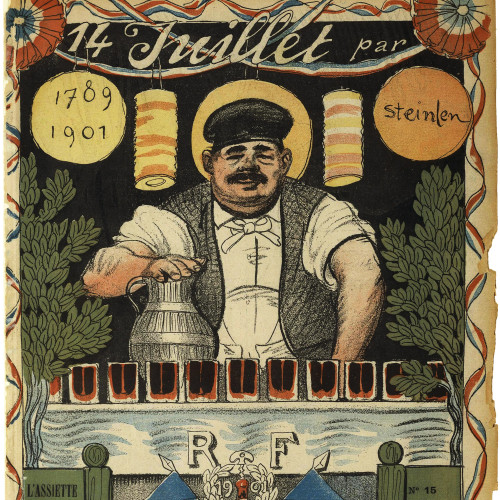

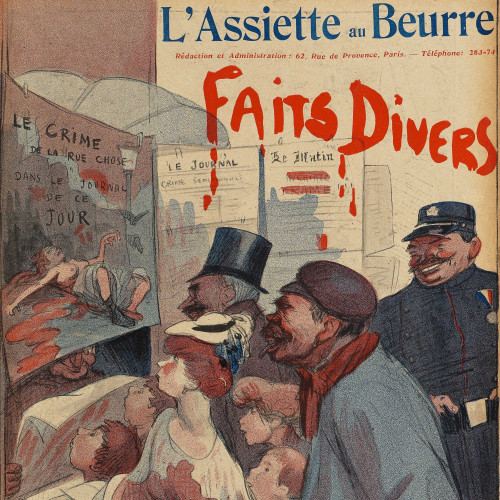

La fin du 19e siècle voit en France l’avènement de la presse marchandise et le développement de la presse populaire. La presse satirique va cependant subsister : de 1901 à 1914, l’Assiette au Beurre, hebdomadaire de seize pages en couleurs à tendance anarchiste, constitue l’aboutissement de la caricature sociale et de mœurs. Chaque numéro, confié à un seul dessinateur ou à un groupe de collaborateurs de la revue dont de futurs grands peintres comme Van Dongen, Juan Gris, Félix Valotton, traite un seul thème. Les dessins y sont généralement présentés en pleine page, ce qui accentue leur charge graphique.

L'affaire Dreyfus, un temps fort dans l’histoire de la caricature

Mai 68 et après

Le mouvement de mai 68 permet à une jeune génération de s’exprimer dans une presse alternative et parallèle comme Hara-kiri et Charlie-hebdo sur le registre de la provocation vis-à-vis du public bien-pensant et de ses valeurs. On assiste cependant à une mutation : le dessin de presse va progressivement remplacer la caricature et la formation, le statut et les pratiques des dessinateurs de presse évoluent. Ils se revendiquent dessinateurs-journalistes.

Provenance

Cet article provient de l'exposition virtuelle Daumier (2008).

Lien permanent

ark:/12148/mmtgthmfqtxg